Двухтысячные. Вспомнить все

В сегодняшней статье основные моменты из теннисной жизни первого десятилетия века, которые запомнились лично мне. Безусловно, у каждого в памяти осталось что-то своё, поэтому было бы интересно узнать, какие воспоминания, по вашему мнению, останутся о теннисе 2001-2010 годов?

ПЕРЕМЕНЫ В ИГРЕ

Наверное каждый, кто смотрел теннис 80-х и 90-х годов не мог не заметить того, что в нынешнем десятилетии игроки всё чаще стараются играть на задней линии. Даже топ-теннисисты, как правило, идут вперёд крайне неохотно либо туда их вытаскивает соперник укороченным, либо они выходят к сетке для того, чтобы добить с выгодного положения.

Безусловно, одной из причин таких изменений стало «усреднение» покрытий по скорости и высоте отскока, благодаря чему многие игроки получили возможность неплохо соревноваться и даже выигрывать там, где раньше у них было бы не так много шансов например, на траве. Однако, на мой взгляд, отчасти из-за этого теннис потерял в разнообразии. Если раньше теннисистам приходилось прикладывать довольно значительные усилия и менять свой теннис на разных покрытиях для того, чтобы побеждать, то сейчас с универсальной игрой, сочетающей атаку и отличную оборону можно выигрывать практически везде. Конечно, нельзя сказать, что в прошлом все поголовно бегали к сетке и играли в serve-and-volley, но сейчас этот теннисный приём, а уж тем более chip-and-charge можно увидеть в одиночных матчах всё реже и реже, в то время как ещё в 90-х многие игроки зарабатывали львиную долю очков в матчах именно таким способом. Но насколько эффективен сегодня тот же serve-and-volley? Сегодня, когда очень многие умеют обводить так, что даже игрок с фантастической реакции либо не успеет за мячом, либо не сможет его обработать, потому что контролировать мяч, летящий с огромной скоростью, у сетки куда сложнее, чем пробивая с отскока. Изменения в покрытиях, конечно, оказывают влияние на игру, но только ли в этом дело?

Как мне кажется, поменялось и отношение тренеров. Вообще, игре у сетки научить трудно, пожалуй, именно здесь видно, насколько игрок чувствует мяч и ракетку, тут должен быть и определённый природный дар. Тренеры же идут по пути наименьшего сопротивления, ведь чем ближе к сетке, тем играть надо тоньше, тем заметнее огрехи и недочёты, а также недостаток реакции. Но зачем мучить себя и спортсмена, если полируя заднюю линию можно добиться отличных результатов, пусть и с большими физическими затратами? Соответственно, возросли и требования к физическим кондициям игрока. Для того чтобы долго держать мяч в игре, нужно быть выносливым, сильным и быстрым. Любой, кто отстаёт в этой гонке, сходит с дистанции и мгновенно заменяется новыми игроками.

Таким образом, теннис 2000-х годов всё больше базируется на задней линии, времена сеточников уходят, и с каждым годом это всё заметнее. Нельзя сказать, что это так плохо игра развивается так, как развивается, насильно переделывать тут что-то сложно, да и теннис с длинными розыгрышами может быть не менее захватывающим, чем игра в два-три удара. Однако, если в мужском теннисе строить игру на выходах к сетке сегодня сложно, то в женском теннисе это ещё может работать, и неплохо, что доказала в этом году Мария Хосе Мартинес-Санчес, которая на турнире в Риме ставила в тупик соперниц, привыкших к определённой модели в игре. Думаю, что хотя бы кто-то из девушек должен попробовать поработать в этом направлении.

ТЕННИС КАК ВИД ШОУ-БИЗНЕСА

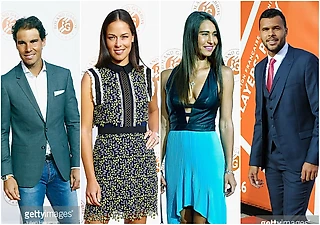

Спорт уже несколько лет является неотъемлемой частью шоу-бизнеса. Какие-то виды спорта уже завязли в этом всерьёз и надолго, какие-то сделали лишь первые шаги. Теннис здесь, пожалуй, среди лидеров, причём и мужской, и женский.

Конечно, теннисисты участвовали в рекламе, попадали на обложки журналов, становились гостями модных вечеринок и раньше, но в 2000-х всё это расцвело самым пышным цветом. Теннисисты заключают миллионные контракты, рекламируют всё, что только можно от дезодоранта и нижнего белья до элитных часов и дорогих машин. Они снимаются в клипах и участвуют в телевизионных шоу, выпускают книги, за ними гоняются папарацци. Информация об одежде и каких-нибудь серёжках некоторых спортсменок обсуждается зачастую активнее, чем победа на турнире.

С одной стороны, такое внимание к спортсменам имеет свои плюсы это привлекает в спорт новых поклонников, люди начинают интересоваться сначала спортсменом, затем его игрой, а некоторые в конце концов берут ракетку в руки и начинают играть сами. Но это в идеале. Есть ещё и другая сторона многие «клюют» на красивое лицо и хорошую фигуру, но теннисом интересоваться так и не начинают, как раз из таких, как правило, получаются самые горячие фанаты, которые могут поколотить за любую критику в адрес их кумира. Да и на некоторых детей такие картинки оказывают дурное влияние вместо того, чтобы играть, как кумир, они начинают думать в первую очередь о том, чтобы одеваться, как кумир, кричать при выполнении удара, как кумир, скандалить, как кумир, и при малейших успехах начинается такая звёздная болезнь, что становится страшно. Неадекватные родители, насмотревшись на суммы призовых, чуть ли не под палками заставляют детей заниматься тем, что им не нравится и к чему у них не лежит душа. Становятся топ-игроками и звёздами единицы, а сколь на пути к вершине ломается судеб, никому не известно.

Сегодня спортсменам особенно важно находить баланс между шоу-бизнесом и спортом как таковым, существует множество примеров, когда талантливые игроки, увлечённые деньгами и мимолётной славой, забывали о своей основной профессии и через некоторое время исчезали и с кортов, и с обложек журналов.

СТАРЕНИЕ

Старение ещё одна черта сегодняшнего тенниса. Этот процесс затронул как мужской, так и женский тур, но с немного разных сторон.

В WTA молодых теннисисток много, локальные успехи у них имеются, более того, нынешняя первая ракетка мира Каролина Возняцки как раз и является представительницей нового поколения в теннисе. Но проблема в том, что фактически ни одна из молодых да ранних не может ничего поделать с опытными, и иногда даже «пожилыми» по теннисным меркам соперницами на турнирах Большого Шлема. Особенно эта проблема стала заметна в последние годы. Лишь изредка кто-то из молодёжи прорывается вверх, но, как правило, ненадолго. Стабильных или хотя бы многообещающих юных дарований, которые способны были бы вытеснить сестёр Уильямс и бельгийских теннисисток. Пока же «старички» уверенно переигрывают молодых по всем статьям и лишь травмы могут позволить кому-то из недавних юниоров выстрелить.

Ситуация в мужском туре, безусловно, лучше, чем в женском. Главное, что есть хотя бы у части молодых игроков в ATP это уверенная, качественная игра, позволяющая обыгрывать даже топ-игроков. Но мужской теннис, как уже было отмечено, стал более требователен к «физике» и, в принципе, все игроки сотни являются довольно сильными теннисистами, поэтому молодым парням прорваться в этот «клуб избранных» очень и очень сложно. В настоящее время в топ-100 лишь два теннисиста из совсем нового поколения японский вундеркинд Кеи Нишикори (1989 года рождения) и Ричард Беранкис (1990 года рождения). Довольно удивительно то, что два этих спортсмена находятся в топ-100, ведь они не выделяются какими-то особенными физическими данными даже на фоне сверстников оба небольшого для сегодняшнего тенниса роста (175 см у литовца и 178 см у японца) и, в общем, не так сильны, как их ровесники. Однако, как известно, главное желание, а с ним преодолеть любые трудности человек может.

На фоне отсутствия в топ-40 игроков младше 22 лет, очень уверенно в последнее время играют ветераны. Фактически пик карьеры переживают Юрген Мельцер, Микаэль Ллодра, больших успехов добились Мэрди Фиш, Иван Любичич и, естественно, в каком- то смысле вне времени стоит Роджер Федерер, который, к слову, в следующем году справит тридцатилетие. Но, в отличие от женского тенниса, нельзя сказать, что здесь «старички» играют главную роль всё-таки, молодые теннисисты в целом имеют преимущество. Однако очевидно, что тур заметно постарел, хотя дело даже не в возрасте, а в том, что значительное число игроков, которым под 30 или за 30 на равных конкурируют с молодёжью. Для сравнения приведу пару таблиц, где показан возраст игроков топ-100 и топ-40 в конце 2010 и в конце 2000 годов (средний возраст игроков топ-40 в конце 2000 года 25,1 год, в конце 2010 26,3 года).

ВВЕДЕНИЕ СИСТЕМЫ HAWK-EYE

Любые нововведения в спорте воспринимаются болезненно, тем более это верно для такого консервативного вида спорта как теннис. Система hawk-eye, которая начала разрабатываться ещё в 1999 году и первоначально применялась в крикете. После многочисленных тестов и отладки, в 2006 году, на турнире в Майами состоялся официальный дебют «ястребиного глаза» в туре. Как и любое нововведение, hawk-eye разделил теннисистов и болельщиков на два лагеря на тех, кто был рад получить возможность проверить решение судьи с помощью беспристрастной машины и на тех, кто был против такого «компьютерного арбитра».

Большинство теннисистов поддержало «ястребиный глаз», понравился он и зрителям красивая компьютерная модель полёта мяча привлекала и стала своеобразным шоу для болельщиков. Безусловно, возможность проверки снижает давление на теннисистов и судей в случае ошибки арбитра, ведь человеческий глаз не всегда в состоянии понять, приземлился ли мяч близко к линии, или же задел её. Многие помнят скандальный матч с участием Серены Уильямс и Дженнифер Каприати на US Open-2004, когда многочисленные судейские ошибки выбили Серену из колеи и Мариана Алвеш, работавшая на том матче, довольно ощутимо подмочила свою репутацию. Одним из поклонников hawk-eye является Энди Роддик, а Линдсей Дэвенпорт как-то сказала, что эта система даёт ей душевное спокойствие.

Но противники «ястребиного глаза» отмечают, что его применение лишает теннис эмоциональности, общения между игроками, линейными судьями и судьёй на вышке. Был бы Джон Макинрой тем же Джоном Макинроем, если бы в его времена применялся hawk-eye? Мы не увидели бы всех этих споров, не услышали бы его знаменитого «You cannot be serious!», а сам Джон не получал бы дополнительного заряда спортивной злости из-за неправильного (по его мнению) решения судьи. Кроме того, как и в любой подобной системе, у «ястребиного глаза» есть небольшая погрешность (максимум 3-4 мм) при определении положения мяча. И когда след на линии находится в пределах этой допустимой погрешности, могут возникать самые горячие споры. По иронии судьбы, в такой ситуации оказался главный в туре противник системы hawk-eye Роджер Федерер, когда в финале Уимблдона-2007 Рафаэль Надаль смог заработать себе брейк-поинт в четвёртом сете (а затем и реализовать его, поведя 3:0 с двумя брейками) благодаря «ястребиному глазу», который показал миллиметровое попадание мяча в линию. И, как Роджер ни сопротивлялся, говоря, что всё это убивает его, отменить решение системы судья не мог. Однако, не всегда мы можем верить нашим собственным глазам и создатели системы попытались объяснить в подробностях на примере того уимблдонского эпизода, почему мы можем видеть аут там, где его на самом деле нет:

www.hawkeyeinnovations.co.uk/UserFiles/File/Hawk-Eye Line call explained_Final.pdf

С запуска hawk-eye прошло уже довольно много времени, система прижилась, и игроки, очевидно, получили от неё больше, чем потеряли. Отказываться от «глаза» теперь никто не собирается.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ФЕДЕРЕР-НАДАЛЬ

Пожалуй, соперничество двух этих выдающихся спортсменов было настоящим украшением последних нескольких лет. Думаю, все их награды, титулы и регалии перечислять не имеет смысла, каждый и так помнит и знает, кто, что и когда выигрывал.

Оба игрока навсегда вписали свои имена в историю тенниса. Роджер Федерер, универсал, игрок, который, на мой субъективный взгляд, является «мостом» между теннисом 90-х и теннисом нового столетия, для меня он всё-таки представитель «старой школы», который смог взять практически всё лучшее из прошлого и передаёт это молодым до сих пор. Обыграть Федерера и сейчас это большое событие, обычно после таких матчей молодые игроки (да и не только молодые) говорят, что сыграли в свой лучший теннис, что для них это успех. Ему уже не раз предрекали скорый закат, но он вновь и вновь возрождается, работает над своей игрой и берёт большие трофеи с завидной регулярностью.

С другой стороны Рафаэль Надаль. Один из лучших грунтовых игроков в истории, он вырос на этих кортах и как будто вобрал в себя всю силу земли. Фантастическое упорство, желание совершенствоваться, преодолевать трудности и каждый раз «то, что не убивает, делает его сильнее». Вообще, за Надалем очень интересно было наблюдать все эти годы наверное, ни по одному другому современному игроку нельзя было так хорошо отслеживать его профессиональный рост. Каждый месяц, каждый год Надаль добавлял что-то в своей игре, не расслаблялся и не останавливался. Ему всего 24 года, а список его достижений уже огромен. Рафаэль рос и как личность становился мудрее после уроков, которые преподносила ему жизнь. Если вдуматься он почти три года подряд был вторым после Роджера, наверное, многие бы на его месте давно сдались, не в силах преодолеть эту преграду. Но он сумел подняться выше и по праву является одним из лучших игроков в истории тенниса.

Это соперничество, как мне кажется, повлияло на современный теннис и, одновременно, улучшило игру самих Роджера и Рафы, хоть с этим не все, естественно, согласны. Два этих героя стали «ногами», на которых рос и держался всё это время мужской теннис. В доме всегда должен быть хозяин, иначе начнётся бардак. В мужском туре «хозяин» всегда есть и этот факт не позволяет расслабляться другим игрокам, они поневоле должны соответствовать определённому заданному уровню. Почему-то после этих слов захотелось написать «Так выпьем же за то » )) Нет, просто порадуемся тому, что были (и являемся) свидетелями одного из самых интересных периодов в жизни тенниса.

ПРИМЫ ЖЕНСКОГО ТЕННИСА

Трудно понять, кого лучше сюда включить. Безусловно, три главные героини это Серена и Винус Уильямс, а также Жюстин Энен. Это теннисистки, которые создавали теннис последние десять лет. Но не меньшую роль, особенно в последнее время, сыграла Ким Клийстерс. Ким удивительно стабильна и есть ощущение, что это игрок экстра-класса, хоть выигранных турниров Большого Шлема у неё меньше, чем у трёх перечисленных выше игроков. Пожалуй, единственное «дитя двухтысячных», которое ещё можно включить в этот список это Мария Шарапова. Это люди, которые выиграли 75% всех турниров Большого Шлема за последние десять лет.

Всё-таки особенно стоит выделить здесь американок. Феномен «Уильямс» это, на мой взгляд, уникальное явление в теннисе. Триумф силы, мощи, спортивной агрессивности и напора. Эти девушки супер-бойцы, сделавшие в своём деле всё, что можно и даже больше. Ни одна теннисистка в 2000-х годах не могла сравниться с ними по стабильности выступлений на турнирах Большого Шлема. Они играли с Хингис, Дэвенпорт, Каприати и многими другими выдающимися спортсменками. За десять лет каждый сезон, кроме 2004 и 2006, приносил в семейную копилку Уильямсов по два, а то и три кубка. Я, хоть и не являюсь поклонником их игры, не могу не признать их несравнимого вклада в женский теннис и фантастической силе характера.

Не обошли стороной всех этих игроков, которых я включил в свой «элитный» список, травмы, которые выбивали их из игры на многие месяцы, а бельгийки вообще делали большие перерывы и пропускали несколько сезонов подряд. Но если в старости меня спросят: «С какими теннисистками у тебя ассоциируются первые десять лет нового века?» я без сомнений назову этих спортсменок.

ЗОЛОТЫЕ ГОДЫ РОССИЙСКОГО ТЕННИСА

История советского тенниса и российского тенниса 90-х годов знала множество отличных теннисистов, которые достигали больших успехов на международной арене. Быть может, если бы наши теннисисты в 60-70-80-х годах имели возможность чаще выезжать за границу на соревнования, проверять себя в матчах с лучшими из лучших, то расцвет отечественного тенниса наступил бы гораздо раньше. Но случилось так, что первый по-настоящему большой успех пришёл к нам в 90-х вместе с победами Евгения Кафельникова на турнирах Большого Шлема.

Но успехи российского тенниса в первом десятилетии 21 века в некоторой степени затмили всё то, что было раньше. Взлёт Марата Сафина стал предвестником настоящей российской революции. За мужчинами подтянулись и девушки и слабый пол сумел даже превзойти сильный во многих аспектах.

Самым успешным годом для российского тенниса стал 2004, когда три разные спортсменки, представляющие Россию, Анастасия Мыскина, Мария Шарапова и Светлана Кузнецова побеждают на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и на Открытом чемпионате США. В 2005-м происходит ещё одно знаменательное событие Мария Шарапова становится первой россиянкой, достигшей первой строчки рейтинга.

Успехи 2004 года не стали единичным случаем в 2005 Марат Сафин, а в 2008 Мария Шарапова становятся триумфаторами в Австралии, в 2006 Мария победила и в США, а парижские корты покорились российской теннисистке во второй раз в 2009 году, когда в российском финале победителем стала Светлана Кузнецова. Нельзя не отметить и успех других девушек, которые, пусть и не смогли выиграть главные теннисные трофеи, но долгое время играли и играют на стабильно высоком уровне. Это трёхкратная финалистка ТБШ и первая ракетка мира Динара Сафина, совершившая прорыв в 2010 Вера Звонарёва, конечно, Елена Дементьева и многие другие.

В 2008 году половину десятки рейтинга WTA занимали представительницы России. И в этом же году случилось, наверное, одно из самых запоминающихся событий в теннисной истории России весь пьедестал на Олимпийских играх в Пекине заняли российские девушки. Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарёва сумели сделать практически невозможное. Думаю, многие были счастливы видеть, как ввысь поднимаются сразу три бело-синих-красных флага. Следует отметить, что этот успех на Олимпиаде стал в некотором роде пиком для российского тенниса. После Пекина было ещё множество успехов, но ощущение этой командной силы, как мне кажется, ушло. Впрочем, никто не мешает повторить былой успех ещё раз, но уже в новом десятилетии.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. КРИЗИСЫ В СБОРНЫХ

После подведения итогов принято смотреть вперёд. Хотелось бы отметить тяжёлое положение очень многих теннисных сборных, бывших когда-то великими.

На мой взгляд, крайне неприятная ситуация сложилась в американском теннисе. Время Энди Роддика и сестёр Уильямс, которые успешно продолжали дело Агасси, Сампраса, Навратиловой, Эверт и других, истекает, а смены им, впервые за много лет, не видно. Сэм Куэрри и Джона Изнер пока не тянут на лидеров мужского тенниса, а юные Мелани Удэн, Дональд Янг и Райан Харрисон пока не могут конкурировать даже на среднем уровне. Безусловно, может случиться и прорыв от того, кого мы совсем не ждём, например, от Кристины Макхейл или Элисон Риске, но юного таланта, хоть сколько-нибудь сравнимого с нынешними звёздами, в США пока нет.

В испанском мужском теннисе сейчас всё спокойно, однако, если заглянуть даже на три года вперёд, то начинают появляться вопросы. По сути, остаются лишь Надаль, Альмагро и Гранольерс, но и Риба, и Оласо и Хавьер Марти могут в ближайшее время сменить старичков по крайней мере на грунте. В женской сборной всё куда печальнее пока не оправдывает надежд Карла Суарез-Наварро, а остальные юные испанки ещё очень далеки от топ-уровня, чтобы рассматривать их серьёзно.

В британском теннисе дела совсем плохи по сути, кроме Маррея и надежд на Хизер Уотсон и Лору Робсон, у жителей туманного Альбиона никого и нет. Возможно, теннисные чиновники страны смогут вырастить поколение звёзд, но случится это точно нескоро.

Непростая обстановка и у французов. Если у мужчин есть игроки, которые могут претендовать в том числе и на топ-10, то у девушек ситуация критическая. Бартоли уже не так юна и очень часто травмируется, Араван Резаи играет очень неровно, а одна из главных надежд французского женского тенниса Ализе Корне довольно быстро угасла после взлёта. Младше Корне, которой в январе исполнится 21 год, в топ-250 француженок нет. Возможно, блиставшая в юниорах Кристина Младенович сможет прийти на помощь стране, но пока ей предстоит пройти довольно длинную дорогу, которую она не факт что осилит.

Лишь чуть лучше, как мне кажется, ситуация у россиян. Плохие перспективы, безусловно, в мужском туре. Южный, Давыденко и Андреев, составлявшие костяк сборной, уже далеко не молоды, да и травмы, которые преследуют их всё чаще, оптимизма не добавляют. Единственным относительно молодым россиянином в сотне является Теймураз Габашвили, но и он в свои 25 лет пока крайне редко показывает ту игру, которая позволила бы ему войти хотя бы в топ-40. От юношей, только вышедших из юниоров, ждать в ближайшие лет пять чего-то выдающего сложно, им нужно время, чтобы окрепнуть и созреть. У девушек перспективы не так плачевны Звонарёвой сейчас 26, ещё два-три года ей по силам побороться за лидерские позиции, в конце концов и Шараповой лишь 23, о чём многие забывают, хотя вряд ли Маша, очень рано начавшая играть на крайне высоком уровне, сможет ещё лет семь показывать игру хотя бы уровня топ-20, учитывая её травмы и семейную жизнь. Многого по праву ждут и от Светланы Кузнецовой, для которой 2010 год сложился не очень удачно, а также от Динары Сафиной, которая, быть может, заиграет на прежнем уровне. Есть надежды и на россиянок помоложе, в первую очередь на Анастасию Павлюченкову и Алису Клейбанову. Но смогут ли они войти в топ-10 большой вопрос.

В целом, первые десять лет нового тысячелетия в теннисе были, на мой взгляд, очень интересными. Но надеюсь, что будущие десять лет принесут нам ещё больше интересного тенниса и множество новых звёзд.

У меня (применительно к WTA, понятно) сейчас осталась одна надежда - что бельгийки и сестры уйдут непобежденными этой самой «молодежью». Для этого IMHO им необходимо и достаточно наличия здоровья (хотя бы не хуже, чем в начале прошлого года) и желания побеждать.

Если это случится (шансов на это много), то это дает надежду на будущее. Точка разрыва «эстафеты передачи мастерства» будет ясна, и станет ясно, с чего нужно начинать (если продолжение будет вообще) и какие результаты брать в качестве критериев.

Честно говоря, мне в ближайшие два года будет не так важно, кто из этой четверки будет побеждать. :) Точнее, я не буду особо расстраиваться, если победит кто-то из них, хотя я, понятно, предпочел бы бельгиек. :) Важно сохранить планку, чтобы было, на что ориентироваться потом.

Поколение бездарных и ленивых гламурных девок не должно восприниматься как законное продолжение теннисной традиции последних 30-40 лет. :) Не в осуждение самих девок, понятно - они играют по навязанным им правилам. Были бы другие правила, не такие убогие - наверное, появились бы новые Мастера. :(

А главное достоинство hawk-eye - в его беспристрастности, и в этом смысле возможные миллиметровые ошибки несущественны.

нравится

вот лично мне бы хотелось, чтобы Даша Гаврилова поскорей начала полноценно играть во взрослом туре. Она - действительно наше будущее)

потому что много других авторов тоже очень хорошо высказываются тут

и почти не хотят друг с друглм ругаться

но конечно такую статью очень приятно дополнять

по-просту говоря, примазаться к очень хорошо написанной статье автора

а редакция фиг когда сподобится написать такую очень хорошую статью

и всем очень интересную

Отсюда и такие результаты. Пахала бы, как Жу, да с нормальным тренером - совсем была бы другая история.