«Эмоции — это сигнал нашего организма». Почему и зачем психуют спортсмены

Эмоции. Их склонны проявлять все, от мала до велика, от застенчивых тихонь до пышущих энергией экстравертов. Этот рассказ о том, что чувствуют люди, причастные к миру спорта и оказавшиеся в самых его «пиковых» ситуациях.

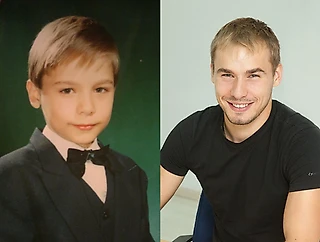

История Андрея

Андрей, будучи профессиональным спортсменом, испытал сильнейший эмоциональный всплеск на юношеских спортивных соревнованиях. Сейчас ему 23 года, он перешел на третий курс московского университета, но спустя почти 15 лет эти воспоминания все так же живы.

Андрей, студент МГППУ, в 14 лет — вице-капитан ФШМ «Торпедо»:

«Мне было лет 10. Нас, торпедовцев, пригласили на турнир в Швецию. Было начало нулевых, поэтому в Европу мы поехали на автобусе — добирались 48 часов. Помню: запах бичпакетов, незакрывающиеся двери туалета в автобусе и сырой, серый Берлин.

Поначалу играли очень хорошо, но с каждым соперником становилось все сложнее, как в компьютерной игре. В четвертьфинал прошли легко, а вот дальше уже пробирались со скрипом. В финале попали на аргентинскую команду. Матч был нервный, дошло до серии пенальти. Настал мой черед — это был тяжелый момент. Ты выходишь к воротам соперника, а позади остается вся команда — ребята обнимаются, поддерживают... но в таком возрасте нелегко совладать с эмоциями. Это психология в чистом виде: пока идешь на «точку», чувствуешь, как ноги начинают слабеть. Ты уже не уверен в тех вещах, которые можешь на тренировках сделать с закрытыми глазами.

Тебе 10, и финал детского чемпионата в Швеции кажется едва ли не самым важным событием в жизни. Помню, что хотел пробить низом в левый угол. Удар до сих пор не кажется мне слабым: газон был немного мокрым, поэтому кипер не должен был брать этот мяч. Но он отразил удар. Это был сильный момент. Я шел поникший, вперед не смотрел — не хотелось никого видеть. Было очень больно. Настолько сильное давление, что тебя сметает, будто ты — ветер с песком в пустыне. Идешь, а ноги сгибаются, будто вот-вот упадешь и не сможешь больше идти. Под конец они становятся ватными, остается только одна мысль: забить этот чертов пенальти и свалить.

Пенальти — это лотерея, игра нервов. Тогда в Швеции все это поняли и мне не предъявляли претензий».

Такое сильное эмоциональное напряжение может испытать ребенок, вынужденный играть по «взрослым» правилам. Это и волнение, и страх, и гипертрофированное чувство ответственности. А в сознательном возрасте люди ощущают нечто более сильное: речь идет о профессиональных спортсменах. Стресс преследует их на протяжении всей карьеры. Повсюду давление — болельщицкое лобби, вездесущие журналисты, острые на язык антифанаты и, в конце концов, целые народы. Так почему и зачем психуют спортсмены?

Мнение психологов

Дарья Варламова и Антон Зайниев, авторы книги «С ума сойти! Путеводитель по психическим расстройствам для жителей большого города»

— Полезно ли выражать эмоции в спорте?

Эмоции вообще полезно выражать, не только в спорте. Другое дело, что не всегда человек или общество к этому готово. Разрыдаться при виде котенка в метро, наверное, покажется большинству людей странным поступком. Спорт в этом смысле выступает хорошим способом «выпустить пар». Мы можем радоваться или грустить, не задумываясь над социальными последствиями. В мире, где человеку это не всегда доступно (вроде переговоров на работе) — это важная опция. Впрочем, не обязательная для всех — некоторые предпочитают уход за собакой или вязание в качестве средства расслабления.

Эмоции — это сигнал нашего организма. Их можно подавлять, но стоит задумываться, почему они возникли. Неправильно совсем игнорировать маркеры проблем, везде, не только в спорте. Наша психика имеет инструменты, позволяющие переваривать самые разные стрессы, и чаще всего ничего специально для этого делать не нужно. Но слишком сильные или слишком продолжительные удары судьбы могут выбивать мозг из колеи.

Анна Край, психолог, аспирант МГУ

— Зачем людям спорт с точки зрения психологии?

Нужно четко понимать границу между профессиональным и любительским спортом. Профессиональный спорт — это мотивация достижения. В психологии есть два понятия мотивации: мотивация достижения и мотивация избегания неудач. Люди, которые постоянно занимаются спортом, нацелены на самореализацию, воплощение мечты в реальность. Любительский спорт — это сублимация своих внутренних переживаний, вывод энергии через спортивные занятия.

— Не вредно ли для спортсменов подавлять эмоции?

Любой человек имеет право на эмоции и право каким-либо образом показать их другим людям, а также самому себе. Если постоянно все копить в себе, то никому никакой пользы это не принесет. Спортсмены испытавают огромное давление со стороны болельщиков, СМИ. После поражения у спортсмена может появиться чувство вины, от которого нужно избавляться. В Европе у каждого профессионального спортсмена есть личный спортивный психолог, который работает с ним, направляет. В спорте есть физиологические особенности, которые помогают высвобождать эмоции. Здорово, если по этому поводу человек рефлексирует и задумывается — и любительский спорт к этому более расположен, чем профессиональный.

Валерий Панюшкин, журналист социального издания «Такие дела» фонда «Нужна помощь»

— Насколько полезно или вредно выражать свои эмоции спортсменам?

Искренне считаю, что положительные эмоции выражать полезно, а отрицательные – вредно. Можно судить, например, по боксу: если, получив по роже, ты смеешься от того, как ловко соперник тебе «свистнул», то это воспитывает дух. Во-первых, начинаешь понимать, что случившееся с тобой не катастрофично, а во-вторых, это экстраполируется на всю оставшуюся жизнь. Очень полезное качество в жизни – умение реагировать на боль, неудачи или трудности со смехом.

Когда профессиональные спортсмены выражают эмоции, это делает их ближе к зрителю. Выражая эмоции, спортсмены снижают себя с высот недостижимого профессионализма в область бытовых переживаний. Поэтому здорово, когда Шарапова «орет», Роналду плачет, Исинбаева возмущается, а «Принц» Насим Хамед смеется и кривляется на ринге (хотя схлопотал за это несколько раз).

Что говорит наука?

Успехи или неудачи спортсменов тесно связаны с уровнем их собственных притязаний. Даже если победитель матча испытывает положительные эмоции после достижения успеха, это может иметь и плохие последствия. С одной стороны, повышается мотивация спортсмена, его уверенность, работоспособность, работа на мышечном уровне. Но — всегда есть это капризное «но» — с другой стороны, иногда появляется она, великая и ужасная фрустрация.

С латинского frustratio дословно означает «расстройство» (планов), «крушение» (надежд, замыслов). Во вселенной спорта возникновение фрустрации связано с чувством неудовлетворенности, которое испытывает спортсмен, ожидавший, что его действия увенчаются успехом. Фрустрация может приводить к разным видам реакции.

Первый способ — вымещение негативной эмоции. Спортсмен испытывает раздражительность, досаду, выказывает упрямство, стремится добиться поставленной цели во что бы то ни стало. Так себя ведет 48,7% спортсменов, в большинстве своем — мужчины.

Второй способ — обвинять в неудаче самого себя. У склонного к такому поведению спортсмена появляется чувство вины, тревожное, подавленное состояние, желание играть в «молчанку» и обвинять себя во всех смертных грехах. Все это приводит к нечеткости действий, которая может сыграть со спортсменом злую шутку во время состязаний. Такому поведению, согласно исследованиям, подвержено 32,8% атлетов.

Третий способ — принять неудачу как неизбежное, малозначимое событие, исправимое со временем. Не обвинять в случившемся ни себя, ни других. По статистике это поведение соответствует 18,5% спортсменам.

Несложно сделать вывод, что большинство людей, относящихся к спорту, склонно к агрессивной реакции. Проявление фрустрации нередко связывают с типом нервной системы атлета: обладатели «слабых» нервов испытывают тревогу, а владельцы стальной нервной системы — агрессию. Немаловажную роль также играет уровень воспитания спортсмена.

Злиться — плохо?

Проявлять агрессию — плохо, но всегда ли это так? В спортивном мире не бывает однозначных ситуаций. В некоторых видах спорта, особенно контактных, контролируемая агрессия бывает необходима. Контролирующие себя спортсмены склонны к выплеску негативных эмоций за пределами спортивных «локаций». Уровень агрессивности может подниматься или снижаться в зависимости от ряда критериев. Например, если спортсмен испытывает ощущение фрустрации в результате неоправданных ожиданий или наказания (штрафа или дисквалификации), то его агрессия сохраняется надолго. И наоборот, когда потребность в выражении злости невысокая или спортсмен часто удостаивается поощрения, его агрессивность снижается.

Но чувство агрессии в спортсмене не всегда формирует только спортивная «среда», часто оно зависит от детских впечатлений и опыта: — родители, являясь неоспоримыми авторитетами своего чада, показывают отрицательный пример, одобряя агрессивный тип поведения;— родители не наказывают детей за агрессию и воспитывают в ребенке неконтролируемую агрессивность;— родители резко подавляют агрессию — велика вероятность, что в более зрелом возрасте у ребенка таких родителей выплеснется наружу вся накопленная агрессивность.

Для будущего спортсмена лучше, когда родители не одобряют агрессию — велика вероятность, что ребенок рано разовьет в себе ценное умение владеть собой в разных ситуациях. Некоторые родители строже наказывают детей за агрессивность по отношению к взрослому, чем по отношению к сверстнику или товарищу по игре, особенно если последний действительно заслужил это.

Уже в порядке вещей, когда Месси или Роналду плачут, Суарес кусает всех, кто ему не нравится, а португальский защитник Пепе бьет не только по мячу и не только ногами. Об этих всплесках будут помнить через 5, 10, 15 лет, и не обязательно реакции будут положительными. Ведь и злость, и агрессия – это нормальное состояние, которое помогает спортсменам выразить свои эмоции и не замыкаться в себе. Главное, чувствовать меру, чтобы вовремя остановиться. Но чем спорт драматичнее, тем он и интереснее. За это мы так его и любим.

Материал подготовлен в рамках Мастерской спортивной журналистики на «Летней школе — 2016».

Над проектом работали: София Колодкина, Алена Груздева, Юлия Пухкал.

Открыт набор на «Летнюю школу — 2017». Подать заявку здесь: letnyayashkola.ru

7 причин, почему стоит приехать на мастерскую спортивной журналистики

Владимир Стогниенко: «Чем больше я езжу по миру, тем больше мне нравится ездить по России»

Фотография на обложке: Steve Bardens (Getty Images Europe). Теоретические источники: С. К. Багадирова, «Спортивная психология»; Л. Н. Акимова, «Психология спорта».