Как футбол жил в ГДР – через убийства, шпионаж и устранение конкурентов

Тоталитарные диалоги с Ильей Васильевым.

Окончание Второй мировой войны разделило Германию на две части. Восточную часть контролировал Советский Союз, а западными территориями управлял европейский блок вместе с США.

Сначала немцы относительно свободно пересекали внутригородскую границу Берлина, но противоречия СССР и Запада накапливались, из-за чего вводились ограничения. В итоге 13 августа 1961 года правительство ГДР возвело баррикады из бетонных блоков и колючей проволоки – люди заснули в Берлине, а проснулись в эксперименте.

Но футбол все равно жил, хоть и в особой действительности. Давайте узнаем о ней больше.

Антисемитизм, аншлюс и финал чемпионата 22 июня 1941 года – так было до ГДР

Три истории о футболе до режима ГДР.

1. После прихода к власти партия Адольфа Гитлера мгновенно зачистила немецкий футбол. До 1933 года всем управлял Немецкий футбольный союз (DFB), где были католическая (почти 4500 клубов) и протестантская лиги, а свои турниры проводили даже рабочие клубы. Но после религиозных и национальных гонений спорт перешел под единое управление новой власти: молодежь не могла заниматься без вступления в Гитлерюгенд, евреев безжалостно снимали с руководящих должностей, спортсменов не признавали профессионалами из-за стремления выиграть Олимпиаду-1936, где выступали исключительно любители.

История президента «Баварии» Курта Ландауэра – пример давления на евреев. Он опередил время: обеспечивал игроков жильем, работал на узнаваемость бренда в Европе и Латинской Америке, преодолел послевоенный экономический кризис и даже сделал команду чемпионом в 1932 году.

Сначала Ландауэра выгнали с поста президента, затем отняли клуб, а в 1938-м после «Хрустальной ночи» этапировали в Дахау. Правда, в отличие от остальных жертв через месяц ему позволили эмигрировать в Швейцарию (и он даже вернулся в Мюнхен после окончания войны). Например, футболиста Юлиуса Хирша расстреляли в Освенциме прямо во время матча.

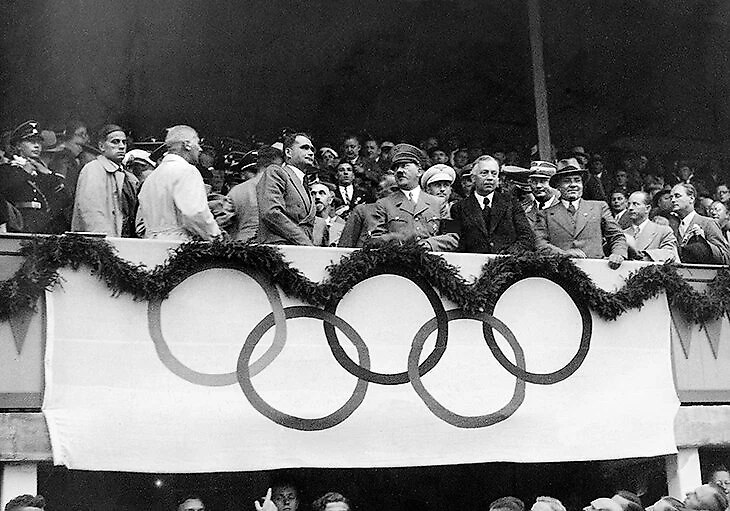

2. В 1936 году Германия мечтала победить на домашней Олимпиаде. И прекрасно начала – 9:0 над Люксембургом. Все оборвалось уже в следующем матче против Норвегии – предположительно единственной игре с Гитлером на стадионе. По легенде, канцлер и его окружение в бешенстве покинули арену после второго пропущенного на 83-й минуте, а главный тренер Отто Нерц ушел в отставку.

После провала на Олимпиаде Германия мечтала о победе на чемпионате мира-1938. Главный тренер Зепп Гербергер воспользовался аншлюсом для принудительной натурализации австрийцев, потому что Вена была прогрессивным футбольным городом с процветающей культурой, а за Вундертим играл Матиас Зинделар – одна из главных европейских суперзвезд, которого сравнивали с шахматным гроссмейстером.

Собранная под давлением новая сборная Германии утонула в нервах и противоречиях: Зинделар отказался играть (вскоре его нашли мертвым в собственной квартире), Германия проиграла Швейцарии уже во втором раунде, а Гербергер все свалил на тех самых приписанных к команде австрийцев.

Нацисты так и не добились успеха в футболе.

3. Чемпионат Германии сначала не прерывался даже во время Второй мировой войны. Утром 22 июня 1941 года немецкие войска нападали на СССР, а вечером на Олимпийском стадионе Берлина проходил финал чемпионата Германии по футболу, в котором победил венский «Рапид».

Сборная с трудом находила соперников, но продолжала играть, пока главный тренер Зепп Гербергер спасал игроков от мобилизации.

«Несмотря на бессмысленную войну, для нас это было прекрасное футбольное время. Каждый международный матч был связан с поездкой в новые страны. У нас всегда была возможность для шопинга», – вспоминал Хельмут Шен.

1942 год – переломный. Сначала Германия проиграла домашний матч Швеции, и министр пропаганды Йозеф Геббельс запретил сборной игры на территории страны, чтобы не подрывать моральных дух нации из-за невозможности гарантировать победу. А уже в ноябре Германия прекратила все матчи, когда советские войска окружили немцев под Сталинградом.

Кошмарное и отталкивающее прошлое. Но в таких условиях формировался новый политик – будущий министр госбезопасности ГДР и фанат «Динамо» Берлин Эрих Мильке.

Мильке убил полицейского и сбежал в СССР, но в конце войны строил для немцев убежища

Напряженный август 1931-го: националисты и коммунисты бьются с полицией и государственным парламентом. Во время очередной драки офицер застрелил 19-летнего сантехника Фрица Аугена.

Протестующие мстили: лозунг «За каждого застреленного рабочего будут убиты два офицера» эволюционировал в «На каждого коммуниста – два полицейских». В одной из стычек компания 24-летнего Эриха Мильке застрелила двоих полицейских.

Немецкие коммунисты устроили побег Мильке в Советский Союз, где Эрих посещал Коминтерн, в 1935 году работал преподавателем военно-политической школы в Баковке и приобрел знания обо всем: от уличных боев до руководства батальонами и полками.

Из СССР Мильке уехал воевать в Испанию против фашистов: там он занимался подготовкой интернациональных бригад, материально обеспечивал солдат и даже сражался в битве при Эбро. Именно там он познакомился с будущим министром госбезопасности ГДР Вильгельмом Цайссером.

На заключительном этапе гражданской войны Мильке перебросили во Францию, затем он перебрался в Бельгию, чтобы работать нелегальным газетным пропагандистом на границе с Германией. Однако после немецкого вторжения Мильке депортировали во лагерь для интернированных, откуда он сбежал в Тулузу и пытался уехать в Мексику на деньги американского фонда поддержки мигрантов.

Посредником выступил испанский коммунист Вильгельм Крайкемейер, с которым он расправится уже в ГДР: Крайкемейер был свидетелем получения американских денег и утверждал, что Мильке помогал режиму Виши, а не движению Сопротивления (такая коллаборация могла убить коммунистическую карьеру) – после этого Крайкемейера похитили из Западного Берлина и посадили в тюрьму, где он якобы покончил собой.

После неудачного побега Мильке все же попал к гестапо, но полиция не раскрыла настоящего имени, потому что Эрих удачно притворился латышом-эмигрантом. В итоге легко отделался: строил военные объекты на оккупированных территориях, из-за чего Москва не очень ему доверяла в первые годы существования ГДР.

Когда Мильке вернулся в Германию, то активно искал коммунистов. Он стал начальником полицейского участка, где завоевал доверие Вальтера Ульбрихта – одного из лидеров СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии) и будущего первого секретаря партии. В итоге к 1947 году Мильке оброс мощными связями: советская разведка перехватила немецкие документы для его ареста за убийство 1931 года, в Испании познакомился с министром госбезопасности, а после войны впечатлил партийного начальника.

Так Мильке начал готовить показательные процессы против идеологически несогласных, контролировал похищения людей из Западного Берлина, возвращал сбежавших спецслужбистов, разбирался с бывшими нацистами и стал одним из главных двигателей Штази (министерство государственной безопасности ГДР). В итоге за начало 1950-х тайная позиция выросла в десятки раз, а к падению Берлинской стены в ГДР было почти 100 тысяч офицеров и около 200 тысяч неофициальных сотрудников-информаторов (по сути, каждый пятидесятый восточный немец был связан с госбезопасностью).

Положение спасло от коррупционного скандала. В 1953-м Мильке обвинили в присвоении денег. За два года чекист получил 45 тысяч марок в дополнение к зарплате и 10,5 тысяч – как курортную субсидию, хотя ни разу не посещал санатории. Карьера зависла на волоске, но его вытащил Ульбрихт: расследование прекратили, зато других партийный арестовывали и передавали в суды – и здесь уже зверствовал ведущий эти дела Мильке.

В 1957 году Мильке стал министром государственной безопасности ГДР – и одним из главных людей не только в политике, но и в спорте.

Мильке устранял всех конкурентов «Динамо», но запустил гегемонию только с четвертой попытки

На пути к величию берлинского «Динамо» стояли четыре команды.

● «Динамо» Дрезден

После капитуляции Германии футбол на Востоке формировался с нуля. Для возрождения власти организовали спортивное объединение Немецкой народной полиции, где рубились лучшие.

Например, через него прошел Хельмут Шен – будущий главный тренер сборной ФРГ, сбежавший на Запад с помощью бывшего тренера нацистской Германии Зеппа Хербергера.

Партия не очень любила Дрезден – команда ассоциировалась с островком буржуазного прошлого, из-за чего руководство и судьи симпатизировали соперникам. Так в 1950-м шестьдесят тысяч дрезденцев наблюдали за односторонним избиением в чемпионском матче против БСГ «Заксенринга» из Цвиккау (1:5). Произвол закончился скандалом: игроки из Дрездена отказались от рукопожатий, часть команды сбежала на Запад, фанаты спровоцировали несколько драк, а клуб расформировали.

В результате нового набора полицейских образовалось дрезденское «Динамо» – новый чемпион 1953 года. Но Мильке мечтал о команде-флагмане именно в Берлине, поэтому подписал приказ о переезде. Топ-игроки переехали в столицу, а оставшиеся сразу вылетели в низшую лигу и пятнадцать лет не возвращались в элиту.

● «Форвертс» Берлин

Переехал в Берлин из Лейпцига по армейской линии и легко хантил молодые таланты – по сути, аналог ЦСКА. Соперничество доходило до смешного: однажды «Динамо» играло с «Форвертс», и военные подключили связи и организовали сборы Национальной армии, поэтому Штази осталось без лучших. В первое время армия была сильнее из-за инфраструктуры, поэтому игроки легко соглашались на переезд в «Форвертс» – так клуб стал главной силой 1960-х, а «Динамо» даже ненадолго вылетало.

Но в результате закулисной борьбы «Форвертс» переехал во Франкфурт вместо местной расформированной команды. Клуб моментально ослаб, увяз в середине таблицы и в 1978-м вылетел из Оберлиги.

● «Магдебург»

Хайнц Крюгель в 1972-м сделал этот клуб самым молодым чемпионом в истории ГДР, побив рекорд средней посещаемости в сезоне (в среднем более 22 тысяч зрителей за игру).

Дальше – больнее. В 1974-м Крюгель вновь выиграл чемпионат и привез на Восток первый и последний Кубок кубков, победив в финале «Милан».

Крюгель не сотрудничал со Штази и даже отказывался от админресурса спецслужб. В ⅛ финала Кубка европейских чемпионов «Магдебург» принимал «Баварию. Штази настойчиво рекомендовала Крюгелю подслушивать разговоры в раздевалке «Баварии», но Хайнц отказался. «Магдебург» проиграл 3:5 по сумме двух матчей, а Мюнхен забрал трофей.

В итоге тренера сняли из-за политической неблагонадежности – Крюгель был сторонником мирного существования ФРГ и ГДР.

● «Динамо» Дрезден (да, они вернулись после краха 1950-х)

После «Магдебурга» наступила эра дрезденского «Динамо», что очень взбесило Эриха Мильке. Дошло до безумия: когда Дрезден выиграл третий чемпионат подряд, в раздевалку пришел Мильке с обещанием, что настала очередь Берлина. Так и произошло: «Динамо» выиграло десять титулов подряд, но так и не повторило успех «Магдебурга» в еврокубках.

Мильке использовал все средства.

1. Игрок «Динамо» Йорн Ленц вспоминал, что невозможно купить десять титулов подряд, когда команда – лучшая с точки зрения навыков, физической формы, игроков, менталитета.

Все благодаря огромным ресурсам. «Динамо» забирало лучших молодых игроков и докторов, выстраивало топ-инфраструктуру. Все стремились в Берлин ради зарплаты, отсутствия очередей за машинами и дефицита, заграничных командировок и приглашения в сборную.

2. Легализованный допинг, прикрываемый спецслужбами. Вот что сказал немецкий футболист Фалько Гетц: «У меня есть документ матча Кубка европейских чемпионов с положительным результатом теста на стимулирующие вещества. Я тогда не подозревал, что принимал допинг. Стимуляторы давали нам в напитках – это не было нашим сознательным решением».

С 1977-го берлинское и дрезденское «Динамо» употребляли в чемпионате: в 1983-м международные органы контроля поймали на допинге сразу 14 игроков берлинского «Динамо».

3. «Динамо» манипулировало судьями. В 2015 году это подтвердил бывший арбитр Бернд Хейнеманн: «Однажды после поражения берлинского «Динамо» судей вызвали на ковер, сказав, что такое не должно повторяться».

Апогей ненависти наступил в 1986-м: «Динамо» лидировало, а лейпцигский «Локомотив» шел четвертым. «Локомотив» вел 1:0, но на 95-й минуте получил пенальти. Истерика Лейпцига помогла пожизненно отстранить судью, но в конце сезона «Локомотив» отстал всего на два очка от «Динамо».

Кстати, в 2000 году в Германии решение судьи признали верным.

Штази шпионила за всеми и даже заполняла стадионы

Шпионаж за гражданами – главный бренд ГДР. Опасаясь побегов на Запад, Мильке продавил приказ о наблюдении за спортсменами, официальными лицами, тренерами и журналистами. В 1971-м требования ужесточили – выпустили инструкцию по всестороннему мониторингу соревнований. Всех спортсменов, выезжающих за пределы ГДР, проверяли на:

● политическую, нравственную и моральную надежность;

● уровень профессионализма;

● отношения с Западным Берлином (родственные связи, собственность);

● опыт общения с конкретным человеком.

Штази нуждалась в неофициальных сотрудниках, поэтому вербовала спортсменов. Особое внимание – молодым талантам и перспективным тренерам.

Выгода прозрачна: спортсмены получали премии, карьерный рост, технику, мебель и даже фрукты в обмен на информацию. В среднем четверть кадрового состава сотрудничала с госбезопасностью: в последние 15 лет «Дрездена» в Оберлиге минимум 18 игроков зарегистрировались информаторами.

Штази залезла и в судейский корпус. В судейской комиссии доминировали люди из «Динамо». На важных играх часто работали слабые или молодые судьи, которые допускали много ошибок в сторону полицейской команды.

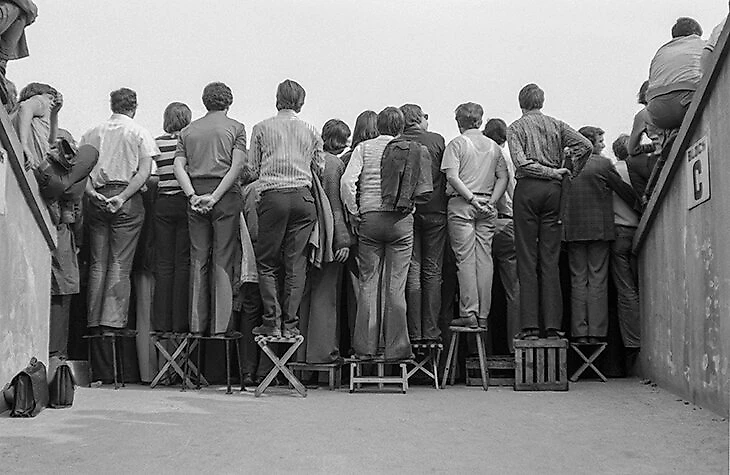

Еще Штази контролировало болельщиков. Например, когда «Дрезден» попал на «Баварию» в ⅛ Кубка европейских чемпионов, Штази параноидально проверяло вообще всех и развернуло операцию «Вперед»: сотни сотрудников проверяли игроков, тренеров, болельщиков, журналистов и личные переписки. Они отобрали тысячу благонадежных болельщиков: политически безупречных и без родственников на Западе.

К домашнему матчу подготовились тотально (даже тоталитарно).

Во-первых, отказались провести игру на стотысячном стадионе в Лейпциге – слишком сложно уследить за всеми.

Во-вторых, любые контакты запрещены (часть жителей района даже покинула дома на три дня), а гостям нельзя снимать скопления людей.

В-третьих, арену заполнили примерно двенадцать тысяч сотрудников полиции и Штази, часть из которых – обслуживающий персонал, официанты и даже болельщики. Еще пятнадцать тысяч билетов ушло надежным неофициальным сотрудникам, членам партии и другим активистам. В свободную продажу поступило от трех с половиной до восьми тысяч билетов, а цены на черном рынке превышали стартовую в двадцать пять раз.

«Бавария» тоже подготовилась. Ули Хенесс рассказал руководству о прослушке и отравленной еде на турнире 1969-го в ГДР, поэтому «Бавария» отказалась ночевать в Дрездене и остановилась недалеко от границы. Но Штази все же прослушало утреннее собрание мюнхенцев, а специально обученный человек оперативно сообщил состав тренеру «Динамо».

По данным bpd.de, в 1982 году матч берлинского «Динамо» и Гамбурга» организовали хитрее: 15500 мест из 22000 зарезервировали для официальных лиц Штази, партийных работников, Союза свободной немецкой молодежи (коммунистическая организация) и Ассоциации гимнастики и спорта.

Штази жестоко преследовало сбежавших. Три страшные истории

Мильке называл футболистов «мои мальчики», поэтому считал сбежавших предателями – и некоторым жестоко мстил.

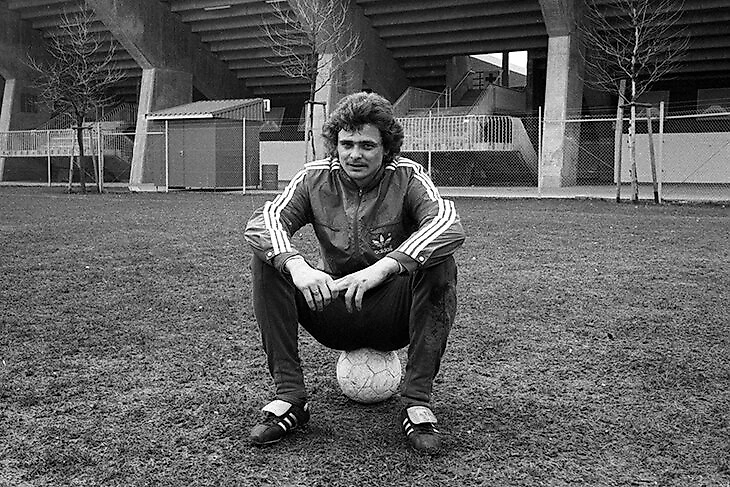

1. Лутц Айгендорф считался гдровским Беккенбауэром. «Он всегда был на грани гениальности и безумия», – вспоминал его партнер по команде Герд Вебер.

Айгендорф неоднократно выступал с критикой ГДР, а последнее интервью дал на фоне Берлинской стены. Штази тщательно изучала его хобби и маршруты, а слежку замечали даже партнеры по команде.

Оцените масштаб: жена Айгендорфа осталась в ГДР – и ее моментально развели с Лутцем, затем на ней женился одноклассник, оказавшийся тайным агентом.

5 марта 1983 года Айгендорф на машине вылетел с дороги и врезался в дерево. Через два дня он скончался, не приходя в сознание. Дело квалифицировали как несчастный случай, а один из агентов спустя неделю после смерти Айгендорфа получил денежную премию.

Анализ крови показал 2,2 промилле, однако ее забрали не сразу, а анализ произвели после переливания. Свидетели заметили, что водителя слепили встречные машины, а новая жена и его инструктор из аэроклуба утверждали, что он выпил не больше пары бокалов пива. По версии историка Герберта Швана, Айгендорфа похитили и накачали алкоголем и ядом, но вскрытие или эксгумация на предмет содержания веществ не проводились.

Точно известно, что Штази планировало покушение: работавший под псевдонимом Клаус Шлоссер Карл-Хайнц Фельгнер подтвердил, что получил официальный приказ о ликвидации Айгендорфа, но так и не выполнил его.

2. Смерть Айгендорфа особенно напугала тренера Йорга Бергера.

Его быстро сочли неблагонадежным, когда он отклонил предложение стать информатором и вступить в брак после развода, поэтому партийное руководство игнорировало пожелания в работе и не выпускало на Запад. Когда Бергеру не разрешили поехать на международный турнир, он спросил у чиновника, что ему сказать игрокам. Тот ответил: «Соврите, что ваш отец умирает».

Бергер все же сбежал из ГДР во время работы с молодежной сборной. Он тщательно планировал побег и рассказал о нем только матери на чердаке. В ФРГ Бергера нашли уже через неделю и передали, что мать тоже сбежала из ГДР и ждет на границе с Швецией. Это был обман.

Бергер неоднократно замечал, что ему прокалывали шины – однажды он даже упал с байка на огромной скорости. Самое страшное произошло в 1986-м, через три года после смерти Айгендорфа: Бергера тошнило, лихорадило и почти парализовало. Врачи долго не могли разобраться в причинах, но потом выяснилось, что это яд.

По словам Бергера, его разрабатывали 40 человек, по версии архивов Штази – 21. Среди доносчиков даже друзья, а в архиве – копии всех его писем и открыток.

3. Некоторые стучали, потому что боялись за жизнь.

Через два года после падения Берлинской стены в Германии прошла серия разоблачений информаторов Штази. Одним из первых признался нападающий дрезденского «Динамо» Торстен Гютшов. Вслед за ним высказались и другие.

Тренер Эде Гейер не видел другого выхода: «Я был слишком трусливым для сопротивления. Любой, кто отказывался, мог исчезнуть бесследно. Я почти ежедневно контактировал с органами государственной безопасности: давал устные и письменные отчеты о каждом игроке с 1971 года».

***

Эрих Мильке лгал и после падения Берлинской стены, когда пытался сохранить власть и не попасть под арест: «Я вас люблю… всех… всех». Но вызвал на заседании парламента исключительно смех. В 1993-м Мильке осудили на шесть лет за убийство полицейского, но спустя два с половиной года условно-досрочно освободили. Берлинское «Динамо» же отправилось в путешествие по низшим лигам Германии.

Фото: Jan Woitas, Scherl/Global Look Press; Gettyimages/Keystone

А дальше еще интереснее. В 90-е Динамо Берлин купила компания-владелец Лос-Анджелес Кингс. Клуб был переименован в Eisbären (Белые медведи) Берлин. И сейчас это самый успешный клуб в Германии, в этом году оформивший 10-е чемпионство после объединения. При этом, про динамовское прошлое не забывают ни руководство, ни игроки, ни болельщики и кричалок про Айсберен и Динамо на каждом матче звучит примерно поровну.

Динамо Вайсвассер повезло чуть меньше, хотя клуб тоже сохранился. Сейчас они называются Lausitzer Füchse (Лужитские лисы), играют во второй лиге и являются фарм-клубом бывшего единственного соперника, куда Айсберен отправляют перспективную молодежь.

Футбол , что в ГДР , что в СССР был крепок и могуч, как поцелуй Брежнева и Хонекера !

США-сила добра, СССР и социализм-силы зла.

Тут же либеральненькая платформа.

Даже не удивляйтесь.

Братья называется …

Так им и надо !

Дортмунд, Байер, Лейпциг и другие сильные команды тоже)

Загадка 🤷♂️

Те наши успехи были основаны на таланте и природной же физиологии !

Для меня то наше 3-4 место на Евро куда большее достижение .

Уругвай тоже в стародавние времена был по два раза чемпионом Мира и Олимпийских игр