«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». Тактический разбор

Блог «Англия, Англия» разбирает знаковую победу «Тоттенхэма» на «Этихад».

После сокрушительного поражения от «Лестера» в прошлые выходные Мануэль Пеллегрини произвел сразу несколько существенных изменений в составе. Во-первых, впервые с конца декабря на поле смог появиться капитан «Сити» Венсан Компани. Во-вторых, характер последней игры и важность этой заставили Пеллегрини сделать выбор в пользу менее направленных на атаку игроков – Гаэль Клиши заменил Александра Коларова, место в опорной зоне получил Фернандо. Наконец, сама структура игры «горожан» претерпела изменения – чилиец отказался от схемы 4-4-2, недостаточно дисциплинированного без мяча Яя Туре перевел на позицию десятки.

Главные изменения в составе «шпор» касались фланговых защитников – по традиции Маурисио Почеттино часто ротирует игроков на этой позиции, на этот раз отдав предпочтение Кайлу Уокеру и Данни Роузу. Две другие перестановки произошли в атаке – Делле Алли вернулся в старт после болезни, Сон Хен Мин вышел на позицию Эрика Ламелы на правом фланге.

«Сити» устанавливает сценарий игры

Перед тем как приступить непосредственно к обзору, следует сказать, что тон первому тайму задал несвойственный «Сити» стиль игры. Занимая место в пятерке лучших команд лиги по среднему проценту владения мячом, «горожане» осознанно отдали инициативу гостям. Такое можно было предположить исходя из характеристик вернувшихся в старт игроков, но учитывая, что матч проходил на «Этихад», сценарий определенно выбивается из общего ряда.

Для «Тоттенхэма» такой поворот не стал неожиданностью, тем более что в нынешнем сезоне команда Почеттино научилась взламывать низко посаженную оборону соперника. Придерживаясь фирменного рисунка игры, «шпоры» пытались прорваться к чужим воротам двумя способами: созданием численного перевеса в центре поля и агрессивным расположением фланговых защитников, которые играют важную роль в построении атак.

«Тоттенхэм» не пользуется плохой компактностью хозяев

Описанные выше методы игры «шпор» в атаке, как правило, нацелены на то, чтобы: 1) выманить центрального защитника соперника со своей позиции и оголить свободное пространство; 2) заставить соперника обороняться узко, раскрыв в своих интересах фланги. Отличным примером такой гибкой тактики стал матч против «Лестера» – несмотря на поражение 0:1, «Тоттенхэм» здорово обнажил недисциплинированность Рияда Мареза без мяча и лучшие свои моменты создал именно через фланг.

На первый взгляд «Сити» не позволил гостям использовать свою фирменную тактику, но тот факт, что «шпоры» фактически безраздельно контролировали мяч в первом тайме (аномальные цифры даже для оборонительного «Сити»), во многом объясняется недостаточно компактной игрой «горожан» без мяча. На это было как минимум три причины:

1. Агуэро и Туре не поддерживают плотность между линиями

Первый матч команд на «Уайт Харт Лэйн» во многом перевернул гол «шпор», забитый с вопиющим нарушением правил прямо перед перерывом. Тем не менее, постепенный переход инициативы к рукам «Тоттенхэма» в тот день стал следствием недостаточно усердной работы Туре и Агуэро без мяча (особенно на контрасте с хорошим отрезком в начале). Не добавляло прочности отсутствие поддержки со стороны Фернандиньо и Фернандо, что в совокупности позволило «шпорам» легко проходить давление и выигрывать подбор на чужой трети поля.

Локальные проблемы «Сити» в позиционной защите в это воскресенье снова свелись к дисбалансу между линиями. Плохо скоординированный прессинг Агуэро и Туре обеспечивал гостям достаточно времени, чтобы найти своих партнеров между линиями. Для Тоби Алдервейрелда это была отличная возможность продемонстрировать свое мастерство по части выполнения длинных диагоналей на фланг.

2. Прессинг полузащитников «Сити» остается без поддержки

Зашкаливающее преимущество «шпор» по владению мячом и проблема, описанная выше, заставляла Фернандо и Фернандиньо покидать свои зоны. В тех ситуациях, когда бразильцам удавалось подловить гостей на неточных передачах или пасах в недодачу, гости были вынуждены прекратить движение вперед. При плановом развитии атаки такой ход, наоборот, играл «Тоттенхэму» на руку: не встречая сопротивления со стороны Агуэро и Туре, оборонительные игроки «шпор» (как правило, Алдервейрелд, Дембеле и Дайер) находили своих атакующих коллег в свободном пространстве, которое ненадолго оставляли Фернандо и Фернандиньо.

Пример 1

Пример 2

Усугубляло проблему для «Сити» нежелание защитников выдвигаться на свободных соперников, особенно в начале матча. Памятуя о печальном опыте игры таким образом, Компани старался сохранить позицию вместо попытки отобрать мяч в агрессивной манере. С одной стороны, это минимизировало риск от подключений в штрафную Сон Хен Мина (именно кореец чаще всего открывался в зоны, оставленные Харри Кейном). С другой, «Тоттенхэм» по-прежнему мог работать на угрожающем отдалении от ворот.

3. «Сити» приоткрывает фланги

Команды-образцы оборонительного футбола, как правило, выполняют два простых, но важных требования: сохраняют компактность между линиями (проще говоря, между обороной и полузащитой, между полузащитой и атакой) и удерживают ее непосредственно между игроками в этих самых линиях. Поскольку с первой задачей «Сити» не справлялся, это отразилось на выполнении второй.

Попытки Давида Сильвы сузить пространство после прессинга центральных полузащитников заслуживают похвалы и не лишены смысла, но хороший контроль мяча со стороны «шпор» позволял им найти в перспективных позициях Данни Роуза. Чисто на бумаге перед Сильвой вставала дилемма: находиться рядом с Роузом, ограничивая его возможности для опасного прострела, или же поддерживать компактность, чтобы не позволить гостям получить мяч между линиями. Чаще всего испанец выбирал второй вариант.

График ниже иллюстрирует, что даже при таком течении игры «шпоры» принимали плохие решения в заключительной стадии атаки (у того же Роуза ни одного удачного кросса), но именно перевод мяча на Роуза поспособствовал назначению пенальти. Пытаясь сократить пространство в центре, Рахим Стерлинг (переведенный на правый фланг после перерыва) опоздал с возвращением на позицию и только при помощи прыжка мог заблокировать потенциально опасный прострел.

Сильва создает численный перевес в центре

Контратакующая игра хозяев до перерыва оставляла желать лучшего: Яя Туре не хватало качеств разгоняющего игрока (привык принимать мяч на прямых ногах и встречать пас всем телом, а не в полкорпуса); контрпрессинг «шпор» снова работал на солидном уровне; решение Почеттино выпустить Уокера (менее ориентированного на атаку защитника) принесло свои плоды в виде двух перехватов последнего.

Единственным источником проблем для гостей оставались смещения Давида Сильвы с фланга в центр. В первом тайме испанец неплохо комбинировал с Рахимом Стерлингом, пользуясь секундной потерей концентрации у соперника. Во втором активно помогал Туре в конструировании атак через середину.

Типичное движение Сильвы в центр отчасти поспособствовало ответному голу, но чтобы лучше оценить влияние испанца на игру, следует обратиться к двум примерам ниже:

Вместе с Ихеаначо Сильва блокирует двух центральных полузащитников «Тоттенхэма», Туре получает свободу, которую использует для удара

Дайер не вступает в отбор против Туре из-за расположения Сильвы (не виден на скриншоте), тот получает возможность для передачи поверх высокой обороны «шпор»

Одним лишь этим прогресс «Сити» не ограничился. Сразу после забитого гола «шпоры» снизили обороты (снова трибьют первому матчу), но еще до перерыва хозяева прибавили в прессинге (примеры ниже), на что хорошо отреагировали Фернандиньо и Компани (первый заиграл еще более агрессивно, второй лучше подчищал свободное пространство вследствие этого самого прессинга).

Итог

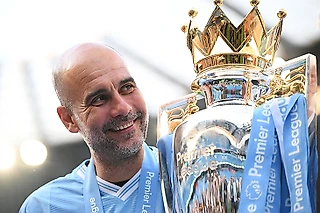

Победный гол «Тоттенхэма», пожалуй, не вытекал из логики игры, но в какой-то степени олицетворяет тенденции сезона: со знаком «+» для «шпор», со знаком «–» для «горожан». Яя Туре неверно оценил собственные возможности, вступив в дриблинг против четверых игроков, команда Почеттино снова показала сплоченность, которая позволяет им претендовать на чемпионский титул и считаться теневым фаворитом гонки.

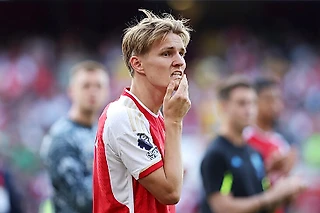

Читайте также: «Арсенал» – «Лестер». Тактический разбор

1. В первом тайме поразило, насколько неумело Тоттенхэм использовал пустоты между линий МС - то есть мяч в опорную зону Сити время от времени доставлялся (хотя должен был доставляться чаще), но никакого обострения потом не следовало. При том что дыры там были весь тайм, очень большие.

2. Интересно подумать, с чем связано изменение позиций Стерлинга и Сильвы в перерыве. Стерлинг, более привязанный к бровке, должен был ограничивать Роуза? Или основная мысль была в развязывании рук Сильве, который мог бы смещаться к центру (и в защите, и в атаке), не опасаясь подключений менее активного Уокера? И кстати почему Почеттино сделал именно такой выбор крайних защитников - более атакующий левый и более оборонительный правый? Именно исходя из характеристик Сильвы и Стерлинга?

3. Тут вы с Вадимом писали про Имбула, который дисбаланс в центре поля для Стока создает. Но это конечно не идет ни в какое сравнение с тем дисбалансом, который создает для МС Туре, причем уже много лет. Пока он на поле, Сити не может либо нормально обороняться, либо нормально атаковать. Сносно оборонялись в первом тайме, но мало получалось в атаке. Потом Тоттенхэм сел назад, стало постепенно получаться в атаке, выходит Инхеначо вместо опорника, Туре отходит назад, Инхеначо забивает гол, все хорошо, пока Туре из опорной зоны не привозит гол. Сити много лет тасует нападающих в пару к Агуэро, пытается найти вездесущего опорника, идеального центрального защитника в пару к Компани, а отказ от Яя давно бы, на мой взгляд, позволил бы команде найти необходимый баланс. С таким центром поля АПЛ выиграть пока можно, а вот ЛЧ - никогда.

Мне кажется, несмотря на результат, в простом подходе Сити есть много полезного для будущих соперников шпор.

Что касается Сити, то тот мрак мрачный, который вносит в коллектив и в игру команды Яя Туре просто ни с чем не сравним. Пеллегрини просто дискредитирует себя, продолжая использовать на какой-то непонятной позиции этого непонятного игрока, который уж года полтора как просто валяет дурака. Мануэлю самое место в тихой Испании без ее игрового и календарного темпа, а Сити станет топ-клубом лишь тогда, когда интересы игроков перестанут диктовать всем окружающим все, что угодно. Во всех клубах игроки с особыми ролями либо оправдывают все ожидания(даже Роналду и проч), либо не то что уходят на вторые роли, но, по крайней мере освобождают пьедестал и команда перестраивается(тот же Тотти). Но нигде игрок такой роли не возит тачку с видом будто весь мир только ему и обязан.

Тоттенхем хорош. Еще в конце ноября думал, что в этой гонке они фавориты и остаюсь при этом мнении. Правда у них ЛЕ, а Арсенал сейчас от еврокубков освободят, а это может сыграть большую роль. Да и Лестер вообще совсем не так прост. После ничьих в декабре казалось, что сейчас они точно сливаются, но нет. По-прежнему в гонке, зубасты, и еврокубков и просто кубков у них нету... Интересный финиш.

Плохая игра Агуэро, практически не опускался за мячом.

Явный акцент на левый фланг атак Шпор из-за активности Роуза.

Слабая игра корейца у ТТх

Сити были опаснее, чем шпоры.

Тоттенхем за весь матч лишь 3 бил из пределов штрафной: пенальти, гол и заблокированный удар уже не помню кого. И всего трижды в створ. Пенальти, гол и удар Кейна в первом тайме. А у МС было куда больше опасных моментов. Взять заблокированный удар Стерлинга, Промах сильвы. МанСити играл лучше. Но 2 ошибки: судьи и Яя опредили исход.