Как американец придумал символ Челябинска – тракторный завод

Chelyabinsk Tractor Plant – в марте 1930 года архитектурное бюро с таким названием открылось на 14-м этаже в одной из высоток Детройта. Сотрудники разрабатывали проект ЧТЗ – Челябинского тракторного завода.

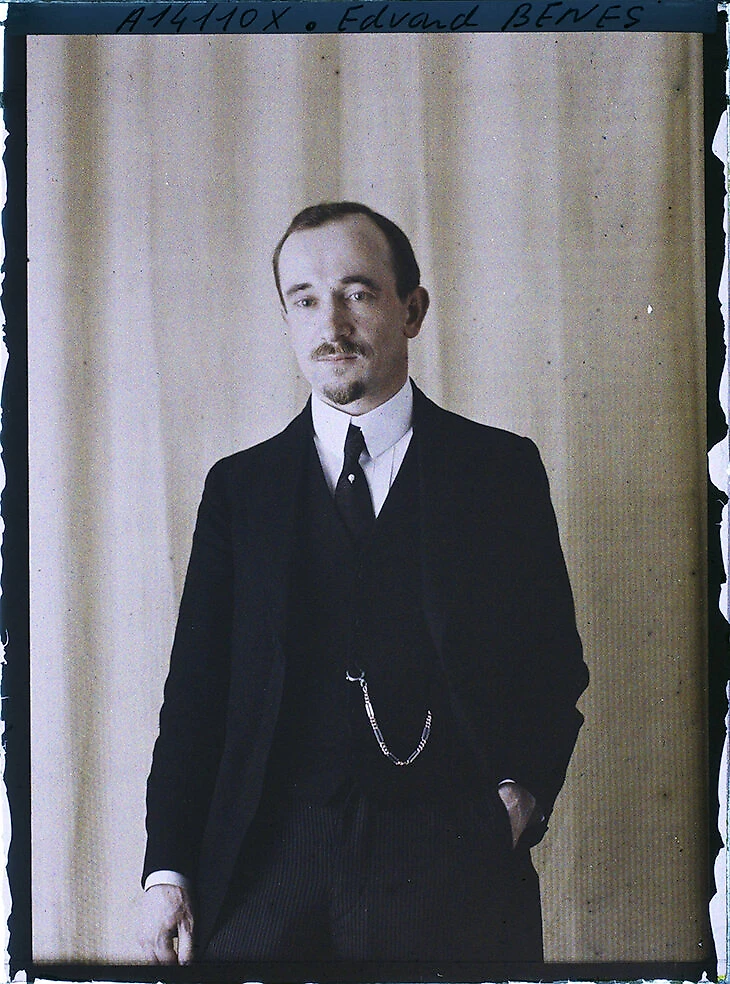

Американец немецкого происхождения – кардинал индустриализации в СССР. Он спроектировал ЧТЗ и еще 520 заводов

Советское руководство видело в Челябинске тракторную столицу страны. По замыслу расположение города на Транссибе снижало бы стоимость доставки тракторов на восток, соседние шахты Копейска обеспечивали завод дешевым топливом, а магнитогорский металлургический комбинат – чугуном.

В ноябре 1929-го Высший совет народного хозяйства СССР приказал ЧТЗ производить по 40 тысяч гусеничных тракторов в год – в полтора раза больше, чем строившиеся в это же время Сталинградский и Харьковский заводы вместе взятые.

Всех трех гигантов спроектировали при помощи американцев – опыта собственных специалистов критически не хватало. СССР предлагал сотрудничество фирме Caterpillar, но стороны не нашли компромисс. Зато Советы через специально созданную на западе компанию договорились с инженером Альбертом Каном.

Архитектору предложили $40 млн за строительство Сталинградского тракторного и еще нескольких заводов в устье Волги. Он не отказался – в итоге СТЗ не только придумали, но и соорудили в Америке, потом разобрали и по воде перевезли в Сталинград. Не только кадров – производственных мощностей у СССР тогда тоже не было.

Когда Альберт спроектировал СТЗ, поступил новый заказ – на ЧТЗ и еще 520 заводов. Их возвели на удивительно коротком отрезке – с 1930 по 1932 годы. Именно из-за умения строить быстро советское руководство и выбрало Кана. Иногда на проектирование предприятия уходила неделя – не отходя от чертежей, работали 400 конструкторов.

Советские инженеры сами составили эскиз ЧТЗ, но он был слишком «сырым» – требовались коррективы от более искушенных коллег. В итоге 40 советских проектировщиков продолжили работу в США под руководством 12 местных инженеров из компании Кана.

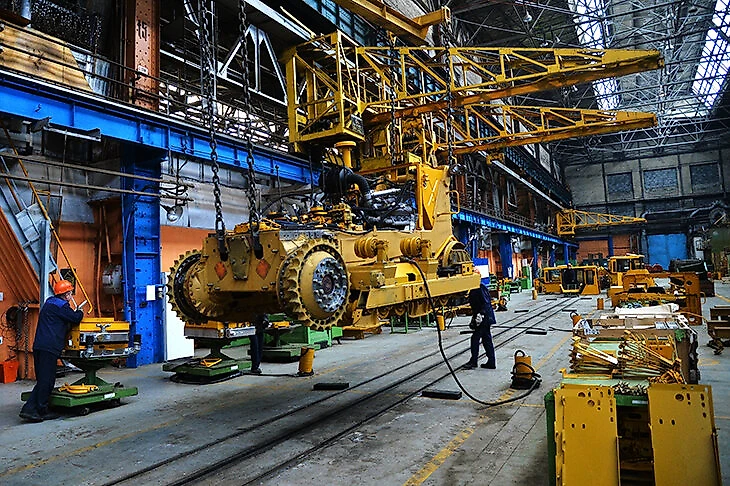

Стажировка продолжалась три месяца – 1 июня проект завершили и отправили в Челябинск. Там высоко оценили результат – принципы, заложенные при разработке, сократили расходы и увеличили эффективность. Американцы заменили 20 отдельных цехов на три больших корпуса – механический, литейный и кузнечный, а вместо железобетонных опор для зданий использовали металлические – так в корпусах расширились проходы. В годы войны именно благодаря этой технологии ЧТЗ в кратчайшие сроки переориентировался с выпуска тракторов на танки.

Вероятно, Кан понимал, зачем СССР стремится дать предприятиям двойное назначение. В пользу этой гипотезы говорит, что он не хотел афишировать участие в советских проектах. Но и другие иностранцы активно работали на советскую систему. Челябинский завод оснащали всем миром – поставками оборудования занимались 307 фирм из США, Франции, Англии и Германии.

Кан даже открыл филиал в Москве, управление которым передал брату Морицу. В советских документах фирма значилась как «Госпроектстрой». Вместе с Морицом прилетели 25 конструкторов.

Не будет преувеличением сказать, что невиданная скорость Кана помогла СССР выстоять в войне против гитлеровской Германии. До 1930-го Союз делал танки только кустарными способами, а к началу войны произвел 24 тысячи полноценно готовых к бою единиц.

За три года бурной стройки компания Кана получила более $2 млрд – тогда гораздо более невероятная сумма, чем сейчас. Альберту платили именно в долларах – доставали их из доходов за зерно и сырье.

В августе 1930-го Сталин написал Молотову: «Надо поднять теперь же [норму] ежедневного вывоза до 3-4 млн. пудов минимум. Иначе рискуем остаться без наших новых металлургических и машиностроительных заводов... Словом, нужно бешено форсировать вывоз хлеба».

«Многие – просто ученики». Кан был шокирован квалификацией советских работников

Всем остальным, кроме баснословной прибыли, Кан, судя по сохранившимся воспоминаниям был недоволен. «Из 300 работников очень немногие являются опытными, большинство имеет небольшой стаж, а многие являются просто учениками, – писал он семье. – Если бы деловая организация в Соединенных Штатах или в другой стране имела такой состав работников, то не прошло бы и нескольких месяцев, как эта организация потерпела бы банкротство».

Еще Кан постоянно жаловался на текучку кадров. Чиновники устраивали этот процесс специально – чтобы как можно больше советских инженеров из первых рук получили передовой опыт.

«Госпроектстрой должен стать учебно-производственным предприятием, которое, воспринимая американский опыт в процессе производственной деятельности, одновременно передавало бы этот опыт возможно большему количеству стройорганизаций и молодых советских специалистов. Наша задача – овладеть богатейшим американским техническим опытом в области строительства, научить этому опыту молодые кадры», – писала Торгово-промышленная газета.

В рабочие СССР принимал и иностранцев. За первые восемь месяцев Кан получил 100 тысяч заявлений на работу по возведению заводов в советских республиках. Удвоенная зарплата, бесплатное жилье, дополнительный отпуск, машина, бесплатный проезд из США в Союз и обратно – редкий исторический прецедент, когда американец мог заработать в России. По Штатам расползалась Великая депрессия, и эта возможность пришлась особенно кстати.

Несравнимо хуже условий оплаты оказались условия труда. Один из американских работяг с изумлением пересказывал историю, которая красноречиво описывает советский подход. Местные токари, говорил американец, отрезали стальной стержень длиной 10 мм, хотя 5 мм считались допустимым пределом для станка. «А как иначе я могу выполнить плановое задание? Если я буду резать по 5 мм, я не успею ко времени и получу меньше денег. Если станок сломается, купят другой», – объяснял гостю из Штатов кто-то из русских.

Американцев особенно шокировал хаос, сопровождавший строительство Горьковского автозавода. А вот ЧТЗ стал удачным примером. Эргономичная американская планировка и более добросовестные уральские работники перевыполнили план предприятия – за первый год с завода вышли 50 000 тракторов. Они в большей степени напоминали военную технику, чем аграрную – оттуда и вырос грустный анекдот: что бы в России ни делали, получается танк.

Известный архитектор СССР Виктор Веснин писал вдове Кана после его смерти в 1942-м: «Альберт Кан оказал нам огромную услугу в проектировании большого числа заводов и помог нам приспособиться к американскому опыту в сфере промышленного строительства. Советские инженеры и архитекторы будут всегда и с большой теплотой вспоминать имя Альберта Кана, талантливого американского инженера и архитектора».

Высказывание Веснина – единственное проявление смелости в среде архитекторов, с общегосударственным нарративом оно, конечно, не совпало – уже тогда советская пропаганда принижала роль американского конструктора, а государство репрессировало некоторых советских коллег Кана.

Альберт Кан – дальтоник и любимый архитектор Генри Форда

Альберт родился в 1869 году в немецком городке Раунен. Отец Джозеф, раввин местной еврейской общины, зарабатывал мало для большой семьи из десяти человек. Каны искали лучшее место для жизни – сначала переехали в Люксембург, затем – в Америку. Альберт ушел из школы в седьмом классе – чтобы иметь хоть какие-то деньги, устроился рабочим на конюшне и посыльным в архитектурной фирме.

Кан напрямую курсировал между двумя работами, что не нравилось коллегам. «У них было весьма чувствительное обоняние, и мое появление буквально выводило их из себя».

Одним из немногих, кто не воротил нос от Кана, оказался Джордж Мейсон – глава архитектурного бюро. Мейсон увидел в Альберте талант и вскоре взял подростка на должность чертежника. Юный сотрудник нередко оставался в конторе сверхурочно – настолько проектирование захватило его ум. Ничто не мешало Кану творить – даже врожденный дальтонизм. Часто он заканчивал проекты быстрее, чем ожидало от него бюро.

Постепенно проекты Кана становились все более масштабными, в основном он создавал промышленные здания. Другие архитекторы брезговали этой работой. Сам Кан не считал себя архитектором в полном смысле этого слова – называл себя «ремесленником». Профессиональный девиз Альберта: «Архитектура для меня на 90% коммерция и на 10% искусство».

Путевкой в большой бизнес для Кана стал конкурс, организованный архитектурным журналом. Когда ему было 22, Альберт отправил свой проект и выиграл – вместе с почетным званием еще и стипендию на обучение в Европе.

Кан уезжал студентом, а через год вернулся профессионалом. Вскоре открыл собственную фирму, а в 1903-м вместе с родным братом Джулиосом придумал технологию, выведшую их в лидеры рынка. До Канов железная арматура, из которой делали целые блоки заводов, имела прямую форму. Джулиус предложил изгибать их особым способом – так арматуры требовалось меньше, но стены и перегородки она скрепляла прочнее. Альберт же придумал строить из стандартных наборов – некоторые необходимые части собирали в одну еще на фабриках, а затем соединяли с другими как конструктор. «Фордизация» промышленных строек удешевила и ускорила их. Компания Альберта прогремела на все Штаты.

В 1903 году Альберт отказал Генри Форду в просьбе о строительстве завода в Детройте – сослался на отсутствие опыта. Через пять лет Кан отреагировал на такой же запрос совсем иначе: «Мистер Форд, я могу построить что угодно». В архитектурную историю Альберт вошел как любимчик Форда и конструктор большинства его заводов. Но великое наследие Кана даже сейчас, через 80 лет после его смерти, служит стране, в которой почти никто о нем не знает.

***

ЧТЗ сыграл основную роль в создании хоккейного «Трактора». Исаак Зальцман руководил Кировским танковым заводом до прорыва гитлеровцев к окраинам Ленинграда. После завод эвакуировали в Челябинск, на территорию ЧТЗ, а Зальцман принял общее руководство. В декабре 1947 года директор завода предложил создать хоккейную команду на базе добровольного спортивного общества «Дзержинец» – первое время она так и называлась. Зальцман активно участвовал в жизни команды – вплоть до того, что сам приглашал игроков. В 1953-м клуб переименовали в «Авангард», в 58-м он получил настоящее название – «Трактор».

Источники: archi.ru, University of Michigan library, New York Times, Коммерсантъ, JSTOR

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк, Яков Халип

Почитай про Акмолинский лагерь жён изменников Родины, про то, как самые лучшие и светлые умы страны попадали под каток репрессий и доносов, да блин реально ты не в курсе да, что наделал Сталин? Если бы он щас был, хрена с два бы ты писал чёто там в интернете, если бы он вообще еще был

В 2009году в кризис Сбербанк хотел купить Опель, ГМ собственник уже одобрили сделку, но вмешалось правительство США и наложило вето на продажу немецкого автопроизводителя, из за доступа к технологиям что получила бы Россия.

А в 30е годы просто еще нормального экспортного контроля не было, ну или США как то не задумывались об этом, ведь наши и те же самолеты покупали в единичных экземплярах, которые потом разбирали до винтиков.

Например, знаменитый Сталинградский тракторный завод был целиком построен в США, размонтирован, на 100 судах перевезён – и собран в СССР. "Днепрогэс" построила американская фирма Cooper Engineering Company (и германская компания Siemens). На этом заводе создали первые танки.

Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.

Теперешний АЗЛК построен по проекту Форда. Знаменитая Магнитка – точная копия металлургического комбината в г. Гэри, штат Индиана.

Фирма Albert Kahn Inc спроектировала и построила 500 советских предприятий.

Альберт Кан - индустриальный архитектор Детройта. Причина обращения именно к Кану заключалась в том, что, спроектировав все заводы Форда, он отработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий. В США его фирма штатом в 400 человек рабочие чертежи готовила за неделю, корпуса промышленных предприятий возводила за пять месяцев. Кан смог практически доказать, что способен сделать то же самое и в СССР: проект СТЗ был выполнен в рекордно короткие сроки; строительные конструкции для него были изготовлены в США, перевезены в СССР и смонтированы в течение шести месяцев.

Именно фирма Albert Kahn Inc создала в СССР школу передового индустриального зодчества.

Вместе с заводами создавались города для рабочих. Эрнст Май - немецкий архитектор участвовал в разработке архитектурных проектов около 20 советских городов.

В СССР приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников. Американские профессора подготовили на рабфаках триста тысяч квалифицированных специалистов – то есть все кадры для Советской промышленности на долгие годы вперед.

За 10 лет американцы построили в СССР около 1.500 заводов и фабрик.

Леонид Бахтин.

Тем времени Россия при Николае II—второй темп роста ВВП после США и лидерство в половине показателей промышленного роста. У советикуса разрыв шаблона произойдет, когда он узнает, что присвоенные совком ЗИЛы, Хруничевский, Серп и Молот, Кировский, Красное Сормово — наследие кровавого царизьма)))

Почти 4 млн пленных за 41 год... может твой кровавый кумир не совсем справился?

Общий экспорт в 1931 - 3.553 млрд рублей

Источник: Внешняя торговля СССР за 20 лет 1918— 1937 гг.

Интересно, как же так вышло, что отсталая аграрная Российская империя под руководством слабого Николая воевала с немцами на чужой территории или где-то на окраинах, соотношение потерь было примерно равным (а местами Россия даже теряла меньше, чем союзники по Антанте против тех же немцев), а такие города, как Киев, Минск, Рига были сданы немцам только на четвёртый год войны, а вот сверхразвитый прошедший индустриализацию Советский Союз под руководством мудрого жёсткого Сталина быстренько пустил немцев вглубь своей территорий, сдал условный Минск за неделю без боя, а потери по отношению к немцам или союзникам по Антигитлеровской коалиции совсем уже неприличные масштабы приобрёл?

При этом в Первой Мировой РосИмперия мобилизовала 12 миллионов солдат, а в Великой Отечественной СССР мобилизовал 34.4 миллиона солдат. Спрашивается, а зачем Сталину понадобилась такая громадная численность, если у него и так технологическая развитая сверхдержава?