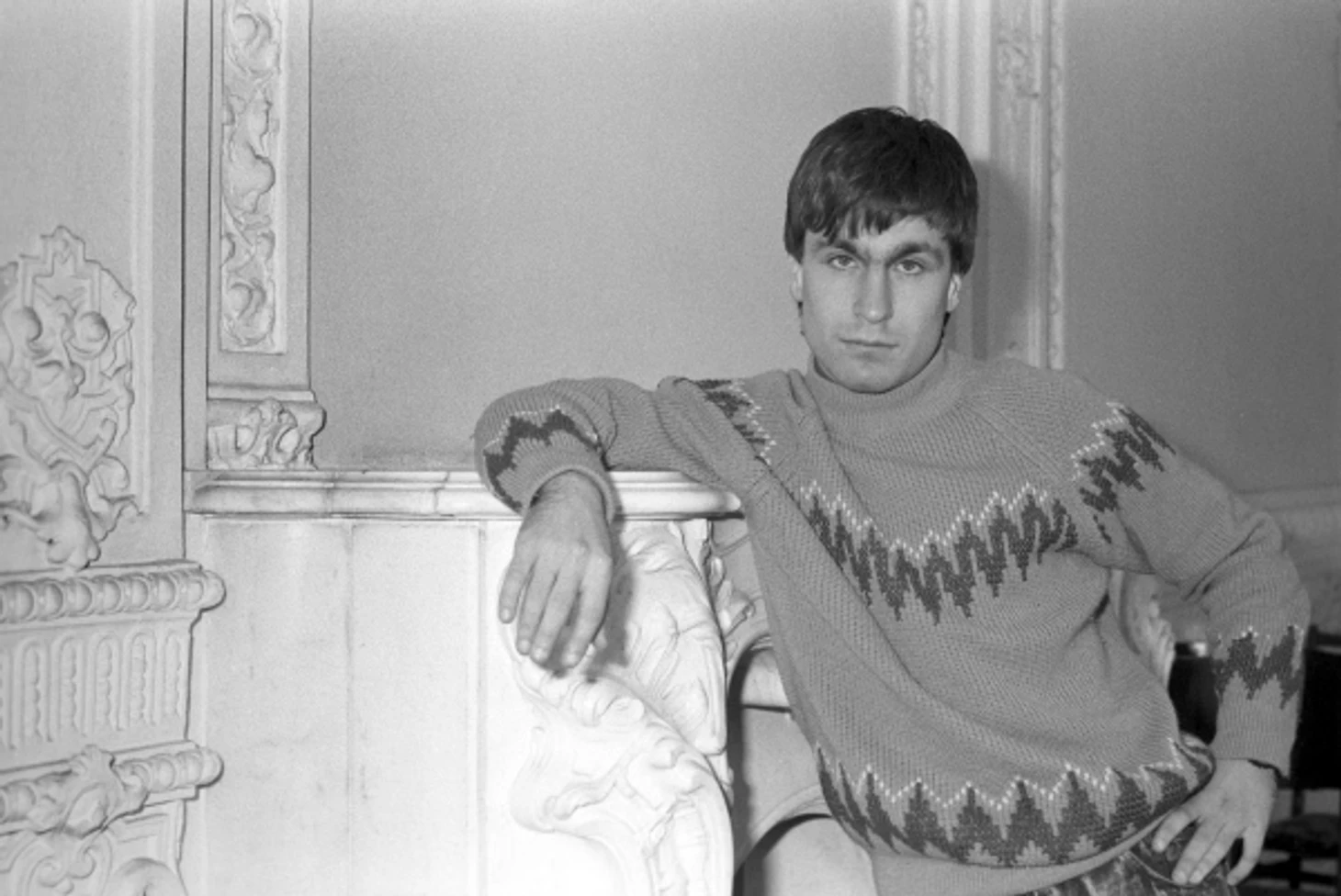

Василий Иванчук. Обыкновенный гений

Чуть ли не каждого известного шахматиста в течение карьеры неизбежно награждали прозвищами. Иванчук – редкое исключение. С самого раннего возраста все вокруг его называли иначе как «гений», а когда он стал чуть постарше, – «Василий Михайлович». И это был не какой-то там мем или насмешка над не слишком приспособленным к обычной жизни гроссмейстером. Это был истинный, неизменный знак уважения его таланту.

Он и вправду знал, вернее продолжает знать о шахматах что-то такое, что недоступно подавляющему большинству, а каждое его прикосновение к фигурам на доске подобно священнодействию. Когда Иванчука спрашивали, что он будет делать, когда закончит играть, он мотал головой: «Как это – закончить?! А почему я должен заканчивать?»

Без шахмат Иванчук подобен рыбе, выброшенной на берег моря. Он – как канатоходец, который живет только в тот момент, когда делает очередной шаг над разверзнувшийся бездной. И вот уже четвертый десяток лет радует нас дарами своего творчества.

Василь появился на свет 18 марта 1969 года в городке Копычинцы, что в Тернопольской области. Ни его отец, юрист по профессии, ни мать, преподаватель физики, шахматами не интересовались. О существовании игры Иванчук узнал в шесть лет, когда папе подарили красивые магнитные шахматы, – и тот объяснил сыну правила. Мама принесла из училища несколько учебников. Но по-настоящему работать над игрой он начал только в четвертом классе, когда попал в шахматный кружок, в группу к Геннадию Василенко. Тот, пораженный талантом мальчика, все время повторял ему, что он станет известным на весь мир шахматистом, – и нехотя расстался с ним, когда тот переехал во Львов.

Там его уже подхватил опытный тренер Михаил Некрасов. А через несколько лет, когда 12-летний мальчишка начал играть на юношеской доске Прикарпатского военного округа, к занятиям с ним подключились еще и мастера Желялетдинов и Бутурин. Иванчук всегда вспоминал о них с большой теплотой. Ведь они не просто учили его шахматам, – Василий довольно быстро обошел своих учителей, – но вложили тягу к гармонии и красоте игры.

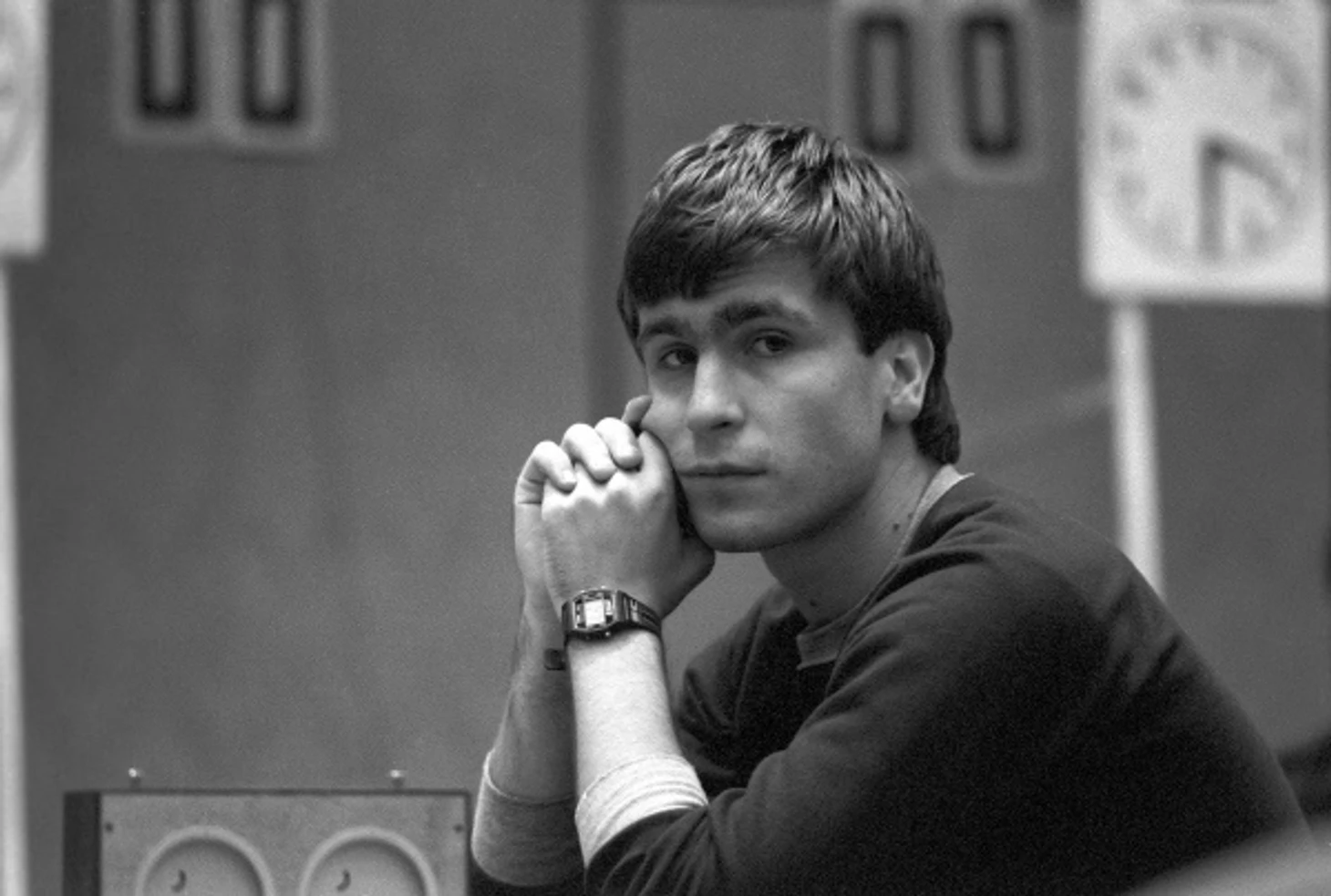

Отныне ему недостаточно было просто выиграть партию, заработать очко в таблице, он хотел понять, «как это работает», научиться раскладывать позицию на атомы, докопаться до истины. К этому прилагалась абсолютная шахматная память (один раз увидев что-то, он уже никогда не забывал, и знал наизусть тысячи партий), богатая творческая фантазия (ему хотелось дойти до финиша самым экономичным и красивым из возможных путей), и мощный комбинационный дар, соединенный с точным и длинным расчетом вариантов (он не знал, что такое просчитаться в варианте). Плюс, Вася был настоящим фанатом шахмат, был готов провести над интересным анализом столько, сколько это того потребует.

У него была молодость, напор, а еще – чисто украинское упорство, желание превозмочь любые обстоятельства. И за его прогрессом не поспевал ни рейтинг, ни регалии.

Конечно, Иванчук, как всякий человек, не был лишен недостатков. И довольно часто они были лишь продолжением его достоинств. Например, он не придавал никакого значения психологии, считая вслед за Тартаковером, что нет сильных или слабых шахматистов, а есть только сильные и слабые ходы. Да время от времени работа на таких «оборотах» требовала перезагрузки. Василий мог так сильно увлечься какой-то красивой идеей, ни в коем случае не приходившей в голову его сопернику, что терял связь с позицией, – и его блестящие замыслы порой реализовывались лишь в его фантазии, но не на доске.

Впрочем, в юношах такое случалось редко. И едва выйдя на всесоюзную арену, Иванчук начал собирать первые места в престижных турнирах. В 1985-м стал чемпионом СССР среди юношей, через год выиграл уже первенство Европы, а в 1988-м разделил с Лотье 1-2-е места на мире. В качестве «тренировки» Василий сыграл в популярном Нью-Йорк опене, – и неожиданно для всех выиграл турнир, набрав 7,5 очков из 9 без поражений. В числе тех, кого он оставил за спиной, были Ларсен, Торре, Бирн, Георгиу… Американцы с восхищением смотрели на восходящую звезду шахмат и отмечали глубокое понимание позиции, хорошее знание дебютов, а также скорость, с которой играл Иванчук: он ни разу не попал в цейтнот… Он играл как дышал! «Похоже, что этот парень в ближайшее время станет еще одной звездой советских шахмат», – писала о чемпионе New York Times.

Такими невероятными темпами Иванчук меньше чем за два года прибавил аж две сотни пунктов, – и еще толком никому неизвестный, со своими 2625 подпирал первую десятку. В тот же год он впервые попал и в высшую лигу чемпионата СССР – и сразу в блестящую компанию, где играли Каспаров, Карпов, Соколов, Юсупов, Салов, Белявский, Эльвест, Гуревич, Смыслов, должен был играть Таль… Одержав пять побед, но и уступив трижды, Василь разделил 5-6-е места с Эйнгорном, но на целых два очка позади двух «К».

Кажется, огромный успех 19-летнего шахматиста, который в тот момент еще даже не был гроссмейстером – титул был присвоен ему в конце 1988 года на олимпиаде в Салониках, где он закрывал 6-ю доску сборной СССР, – но… Иванчук, привыкший только побеждать, был разочарован. Как качеством своей игры, так и тем, что плохо начав, толком не сумел вклиниться в борьбу за «золото» с двумя «К». И тем, что во 2-м туре нарвался на мощную новинку от Гарри, которую тот приготовил для Карпова, – и проиграл ему без звука. Ведь тогда, как впрочем и всегда, он оценивал себя только «по Гамбургскому счету».

На «неудачу» он мог ответить лишь одним. Еще более самоотверженной работой!

Следующие три года – с 1989 по 1991 – стали для него поистине «золотыми», пиком его шахматной карьеры. Увы, так ровно и так сильно он больше никогда не играл. Это было удивительное время, когда для Иванчука просто не существовало невозможного.

Первой его большой «взрослой» победой, заявкой на доминацию, стал Линарес-1989. В нем еще не было Каспарова, но играли все звезды, включая Карпова. Они с Василием и стали главными конкурентами в борьбе за победу – шли ноздря в ноздрю, оба одержали по пять побед и прилично оторвались от всех остальных… Но экс-чемпион споткнулся о Шорта, украинец же счастливо избежал поражений, – и сумел взять чистое первое.

За ним был Биль, в котором Иванчук разделил 1-2-е места с Полугаевским. А в 1990-м – межзональный в Маниле и супертурнир в Тилбурге. В первом украинец разделил победу с Гельфандом и стал претендентом, во втором – с Камским, и поднялся в рейтинге на 4-ю строчку, уступая только Каспарову, Карпову и голландцу Тимману. И всё это в 20 лет!

Его прогресс был столь очевиден, что после 6-й доски на олимпиаде в Нови-Саде в 1990-м, пока Каспаров с Карповым выясняли отношения в пятом матче за корону, – Иванчук возглавил и привел к очередной победе последнюю в истории сборную СССР. За спиной у него расположилась приличная компания, все до единого – старше украинца: Гельфанд, Белявский, Юсупов, Юдасин и Бареев. И он оправдал звание лидера, набрав «+5».

Можно ли было мечтать о большем? Если говорить об Иванчуке, то да! Ведь в 1991 году должен был определиться новый соперник Каспарова по матчу на первенство мира. Что бы кто ни говорил, а к началу нового десятилетия все так устали от бесконечных баталий двух «К», что шахматный мир решительно жаждал обновления. И это обновление видели прежде всего в его лице. Молодом, ярком, нестандартном. И невероятно сильном.

А после того как Иванчук в своем первом претендентском матче, в 1/8 финала, просто в клочья разорвал Юдасина – 4,5:0,5, о нем заговорили уже как о новом Фишере... Леонид в тот момент входил в первую десятку, но ничего не смог противопоставить сопернику: тот уничтожал его в дебюте, сминал в миттельшпиле, а потом добивал в эндшпиле!

Такое же «издевательство» со стороны Иванчука продолжалось в Линаресе, в котором играли уже все без исключения лучшие шахматисты мира, включая Каспарова. Он и стал его первой жертвой… Кажется, подобного разгрома за все годы его чемпионства Гарри не учинял никто! Иванчук в вдребезги разнес бастионы черных, Каспаров сдался за ход до мата. В 5-м туре капитулировал и Карпов, в 8-м – Ананд. Всего же в том турнире Василий одержал шесть побед, не проиграв ни разу. А если судить по его комментариям – сразу по горячим следам украинец написал книжку «Линарес 1991», – кажется, при желании он, не имевший за турнир ни единой не то что плохой, хотя бы даже сомнительной позиции, мог еще «прибавить газку», и оторваться от бросившегося за ним в погоню Каспарова больше чем на пол-очка. Но, в конце-то концов, нельзя же выигрывать все партии в турнире.

Если вдруг у кого-то складывалось впечатление, что Иванчука перехвалили и по своему уровню он не дотягивал до «лучших образцов», – достаточно посмотреть его партии из Линареса-1991. И понять, какой игрок в начале 1990-х появился на горизонте. И он явно не был «гением одной ночи», которому случайно повезло, и он сорвал «джекпот».

Другие участники того претендентского цикла отстали от него существенней Каспарова. Карпов с Тимманом – на три очка, его будущий соперник по 1/4 финала, Юсупов – на два. После того Линареса, и эта мысль не раз проскальзывала в прессе, казалось, этот матч в Брюсселе будет для Иванчука не более чем чистой формальностью. Все ж карьера Артура явно шла на спад. Незадолго до этого москвича еще и чуть не застрелили в собственной квартире при ограблении, после чего он спешно покинул Советский Союз, – и находился далеко не в лучшем своем состоянии, как в психологическом, так и в физическом.

Но Юсупов есть Юсупов, и просто так поднять лапки в знак сдачи он не мог. Он боролся изо всех сил и, по его словам, после каждой партии тут же бежал к телевизору, который обильно показывал хронику августовского – шел 1991 год – путча в СССР. «Настроение день ото дня становилось все хуже, в центре Москвы стояли танки: переживал за людей, друзей, родственников, – вспоминал Артур. – Я проигрывал с минимальным счетом, но в какой-то момент сумел «зацепиться» и даже захватить инициативу. Перед решающей 8-й партией ситуация в стране, наконец, прояснилась: путч завершился, стало ясно, что все будет хорошо, и это дало такой эмоциональный взлет, что я вошел в суперформу!»

В общем, что говорить – на два решающих дня пришлись, наверное, две лучшие партии в карьере, а неверное во всей жизни Юсупова. Тут и Иванчук со всей своей гениальностью, наверное, ничего не мог поделать. Артур сначала сравнял счет, проведя вдохновенную с жертвой целой ладьи атаку. А после того как спас матч, выиграл феерическую партию на тай-брейке: отдал черными полкомплекта, – но добрался-таки до белого короля.

Две эти победы заняли 1-е и 2-е место в конкурсе «Информатора» – на лучшую партию полугодия. «Понятно, такое могло произойти только в один счастливый для меня день, – оправдывался потом Юсупов. – Просто колоссальный творческий подъем! И мне до сих пор немного неудобно перед Василием, потому что это было не совсем справедливо по отношению к нему. Вмешались какие-то другие силы, ему тут просто не повезло…»

Можно сколько угодно гадать, чем закончился бы претендентский цикл 1990/92, сумей Иванчук пройти Юсупова. Артур в следующем круге уступил Тимману, ну а Ян – Шорту, который в полуфинале сенсационно выбил Карпова… Но что именно в тот августовский день мы потеряли Иванчука как потенциального чемпиона, совершенно очевидно.

У Василия просто «выбило пробки» – причем, раз и навсегда. Он пережил стресс такой силы, что его организм, нервная система, сама того не желая, просто поставили блок и приложили все силы, чтобы такого с ним больше не происходило. Играть и побеждать в супертурнирах и коммерческих матчах – пожалуйста, творить за доской и «в домашней лаборатории» – ради бога, но вот бороться за титул чемпиона мира – нет. Никогда!

Вся дальнейшая шахматная биография Иванчука – словно доказательство этой нехитрой «теоремы». На протяжении следующих полутора десятка лет Василий будет оставаться, наряду с Анандом и Крамником, главным, турнирным соперником Каспарова, и отнимет у него немало первых мест. Мало кто может похвастаться таким впечатляющим списком побед: Рейкьявик (1992), Монако (1993, 1998), Дортмунд (1993), Мадрид (1993), Мюнхен (1994), Новгород (1994, 1996), Линарес (1995, 1999), Хорген (1995), Вейк-ан-Зее (1996), Амстердам (1996), Белград (1997), Монтекатини Терме (2000), София и Москва (2008), Базна и Джермук (2009), Гибралтар (2011) и т.д. А ведь помимо первых мест у украинца были еще десятки 2-е и 3-е места в жесточайшем соперничестве с победителями.

И на протяжении четверти века фактически в каждом турнире – личном или командном, – в котором Иванчук выходил на старт, его считали одним из главных, а часто и главным фаворитом. А уж то, что он в одной отдельно взятой партии может обыграть любого, об этом можно было бы не упоминать! У него был широчайший дебютный арсенал, и выбор Василия был настоящим знаком качества для того же Каспарова. Он находил новые, нехоженные тропы в миттельшпиле, показывал чудеса эквилибристики в эндшпиле.

Если где и была слабина у украинца, – так это в психологии. Но не в ее «традиционном» для шахмат ласкеровском выражении, Василий отлично чувствовал своих соперников, и подбирал схемы конкретно под каждого из них. Порой он не мог контролировать самого себя, – и внутренняя апатия могла совершено выбить его из колеи: половину турнира он мог провести на высочайшем уровне, ну а вторую попросту завалить. Неудачи загоняли Иванчука в депрессию, потому что проигрывать он за карьеру так и не научился...

На его счету победы над всеми современными чемпионами мира – начиная от Карпова, заканчивая Карлсеном, – хотя ни с одним из них он не достиг положительного счета. Но это уже что-то из разряда все той же психологии, порой кажется – даже мистики.

«Я не очень хотел стать чемпионом мира по классическим шахматам, по-моему, все так носятся с этим титулом, а ведь это всего лишь один турнир, – однажды решил прояснить свои отношения с шахматной короной Иванчук. – Я могу стать чемпионом мира, но при условии, что буду готовиться к этому, как к обычному турниру. В противном случае я не смогу спокойно играть. Если турнир очень важен, то к нему я не могу подготовиться ни за компьютером, ни за шахматной доской… А когда напряжение немного спадает, тогда возвращается желание играть, появляются новые идеи. Почему так? Я не знаю!»

Тем не менее он раз за разом пролетал «мимо кассы». Провалил межзональный в Биле (1993) и не вышел в цикл ФИДЕ, а «цикл Каспарова» так и вовсе проигнорировал. Мало радости принесли ему и «нокауты» Илюмжинова, в которых напряжение и нагрузка на нервную систему были еще сильнее: это настоящая рулетка, где лишь две попытки.

Он регулярно вылетал на дальних подступах к короне. Домой же его отправляли люди, с которыми он мог встретиться разве что на олимпиаде: Сейраван (1997), Нисипяну (1999), Эльвест (2000), Касымджанов (2004). И только раз Иванчуку удалось протий достаточно далеко, почти что до самого конца – в «нокауте»-2002. Тогда в заснеженной Москве ему каким-то образом удавалось не думать о результате и абстрагироваться от «короны». Иванчук одного за другим прошел Шовунова, Мачею, Сутовского, Е Чжанчуана, Лотье и Ананда. Но как только ему пришлось играть в финале, да еще против соотечественника, 18-летнего Руслана Пономарева, – все прежние страхи и переживания вернулись.

Не сравнить того спокойного, довольного жизнью, каждый день улыбающегося Василия из отборочной части с тем буквально «затравленным зверем», приехавшим месяц спустя на финал. Так начальник штаба Пономарева Данаилов специально устроил, чтобы Василий «заметил», что Руслану будет помогать Топалов! Лишь только тот увидел глаза Иванчука – «дело» было сделано. Ему сразу расхотелось в этом участвовать. Не случайно не раз по ходу матча, в котором его молодой соперник сразу захватил лидерство, – Василий чуть ли не демонстративно отсаживался от столика, чуть не в зрительный зал, или изучал позицию по демонстрационной доске. В общем, делал все, чтобы снизить шансы на победу.

Ну, а когда проиграл, – кажется, с облегчением выдохнул. Пронесло мимо титула.

Иногда казалось, что Иванчуку чуть ли не специально надо играть плохо, и ни на что не рассчитывать, – вот тогда-то он расслаблялся, переставал думать о результате, и перед нами оказывался игрок, которого все знали, любили, который мог решать титанические задачи… Такие как, например, на турнире претендентов в Лондоне-2013, когда Василий в трех заключительных турах обыграл сначала Карлсена, практически лишив его шанса на матч с Анандом, а потом его главного конкурента – Крамника, уравняв их шансы.

Это тот крайне незначительный контраст между двумя Иванчуками вот уже три десятка лет определяет в его шахматной биографии и судьбе примерно всё. Порой кажется, что это различие в самом себе не замечает даже он сам, – и перед началом турнира никогда не разберешься, будет он фаворитом или проиграет все партии? При этом, вне зависимости от финального результата, гроссмейстер может играть… совершенно гениально.

Несмотря на возраст, Иванчук показывал выдающиеся результаты в быстрые шахматы и в блиц. Так, в 2007 году он стал чемпионом мира по молниеносной игре, после чего еще не раз оказывался в тройке, нанося большой урон лучшим игрокам мира. Ну а в 2016-м, обыграв молодое поколение, включая чемпиона мира Карлсена, победил в чемпионате мира в рапиде. Самое любопытное, что в момент награждения, когда играл украинский гимн, Василий… рассчитывал шашечную комбинацию, и едва церемония закончилась, – побежал к столику, где под аплодисменты коллег, съел у соперника полкомплекта.

Единственные турниры, в которых Василий всегда играет хорошо – командные!

Взяв два «золота» на олимпиадах еще со сборной СССР, он прибавил еще два, вместе со сборной Украины. Иванчук привел ее сразу к двум победам в 2004 и 2010 годах, играя с разными составами, но неизменно возглавляя и направляя своих соратников. Лишь раз, после того как Пономареву завоевал титул в 2002 году, он в муках уступил 1-ю доску.

Успех на этой неизменная первой доске, – а Василий обычно играет без перерывов все до единой партии, – значит для него едва ли не больше, чем победа в супертурнире. Для него это и честь, но так же и огромная ответственность, которую он несет с достоинством. За 30 лет он уступил считаное число раз и взял 12 личных медалей, четыре из них – золотые.

Иванчук дважды побеждал на командных чемпионатах мира, дважды был на них вторым. Побеждал он и в клубном чемпионате Европы, а вот стать первым в командном – пока не удалось. Пришлось завоевывать «Европу» в одиночку, что он и сделал в 2004 году.

Перечислять титулы и награды Иванчука – неблагодарное занятие. Даже все они вместе взятые не передадут тот вклад в шахматы, который совершил Василий Михайлович.

Это не человек, а настоящая планета со своей плотностью, атмосферой и притяжением! И, несмотря на то, что он все реже садится за шахматный столик в живых турнирах, каждое новое его появление – событие. А его глубокие, неординарные мысли об игре, ее героях и событиях – не просто частное мнение игрока. Он как никто другой чувствует «изменение тренда», ведь на протяжении долгих лет для анализа и поддержания баз данных ему даже не был нужен компьютер, он все помнил и так. А уж по точности его оценок, сделанных на ходу, вслепую, была безукоризненной – на уровне «рыбки», «гудини», «стокфиша».

Не удивительно, что Иванчук оказался причастен даже к партии Хармон против Боргова в знаменитом сериале от Netflix, который покорил весь мир! Сценаристы Queens Gambit, а в шахматной части их консультировал сам Каспаров, взяли за основу главной партии всего сериала, красивый вариант из вполне реальной встречи… Иванчук – Вольф, сыгранной на межзональном турнире 1993 года. Василий тогда сделал ничью, а Бет – выиграла.

Как ему это удается? «Мой главный секрет успеха в том, что я делаю то, что люблю… Это действительно очень важно, – искренне говорит украинец. – Я профессиональный игрок на протяжении многих, многих лет. Я начал заниматься шахматами в 6 лет, а с 10 играю в турнирах. В то же время, не помню ни одного момента в жизни, когда считал бы шахматы своей профессией или работой!» А еще – надо быть гением. Как Василий Иванчук.

Вот то самое видео. Гений! :)

https://www.youtube.com/watch?v=qexW6W0e2Sc

наверное не знакомым лично, и не играющим с ним в супертурнирах (в которые его уже не приглашают), познакомится с Иванчуком можно увидев как он комментирует на одном из шахматных интернет трансляций. это какая-то реинкарнация Таля, огромное количество конкретной динамики, но при этом без безудержной фантазии и веры в свои силы, которые в дни хорошего самочувствия характеризовали игру восьмого чемпиона мира по шахматам. конечно, желательно иметь второй-первый разряд, чтобы понимать немножко, что творится на доске...

сегодня, и наверное уже последние лет 20-30, Василь является наиболее глубоким шахматистом (и это мнение разделяют многие супер гроссы, участники самых сильных турниров). Иванчук сам это понимает, когда говорит (в одном из интервью), что играя матч с Карлсеном, не на первенство мира, он бы его обыграл. или возмущение, что проиграл такому слабому игроку (как он в сердцах как то говорил в Линаресе в 90-ых). оказалось, он проиграл чемпиону мира ( в те годы) Каспарову.