Дункан Хэмилтон. «Только, чур, без поцелуев. 20 лет с Брайаном Клаффом». Пролог

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Когда я стал вырастать из переводов книг о людях, сугубо связанных с «Ливерпулем» и захотел, так сказать, расширить кругозор — первой книгой, которую я хотел бы перевести стала именно эта. Но почему же тогда я за нее не взялся, а решил пойти в сторону безумия Маресло Бьелсы? Все очень просто — небольшое исследование показало, что книга уже переведена энтузиастами с сайта «Ноттингем Форест». Я успокоился и продолжил свою переводческую эпопею, но вот она — сороковая книга и это все тот же не желающий целоваться чертов Брайан Клафф, так что же изменилось? Все еще проще — оказывается, тот перевод, что я заметил несколько лет назад неполный, переведена лишь половина книги, поэтому, возрадуйтесь болельщики лично Брайана, а также «Ноттингем Форест», всего английского футбола и просто хорошего чтива — вас ожидают три недели невероятных историй от человека, который прожил бок о бок с этим знаковым в истории футбола тренером, будучи журналистом и просто близким другом великого и ужасного.

Очень длинное вступление? Мне тоже так кажется, но я не могу не упомянуть еще одну книгу, которая еще больше сподвигла меня на этот перевод — да, это «Проклятый Юнайтед» Дэвида Писа, который так же был юбилейным двадцать пятым переводом и эта книга о пресловутом Брайане Клаффе настолько меня поразила, что через 3-4 следующих перевода вы обязательно прочитаете еще одну книгу этого автора, на этот раз о человеке, о котором я просто не мог бы не перевести книгу...

По уже сложившейся доброй традиции в первой и последней главе каждой из книг я оставляю ссылку на специальную страницу, на которой вы можете оказать посильную и добровольную помощь-благодарность автору перевода. Также можно подписаться на меня в сервисе boosty. Не стесняйтесь пользоваться такой возможностью — и вам не особо затратно, и мне — приятно.) Тем более, что на том же boosty я раз в месяц публикую epub версии книг для более удобного чтения!

Теперь, как обычно, описание книги и вперед:

«Однажды ты напишешь книгу об этом клубе. Или, более того, обо мне. Так что ты можешь знать, о чем я думаю, и приберечь это на потом, когда это никому не повредит».

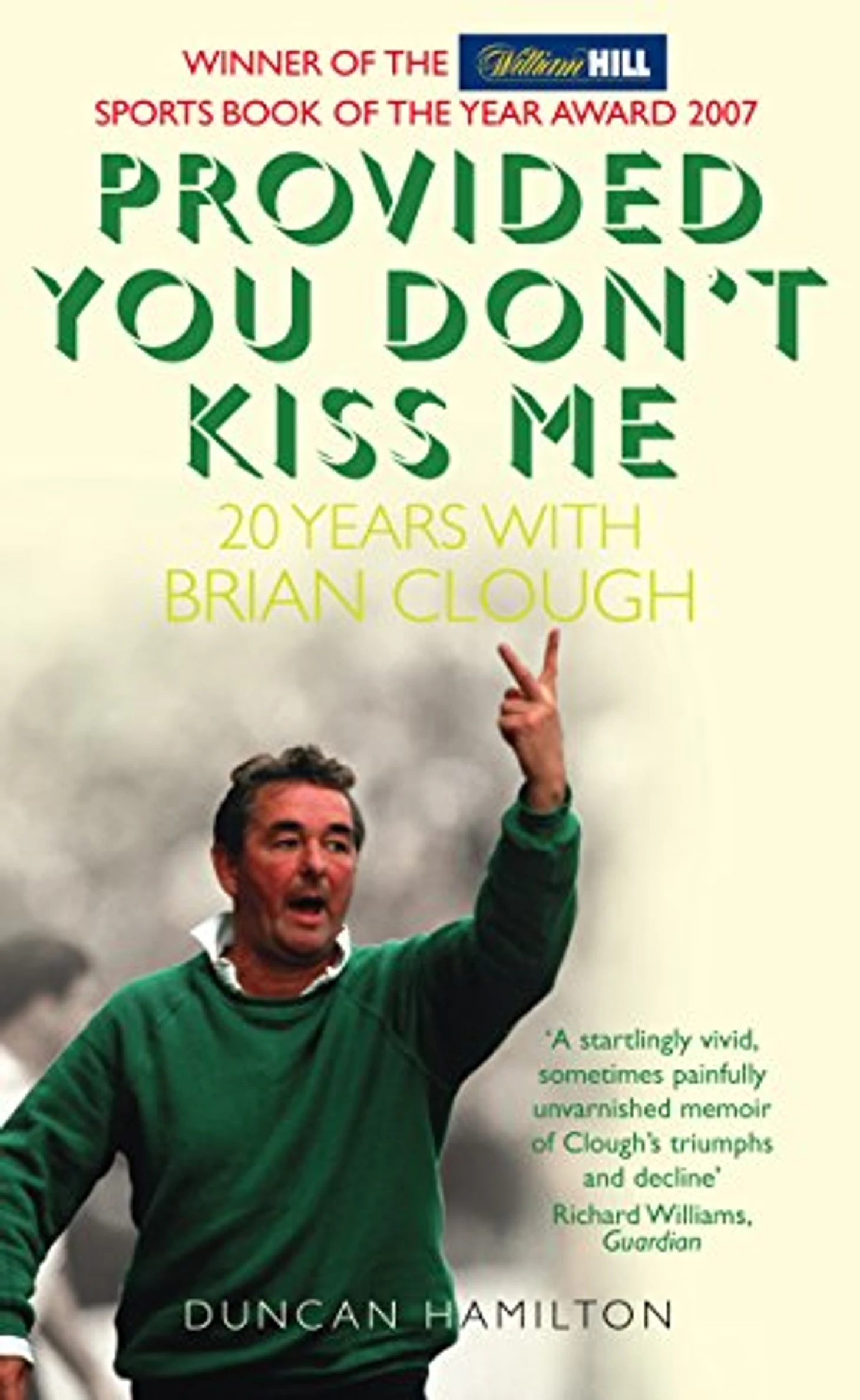

Двадцать лет Брайана Клафа на посту менеджера «Ноттингем Форест» были непредсказуемой смесью успеха, неудач, срывов и алкоголизма. Дункан Хэмилтон, будучи молодым журналистом, посвященным в империю Брайана Клафа, был там и видел все это. В этой поразительно интимной биографии — Лучшей книге 2007 года по версии William Hill Sports Book of the Year — Хэмилтон рисует яркий портрет одного из величайших футбольных менеджеров: от двойного триумфа «Ноттингем Форест» в Кубке чемпионов до мучительного разрыва отношений в клубе и падения Клафа в алкоголизм.

Грустный, радостный и личный рассказ Хэмилтона о жизни с Брайаном Клафом — это трогательная дань уважения гениальному человеку.

¡Читайте на здоровье!

***

Пролог: Если бы только футбол мог быть таким веселым...

Эпилог: Величайший менеджер всех времен... Даже если я сам так считаю

Хронология/Благодарности/Об авторе

***

ПРОЛОГ

Если бы только футбол мог быть таким веселым...

Лучший рассказ о том, каково это — быть футбольным репортером, написал Б. С. Джонсон, экспериментальный романист и поэт, который регулярно освещал матчи для газеты The Observer. Его роман «Несчастные» [The Unfortunates], опубликованный в конце 1960-х годов, — это «книга в коробке» Джонсона, пример модернистской литературы. Она состоит из двадцати семи несвязанных глав, которые, за исключением первой и последней, можно читать в любом порядке. Идея, утверждал Джонсон, заключалась в том, чтобы передать произвольную природу мысли.

Джонсон был мрачным человеком. «Несчастные» — это скорбная история безымянного рассказчика (на самом деле самого Джонсона), который прибывает на поезде в безымянный город (по совпадению, Ноттингем) для освещения футбольного матча. Он окунается в свое прошлое. Окружение — «Я знаю этот город» — пробуждает в нем богатые фрагменты памяти, которые поднимаются и омывают его, как волны. И вот, как бы невероятно это ни звучало, серым субботним днем он переходит от размышлений о футболе и футбольной литературе к размышлениям о жизни и смерти. В отличие от Билла Шенкли, он приходит к выводу, что жизнь важнее, чем футбол.

Футбольные разделы книги очень выразительны. Рассказчик Джонсона ведет репортаж о матче между «Сити» и «Юнайтед» — названия выбраны, надо полагать, потому, что они олицетворяют собой обобщенные названия футбольных клубов — и постепенно избавляется от заблуждений о бесплатном месте в ложе прессы. Джонсон несчастен и неумолим, и у него едкий язык.

Учитывая количество матчей, которые репортеру приходится просматривать в течение сезона — по моему опыту, от шестидесяти до ста — и количество слов, которые он должен написать о каждом из них, несложно стать, подобно герою Джонсона, настолько разочарованным в профессии, что цинизм проникает внутрь и застывает как цемент.

Для стороннего наблюдателя футбольные репортажи, как и многое из того, что происходит в офисах газет, излучают сильное свечение романтики и гламура, напоминая старые фильмы о прессе: суровый, жесткий парень в шляпе Богарт, с балансирующей на краю губ потухшей сигаретой из Deadline USA, или трудоголик Джек Хокинс, доводящий себя до изнеможения во Front Page Story. Это мир печатных машинок, очков и подтяжек, салунов и измученных мужчин во фраках, кричащих в черные мегафонные телефоны нахальным блондинкам-копировальщицам. Среди стука клавиш и витых лоз сигаретного дыма каждый день — это вихрь захватывающих, незабываемых событий.

И если б так и было. Правда, особенно в провинции, заключается в том, что газетные репортажи часто представляют собой рутинную, повторяющуюся работу: сезон за сезоном невыносимо безрадостные матчи, один настолько неотличим от другого, что становится невозможно — без изучения статистики команд и забитых мячей в Rothmans Football Yearbook [прим.пер.: Футбольный ежегодник] — отличить их друг от друга. Я пришел в журналистику специально ради бесплатного места. Я хотел смотреть спорт, не платя за эту привилегию, а написание спортивных статей казалось достойной альтернативой настоящей работе. Вскоре я начал понимать, что имел в виду Роберт Луис Стивенсон, когда писал, что лучше надеяться на путешествие, чем на пункт назначения.

Красивая игра может показаться уродливой и скучной, если смотреть на нее усталыми и измученными глазами. Хуже выглядит, когда в начале марта ты обнаруживаешь, что перерабатываешь фразы, уже испачканные чрезмерным использованием, которые ты изначально написал в августе или сентябре. Хуже того, через некоторое время ты научишься регулярно придумывать эмоциональную реакцию на то, к чему ты абсолютно ничего не чувствуешь. Именно это Джонсон так хорошо передает в «Несчастных»:

Всегда, в начале каждого матча, волнение, часто единственный момент волнения, что это может быть ОДИН матч, матч, в котором кто-то превзойдет рекорд Пейна в десять голов, в котором Хьюи Галлахер после того, как его опрокинули на землю, сидя кивнет в сторону игрока, в котором произойдет что-то необычное, что-то, что сделает его особенным, матч, который запомнят и будут говорить о нем в течение многих лет, до конца жизни. Один момент, один матч. Новое начало, не так ли? Но уже сейчас я подозреваю худшее... нужно быть готовым, как всегда, во всем, довольствоваться меньшим.

Даже беглый просмотр биографии Джонсона «Как пламенный слон» [Like A Fiery Elephant], написанной Джонатаном Коу, показывает человека, не только не согласного с жизнью, но и трагически испорченного ею. Его горькая неудовлетворенность, разочарование и, в конце концов, глубокое несчастье привели к самоубийству в 1973 году. Все это не обесценивает мнения Джонсона. Какими бы ни были его демоны, дротики, которые он бросал со страниц «Несчастных», всегда попадали рядом или прямо в цель. Он знал. Он был там и все чувствовал.

Когда Джонсон покупает футбольную газету, склонившись под тяжестью застоявшихся фраз, таких как «звездный состав нападающих» и «ударные бутсы», он говорит с облегчением: «Я не обязан писать подобную предварительно спекулятивную бессмысленную чушь. Только свою собственную чушь».

Получив цифру посещаемости на клочке бумаги, он сетует: «24 833 бедняги заплатили хорошие деньги, чтобы увидеть эту ерундовину, — и позже едко добавляет: — Даже ни одной чертовой цитаты из толпы... Запуганные тем, что видят подобную ерунду почти каждую неделю, как по мне».

Он жалуется на грязь в ложе прессы, которая «попадает на мои страницы», и на «тесное сиденье». Он язвительно отзывается о «тяжелой мафии» — так он называет репортеров популярных, но не слишком респектабельных таблоидов, которых клеймит как «хорошо оплачиваемых псевдолюдей... вооруженных до зубов (цветом и метафорой)».

Но самое главное, он передает монотонность еженедельных футбольных репортажей и их ритуальный язык — слова, изготовленные механическим, унылым способом, как будто рабочий на заводе с пустыми глазами делает заклепки. В одном предложении он подытожил то, что я часто чувствовал к концу сезона, а иногда и в его середине: «Да ну на фиг этот вонючий матч».

Джонсону повезло — он работал на полставки. Его футбольные репортажи дополняли серьезную работу по созданию романов и стихов. Хотя Джонсон жаловался на это — и на редакторов, которые, по его мнению, оскверняли его статьи грубым, чрезмерно усердным использованием синего карандаша — он продолжал писать о футболе, потому что в душе он был футбольным человеком. Каждую субботу он приезжал на стадион в надежде, что его больше не разочаруют.

Как хорошо я знал это чувство. В течение семнадцати лет я освещал футбол для двух внештатных агентств, одной национальной газеты и для Nottingham Evening Post. За исключением одного сезона, когда я освещал игру «Ноттс Каунти» (который из-за его менеджера Джимми Сиррела был похож на попадание в пятый круг Дантова ада [прим.пер.: Пятый круг ада по Данте Алигьери, как и пятый смертный грех, посвящен гневу и зовётся Рекой Стикс, которая на деле представляет из себя болото. Также этот круг называется просто Гневом. Его стражем и одновременно перевозчиком через эту самую реку Стикс является сын бога Ареса – Флегий]), я следил за «Ноттингем Форест».

Пару слов о Сирреле. Он был похож на садового гнома, которого немного потрепали. У него были пучеглазые глаза, а его нос был изогнутым и плоским, как будто кто-то утюгом приложился к его лицу. Он показался мне лишенным обаяния и несговорчивым до такой степени, что я едва мог вытянуть из него хоть слово. Однажды, умоляя рассказать историю, я прибегнул к самому слабому из всех аргументов: «Ну же, Джим, болельщики захотят узнать, что происходит». Сиррел, уроженец Глазго, ответил: «О, к хренам болельщиков».

Мой утренний телефонный звонок ему ранее имел один из двух вариантов развития событий.

— Доброе утро, Джим. Прекрасный денек.

— Если ты так думаешь, то так и пиши, — отвечал он.

Или,

— Доброе утро, Джим. Прекрасный денек.

— Да, но не в том случае, если ты мертв, не так ли?

С Сиррелом я также не мог протестировать сценарий «Что, если...». «Да, — отвечал он, — если бы у бабушки был член, она не была бы моей бабушкой».

Я не могу представить, чтобы какой-нибудь футбольный репортер физически задушил до смерти менеджера клуба, о котором он писал. Но было много случаев, когда я с удовольствием положил бы руки на шею Сиррела, сильно сжал и рискнул. Я мечтал сбежать через реку Трент. Именно там и был Брайан Клаф. Хотя Клаф был пугающим и упрямым, он мог дать тебе о чем написать — при условии, конечно, что он вообще был готов с тобой разговаривать. И после того одного сезона, когда я обозревал «Ноттс Каунти», мое желание исполнилось.

Я могу только догадываться о количестве матчей «Ноттингем Форест», которые я смотрел. По самым приблизительным подсчетам, их было, возможно, более тысячи на всех уровнях: первая команда и резерв, а иногда и молодежная команда, что означало известь со все еще влажной разметки боковой линии на моей лучшей (и обычно единственной) паре обуви, на поле в парке. Игры молодежки, которые обычно проводятся перед пресловутой собакой и несколькими пенсионерами, которым нечем заняться, стали миниатюрной выставкой особенностей Клафа. Непредсказуемость — это еще не все.

Часто я смотрел эти игры, стоя рядом с Клафом. Когда он кричал во всю громкость своих легких, это было похоже на то, что тебя прижимали к динамикам на концерте Iron Maiden. Я чувствовал, как вибрируют мои кости. Некоторые игроки молодежной команды соперника так трепетно боялись этой вулканического окрика и держались от него на таком расстоянии, что на той части поля, где стоял Клаф, можно было построить небольшой дом. Вся игра шла в центре поля. Если случалось худшее, и мяч выходил из игры, он имел привычку доставать его из кустов и бросать обратно с огромной силой, целясь мячом прямо в пах несчастному посланному на вбрасывание игроку. «Я целюсь в яйца, — сказал он мне с озорной ухмылкой. — Это держит их в тонусе».

С Клафом ты ничего не принимал как должное. Как шершень, он жалил людей без разбора. Впрочем, я не возражал; он не был Джимми Сиррелом. Я провел много бодрствующих часов своей жизни с Клафом в его кабинете, в машинах или автобусах, поездах или самолетах — так много, что если сложить их вместе, то они, несомненно, составят год или два. И я считаю, что мне очень повезло. В отличие от Б. С. Джонсона, я видел много запоминающихся матчей, матчей, которые на всю жизнь останутся со мной.

Августовским вечером в Барселоне, после ливня такой силы, что дождь, казалось, свисал с неба единым плоским полотном, я увидел, как щуплый Диего Марадона исполняет трюки жонглирования и фокусы в предсезонном товарищеском матче. Марадоне не хватало двух месяцев до своего двадцать четвертого дня рождения и трех лет до футбольного бессмертия — и дурной славы, — которую гарантировал ему чемпионат мира 1986 года.

Я и сейчас его вижу. Он отправляется в диагональный пятнадцатиметровый забег по «Ноу Камп», подбрасывая мяч носком бутсы, потому что тот отказывается катиться по залитой водой поверхности. Это похоже на одиночную игру в чеканку. Белый мяч блестит под прожекторами, как будто его тщательно отполировали. Трое защитников в красных футболках ныряют в подкаты и их без труда обыгрывают. Защитники с открытым ртом недоверчиво смотрят на то, что с ними происходит, а затем пускаются в бесплодную погоню, словно преследуя карманника на улице. Но уже слишком поздно. Марадона доходит до штрафной и, завершая свою работу с блеском, в последний раз поднимает мяч носком ноги и вколачивает его в сетку. Он поднимает левую руку в скромном приветствии. Это рука, которая забьет гол в ворота Питера Шилтона, рука, которая в конечном итоге будет держать Кубок мира.

По субботам в сентябре 1986 года я видел, как «Форест» разгромил сначала «Астон Виллу», а затем и «Челси». Эта пара результатов, 6:0 и 6:2, была прекрасно описана, поскольку на бумаге выглядела как обычный матч первого круга Мартины Навратиловой [прим.пер.: Чехословацкая и американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде (в парном разряде — действующая рекордсменка по продолжительности пребывания на первой строчке рейтинга)].

Я видел, как «Форест» отыгрывал отставание в два мяча в полуфинале Кубка чемпионов против «Кельна» на вспаханном поле. Грязь «Сити Граунд» прилипала к бутсам игроков, как клей, но Джон Робертсон, Гарри Бертлс и Тони Вудкок, казалось, бежали как по шелку. Матч закончился со счетом 3:3.

Год спустя, в 1980 году, майским вечером в Мадриде я увидел, как «Форест» выиграл Кубок чемпионов у «Гамбурга». Воздух был тяжелым, небо как стекло. Помню, как после этого я недолго держал одну из ручек серебряного кубка, протягивая к нему руку, как широкоглазый младенец тянется, чтобы потрогать цветную безделушку на рождественской елке.

Я был там, когда «Форест» играл дома с «Вест Хэмом» в конце сезона 1985/86 годов, и голландец по имени Джонни Метгод — один из игроков, которого я считал своим другом — ударил по мячу так сильно, что я подумал, что тот лопнет. Метгод исполнил штрафной удар справа от штрафной площадки, примерно в двадцати метрах от ворот. Мне показалось, что мяч пролетел по прямой восходящей линии белого света, прежде чем он воткнулся сетку ворот. Толпа, ошеломленная неверием, на мгновение замолчала, но затем начался шум, настолько громкий, что мог пробить барабанные перепонки.

И каждую субботу я видел мастерство Джона Робертсона, грацию Тревора Фрэнсиса и Мартина О'Нила, наблюдал, как Питер Шилтон отбивает удары, которые казались недосягаемыми для простых смертных.

Была и обратная сторона. Я слишком много времени проводил на автострадах. Я ел слишком много еды на вынос и бутербродов в пластиковой упаковке. Я стоял, сгорбившись, на парковках под проливным дождем и ждал, когда прыщавый игрок подкинет мне очередное клише. Я писал отчеты о матчах ранним холодным утром в середине недели, яростный свет офисных ламп жёг мне глаза, ночная чистка ковра пылесосом грохотала в ушах.

Несмотря на свои эксцентричные черты — а их было очень много — Клаф делал все это интересным и, по большей части, сто́ящим. Футбольный репортер в провинции находится в привилегированном, но порой почти невыносимом положении. Он находится в привилегированном положении, потому что представительство в местной газете — это золотой ключик, который открывает большинство дверей. Ты можешь построить непревзойденные отношения с менеджером и игроками, потому что каждый день с ними общаешься. Между вами возникает надуманная близость. У тебя так много общего с персонажами, о которых ты пишешь, что ты можешь практически полностью занять рынок цитат.

Конечно, за такой доступ приходится платить непомерно высокую цену. Близость к команде и любая эмоциональная привязанность к ней ужасно искажает грань между откровенным репортажем и размахиванием клубным шарфом. Слишком многие журналисты поддаются соблазну инсайдерской информации, которой их кормят, и начинают отождествлять себя со славой или несчастьем их команды. Футбольный мир вскоре разделился на «их и нас». Очень легко стать слишком заботливым или самоцензурируемым, так что критика либо заворачивается в вату, либо маскируется туманными, избитыми эвфемизмами. Контакты становятся друзьями, и человеческая природа берет верх. Ты же не хочешь потерять свое место за столом менеджера.

Репортер, даже полуприличный в своей работе, гарантированно соберет блокнот с информацией, которая была передана ему в строжайшем секрете. Он осведомлен о многом, что по разным причинам остается неизвестным. Менеджер знает, что репортер не нарушит его доверие: последствия были бы слишком тяжелыми. Репортеру нужно заполнить ежедневное место в газете, сдать еще один дедлайн или материал для последней [прим.пер.: Спортивной] полосы. Редактор в офисе, вероятно, не понимает, а если и понимает, то с пониманием относится к той шаткой игре на канате, которую ты выполняешь, и которая обязывает тебя найти баланс между дипломатией и полным раскрытием информации — то есть то, что выгодно и газете, и клубу.

Если ты кого-то огорчишь — а в моем случае легкая ссора случалась, как правило, не реже двух раз в месяц — золотой ключик выхватят у тебя из рук. Тебе закрывают доступ или убирают. Полный запрет наступал для меня, как Рождество, раз в году. Самый впечатляющий из них произошел после того, как я написал отчет с критикой субботнего матча лиги. Клаф расценил отчет как «мешок с дерьмом». После следующей игры, противостояния в Кубке УЕФА в среду вечером, которую «Форест» выиграл без особых усилий, Клаф послал запыхавшегося стажера в ложу прессы, чтобы позвать меня в раздевалку. Внутри Клаф налетел на меня как пуля. Выйдя из пара, который лился из душевых, он указал на стену. Он вырезал мой отчет о матче и прикрепил его туда. Заголовок гласил: МОРАЛЬНЫЙ ДУХ КРАСНЫХ ПАДАЕТ.

Глаза Клафа расширились, ноздри раздувались. Он наклонился прямо ко мне, его горячее дыхание коснулось моего лица. «Сегодня мне не нужна была долбаная мотивационная речь. Я просто показал им то дерьмо, которое ты написал. У меня есть для тебя сообщение. Возьми свою сраную портативную печатную машинку и засунь ее себе в задницу. Ты под запретом. Ты, черт тебя дери, навсегда забанен на этом стадионе. Нав-сука-гда».

Капитан, Иан Бойер, все еще запахнутый в полотенце, с жалостью посмотрел на меня и покачал головой. Вратарь Ханс ван Брёкелен, который в тот вечер не играл, молча прижал указательный палец к губам, чтобы отговорить меня от ответа. Я помню, как Гарри Бёртлс смотрел на свои босые ноги, а потом благоразумно отошел в сторону. Он бросил на меня такой поддерживающий взгляд вбок, который, как я понял, означал: «Просто выкарабкайся. Буря пройдет».

Однако она продолжалась еще полминуты, что для меня было равносильно часу. Голос Клафа становился все громче, и я подумал, что он может самопроизвольно сгореть. Я стоял в центре раздевалки, жалко хромой и смущенный, с ненужным блокнотом в руке. Я хотел, чтобы пар из душевых спустился, как туман, и скрыл меня. «Ты приходишь в этот клуб, и мы относимся к тебе как к другу, — гневался Клаф. — А ты, так тебя растак, оскорбляешь нас. Ты ни черта не знаешь об этой игре. К черту. Не стой там, просто вали к едрени фене!»

Я вышел — подавленный, злой, молчаливый, с чувством, будто меня утюгом ошпарили. Пока я шел почти четыре километра обратно в офис, я думал о его пулеметном использовании ругательных слов. В конце концов, это был человек, который однажды пытался отучить своих собственных болельщиков от сквернословия, установив на «Сити Граунд» табличку «Джентльмены, не ругайтесь, пожалуйста».

Два дня спустя, в пятницу в обеденный перерыв, когда я должен был собирать новости о команде, я сидел за своим столом и думал, есть ли в моем блокноте что-нибудь, что я мог бы превратить в читаемую историю для следующего вечернего выпуска. Зазвонил телефон.

«Где ты, шайтан?» — спросил Клаф. (Он использовал слово «шайтан» так же часто, как другие люди используют «пожалуйста» и «спасибо». «Это ласковый термин», — объяснял он, хотя не всегда использовал его именно так).

— Э-э, ты меня выгнал. Ты велел мне никогда не возвращаться на стадион, — сказал я и услышал в ответ вздох наигранного раздражения.

— Ни хрена себе! Ни хрена себе! Не будь таким тупым придурком. Тащи свою задницу сюда. Я ничего такого не имел ввиду. Это было сказано под влиянием момента. Было и прошло. Приходи, выпьем по стаканчику. У меня есть для тебя история. Бокальчик шампанского?

Я сделал паузу.

— Хорошо, — сказал я. — Только, чур, без поцелуев.

— Ты слишком уродлив для этого, — сказал он и положил трубку.

Он ждал меня у двери. «Вот тебе виски, — сказал он. — Спускайся, а я принесу шампанское».

Я пробыл там до позднего осеннего вечера и ушел безнадежно пьяным от виски Bell's. До шампанского мы так и не добрались. Мой блокнот был забит рассказами.

Конечно, ни один футбольный репортер не знает всего. Большая часть того, что он пишет, в значительной степени является интеллектуальными догадками, достойной попыткой понять происходящее на основе свидетельств — из первых рук или эмпирических — которые он собрал из различных источников. Клаф, будучи Клафом, придерживался другой точки зрения.

«Если ты будешь работать со мной, и мы будем строить отношения, я многое тебе расскажу», — сказал он в самом начале, что было откровенной неправдой. Он имел в виду, что мне будут говорить 90% того, что происходит в 85% времени — но это неплохая отдача.

Так началось необыкновенное путешествие с противоречивым, как китайская шкатулка, человеком — идиосинкразическим, эксцентричным, совершенно непредсказуемым от одного мгновения до другого, и непостижимо трудным для понимания. Я видел его в лучшие и худшие времена.

С одной стороны, Клаф был способен быть непростительно грубым, неоправданно жестоким, ужасающе напыщенным и высокомерным, и настолько неуклюжим, что мне хотелось уронить что-нибудь большое и тяжелое на его большую голову. С другой стороны, он мог быть необычайно щедрым, мягким и теплым, до смешного добрым и преданным тому, кто, по его мнению, этого заслуживал, и он часто делал все, чтобы никому не досаждать. Кен Смейлс, секретарь «Форест», сказал, что Клаф может быть похож на овцу в волчьей шкуре или на волка в овечьей шкуре, но «в основном он был просто самим собой», описание, которое идеально отражало мою проблему за минуту или две до наших ежедневных встреч: каким на этот раз будет Брайан Клаф?

Цветы присылались так же регулярно, как и поздравительные открытки. Друзья обнаруживали анонимно оплаченные долги за азартные игры, задолженности по ипотеке и счета. Даже незнакомые люди, если он узнает об их бедственном положении и сочтет его несправедливым, могут обнаружить, что им помогли в их затруднительном финансовом положении. Он делал это тихо и при строгом понимании того, что никакой огласки не будет.

Я заикался, порой сильно. Однажды утром, чтобы задать вопрос, мне потребовалось больше времени, чем обычно. «Молодой человек, — сказал он нетерпеливо, — вы заикаетесь со мной, или со всеми?». Я сказал ему смело, без колебаний в голосе, что он не должен чувствовать себя привилегированным, потому что я заикаюсь перед всеми и каждым. «Как это лечится?» — спросил он. Я сказал, что никак; однажды заикающийся — почти всегда заикающийся. Он продолжал: «Когда вы больше всего заикаетесь?» Я сказал, что разговаривать по телефону всегда сложно, потому что ты не можешь использовать в своих интересах естественные паузы, которыми сопровождается очный разговор. «Я буду звонить вам каждый день в течение двух недель, — сказал он. — Мы разберемся с этим». Он почти сдержал свое слово. Мое заикание не исчезло, но постепенно стало менее сильным.

Когда он был в худшем состоянии, и особенно когда выпивка подсвечивала темную сторону его личности, обозревать «Форест» было все равно, что получать приказы под дулом пистолета. Тем не менее, я следовал за Клафом с растущим изумлением, которое, должно быть, испытывал Босуэлл, гуляя с Джонсоном по Западным островам. То, что Босуэлл сказал о Джонсоне, в точности подходит и к Клафу: у него было «огромное стремление преуспеть», «ревнивая независимость духа и стремительность нрава». Не очень много, но было.

Оглядываясь назад и рассматривая увиденное в контексте, можно сказать, что восемнадцать лет пребывания Клафа на «Сити Граунд» были периодом безумия, который сменялся чудесными всплесками здравомыслия. Я не знаю, как я пережил это, не став (а) алкоголиком или (б) не оказавшись в какой-то момент в камере с мягкими стенами.

С тех пор как телеканал Sky TV с блеском и полировкой заново изобрел футбол, у каждого есть команда, за которую нужно болеть, цвета, которые нужно носить, результат, который нужно искать субботним вечером или воскресным днем. Все вдруг стали экспертами: от стратегии 4-4-2 и системы с последним защитником до стандартных положений и диагональных забегов из опорной зоны. Так было не всегда. Учитывая сегодняшнюю одержимость футболом и то, как он укоренился в социальной и культурной жизни, бывает трудно представить, какой была игра до того, как конвульсии 1990-х годов превратили ее в дизайнерский вид спорта.

В 1970-е годы, когда хулиганство прошлось по футболу как страшный шрам, эта игра не только не соответствовала моде. Большинство из тех, кто никогда не проходил через турникеты, считали футбол слабо отталкивающим, как кислый запах. Я знал многих людей, которые искренне верили, что сцена перед типичным субботним матчем напоминает меланхоличную картину Лоури «Иду на матч»: мрачные, худые болельщики в лондонках и шарфах, согнувшиеся от пронизывающего ветра, и горизонт вокруг каждого стадиона, затянутый дымом из заводских труб. Футбол для них был грубым, доисторическим развлечением, напоминающим о далеком прошлом, в котором были смазка для обуви, дешевая растирка и сапоги со стальными чашками. Даже к 1980-м годам, когда последствия трагедий на «Эйзеле», в Брэдфорде и на «Хиллсборо» были осознаны и футбол начал смотреть на себя по-новому, все еще было трудно собрать воедино убедительные аргументы в пользу его будущего здравия.

В каждом десятилетии Клаф значительно продвигал футбол благодаря силе своей личности, как персонаж, мгновенно узнаваемый теми, кто обычно не следит за игрой. Он был гостем на программе у Паркинсона. Майк Ярвуд [прим.пер.: Английский импрессионист, комик и актер. Он был одним из самых популярных британских артистов эстрады, регулярно появлявшимся на телевидении с 1960-х по 1980-е годы] изображал его с указующим перстом и фразой «А теперь, молодой человек, послушайте меня», что Клаф нашел чрезвычайно лестным. «Настоящая слава — это когда газеты пишут твое имя правильно в "Карачи", а обычная слава — это когда тебя делает Ярвуд, — сказал он мне однажды. — Ярвуд оказал мне услугу. Он сделал меня популярным. Он продвигал мое дело».

Клаф был настолько искусен в саморекламе, что я чувствовал, что ему не нужно, чтобы кто-то бил в барабан от его имени. Телевидение и газеты обожали его, потому что редко приходилось заглядывать между строк его речей, чтобы найти скрытый смысл (хотя мотив часто был невероятно запутанным). Каждое предложение было четким и острым, как копье. Он не полагался на уточняющие термины, такие как «возможно», «вероятно» или «может быть». Он не растворялся в банальности. Он ненавидел тявкающую вежливость и не возражал против того, чтобы его изображали недовольно рыкающим.

Спортивный подзаголовок на последней полосе, ориентированный в первую очередь на популярную аудиторию, обязательно имеет ограниченный охват. Мои собственные произведения, по понятным причинам, как правило, были вариациями на одну тему: Мнения Клафа. Он продавал тираж. Я садился за клавиатуру и писал: «Брайан Клаф сегодня...», а затем переходил к сути истории.

Каждый день на обороте газеты Nottingham Evening Post Клаф «требовал» или «настаивал» или «нападал» или «призывал» или (реже) «обращался с просьбой» или «посылал сообщение» кому-то или чему-то. Цитаты, оправдывающие первый абзац, начали перетекать из третьего. Остальное было так же просто, как соединить точки в детской книжке-головоломке. Основной принцип заключался в том, чтобы его имя появилось во вступлении, потому что, как говорят в Голливуде, главного героя всегда снимают крупным планом.

Хорошие цитаты — это бриллианты популярной журналистики, а Клаф представлял собой самый богатый и глубокий пласт. Он был неисчерпаемой копилкой односложных фраз. Он гордился тем, что был агитатором и беспричинно провокатором. Его не волновало — по крайней мере, не очень сильно — то, как его воспринимают, нравится ли он кому-то или нет, или как его мнение будет играть политическую роль, за исключением, естественно, тех случаев, когда это соответствовало его собственным планам. Это означало, что враги собирались в батальоны, что Клаф признавал с оптимизмом.

«Эта кучка шайтанов из Футбольной ассоциации — которые ничего не знают — хочет, чтобы я заткнулся», — сказал он из-за своего захламленного стола, показывая мне письмо с тисненой эмблемой ФА. ФА сделала ему замечание за комментарий, в котором он сказал, что хотел бы «пнуть» одного из своих игроков. «Давай мы с тобой напишем статью и скажем им, чтобы они отвалили — самым приятнейшим образом. Ты подберешь нужные слова... Придумай все для меня». Он доверял тебе выполнять свою работу так же, как он доверял игроку в субботний день. Если ты не справлялся... что ж, за этим следовала взбучка.

Истории о его эпическом пьянстве, ярости, подобной вилообразной молнии, и «пьянках» драпируются, как черный плащ, через печальные последние акты его карьеры. Но жизнь человека нужно увидеть во всей полноте, чтобы ее оценить. О нем нельзя судить по последнему мерцанию свечи. Хорошие годы были для Клафа чистой наживой, наполненной трофеями и уважением, и не только потому, что его имя значилось в книге рекордов как дважды выигравшего чемпионат Англии и Кубок чемпионов. Его наследие не ограничивалось завоеванием трофеев.

Когда Клаф стал менеджером «Хартлпула» в 1965 году, в возрасте всего тридцати лет, его современники были в основном обычными людьми с идеологией 1940-х или 1950-х годов. Большинство из них были среднего возраста или приближались к нему и придерживались строгого, регламентированного подхода к футболу. Клаф был иконоборцем. Очень рано он осознал ценность рекламы и понял, как заставить ее работать на него. Он обладал самым громким голосом, притягательной силой ярмарочного балаганщика и пониманием того, как функционирует механика СМИ. Он знал, как использовать это в своих интересах.

Будучи игроком «Мидлсбро», Клаф намеренно слил информацию о своем недовольстве отношением к нему со стороны клуба, чтобы получить преимущество в борьбе либо за трансфер, либо за повышение зарплаты. В конце концов его продали. В качестве менеджера, вместе с Питером Тейлором, у него хватило ума понять, что два человека, индивидуально совместимых, но с противоположными талантами, могут выполнять работу менеджера лучше, чем один. Он был пионером идеи короткого перерыва в середине сезона для команды и проявил себя новатором в обращении с игроками и в подходе к тренерской работе.

Клафу еще и везло. Его приход в менеджмент пришелся на то время, когда телевидение начало принимать футбол более решительно, в основном благодаря победе сборной Англии на чемпионате мира по футболу в 1966 году. В конечном итоге он стал олицетворением периода, когда менеджеры стали доминировать в заголовках газет не меньше, если не больше, чем игроки, и он был одной из главных причин, почему культ менеджера развивался именно так. Клаф добился того, что именно он — а не игроки и уж тем более не председатель совета директоров, который финансировал его — был той осью, вокруг которой всегда вращался клуб. Открытое несогласие с кем-то или чем-то, или просто уход от темы, выдвинули его на центральный план. Стратегия кричать о своем презрении и поднимать пыль при любой возможности ради этого оказалась выгодной. Клаф вскоре стал важнее тех игроков, которыми он руководил, а затем и важнее самого клуба. Статус был для него всем, потому что тот сопровождался властью.

Как менеджер, Клаф пользовался преимуществом относительной молодости, что помогло ему в конце 1960-х и начале 1970-х годов сделать менеджмент гламурным и придать ему почти киношный блеск. Когда в 1969 году он обеспечил «Дерби» выход в Первый дивизион, ему было тридцать четыре года. По сравнению с ним его современники были древними. Джо Мерсеру («Манчестер Сити») было пятьдесят пять. Биллу Шенкли («Ливерпуль») было пятьдесят четыре, а Берти Ми («Арсенал») и Джо Харви («Ньюкасл») — пятьдесят один. Биллу Николсону («Тоттенхэм») и Харри Каттерику («Эвертон») было по пятьдесят. Дону Реви было сорок два года, но он выглядел на десять лет старше; возможно, из-за давления, связанное с управлением «Лидсом». Когда восемь лет спустя Клаф вывел «Форест» в Первый дивизион, все эти менеджеры, кроме одного (Реви), уже ушли на пенсию.

Клаф не просто представлял начало нового поколения, он сформировал его. В начале 1980-х годов, после двух побед «Форест» в Кубке чемпионов, мне казалось, что низшие дивизионы заполонили клоны Клафа. Я встретил одного, который пришел на «Сити Граунд» в манере паломника, поклоняющегося святыне. Он выглядел человеком с очень серьезной бессонницей, исхудалый, со впалыми глазами и лицом цвета шпаклевки. Когда я слушал, как он говорит о дисциплине, как будто большой палки достаточно, чтобы гарантировать дрожащее послушание, я понял, как сильно он хотел быть Клафом, но также было ясно, что он совершенно не ценит навыки общения с людьми человека, которого он почитал. Возможно, неосознанно, он начал подражать некоторым жестам Клафа, а интонации его голоса и некоторые выражения проникли в его словарный запас. Я вспомнил старую фразу об одном Шекспире и многих Гамлетах.

Клаф делал некоторые вещи ужасно неправильно. Его опасения, что прямой эфир скоро убьет футбол, были быстро опровергнуты. Его критика сменявших друг друга главных тренеров сборной Англии проистекала из гнойных ран, которые нанесла ему Футбольная ассоциация. Он считал, что никто не сможет лучше справиться со сборной Англии, чем лицо, которое он видел каждое утро в зеркале для бритья. Его критика игроков и других менеджеров часто была несправедливой.

Но еще одна его особенность, и главная причина для восхищения этим человеком, заключалась в его освежающей философии о том, как следует подходить к игре. Стиль имел значение, и Клаф относился к категории эстетствующих эстетов. Ему было недостаточно просто побеждать — он хотел побеждать, играя в красивый футбол. Он хотел, чтобы мяч передавался элегантно, словно на ниточке, от игрока к игроку, предпочитая творческую интуицию грубой силе. Он требовал как стиля, так и дисциплины.

По мнению Клафа, команды, играющие длинными забросами, были «рогатыми дьяволами». Он сказал мне: «Любой идиот может научить группу игроков отбивать мяч как можно сильнее и выше, а затем галопом скакать за ним. Дайте мне время, и я смогу обучить этому обезьяну и отдать ее в цирк. Какое удовольствие кто-то получает, наблюдая за такой командой? С таким же успехом можно пойти посмотреть на самолеты в Хитроу — потому что вы будете все время смотреть на небо, а потом пойдете домой с затекшей шеей». Когда он говорил так, его глаза становились жесткими, а кожа вокруг рта стягивалась в рычание. Он делал джебы правой рукой, как южанин во время спарринга в зале.

Футбол, идеалистически утверждал Клаф, простая игра. Он расстилал на полу раздевалки полотенце и клал в его центр мяч, стремясь к тому, чтобы его мысленный символ закрепился в сознании игрока. «Этот мяч — твой лучший друг, — говорил он. — Люби его, ласкай его». Он проповедовал простоту футбола со страстью телевизионного евангелиста. Игра, по его словам, «самая простое дело на Божьей земле — красивая трава, мяч, определенное место, где можно играть».

Клаф считал, что всё в жизни слишком сложно, и что большинство тренеров виновны в том, что слишком усложняют футбол, как будто это «что-то вроде ядерной физики и Эйнштейн написал об этом книгу». Болезненное выражение появлялось на его лице всякий раз, когда он слышал, как тренеры говорят о «системах», или видел меловые линии, нацарапанные на доске. Он с отвращением смотрел на «мужчин из настольного футбола, которых толкают по войлочному полю». «Возьми мяч, — сказал он. — Отдай его своему партнеру или попытайся обыграть кого-нибудь. Забей гол. Сделай так, чтобы люди, наблюдающие за тобой, почувствовали, что в том, что ты сделал, есть какое-то мастерство, какая-то способность».

Ближе к концу сезона, который должен был стать предпоследним в 1992 году, я возвращался с ним с тренировочной площадки. Мы говорили о футболе как о развлечении. «Знаешь, почему так много людей часами стоят в очереди, чтобы посмотреть на Мону Лизу? — спросил он, уже готовый выдать свой собственный ответ. — Потому что это привлекательное произведение». Оно движет ими. То же самое они чувствуют по отношению к красивой женщине, например, Мэрилин Монро. То же самое они чувствуют по отношению к статуе или зданию. Они даже чувствуют то же самое при восходе солнца. Если мы, как футбольная команда, будем хотя бы наполовину так же красивы, как Мона, Мэрилин или восход солнца, тогда мы сможем найти одного или двух человек, готовых приходить к нам каждую субботу — даже если будет идти дождь».

Ни одна команда, считал Клаф, не может претендовать на аскетическое превосходство, если через нее проходит полоса недисциплинированности или склонности бесцеремонно нарушать правила. Именно поэтому, по его словам, он так «ненавидел» «Лидс» Реви.

В пятницу у него была привычка выписывать состав команды под аккомпанемент пластинки Фрэнка Синатры. «Граммофон» (он никогда не называл его «проигрывателем» или «магнитофоном») стоял на низком книжном шкафу со стеклянным фасадом в его кабинете. На стене висел рисунок Синатры. Иногда он долго искал свои очки для чтения, прежде чем начать кропотливый процесс записи каждого имени большими печатными буквами.

«Знаешь, — сказал он однажды, вручая мне состав команды на игру, — я бы хотел, чтобы все мы играли в футбол так, как поет Фрэнк Синатра... все богатство звука, и каждое слово идеально. Как бы это было великолепно!» Его лицо сияло как огонь, и он начал петь вместе с Синатрой, всегда на пару слов опережая его, как будто ему нужно было доказать, что он знает текст песни. «Ты там... под моей кожей...» Он поднялся со стула, все еще напевая, и начал притворяться, что танцует со своей женой. Когда песня закончилась, он смеялся до тех пор, пока слезы не побежали по его щекам. Он упал обратно в кресло, раскинув руки и ноги.

Улыбка выглядела так, словно навсегда могла остаться на его лице. «О, это было хорошо, — сказал он. — Я балдею, если бы только футбол мог быть таким же веселым...».

***

Если хотите поддержать проект донатом — это можно сделать в секции комментариев!

Приглашаю вас в свой телеграм-канал, где только переводы книг о футболе и спорте.