Специфика судейства. Часть седьмая

Первая часть: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/2834470.html

Вторая часть: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/2837491.html

Третья часть: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/singlelady/2840386.htm

Четвёртая часть: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/2843025.html

Пятая часть: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/2845842.html

Шестая часть: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/2848645.html

В предыдущих частях были рассмотрены примеры, доказывающие, что судейство технических аспектов является сложным и неоднозначным. Каждая ошибка, либо какое-нибудь решение по неоднозначному случаю для разных спортсменов может сильно повлиять на разницу между ними в баллах. Я рассматривал только прыжки, хотя помимо этого есть ещё и вращения, и дорожки. Пусть даже там неопределённостей и меньше, да и сами элементы дешевле - это вносит свою лепту в общий котёл.

А что касается ГОЕ и компонентов? Их вклад в итоговую оценку очень велик. Обращаясь к ГОЕ, мы можем увидеть достаточно много критериев, которые являются субъективными и определяться могут неоднозначно. Так, высота и пролётность прыжка не имеют чётко прописанного эталона, с которыми их нужно сравнивать. Вписанность элемента в музыку и лёгкость исполнения - ещё более сложные критерии для безусловной оценки. А компоненты? Это же настоящий простор для манипуляций! Очень сложно обосновать относительно небольшую разницу в интерпретации в пользу того или иного спортсмена. Если речь, допустим, идёт о двух топах, каждый из которых хорош. Так кому же отдать преимущество? Но всегда кто-то получает больше, а кто-то - меньше. Также стоит учесть тот фактор, что оценки судьи вынуждены ставить очень быстро. Как отследить, пользовались ли они вообще предписанными критериями, или же ставили оценки, исходя из личного восприятия? На мой взгляд, неоднозначность и сложность определения компонентов и ГОЕ позволяет во многих случаях подвести какое-то вразумительное объяснение хоть под оценку "+1", хоть - под "+3", выставленные наобум.

В целом получается, что одно и то же выступление можно оценить совершенно по-разному. И разница между крайними значениями может быть очень большой. Намного больше, чем между разными спортсменами на соревнованиях. Всё это создаёт некоторое впечатление, что любого спортсмена можно поставить куда угодно, независимо от проката. Но ограничения разбросу оценок, на самом деле, конечно же есть. Оценки ставятся несколькими судьями, берётся среднее значение. Каждый из пяти компонентов оценивается близко друг к другу, без сильных перекосов. Есть понимание судей, чего ждать от лидеров, которые борются за медали. В то же время самих лидеров одновременно не так уж много, а для тех, кто за медали не борется, неточность судейства играет несколько меньшую роль. У всех топов, как правило, максимальные уровни непрыжковых - разница в баллах редко бывает большой. Поэтому на практике можно заметить, что в целом успешные выступления одного и того же спортсмена по ходу сезона имеют достаточно близкие оценки. И если один спортсмен явно сильнее другого, то он будет выше, если не допустит большое количество ошибок. Поэтому все понимают и давно говорят, что для победы необходимо быть сильнее на две головы. Это правда, потому что таким образом можно побеждать надёжно и не зависеть от решения судей.

Но с другой стороны выходит так, что быть сильнее, но ненамного – уже может оказаться недостаточно. Ультра-си дали девушкам возможность наращивать сложность и уходить в отрыв от соперниц. Но всему есть некоторый разумный предел. Так, Александра Трусова в прошлом сезоне, отставая от Щербаковой и Косторной в некоторых аспектах, была вынуждена нарастить сложность до совсем невероятной планки – иначе невозможно было обеспечить то самое «преимущество на две головы». Успехов это ей не принесло. На мой взгляд, есть некоторый ужас в осознании того, что все усилия, весь ежедневный труд в течение многих месяцев и лет, весь результат в виде чистого проката сложнейших программ на Чемпионате Мира для двух топовых фигуристок может, в конечном итоге, как бы уравновесить чашу весов… А решающий перевес, означающий победу и титул, будет получен в результате человеческого фактора. Когда обе стороны достойны победы, всегда велик фактор случайности: один гол в хоккее во втором овертайме при счёте 3-3 в серии; одна партия в снукере и решающая атака со случайного шара при отыгрыше; 0,001 доля секунды в бобслее – это норма. Но особенностью фигурного катания является тот факт, что после проката судьбу спортсмена решают внешние силы, от него вообще не зависящие, и результат здесь может склониться в любую сторону - в отличие от секунд и голов, однозначно указывающих на счастливчика. В фигурном катании быть сильнее, ненамного, но сильнее – может оказаться недостаточно! На мой взгляд, осознавать такое опасно для фигуристов, так как может плохо сказаться на мотивации. Здесь единственно верный настрой может быть таков: стремиться показать свой максимум и полностью реализовать свой талант, идти своим путём к постоянному совершенству... А уж какие будут результаты - видно будет. Целью должны быть не они, а хорошие прокаты. Некоторые случайности могут помешать взять некоторые отдельные медали, но если спортсмен действительно силён, то без медалей и титулов он, так или иначе, всё равно не останется. А значит карьера будет успешной.

Но как же насчёт болельщиков?

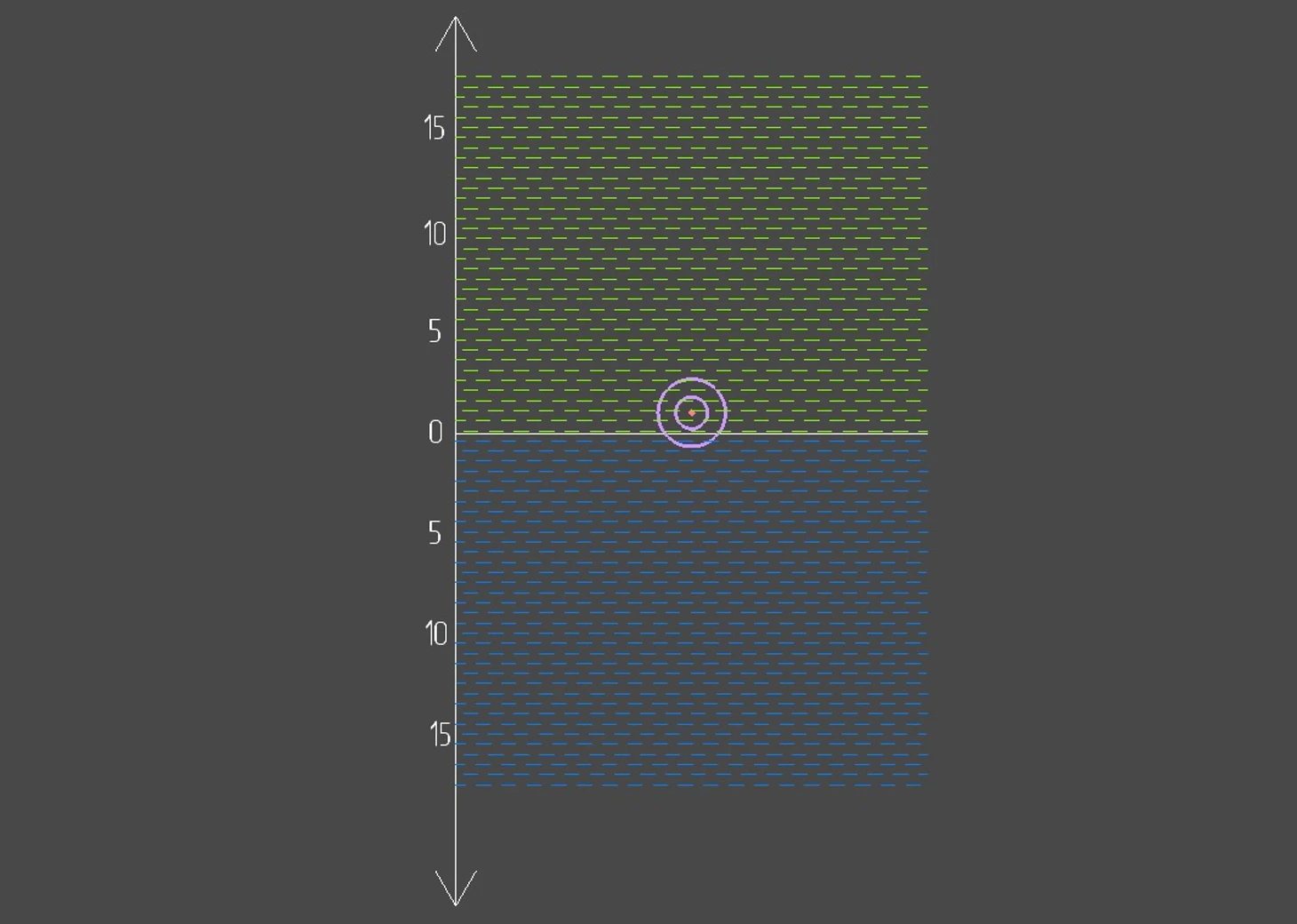

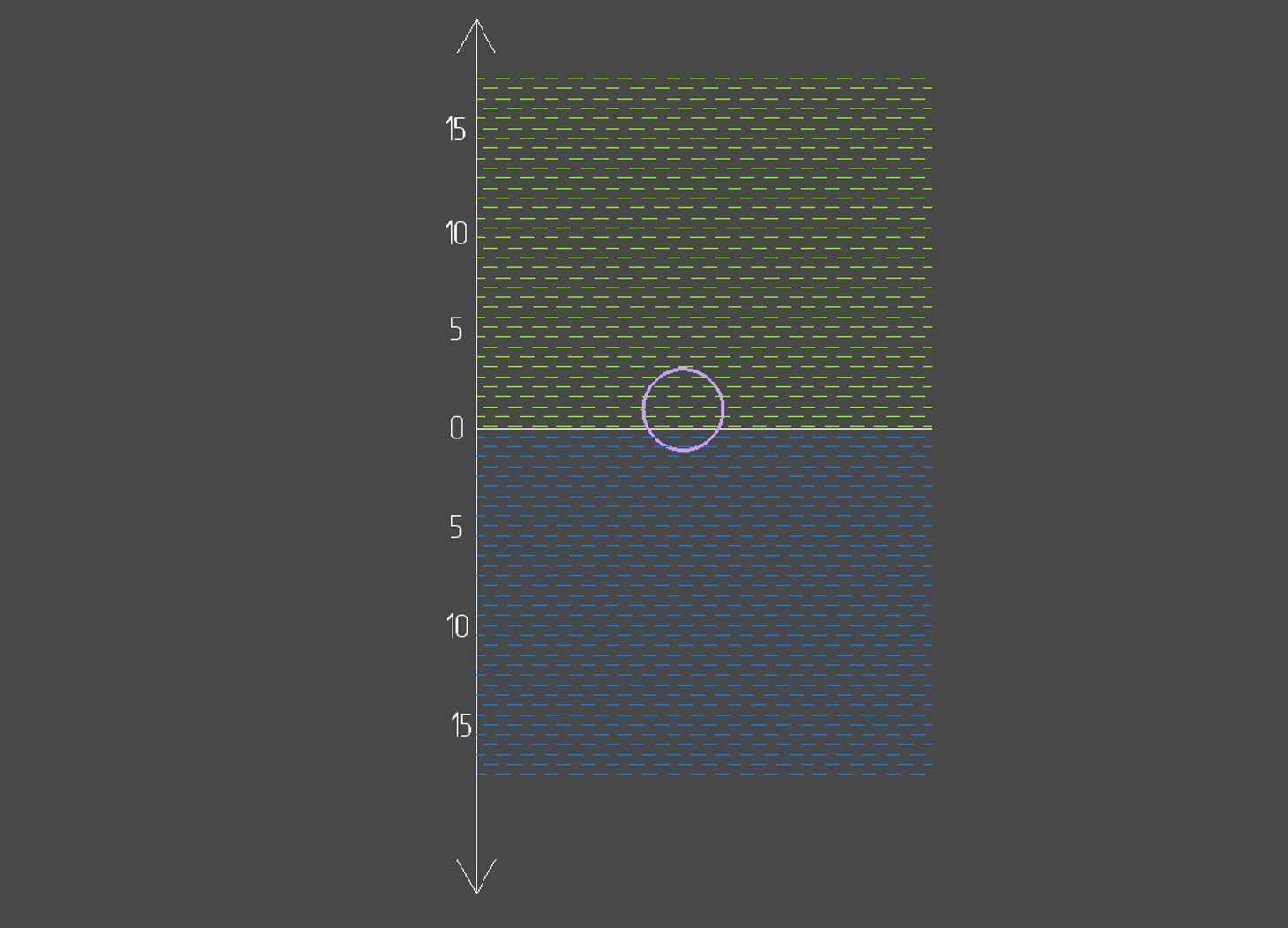

Стандартный (самый распространённый) подход к восприятию судейства в фигурном катании заключается в том, что несовершенство правил и неточность судейства мешают установлению некой истины. И надо всеми силами стремиться к тому, чтобы отклонений от этой самой истины было как можно меньше. Схематично это можно проиллюстрировать так:

Здесь граница между двумя областями означает одинаковое число баллов между двумя фигуристками. А чем дальше от границы на территорию одной или же другой (синюю или зелёную штриховку) - тем с большим перевесом в баллах эта фигуристка побеждает.

По вертикальной оси обозначен перевес в баллах.

В данном примере точка в центре кругов - и есть истинное положение дел. Когда каждую оценку можно объяснить наиболее весомо, чем любую другую возможную. То есть победа фигуристки А с перевесом, ну скажем, в 1,25 балла - наиболее справедливое из всех возможных решений.

Малый круг вокруг точки А - такое множество значений, когда отклонение от истины не искажает итоговый результат, да ещё и погрешности оценки не так важны, чтобы переживать из-за них. То есть победа фигуристки А с перевесом в 2,14 или, скажем, 0,23 балла уже не так верно присуждена, как победа с перевесом в 1,25... Но, главное, что победила та, кто и должна была победить по прокатам, и явных грубых ошибок со стороны судей, типа лишних "галок" тоже нет.

Большой круг вокруг точки А, а точнее, множество значений между большим и малым кругом - это такие возможные значения, которые уже искажают истину какими-то явными грубыми судейскими ошибками. И при этом итоговый результат может быть как сохранён справедливым, так и искажён.

Самое интересное в этом подходе, что та самая истинная точка А у каждого своя. Поэтому идут постоянные споры о результатах, постоянные поиски теорий заговоров, и обвинений в "грибах". Это - прекрасная почва для ведения информационной войны.

Информационная война всегда ведётся в пользу одних фигуристок и против других. Ведётся теми, кто является лицами крайне заинтересованными - т. е. фанатами/хейтерами. Возвысить свою любимую фигуристку, или выставить в дурном свете нелюбимую - вот в чём цель. При этом "нелюбимой" всегда оказывается та, кто мешает побеждать кумиру. Если бы она просто не нравилась, то отношение было бы более ровным и до ненависти бы, конечно, не доходило.

Как итог информационной войны мы видим разнообразные разборы в блогах, которые служат вышеупомянутым целям. Иногда в этих блогах пишется откровенная чушь. Чушь, написанная с целью впечатлить тех, кто ничего не понимает в правилах и не может эту чушь распознать. Создаётся иллюзия того, что раз человек так уверенно пишет, то чушь он писать не может. Выглядит это примерно вот так:

Кто-то захотел показать, что судьи ошиблись и пропустили "галочный" недокрут на трикселе Косторной с ЧЕ. И вот была создана некая гифка, где нарисованы некие стрелочки, подписаны надписи... Но стоит чуть приглядеться, как становятся видны некоторые любопытные моменты.

В частности, кадр, отмеченный как приземление, выбран неверно:

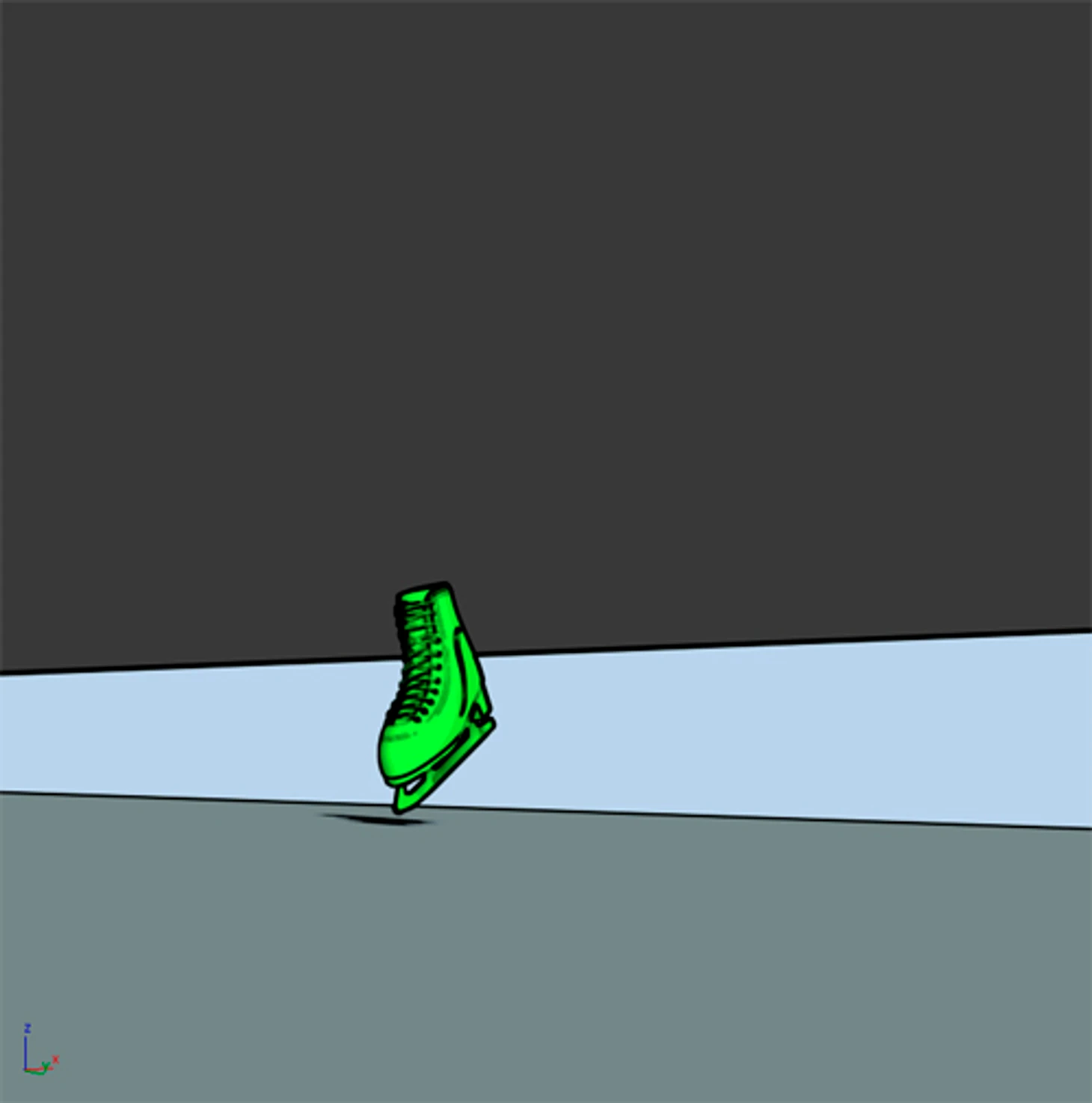

Конёк в этом кадре вряд ли вообще касается льда, но, как минимум, опоры здесь нет. Выглядит это примерно так:

Однако находятся те, кто считают, что нет никакой разницы между случаями, когда:

1 - фигуристка едва задела лёд кончиком конька, не опираясь на него;

2 - фигуристка воткнулась на лёд зубцом (так, что снег полетел);

3 - фигуристка приземлилась полным лезвием.

Тот факт, что ни один нормальный тех. контроллер, как показывает практика, ни на одном нормальном соревновании не будет ТАК судить о докруте - не волнует. Это же "супер-эксперты", которые изучили правила, и теперь считают себя вправе судить о "грибах" других.

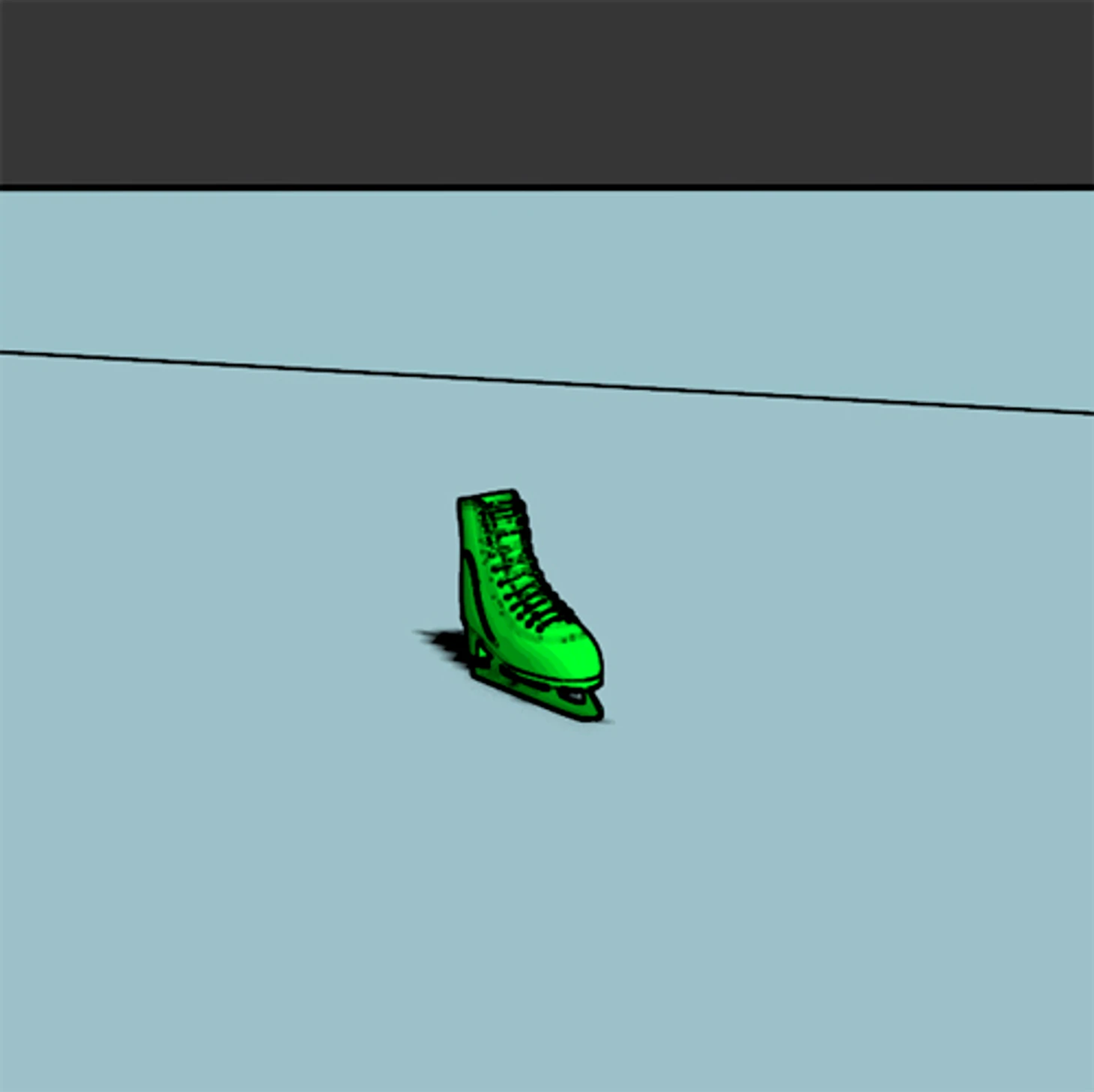

К следующему кадру - настоящему приземлению, по причине отсутствия опоры на лёд в кадре предыдущем, положение конька успевает сильно измениться:

Здесь уже конёк расположен так:

Но... красные стрелочки отвлекают внимание, описано всё это в уверенной манере - и неискушённому зрителю вряд ли придёт в голову подвергать такое сомнению. А значит, можно внушить такому зрителю, что в ФК существуют теории заговоров, и вот тянут тут искусственно, понимаете ли, конкретную фигуристку.

Остаётся только задаться вопросом - специально ли это делается ради дезинформации, при том, что автор понимает, что пишет ерунду; или же это сделано было непреднамеренно, а автор сам верит в то, о чём пишет?

Но чаще дезинформации встречается такой разбор тех или иных судейских ошибок, по существу к которому придраться очень трудно. Потому что написано всё по делу. Но в подавляющем большинстве случаев такие разборы пишутся не с целью разобраться, а с целью переиначить результаты и в очередной раз заявить о "блате" и "грибах", выставив победу чемпионки незаслуженной. Всегда есть приёмы, которые можно с успехом использовать в свою пользу для ведения информационной войны.

Один из таких приёмов заключается в том, чтобы все спорные неоднозначные случаи в судействе выставить однобоко - выделив все выгодные аргументы в пользу нужного для себя результата и проигнорировав все аргументы в пользу другого.

Ещё вариант: для проката двух фигуристок, получивших близкие баллы, описываются все недостатки одной, игнорируя достоинства, и все достоинства другой, игнорируя недостатки. В результате чего складывается впечатление, что слабая фигуристка на чуть-чуть опередила сильную в результате беспредельно некомпетентного судейства.

А когда рассматриваются (даже грамотно) некоторые отдельные аспекты, которые выхватывают из общей картины только одну деталь, следует вывод, что вот за эту деталь оценка неверна, и из этого следует, что вот именно из-за этого случая общий итог соревнований получился несправедливым. Однако этот подход неверен. Здесь всё, кроме рассмотренной, допустим, явной судейской ошибки (типа недокрута на 4Ф у Щербаковой на ЧЕ) предлагается считать за истину. Реально же, чтобы найти истину, надо разбирать не только явную судейскую ошибку и соответственно корректировать результат. Надо разбирать каждый элемент каждой из двух фигуристок и обосновывать, согласно правилам, где кому что недодали, а где поставили лишнего. Даже небольшая разница в ГОЕ, аккумулированная с нескольких элементов, может дать в сумме разницу, сравнимую с ошибочной "галкой". А ведь ещё есть компоненты. Как было продемонстрировано в предыдущих частях - сложные вопросы могут возникать и по докрутам прыжков. Более того, даже максимально подробный разбор каждого элемента не позволит установить истину. Даже если будет выполнен квалифицированным судьёй - не случайно же оценки от разных судей для одного проката различаются сильно, и выставляется средняя. Максимум можно получить лишь частную авторскую версию.

Кроме того, хоть судьи действительно могут ошибаться, но если брать несколько соревнований и разбирать каждый элемент, то можно найти ошибки не только против фигуристки, но и в её пользу. Однако, не делая этого, можно представить ситуацию в таком свете, будто судьи сговорились против конкретной фигуристки и "топят" её, занижая ей оценки, придумывая недокруты и так далее.

Мы не можем изменить ситуацию с оцениванием. Однако мы может изменить своё восприятие этой ситуации. И для этого я предлагаю совершенно иной подход.

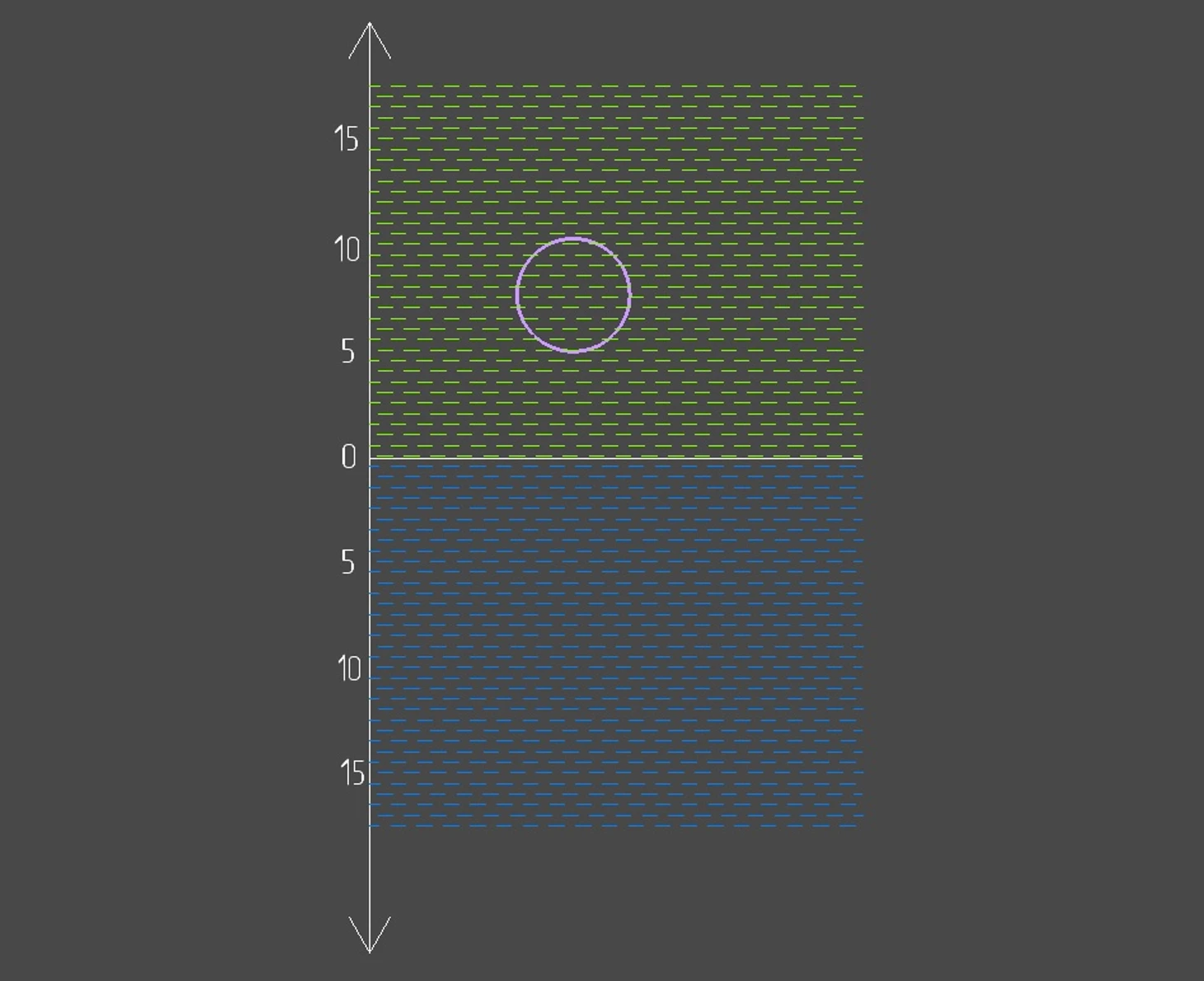

Так как в фигурном катании достаточно много аспектов, допускающих разные оценки, то истиной следует считать не одно конкретное значение баллов, а некоторое множество более-менее равнозначно справедливых оценок. Даже если они приводят к разному распределению мест.

Для случая с явным перевесом одной из фигуристок это можно рассматривать так:

Любая точка внутри круга будет равнозначно справедлива. Просто ввиду неточности судейства. При этом судейские ошибки следует принимать как частный случай такой неточности. В каждую точку круга можно прийти разными способами. Если мы получаем какую-то точку в результате судейской ошибки, то следует знать, что мы могли бы получить этот же самый результат и другим способом - по чуть-чуть завысив оценки одной фигуристке на разных элементах, и занизив другой. При этом судейской ошибки не будет, а завышение/занижение баллов будет для каждого аспекта небольшим и объяснимым, хотя в сумме даст такую же разницу. Одинаковые значения, полученные разными способами - это точки, лежащие на одной горизонтали внутри круга.

Если оценки поставлены с такими ошибками, что эквивалентный перевес нельзя получить каким-то обоснованным изменением оценок с точки зрения ГОЕ, компонентов и трактовки сомнительных случаев в "нужную" пользу - это оценка находится вне круга и является по-настоящему несправедливой.

Нельзя сказать, что истины нет - она просто размыта.

Также можно получить сильно отличающиеся результаты, если, скажем из трёх спорных случаев рассудить все три в пользу одной спортсменки. Или другой. Такие точки будут вверху и внизу круга.

Чем точнее правила, тем меньше будет радиус у круга.

Чем выше квалификация судей - тем меньше шансов, что оценка из круга вылетит.

Любопытна и такая ситуация:

Здесь очевидно, что вероятность победы фигуристки А значительно выше. Но при всём этом, если всё же победит фигуристка В, её победа не будет менее справедливой, чем победа фигуристки А, так как каждая точка внутри круга справедлива в одинаковой степени. Просто на это будет меньше шансов. Точно так же, как, допустим, была куда как меньше шансов на победу Евгении Медведевой над Рикой Кихирой в споре за бронзу ЧМ-2019 в Сайтаме.

Конечно, этот подход - не панацея. Ведь мы не знаем, где находится круг, и какова была вероятность чьей победы. Мы можем только сами предполагать такое, исходя из своей точки зрения. Кому-то, например, может показаться, что весь круг должен быть полностью на территории проигравшей фигуристки - и до границы там далеко. Но этот подход всё равно лучше. Он предлагает более спокойное, философское отношение. Главное здесь - понять, что никаких "грибов" и заговоров нет, а есть только трудности оценивания. Если даже и не всегда, то в подавляющем большинстве случаев - точно. И при этом существует не одна истина, а целый ряд оценок, каждая из которых одинаково справедлива даже в том случае, если победители получаются разными.