Биатлонный рейтинг

Попыток определить самых сильных игроков на биатлонной бирже делалось уже немало. Это – очередная. Но для начала – подведём итоги прежних человеческих трудов. Какие вопросы закладывались старателями в основу предыдущих методик? И выдерживают ли они «удары по стыкам» (обычный приём проверки на прочность)?

Кто кого чаще обыгрывал в тотале?

Простой и примитивный приёмчик, обычно используемый тем(-и), кто стремится доказать, что Нойнер была круче Домрачевой. Навскидку это действительно так, только вот предложенная «система» никуда не годится. Во-первых, как с её помощью сравнить спортсменок, не встречавшихся между собой лично? Во-вторых, как по ней объективно сравнить матёрую, но уже стареющую спортсменку, и молодую, ещё только начавшую свой путь вверх и достигшую максимума значительно позже того, как матёрая ушла «на пенсию»? В-третьих, жизнь – штука сложная, она способна на самые разные сюрпризы. Например, Франциска Хильдебранд по такой методике будет на голову круче Лауры Дальмайер. Ибо выиграла у неё все четыре сезона.

Кто кого чаще обыгрывал в личных встречах?

Видоизменение методики, описанной выше, приходящее в голову её ценителям после того, как укажешь им на пару Франциска – Лаура. Однако оно устраняет лишь один – а именно третий – минус из предыдущего пункта. Первые два остаются стоять. И, кстати, Линда Груббен и Магдалена Нойнер встречались между собой целых 20 раз. Счёт этих встреч – 16:4 в пользу норвежки. Вот так-то.

У кого больше побед?

Ещё один примитив. У Мари-Лор Брюне или Виты Семеренко, например, не случилось ни одной таковой. Катарина Иннерхофер, значит, посильнее их будет? Или Ева Тофалви? Или там Анна Булыгина с Яной Романовой? И таких примеров – пруд пруди.

У кого больше подиумов?

Тоже не годится. Скажем, у Светланы Ишмуратовой их целых 24, а у Анфисы Резцовой – лишь 16. Только вот 11 из них – победные. Кроме того, тут наклёвываются ещё кое-какие – сугубо исторические – сложности…

У кого больше условных очков за подиумы?

Если подиумы начать «взвешивать» (например, засчитывать 3 очка за «золото», 2 – за «серебро» и 1 – за «бронзу»), то здесь мы уже ближе подойдём к действительности, чем в двух предыдущих случаях. Однако останутся ещё два хронических минуса, характерных для трёх мест на пьедестале. Первый: а четвёртые места и ниже, что, вообще не в счёт? Значит, какая-нибудь Елена Хрусталёва или Зина Коше в феврале 2011 года была лучше Вали Семеренко? (У Вали на тот момент было целых 5 четвёртых мест, но – ни одного подиума.) Второй: а как насчёт того, что в старые времена было гораздо меньше возможностей бегать и зарабатывать? Вот они, исторические сложности-то.

У кого больше среднее количество очков за гонку?

И снова стык не выдерживает. Ибо эта система работает только при достаточно большом количестве проведённых гонок. А если их было мало? Например, у Людмилы Заболотней средний показатель за карьеру – 42.75 очка, а у Татьяны Брылиной – даже 45.5 очков. Попробуйте-ка превзойти. Кстати, в современном биатлоне в условиях явно обострившейся конкуренции зарабатывать очки значительно сложнее, чем раньше. Где была бы сегодня та же Анфиса Резцова со своей, с позволения сказать, точностью? (А заодно – и скорострельностью.)

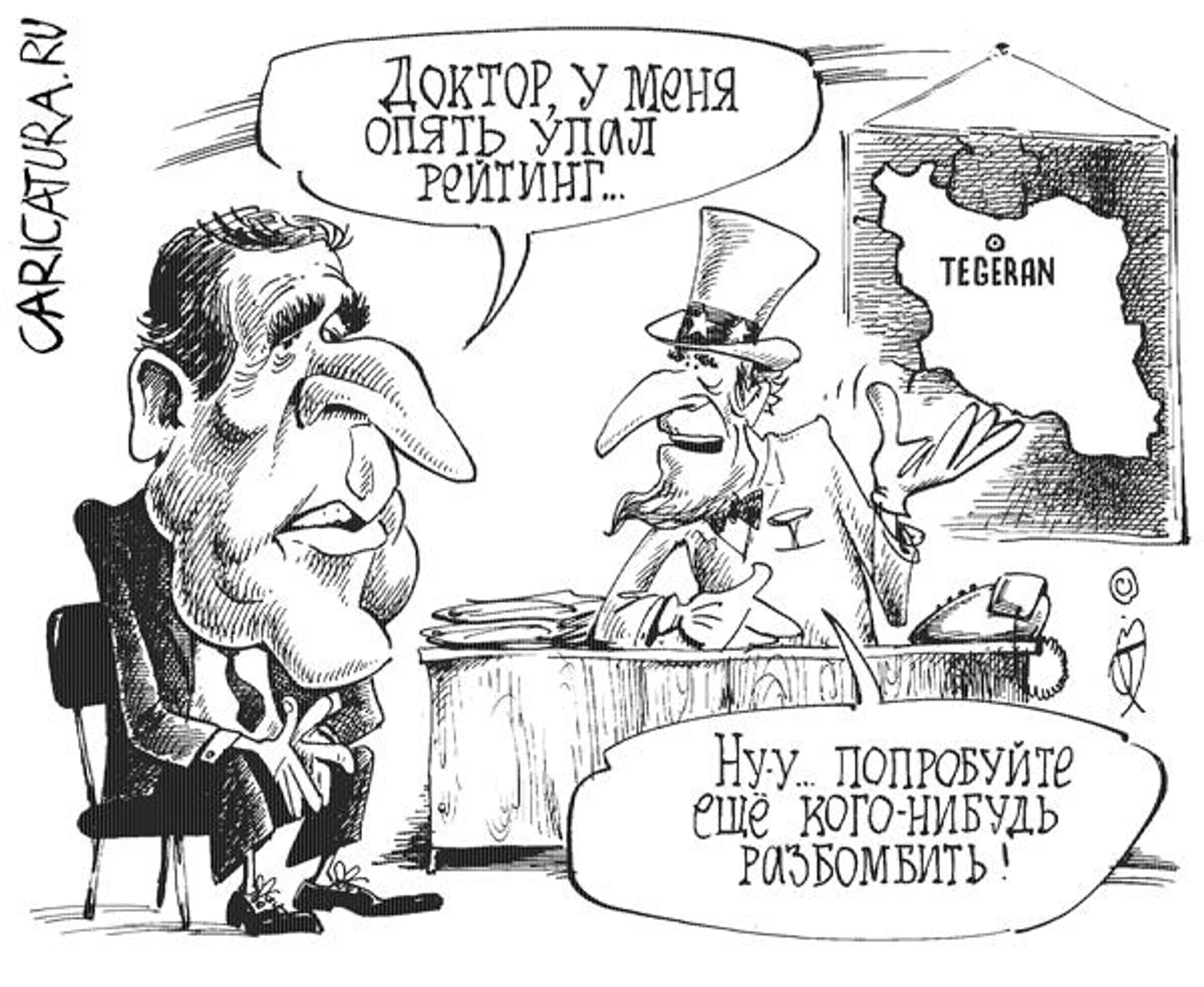

Есть ещё и такой нюанс. Бывает, что этапы Кубка Мира по каким-то причинам пропускают сразу многие лидеры, что снижает аналитическую ценность победы на них. А постсочинский сезон 2014 / 2015 и вовсе был целиком и полностью ослабленным. Вот тогда-то и приходит на ум картинка с изображением чего-то вроде лыжероллеров и чего-то вроде винтовки, нарисованная более полувека назад:

В ещё большей степени она применима к биатлонным примам 1980-х – начала 1990-х гг. Можно сколько угодно восхвалять абсолютную чемпионку мира Венеру Чернышову или там двукратную обладательницу Кубка Европы Эву Курпелу (да выбирайте кого угодно – Елену Головину, Анне Элвебакк, Кайю Парве, Санну Грёнлид, Светлану Давыдову, Петру Шааф и т. д.), а пресловутое словосочетание-то останется. О какой развитости женского биатлона может идти речь (глядя, естественно, с сегодняшней колокольни), если Грете-Ингебург Нюккельму или Анфисе Резцовой позволялись четыре-пять промахов в спринте, а Анн Бриан, Елене Беловой или всё той же Резцовой – шесть-восемь промахов в индивидуальной гонке?

Взгляд по-шахматному

Так что же делать, если «куда ни кинь – всюду клин»? Да ещё и условия со временем меняются?

Хоть и постарался я – ещё четыре месяца назад – скрестить на этом портале биатлон и шахматы, никого эта идея толком не заинтересовала. А жаль. Ведь такое скрещивание может пригодиться нам и здесь. Шахматисты уже давно – почти полвека – применяют систему, позволяющую решить все или почти все вышеупомянутые проблемы. Называется она «рейтинг Эло» (читайте правильно – не ЭПО, а Эло!). Есть официальное звание чемпиона мира, есть общая статистика побед и поражений, а есть пресловутый рейтинг.

Минусы – или, лучше сказать, трудности в применении – имеются, конечно, и у него. Основная такая трудность – подобный рейтинг в оригинале предназначен для встреч «дуэльного» типа. То есть единоборцы – от боксёров до теннисистов – вполне могли бы его применять, а также игровые команды (да, собственно, и применяют). Но что делать, если разом соревнуются десятки спортсменов? В этом случае простое применение соответствующей математической конструкции сильно снизит объективность результатов – из-за так называемой «инфляции»: у победителя разом случится «слишком много» побед над другими, а у выступившего неудачно – наоборот, «слишком много» поражений.

Но и это препятствие, пожалуй, можно преодолеть. Ведь когда-то – в 70-80-х гг. XX века – схожая проблема существовала и у шахматистов, правда, по причине сугубо технических трудностей: в условиях отсутствия у «спортивных бухгалтеров» персональных компьютеров и использования записей на листочках пересчитывать рейтинг каждого игрока после каждой партии (что, вообще-то, требуется делать математически), сами понимаете, было слишком геморройно. И потому поступали проще: давали завершиться турниру или матчу (количество сыгранных при этом партий, как правило, не превышало 25), после чего пересчитывали все рейтинги – в этом случае явная математическая «инфляционная дурилка» сработать не успевала. (Правда, и рейтинги считались тогда с точностью до 5 очков, а не так, как сейчас, – с точностью до одной десятой очка.)

Ещё может возникнуть такой вопрос: а как насчёт времени прохождения дистанции? Вернее – отрыва от соперников? Он как, значит что-нибудь в плане рейтинга? Ну, в гонках преследования и масс-стартах – точно нет, а что до спринтов и индивидуальных гонок… Скажем так: трудно предположить, какое время должен был показать обладатель среднего рейтинга конкретно здесь и сейчас. Поэтому предоставим уж эту подробность судьбе. В конце концов, в шахматах итоговый материальный перевес (а то ведь и недовес!) тоже никак не учитывается.

Пользуясь всем этим старым опытом, я решил в масс-стартах применять к биатлонистам «шахматную» систему в её «первозданном» виде, в гонках преследования – делить ключевые множители-коэффициенты на два, а в спринтах и индивидуальных гонках – на три или четыре, в зависимости от количества участниц. Исследовал я сезоны вплоть до 1995 / 1996, то есть эпоху до начала триумфального шествия Магдалены Фошберг. (Напомню, что именно в сезоне 1995 / 1996 начала выступать наша хорошая знакомая, тоже Магдалена, – Гвиздонь.) В условиях наличия или отсутствия тех или иных старых протоколов (всего я разобрал 260 гонок) получилось следующее.

Эва Курпела. Магдалена Фошберг времён Кубка Европы. Её преимущество над соперницами в период расцвета было подавляющим: пиковый рейтинг (21.12.1986) – 2274 очка, в то время как ни одна другая биатлонистка той эпохи уровня «2200» не достигала. Вы там передайте тихонько Мартану Фуркаду, что его 13 подиумов подряд никаким рекордом не являются – у Эвы бывали и 15. Другое дело – с кем она соревновалась. Но соперниц получше в те времена не было.

Анне Элвебакк. Трёхкратная чемпионка мира, победительница стартового сезона Кубка Мира, первая женщина с 10 победами, учитывая Кубок Европы. Но выступала Анне довольно неровно, и потому набрать более 2301 очка (17.03.1990) у неё в итоге не получилось – равно как и зайти во второй раз за отметку «2300» (что, строго говоря, необходимо для присвоения титула гроссмейстера среди женщин). Подруги Элвебакк по команде – Элин Кристиансен и Грете-Ингебург Нюккельму – впоследствии тоже превзошли Курпелу, добравшись до уровней соответственно 2289 очков (21.12.1991) и 2286 очков (12.01.1992).

Елена Головина. Рекорд Курпелы был побит 4 марта 1989 года – кем же ещё, как не первой советской победительницей общего зачёта! Только вот, увы, набранные будущей 10-кратной чемпионкой мира 2285 очков не были гроссмейстерским уровнем.

Иржина Адамичкова. Самая юная в истории обладательница БХГ (тогда – БК), одержавшая в своём триумфальном сезоне 5 побед, в том числе 4 спринтерские победы подряд. Однако на пути у Иржины встала всё та же обидная картинка, нарисованная более полувека назад. 2253 очка (17.03.1990) – не меньше, но и не больше. Увы.

Светлана Давыдова. Блестяще завершив свой победный сезон, достигла гроссмейстерского уровня, на тот момент рекордного, – 2340 очко (16.03.1991). Вот только, к сожалению, тут же съехала обратно.

Анфиса Резцова. Естественно, как же без неё! Вот её рекорды: 2379 (21.03.1992), 2393 (15.01.1993) и, наконец, 2406 (16.01.1993) очков. Есть 2400! На момент образования IBU (02.07.1993) разговоры о сильнейшей биатлонистке всех времён были, разумеется, излишни. Но после ухода из российской женской сборной Александра Голева всё хозяйство тут же развалилось…

Светлана Парамыгина. Последний по-настоящему мощный удар советской школы: 2401 очко (08.12.1994) и вновь 2401 очко (09.12.1995). То есть мировой рекорд Резцовой под натиском Парамыгиной таки устоял, но стабильнее в целом была Светлана (это можно наблюдать и по подиумам – 11-2-3 и 9-7-6, соответственно). Однако её стабильность сыграла бы гораздо более значимую роль, если бы гроссмейстерское звание женщинам присваивалось за двукратное пересечение рубежа 2400 очков, а не 2300.

Первой полноценной иностранкой, решившей посягнуть на достижения Резцовой и Парамыгиной, стала Урсула Дизль, которая 13 января 1996 года достигла уровня 2388 очков – правда, лишь для того, чтобы сразу же вслед за этим провалиться на домашнем ЧМ и выпустить из рук вожделенный БК. Итоговая же таблица лучших исторических достижений 20 лет назад выглядела так:

Эммануэль Кларе и Натали Сантер, как и Анне Элвебакк-Линн со Светланой Печёрской, гроссмейстерского звания достичь, увы, не удалось: заход за рубеж 2300 очков у них был всего один. Не достигла нужного рубежа на данном этапе развития и Магдалена тогда-ещё-не-Фошберг (кстати, у них с Хенриком в этом году – фарфоровая свадьба). А главное – также и Петра Беле, четырёхкратная (!) чемпионка мира в личных дисциплинах. Вот вам и ещё одно доказательство того, что смотреть на одни только главные старты – неправильно.

На начало сезона 1996 / 1997 текущий биатлонный рейтинг был уже совсем другим – и всяко поскромнее рекордно-исторического. Возглавляли его Натали Сантер (2233), Ольга Ромасько (2231) и Зимоне Грайнер-Петтер-Мемм (2229). Для сравнения: женский шахматный рейтинг на 01.07.1996 выглядел так (шахматы в то время были, разумеется, развиты у женщин в гораздо большей степени, нежели биатлон):

Итак, эпоха шести и менее этапов Кубка Мира осталась позади. А впереди – 20 самых полноценных, наиболее интересных сезонов. В том числе и противостояние 42 побед, но одержанных на рубеже тысячелетий, и 34 побед, но в условиях уже вполне себе современной конкуренции.

Ну что, товарищи статистики, есть желание продолжить? Также с удовольствием принимаются недостающие протоколы старых гонок и рациональные предложения по корректировке формул – база должна быть максимально крепкой. Всё-таки, согласитесь, не шутки – окончательный математический ответ на вопрос, кто же всё-таки был (вернее, была) сильнее!

любой такой рейтинг всегда будет субъективным, ибо карьера биатлонистов не линейна, взлеты и падения, пики и спады, травмы, болезни...всего не учесть

что касается сравнения личных гонок, так это вообще глупость, одно дело индивидуальный вид спорта, как теннис, где прозрачный формат 1 на 1, и совсем другое пелотон

Груббен это да, хороший пример для вас дашефанов после мантры "Магдалена внезапно завершила карьеру".

В посте есть недостаток: нет подробной формулы расчёта рейтинга. Объяснение есть, а самой формулы нет. Стоило бы добавить

Формулу же я не выдал на-гора просто потому, что у меня в голове сидела фраза Стивена Хокинга: "Мне сказали, что каждая включённая в книгу формула вдвое уменьшит число покупателей". Просто на словах - это нечто очень похожее на формулу рейтинга у шахматистов, но с поправками на массовочные и сугубо биатлонные реалии. Так хотите её увидеть прямо здесь? :)