«Федерер узнал, сколько зарабатывает судья, – и очень удивился». Арабист из Питера судил финал US Open и знает 12 языков

Валерий Лутков родился в Ленинграде, 8 раз выигрывал чемпионат города по теннису, играл против Кафельникова, но в 23 года закончил карьеру и стал судьей. Через два года он был линейным на «Уимблдоне», через три – на финале Олимпиады.

На вышке Лутков судил 30 матчей Кубка Дэвиса и все турниры «Большого шлема», кроме «Ролан Гаррос» (объяснение, почему так произошло, – в интервью).

Другая страсть Луткова – лингвистика. В СПбГУ он преподает иврит и арабский, в 90-х защитил диплом востоковеда-филолога, а в сумме знает 12 языков.

Ниже – большой разговор о том, как это все получилось.

Как Лутков обыграл Кафельникова? Теннис и чемпион мира по шахматам – как они связаны?

– Самая удивительная встреча на теннисе?

– Когда я начинал играть, в Советском Союзе почти не рассказывали о международном теннисе. Но мой тренер откуда-то получал зарубежные журналы и делился ими. Было невероятно видеть фотографии людей, которые выигрывают «Большие шлемы». Даже не их игру, а просто как они выглядят. Но все равно это было ко мне никак не применимо. Что-то далекое и нереальное.

Я никогда не мог подумать, что встречусь с Родом Лэйвером. Но как-то судил US Open, организаторам не хватило раздевалок. Судей предупредили: «Вы переодевайтесь, но, может, еще ветераны подойдут. Не удивляйтесь». Они пришли – и за соседним шкафчиком оказался Лэйвер. Я сказал, что знаю его и очень рад видеть, хотя мы оба стояли буквально в трусах.

Из теннисного детства запомнил встречу с Анатолием Карповым. 1981 год, он готовился к чемпионскому матчу с Викторым Корчным и проводил сбор в Леселидзе – в Абхазии. А я отдыхал там с мамой и играл в теннис. Как-то на корт пришел Карпов, который искал спарринга. Предложил 12-летнему мне – и недели две мы каждый день играли по 45-60 минут. Без счета, никаких особых упражнений, но очень плотно и интенсивно держали мяч. Не так, что пять минут поиграли – пять минут поговорили.

Теннис был частью его физподготовки к шахматному матчу. А мне было интересно, потому что я интересовался шахматами и очень уважал его. Даже до наших спаррингов болел за него. До сих пор помню, что в матче против Корчного в Багио в 1978 году он выиграл последнюю партию в мой день рождения.

– Против топов – действующих или будущих – вы выходили?

– Меня хорошо знал Анатолий Лепешин – потом он стал тренером Кафельникова и капитаном сборной России на Кубке Дэвиса, а тогда руководил юношеской сборной Союза. Дважды он приглашал меня в команду спаррингом.

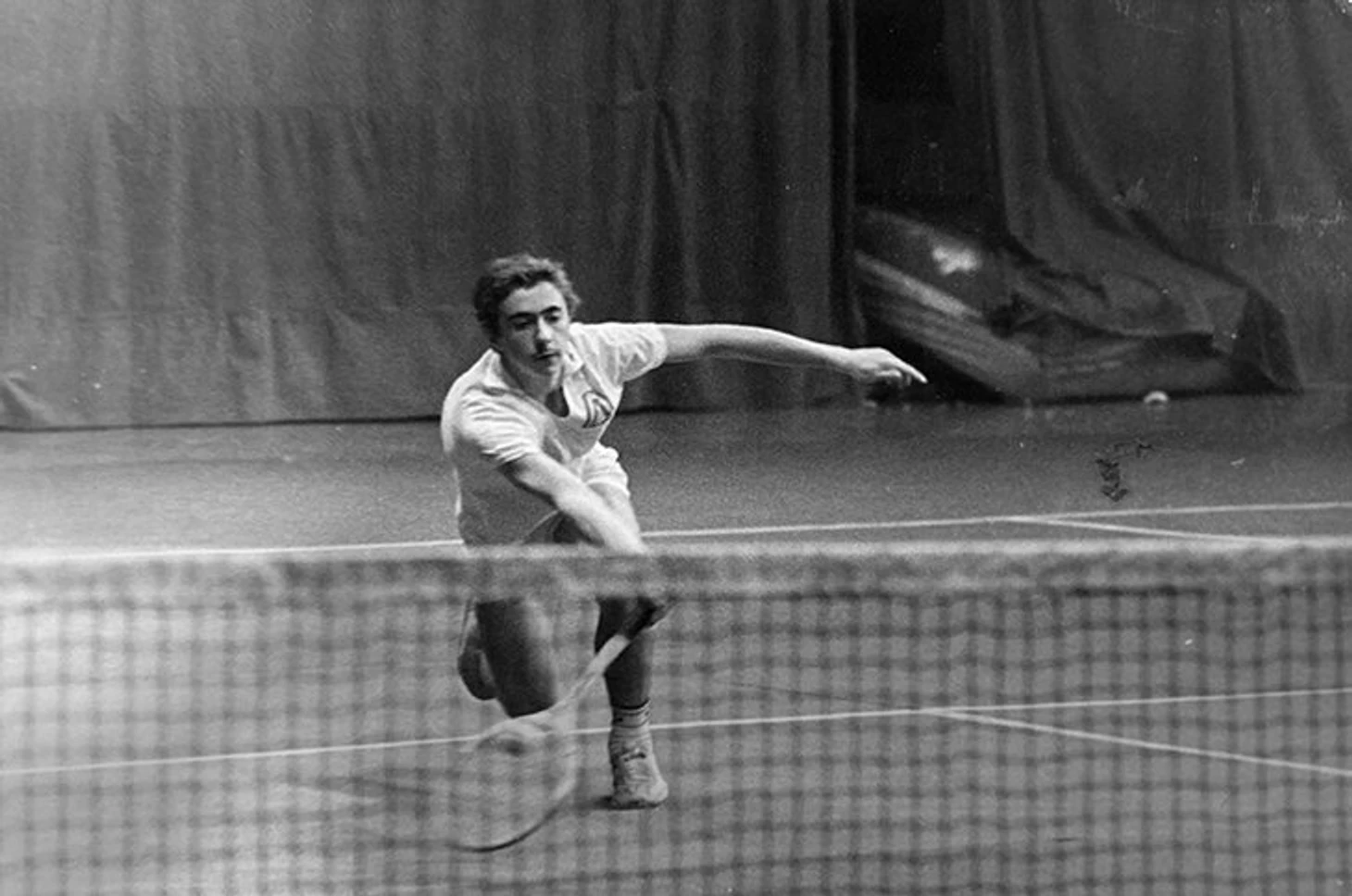

В 19 лет я попал на выдающийся сбор – приехали Кафельников, Медведев и первая ракетка Армении Саргсян, с которым мы встречались и в официальных соревнованиях. На Молодежных играх СССР я проиграл ему 5:7, 4:6 и написал в дневнике: «Обидное поражение. Очень хорошо обводит». Я больше любил активный теннис, часто выходил к сетке.

В дневнике есть подтверждение, что на сборах я играл с 15-летним Кафельниковым. Обыграл его 6:2, но в скобках написал: «Пришлось очень стараться». Когда начал судить, мы часто встречались на турнирах «Большого шлема». Он всегда узнавал, здоровался. Так интересно, что помню его совсем молодым теннисистом.

Кстати, Женя тоже помнит меня как игрока. В начале 2000-х на St. Petersburg Open он сказал: «А я помню, какой ракеткой ты играл в Минске на юношеском чемпионате СССР, когда в первом круге обыграл моего друга Сережу Пономарева» – «Ты серьезно?» – «Да, Dunlop Max 200G. Черная с зелеными полосами». – «Прошло 16 лет, ты видел тысячи теннисистов. Как ты это помнишь?» – «Вот так. Я тогда сидел на трибуне и болел за друга. А ты неожиданно его обыграл». Феноменальная память!

– Кто-то удивлял сильнее? Необязательно из тенниса.

– Галина Зыбина, рекордсменка мира и олимпийская чемпионка-1952 по толканию ядра. Как-то я отвез маму (Тамара Манина – двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике – Sports) к ней на день рождения. Возвращаюсь – Зыбина рассказывает, как в 50-х изобрела новую технику толкания ядра. Я заинтересовался, что-то спросил. Она говорит: «Сейчас вам покажу». Встает и в 85 лет показывает, как меняла движения рук и ног.

Мне казалось, что я присутствую при чем-то фантастическом. Человек был лучшим в мире. Прошло много лет. Но спустя годы она показывает мне, за счет чего установила мировой рекорд. В этом – ценность спорта. Для меня он имеет культурное значение, выходящее за пределы результатов.

Был ли теннис в России до Ельцина? Почему лучшего игрока СССР не выпускали за границу? (детективная история)

– Вы закончили 239-ю физмат школу, откуда за три года до вас выпустился Григорий Перельман. Кто из знаменитостей учился с вами?

– На два года старше – гроссмейстер Халифман (чемпион мира по шахматам по версии ФИДЕ-1999 – Sports). По поводу нашего класса – несколько лет назад мы проводили онлайн-реюнион, и выяснилось, что не меньше трети людей живут за границей. Это неудивительно: когда мы заканчивали вузы, развалился Советский Союз. Многие уехали, там и остались.

Не все работают по специальности, но некоторые состоялись в математике и физике. Например, Саша Тепляев – декан факультета в американском университете [Коннектикута]. Есть несколько американских профессоров.

В нашем классе училась победительница Всесоюзной олимпиады по математике Ольга Леонтьева. Для меня она была звездой. Моя школьно-олимпиадная вершина – победа на городской олимпиаде по химии. После этого я должен был ехать в Ашхабад на Всесоюзную, но она совпала с теннисным турниром. В итоге теннис победил, правда, не все поняли мой выбор.

– Мама – гимнастка, отец – спортивный врач, который много работал с Карполем. Как вы выбрали теннис?

– Выбор мамы, как и многое в начале моей жизни. Она справедливо решила, что в теннис можно играть всю жизнь, а заниматься гимнастикой – нет. Плюс было видно, что я вырасту высоким. В теннисе рост – это хорошо, а в гимнастике 180 см – исключение.

Мама привела меня в секцию ленинградского Дворца пионеров и сама начала играть – в возрасте за 40. Сейчас ей 89, последний раз она брала ракетку в 2015-м. То есть в 80 лет играла на счет. Она и сейчас могла бы набить десяток ударов с отскока, но нет желания.

– Считается, что до Ельцина тенниса в России особо не существовало. Как на самом деле?

– Сложный вопрос. С одной стороны, в теннис начали играть еще при царе. Спасибо Борису Ивановичу Фоменко – он много написал по этому поводу. Например, обнаружил запись в дневнике великого князя Сергея Александровича, брата будущего императора Александра III от 12 июня 1875 года: «В теннис на траве играем для тренировки с братьями…» Первая всероссийская спортивная федерация была именно теннисная.

Но правда еще в том, что в советское время теннис занимал второстепенное место, потому что до 1988 года не был олимпийским видом спорта. Теннис не показывали по ТВ. Впервые я увидел его только в 1983-м в Таллине, где ловило финское телевидение. На местном «Динамо» в небольшой комнате собралось 50 человек. Мы смотрели финал «Уимблдона». Играли Джон Макинрой и Крис Льюис, новозеландский теннисист, который неожиданно дошел до финала (на других «Шлемах» Льюис не пробивался выше третьего круга – Sports).

Максимум, что было до этого, – нас, детей, которые занимались в теннисной секции, приглашали смотреть обзор первенства Франции прошлого года. Мы приходили в клуб на заводе «Вулкан», где нам ставили кинопленку. И час показывали, как играют знаменитые игроки: Илие Настасе, Адриано Панатта, Гильермо Вилас. Как бы теоретическое занятие.

Иногда в журнале «Спортивные игры» писали про зарубежный теннис. Из-за этого моим кумиром стал Бьорн Борг. Нравился его образ – он пять раз подряд выиграл «Уимблдон», такой непроницаемый, спокойный. Однажды попалась фотография Крис Эверт – симпатичная, потрясающие результаты. Борг и Эверт – два имени, с которыми я вырос.

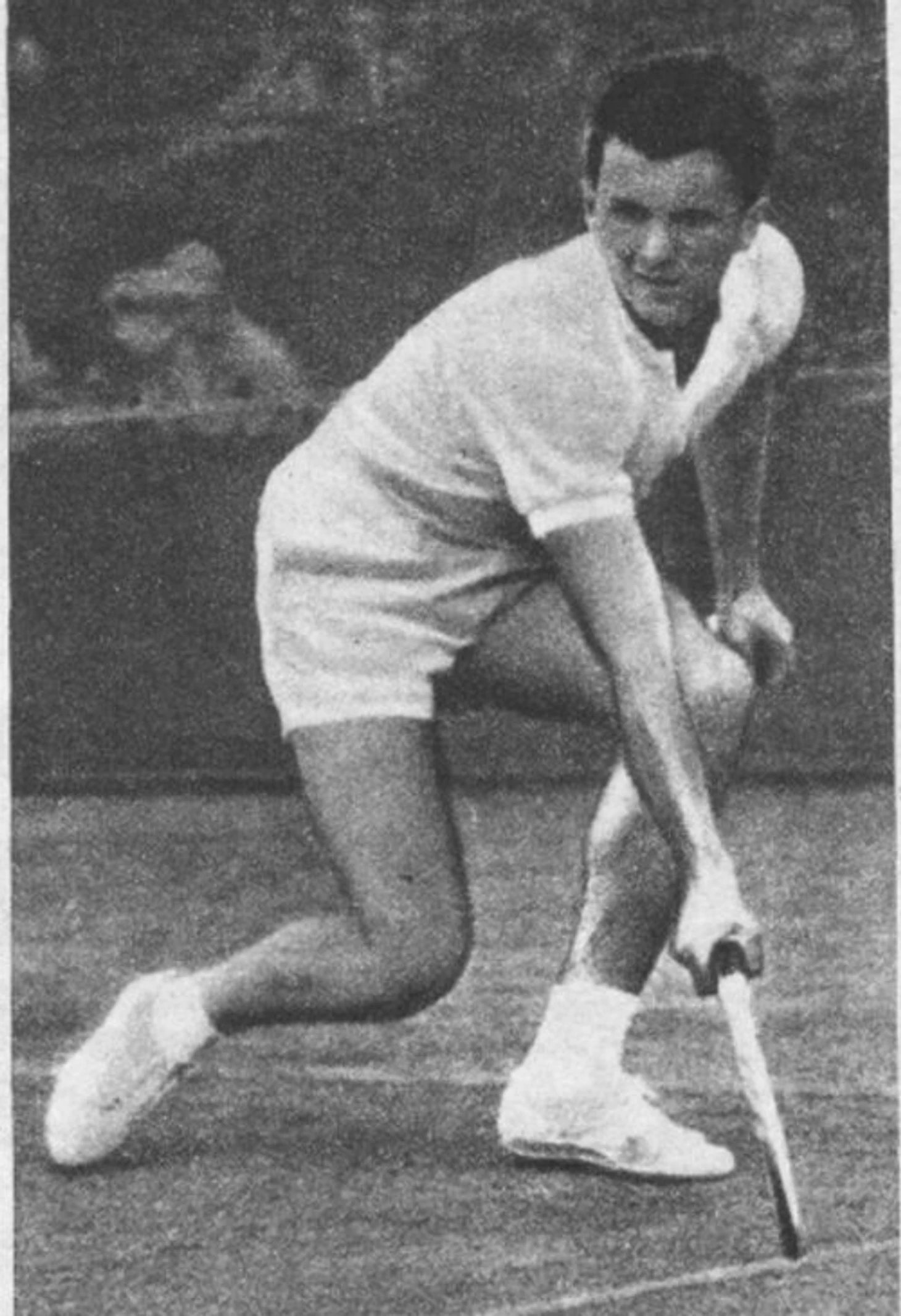

Другой пример. Андрей Потанин из Петербурга – на мой взгляд, теннисист совсем недооцененный. Чемпион СССР, один раз заканчивал год первой ракеткой Союза. Выдающийся теннисист, отличный человек – независимый по духу, я бы сказал – антисистемный. Но был не в фаворе, потому что играл не в тот теннис.

– Это как?

– Тогда в спортивной науке была модная идея – прогнозировать, как должен играть чемпион. Какую технику и тактику признавали перспективной – так и надо играть. В теннисе этим занимался Семен Павлович Белиц-Гейман. Хороший теннисист, в прошлом чемпион Союза.

Белиц-Гейман отстаивал идею, что нужно играть в атакующий теннис – активно подавать, выходить к сетке. Он сам так и играл. Проводились даже турниры, где очко, выигранное с лета, засчитывали за два. Все для того, чтобы стимулировать атакующий теннис. А Андрей Потанин играл сзади. У него была средняя по силе подача, но блестящий удар справа. Он вводил мяч в игру и забегал под право. Многие играют так сейчас, а он играл так в 60-70-е. Но тогда считали, что это неперспективная техника и нет смысла посылать его за границу.

Было немало парадоксов. С одной стороны, как член сборной Ленинграда я побывал во всех республиках СССР, кроме Туркменистана, Азербайджана и Киргизии. Родители не заплатили за мои поездки ни рубля – все за государственный счет. Сейчас это немыслимо. С другой стороны, происходили странные вещи, когда руководство определяло, в какой теннис следует играть.

– Потанин так и не выехал за рубеж?

– Все-таки выехал, потому что был выдающимся игроком. Он и Дмитриева – первые советские теннисисты, которые оказались на травяных кортах Англии еще на юношеских турнирах. Но дальше он выезжал крайне мало. Ни разу не играл в Кубке Дэвиса.

Но Потанин – очень умный человек. Он кандидат физико-математических наук. В возрасте за 30 он получил приглашение на двухгодичную стажировку по физике в Швецию. Поехал туда, а его научный руководитель, к несчастью, умер. И вместо физики Потанин играл в теннис. Сыграл во всех возможных шведских турнирах, обыграл второго номера их сборной, проиграл молодому Боргу.

– Потом вернулся?

– Да, и стал потрясающим тренером. Правда, работал неофициально. Стояло еще советское время, а он хотел зарабатывать. Ему говорили, что это невозможно. Тогда он начал давать частные уроки – 5 рублей в час. Это считалось приличной ценой, но от желающих не было отбоя. Я в свое время тоже с ним играл, но по бартеру. Мама взамен помогала ему арендовать зал.

Когда открылись границы, Потанин уехал в Германию, жил в Берлине, работал в теннисном клубе. Тогда так поступали многие теннисисты. Например, Александр Зверев с женой Ириной Фатеевой тоже уехали в немецкий клуб. В Германии родился Саша.

– Вы за границей играли?

– В международных турнирах участвовала только сборная Союза. А Союз – это не просто Россия. Взять меня: мой лучший рейтинг на конец года в Союзе среди взрослых – 62-й. По ходу года я входил в топ-50. Если не считать всех теннисистов не из России, я был в топ-20. Но, чтобы попасть в международные поездки, надо было входить в топ-10 Союза.

Только один раз делегация Ленинграда должна была ехать на Острова Зеленого Мыса (до 1986-го в СССР так называли Кабо-Верде – Sports). Ради этого я выучил португальский, но мы никуда не поехали. Хотя целый год готовились, собирали документы, характеристики.

– Что было вершиной вашей теннисной карьеры?

– Я говорил про дневники, куда с 1983-го по 1990-й записывал все: впечатления от каждого матча, сетки турниров. В 1987-м я хорошо сыграл турнир в Ленинграде, выполнил норматив мастера спорта СССР. После этого мой тренер написал: «Молодец. Ты очень хорошо сыграл и показал, что ты на правильном пути. Это уже уровень полтинника Союза. На пути к десятке нужно поработать над игрой с лета и над завершением простых мячей».

Никакой десятки Союза не случилось, но та запись для меня – большое достижение. И значок мастера спорта СССР не менее значимый, чем все мои судейские значки.

Как впервые попасть на «Уимблдон»? Что надо делать, чтобы судить финал Олимпиады в США в 26?

– Как вы переквалифицировались из теннисиста в судью?

– Я рано закончил. В 23 года (в 1992-м – Sports) сыграл последний турнир, к которому даже не готовился. Проиграл в первом круге чемпионата города.

Роль судьи всегда меня привлекала. Мама после спортивной карьеры была судьей международной категории по гимнастике. Когда я играл, всегда находился в хороших отношениях с судьями. Меня интересовало, как они работают. Плюс в советское время все игроки судили, потому что проходило много детских соревнований. Сначала сам играешь – потом идешь на вышку. Одно время судил победитель, но в большинстве случаев – проигравший. Уже в XXI веке я столкнулся с тем, что молодые теннисисты не знакомы с понятием «сесть на вышку». Они садятся и впервые узнают, что оттуда ничего не видно. В моем поколении у всех был опыт.

В 1993-м Федерация тенниса России договорилась с международной и организовала семинар для судей на вышке – «Судейская школа ITF второго уровня». Подразумевается, что первый уровень – национальный, начальный. В Петербург приехали два шведа, а меня попросили помочь все организовать. Сказали: «Вот ты хорошо английский знаешь, помоги встретить – в аэропорт съездишь, с ними будешь, поможешь им» – «Хорошо, нет проблем. Возьму мамину «шестерку», встречу». И подумал: если все равно буду рядом с ними, почему бы не поучаствовать в семинаре.

Два дня шел семинар, на третий день – тест. Перед ним я взял у старшего коллеги толстую книгу «Регламент АТР» и за несколько дней прочитал ее всю. Это помогло сдать экзамен.

Экзамен проходил на английском, и для многих это стало проблемой. Из 23 человек его сдали только шесть. Трое – из России, мужчина из Украины и девушки из Латвии и Эстонии.

– И вы получили белый значок – национальную категорию?

– Это сейчас грамотные люди знают, что такое белый значок – национальный судья, сертифицированный ITF. Тогда он воспринимался как международный. Ты уже входил в международный список судей, получал рассылку. Это считалось невероятным шагом.

Правда, в тот момент я заканчивал аспирантуру, параллельно учился на восточном факультете, и было не до судейства. В 1993-м я отсудил только три профессиональных матча. Но впервые попал линейным на квалификацию Кубка Кремля. А перед этим был линейным на Кубке Дэвиса в Петербурге. Второй домашний матч в новой истории России – играли против Кубы.

В 1994-м судил ненамного больше, но снова попал на Кубок Кремля и познакомился с иностранными коллегами. Узнавал у них, где еще можно судить, куда отправить заявку. Обо мне начали узнавать – что есть человек, который разбирается в теннисе и английском. До этого я писал, что хочу попасть на турниры, а меня не знали.

В 1995-м я отсудил на вышке почти 200 профессиональных матчей, на линии работал на «Уимблдоне». К концу года получил бронзовый значок. А когда у тебя международная категория, ты на счету. Например, у ITF есть требования. Если в России проводился «Сателлит» (серия из четырех турниров до «Фьючерсов» – Sports), – на нем требовались судьи с бронзовым значком. В России с бронзовым значком я был один. И зачем организаторам приглашать судью из-за границы, когда есть я?

– Как вы оказались на «Уимблдоне»?

– На все турниры «Большого шлема» судьи до сих пор посылают заявки. Но если игроков отбирают по рейтингу, то судей – на усмотрение организаторов.

Мне повезло. В 1994-м на Кубке Кремля я был линейным, а на вышке работал британец Джерри Армстронг, который сейчас работает супервайзером. Всю неделю мы судили вместе, он был доволен мной и сам предложил: «А ты не хочешь на «Уимблдон» приехать?» – «Конечно, хочу. Но не думал, что это возможно». – «Ну почему? Я поговорю, ты только заявку пошли».

Я отправил заявку, и меня действительно отобрали. Первый раз я судил три недели – и квалификацию, и основную сетку. Теперь все намного формализованней, сначала можно судить только квалификацию. Тогда было проще: «Хорошо работаешь? Давай приглашу».

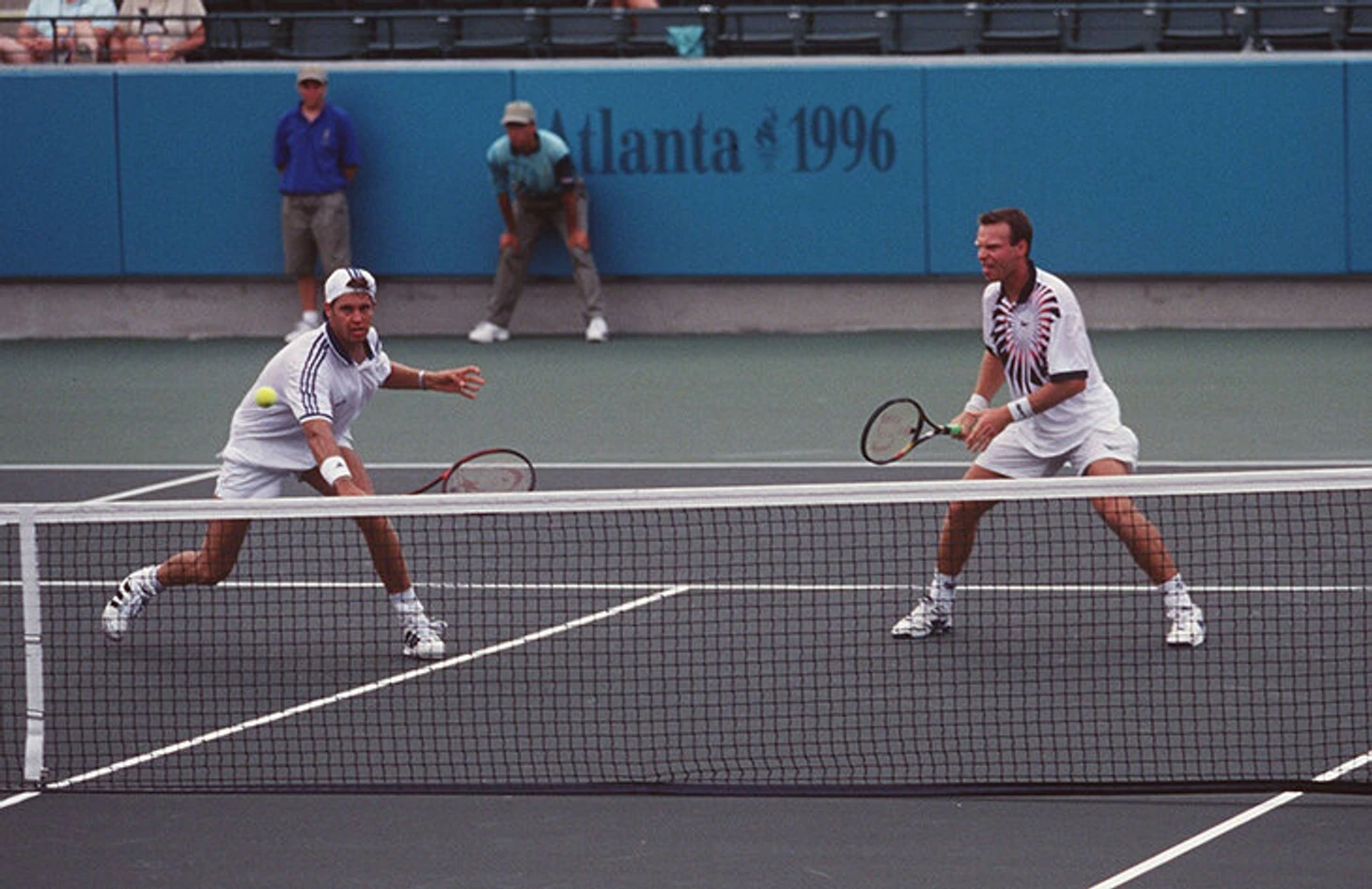

Дальше уже как снежный ком. В 1996-м я отправил заявку на Олимпийские игры в Атланте. На вышке судить не мог – требовался серебряный значок, – но попал линейным.

– Хотя судили всего полтора года.

– Фактически – да. С другой стороны, за это время я отсудил на линии два Кубка Кремля, «Уимблдон», три раза турниры ATP в Швеции. И везде были хорошие оценки.

– Какой вы запомнили Атланту?

– Очень интересной. Но сначала возникла ситуация в аэропорту. Когда прилетаешь в Америку, тебя и багаж обнюхивает собачка. Я об этом не знал и даже не понял, что происходит, когда собака настойчиво нюхала мою сумку. Подумал: «Как странно: выдача багажа, и какая-то собака бегает». А мне уже: «Пройдемте». Оказалось, что она унюхала спортивную мазь. Я приехал на Олимпиаду с травмой голеностопа и взял мазь для восстановления. Пришлось объяснять, что это и для чего.

Возвращаясь к Атланте – тогда я впервые попал в Америку, и сразу в штат Джорджия, где много афроамериканцев. Это было непривычно, до этого я не сталкивался с таким расовым разнообразием.

Джорджия – это не телевизионная Америка. Бросалось в глаза много людей в теле, которые вообще не стеснялись своих форм, носили открытую одежду. Удивило невежество многих американцев, которые вообще не знали про мир за пределами Америки. Рим и Париж не идентифицировали даже волонтеры. Там были фразы из серии, что Рим – это столица Парижа.

Совершенный хаос в расписании, когда написано, что автобус уезжает в 11:23, а его ждешь час. Ну и зачем писать про 23 минуты? Почему не 30 минут? Причем это официальный олимпийский автобус. Или взять мои первые минуты в Америке – в аэропорту судей по разным видам спорта собрали в одном месте: «Скоро за вами приедет минивэн». Он приехал, водитель спросил: «Куда едем?» – «Мы размещаемся в университете». – «Я знаю, что это университет, а как ехать-то?» Судьи переглянулись между собой – все из Европы и первый раз в Атланте. Водитель сказал: «Ну, будем искать».

Оказалось, что организаторы привлекли к Олимпиаде армейских водителей из разных штатов. Многие даже не знали, как из аэропорта выехать – навигаторов тогда не существовало.

– Какой была атмосфера на теннисе?

– Странной, не сравнимой с «Уимблдоном». В Америке совсем другие зрители. Они все время ходили и ели.

Тогда впервые увидел, что американское телевидение показывает только американцев. Доходило до смешного: во время заплыва показывают американца, который второй. По лидеру камера только мельком проходила. Сейчас это не удивляет – знаю, что есть и такой вариант показа спорта. Но тогда было дико.

Еще жара – просто жуть. В Австралии, может быть, и хуже, но тогда я еще не ездил в Австралию. Уже потом судил на вышке в плюс 42. До сих пор не понимаю, как можно играть в такую погоду. Но в Австралии многое зависит от того, откуда дует ветер. В Атланте ветра не было, но была влажность. Очень тяжелое сочетание. С подобным потом сталкивался в Вашингтоне. Наверное, это самое сложное место в Америке летом, просто невыносимая духота. Не знаю, как там живут правительственные чиновники.

– В Атланте вы ходили только на теннис?

– Это отдельная история о том, насколько изменился мир и требования безопасности. Атланта – последние Игры, когда с аккредитацией судьи пускали на любые соревнования. Ты просто говорил, что судья, показывал аккредитацию – и проходил. Так я побывал на фехтовании, бадминтоне, легкой атлетике. Под конец собрались с коллегой-шведом на бейсбольный финал.

Думали, что не пустят. Перед входом стояла очередь, где пропускали по билетам. Мы просто перешагнули через барьеры, а когда нас спросили, куда идем, мы ответили, что мы судьи. Этого было достаточно.

– До какой стадии вы судили на Олимпиаде?

– Меня отобрали на финал, где играли Андре Агасси и Серхи Бругера. Даже осталась отсканированная фотография.

– То есть вам 27 лет, вы судите два года – и уже финал Олимпиады?

– Даже 26 – я в октябре родился. Но в этом ничего удивительного: на всех больших турнирах на финал отбирают лучших судей. Когда я впервые приехал на Кубок Кремля, на меня смотрели как на выскочку. Все дяди по 50-60 лет, а тут какой-то молодой парень из Питера. Но если ты получаешь хорошие оценки от судей на вышке, то есть шанс, что судить финал будешь ты. Вне зависимости от возраста.

Но финал Атланты я плохо запомнил. Он был какой-то невнятный – Агасси легко выиграл. Вот финал Сиднея-2000 – намного лучше. На него меня не отобрали, и я с трибуны смотрел, как Кафельников выиграл в пяти сетах у Томми Хааса. Это было интереснее, чем судить на линии.

– Не отобрали из-за ошибки?

– На Олимпийские игры приезжают около 100 судей, на финал отбирают 20. Конкуренция высокая, и, видимо, были люди, которые судили лучше. Это нормально.

Кстати, на «Уимблдоне» еще тяжелее – туда приезжают под 300 судей, а финал судят в основном англичане. И дело не в том, как и кто работает. Просто есть своя иерархия.

– Если не брать «Уимблдон», как проходит отбор?

– После каждого матча судья выставляет оценки по 7-балльной шкале. Оценивает точность, уверенность принятия решения, как человек выглядит, – это основные вещи. Оценки суммируются, а в конце недели появляется итоговая. Раньше все делали руками, сейчас есть база данных с оценками судей по всему миру.

Игрок сказал «Я тебя убью» – что было дальше? Турниры в +5, на речном песке и вздутом ковре – каково это?

– Вы начинали судить в 90-х, когда в СНГ проходило много экзотических турниров.

– Они до сих пор идут по всему миру. Например, я никогда не думал, что «Челленджеры» можно играть в дутике, но в пандемию это произошло в Петербурге. ATP требовались турниры, альтернатив не было – сыграли в баллоне.

Небольшие турниры во Франции до сих пор славятся холодом, потому что у них нет отопления. Зимой, в начале теннисного сезона, на корте +5 градусов. В Корее я судил похожий по атмосфере Кубок Дэвиса. Февраль, на улице около +5, в зале +10. Это очень холодно. Некоторые игроки отказывались играть, чтобы не заболеть.

– Турниры 90-х на этом фоне не таких плохие?

– Я судил их. Например, в Узбекистане. Там с участием израильтян создавали серию международных турниров, и на кортах все было по мировым стандартам. Но когда дело касалось гостиницы… В 90-х в городе Карши гостиниц в принципе не существовало. Какая гостиница может быть в пустыне недалеко от афганской границы? Только общежития для командировочных нефтяников. Ничего ужасного, но часто пропадала горячая вода. А если была, то черная. Пить местную воду – даже холодную – вообще нельзя. Там другой состав, много солей – чтобы ее пить, надо родиться в этом месте.

Самый большой хаос – это Таджикистан в 2003 году, когда я приехал как рефери Кубка Дэвиса на матч Таджикистан – Иран. До этого не раз приезжал в Душанбе во времена Союза и запомнил его как приятный гостеприимный город. Спустя 15 лет все было хуже. Дворец тенниса, в котором я играл по юношам, стал обшарпанным, ковер – вспученным, за кортами никто не ухаживал. Жуткое состояние. И это объяснимо – там только закончилась гражданская война, когда власть и оппозиция вышли друг против друга. Мне рассказывали, что на площади стояли танки. Они не стреляли, потому что в последний момент вмешалась Россия и сказала: «Стоп, стрелять не надо».

– Вы могли отменить матч, учитывая состояние ковра?

– Играли в другом месте – на улице. Корт заявили как грунтовый. Я смотрю на него и говорю: «Цвет какой-то интересный – красный, необычный. Я нигде не видел такого цвета. Что у вас за покрытие?» – «Да мы речной песок берем тут недалеко, можем показать».

То есть они просто утрамбовали песок – никакой глины, кирпичной крошки. Линии – я такого никогда не видел – размечали мелом, как на футбольных полях. Шла машинка, из нее сыпалась краска. После каждого сета линии проводили заново, потому что они размазывались. Как-то сыграли, но впечатления были тяжелые. Все старались и хотели сделать хорошо, но в целом стране тогда было не до тенниса.

– В России такого никогда не было?

– На St. Petersburg Open в СКК положили ковер, когда в зале было холодно. Включили отопление – ковер пошел пузырями. Пришлось их резать, выпускать воздух и клеить обратно. Починили, но кто знал, что, если поднять температуру на семь градусов, покрытие идет волнами? Потом уже поняли, что нужно класть уже в теплом помещении.

В ЮАР на Кубке Дэвиса тоже экстренно переделывали. Перед матчем с Голландией они заново покрасили покрытие, разметили его – и ошиблись. Считали размер корта не по внешним линиям, а по внутренним. В итоге с каждой стороны он оказался на 10 сантиметров длиннее. Это много, пришлось за одну ночь перекрашивать и сушить. Справились, и матч прошел удачно – играли Хаасе, Андерсон.

В Пакистане на Кубке Дэвиса – все наоборот. Я приезжаю посмотреть корт. Организаторы приводят на зеленую поляну правильного размера, но никаких линий нет, просто трава. Спрашиваю: «Где корт?» – «Вот корт, сейчас разметим при вас, чтобы ошибок не было». Они вбили колышки и сделали все идеально.

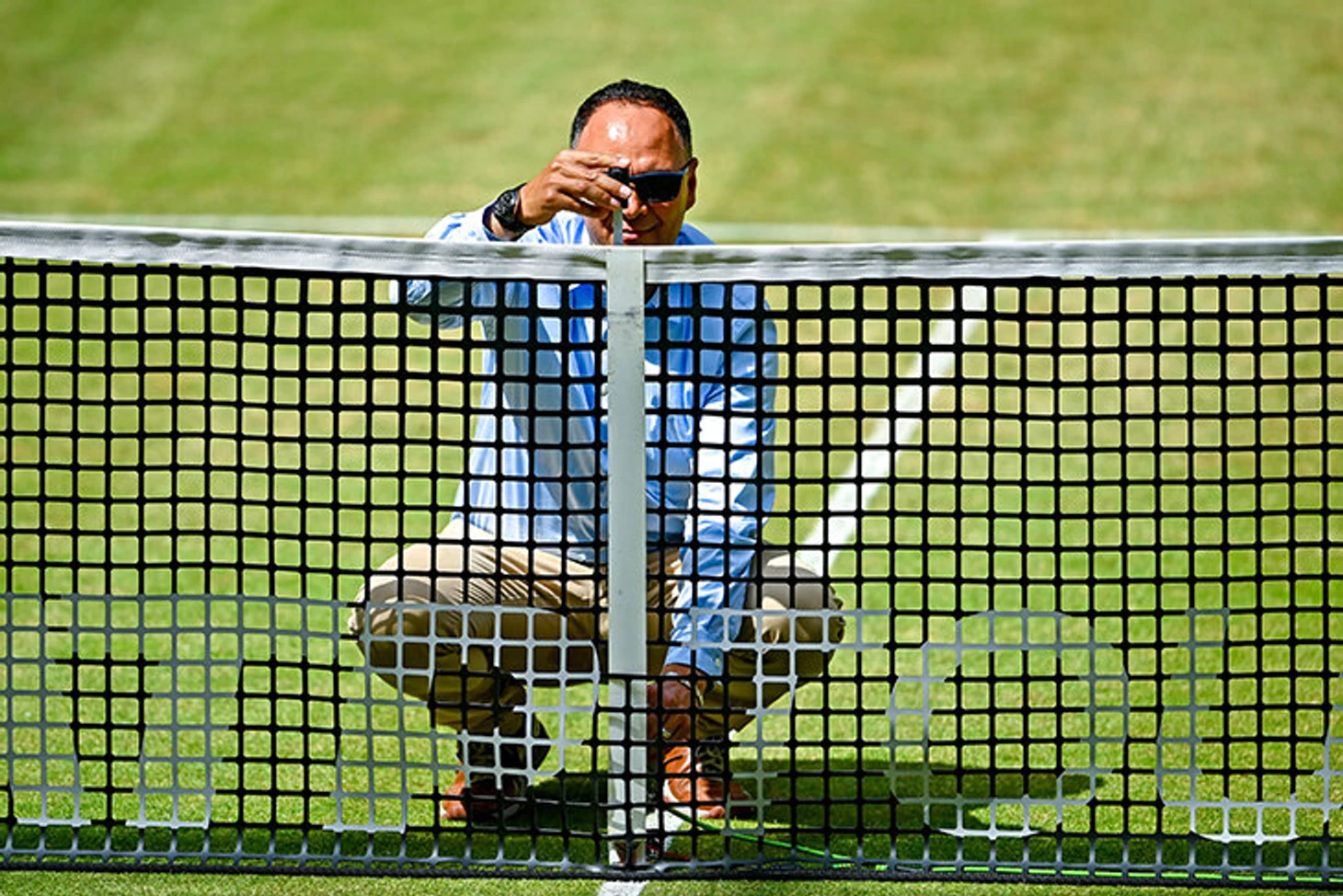

Истории про траву есть даже на «Уимблдоне». Вы знали, что в Лондоне hawk-eye несколько раз за турнир калибрует корт, потому что почва утаптывается и линии становятся ниже?

– «Уимблдон» – ваш любимый турнир, но он слишком чопорный. Какой турнир по атмосфере – анти-«Уимблдон»?

– Самая карнавальная атмосфера – в Майами, когда играют латиноамериканцы. Я судил пару, на одной стороне был Густаво Куэртен, на другой – Марсело Риос. Не центральный корт, но полные трибуны, бразильские и чилийские флаги, музыка, барабаны, все пляшут. Во время розыгрышей затихали, но на переходах начиналась самба. Просто карнавал.

– Самая неприятная ситуация, которая происходила с вами на корте?

– Можно ли считать такой ситуацией, когда игрок говорит: «Я тебя убью»?

– Вам так говорили?

– В середине 90-х. Напряженный матч, серия разных инцидентов. Я дал предупреждение, потом штрафное очко. Из-за этого пошли эмоции: «Мы же с тобой играли в теннис, как ты можешь против меня решение принять?» И дальше та фраза. На этом матч закончился. Но мы не разбежались – я пригласил супервайзера, он утвердил решение.

С игроком мы потом не разговаривали несколько месяцев. Он подошел: «Ты был не прав, я был не прав» – «Ты видишь это так, я вижу по-другому». Пожали руки и разошлись.

– Это советский теннисист на Кубке Кремля?

– Советский, но имен называть не буду, потому что уважаю его. Международный турнир в России, но не Кубок Кремля.

На Кубке Кремля за всю историю была только одна дисквалификация. Она случилась на моих глазах, я судил на линии. Женская пара, все тихо-спокойно. Не помню, кто выиграл, зато запомнил, кто проиграл – Каролина Вис из Нидерландов и Яюк Басуки из Индонезии. Они поспорили с судьей парой о том, коснулся ли мяч сетки. Совершенно банальный спор. Но Вис завелась и послала девушку на вышке подальше четко и ясно, а так делать нельзя. Это прямое оскорбление, на этом матч заканчивается.

– Если не послать, а спросить: «Ты слепой?» или «Ты идиот?» – это прямое оскорбление?

– Это неспортивное поведение, и судья на вышке как минимум зафиксирует нарушение кодекса поведения игрока. Но все зависит от того, как сказано. В правилах многое – на усмотрение судей, каждую ситуацию каждый оценивает по-своему.

Понятно, что есть очевидные вещи – когда смотрят в глаза и говорят, куда двигаться. Здесь никаких лазеек. В тех фразах, что вы сказали, может быть разный контекст. За одни и те же слова в разных ситуациях наказывают по-разному.

– Ваша главная ошибка в карьере?

– Финал «Челленджера», когда я отменил мяч на матчболе. Вместо «эйс» сказал «фолт», хотя действительно был эйс – это подтвердило много людей. В итоге другая пара выиграла. Это случилось 20 лет назад, но я до сих пор вспоминаю. И главное – помнят все участники матча, которые уже закончили. Теперь мы улыбаемся, но тогда я чувствовал себя очень плохо.

Игроки часто думают, что судьям все равно. Но нет, мы часто переживаем и не спим.

– Организаторы турниров часто дарят игрокам роскошные подарки. А судьям?

– Если игроки получают айфоны, то судьи – пауэрбэнки. Считаю, это адекватно. Из-за этого ценных подарков у меня нет, но есть запоминающиеся.

В Тегеране подарили небольшой ковер – это часть их культуры. В Бахрейне вручили статуэтку сокола, национальной птицы. Она как будто из серебра, в Дохе у победителей такие кубки. В Сингапуре подарили мячик из стекла с гравировкой и сказали: «Мы не можем дарить подарки дороже 20 долларов. Все, что выше, считается коррупцией».

Сколько зарабатывают судьи? Европейцы судят лучше, чем русские?

– Вы начинали судить на линии, потом добавилась вышка. Долго совмещали?

– На линии работал с 1993-го по 2002 год. Последним был турнир в Майами – единственный в том году на линии. Последний матч на вышке провел в 2009-м. Понимал, что заканчиваю, потому что основным направлением карьеры стали роли рефери и супервайзера.

Переход получился постепенным. Например, в 2001-м я судил на линии и на вышке, был шефом судей (супервайзером) и рефери. Выполнял четыре разных роли. Сейчас добавилась пятая специализация – судья hawk-eye.

– Во всех случаях у вас золотой значок – высшая судейская квалификация?

– Золотые – только рефери и супервайзера. На вышке был бронзовый. Он давал право судить первые круги «Больших шлемов», Кубок Дэвиса. Один раз я судил финал женского Кубка Кремля. Но на вышке никогда не был среди судейской элиты.

– С бронзовым значком вы могли работать линейным на финалах «Больших шлемов». Судили их все?

– В Австралии – да, на «Уимблдоне» точно выходил на какой-то финал, на «Ролан Гаррос» даже никогда не судил. Отправлял заявки, но не сложилось. Долгое время они практически не брали линейных-иностранцев. Максимум – 10 человек, я в эту десятку не попадал. Когда начали брать больше, я уже не судил на линии.

– Обидно, что не стали золотым значком на вышке?

– Желание было. Когда ты молодой, у тебя амбиции. Но сейчас знаю: есть люди, которые больше к этому предрасположены, которым дано. У них больше способностей и талантов.

Я снимаю шляпу перед Карлосом Бернардесом и Мохамедом Лайани. Я понимаю, что я бы все равно не судил на вышке так хорошо, как они. А они никогда не были бы такими супервайзерами или рефери, как я.

– Почему у вас не получилось, как у них?

– На вышке нужно быстро принимать решения и в хорошем смысле меньше думать. Если судья на вышке много думает – это мешает. Такие вещи нужно отсекать и выбирать простые решения. Нужно быть решительным, не иметь сомнений в себе, потому что это сразу отражается на работе.

У меня сомнения были. Я часто думал, как правильно и неправильно. Может быть, мне просто никто не подсказал, что саморефлексию надо убрать. Может быть, я бы справился. Но я считаю, что мой склад характера больше подходит для спортивно-административной работы.

– Со стороны это выглядит скучно. Судья на вышке принимает решения каждые 20 секунд, супервайзер – несколько раз за турнир.

– В работе супервайзера много того, что никто не видит – жеребьевка, расписание, штрафы, организация. Даже контроль света и размеры кортов на нас. На всех турнирах – по крайне мере, где я работаю, – мы обязательно мерим корты рулеткой.

Скоро будет «Челленджер» в Бахрейне, и в моей почте уже 60 писем по этому поводу: общение с организаторами, судьями, ITF. Работа супервайзера начинается не с первого дня турнира, а намного раньше.

А теперь представьте, если это не «Челленджер», а «Уимблдон», где за две недели проходит 254 одиночки.

– Сколько зарабатывают судьи?

– По-разному. Есть ITF, есть ATP- и WTA-тур. У каждой организации – свой судейский отдел, у лучших судей – годовые контракты. Они отличаются от человека к человеку, это не единая ставка.

У фрилансеров нет контрактов, но есть договоренности, что они могут рассчитывать на какое-то количество турниров в течение года. Их гонорары росли пропорционально инфляции, к призовым игроков они не привязаны. Когда я только начинал, белому значку гарантировали 300 долларов в неделю. Сейчас минимальная ставка – 550 долларов. То есть за 20 лет сумма выросла даже не в два раза.

– Речь про судью на вышке?

– Да, про белый значок, который обслуживает «Фьючерсы». Им платят за турнир, как и главным судьям.

Линейным платят по дням, потому что никто не знает, как пойдет. Турнир начинают 100 судей, а заканчивают 20.

– Про «Фьючерсы» понял – 80 долларов в день. Что на других турнирах?

– Когда я судил на вышке, вилка в туре была от 80 до 250 долларов в зависимости от турнира и стадии.

– То есть за условный US Open судья получает 3500 долларов.

– Я не судил там 20 лет, не могу сказать. Но не все так просто. Кажется, даже сейчас судьям не оплачивают перелет. Только дают определенную сумму на билет – условные 500 долларов. Если повезет – уложишься. Нет – доплатишь из своих.

Я еще застал странное время, когда судьям на линии не оплачивали гостиницу, а давали на нее деньги. Ты сам выбирал, где жить, и это приводило к странным вещам. Вместо того, чтобы жить в номере вдвоем, для экономии мы жили вчетвером. Двое на кровати, двое на матрасах. Потом менялись. Один раз я оказался в номере с Мохамедом Лайани. Он, я и еще два судьи.

Сейчас условия лучше, но золотых гор линейным все равно не заработать. Хотя с чем сравнивать. В мое время все американские турниры платили по 100 долларов в день. По тем временам это было потрясающе. Многие люди в России за 100 долларов работали месяц.

Кстати, у Бориса Львовича Собкина (долгие годы тренировал Михаила Южного – Sports) был белый значок. Мы с ним даже работали вместе на вышке на матче Кубка Дэвиса Белоруссия – Украина в 1995-м. Для него это был последний год, а для меня – первый. Несколько раз до этого он ездил в Америку судить на линии. Опять же – платили хорошо по тем временам.

Но самый щедрый турнир – «Уимблдон». Он таким был, продолжает считаться, и они этим гордятся. Когда Америка подняла гонорары судей, они тоже подняли. Сказали: «Мы должны быть немного выше».

– Линейным платили по 100 долларов, а на вышке?

– Если ты не на контракте, а фрилансер, выплачивали как бы бонус. Запомнил, что в Швеции в 1994-м доплата за вышку была 30%. Каждый турнир сам назначал процент.

Интересно, что на турнирах начального уровня судьи получают больше, чем игроки, но дальше разрыв несопоставимый. Игроки зарабатывают гораздо больше.

– Это справедливо?

– Трудно сказать. Игроки, конечно, важнее. Даже не спорьте – без игроков не было бы ничего. Все работает вокруг них. А сколько должны получать судьи…

Просто скажу, что теннисным судьям труднее, чем, например, футбольным, чьи матчи – раз в неделю. Футбольным проще заниматься другой работой в свободное время. В теннисе турнир идет неделю, каждый день ты выходишь на корт. Не так много моих коллег занимаются чем-то, кроме тенниса.

– В чем их мотивация?

– Многие молодые судьи работают на перспективу. Хотят сделать карьеру, хотя это непросто. Заработать на жизнь можно, но надо много тратить – времени, сил, нервов. К судейству должна быть склонность, потому что в профессии много отрицательных вещей. Тобой постоянно кто-то недоволен, возникают конфликты, рабочий день – ненормированный.

Но что объединяет многих судей? Любовь к теннису. Когда после матча ты говоришь: «Как было здорово!» Я ловил такие эмоции от матча Федерер – Роддик в 2009-м, когда в финале «Уимблдона» Роджер выиграл 16:14 в пятом сете. Или когда Роджер играл с Марреем в 2012-м – тоже финал «Уимблдона». Это вершина мастерства, ты становишься свидетелем потрясающего тенниса.

Мои лучшие коллеги отличаются тем, что для них важны эстетика и содержание тенниса. Это нечто большее, чем результат. Понятно, что наслаждаться труднее, когда ты на вышке или на линии, там больше сосредоточенности. Но был удивительный матч в Монреале, когда Кафельников играл с Агасси, а я сидел на задней линии. Игроки почти не ошибались, и я понимал, что это высочайший уровень. Они играли в потрясающем темпе с потрясающей глубиной. Отдельное удовольствие, что ты – часть этого, и должен принимать решение, попал игрок или не попал.

– Профессиональные судьи – долларовые миллионеры?

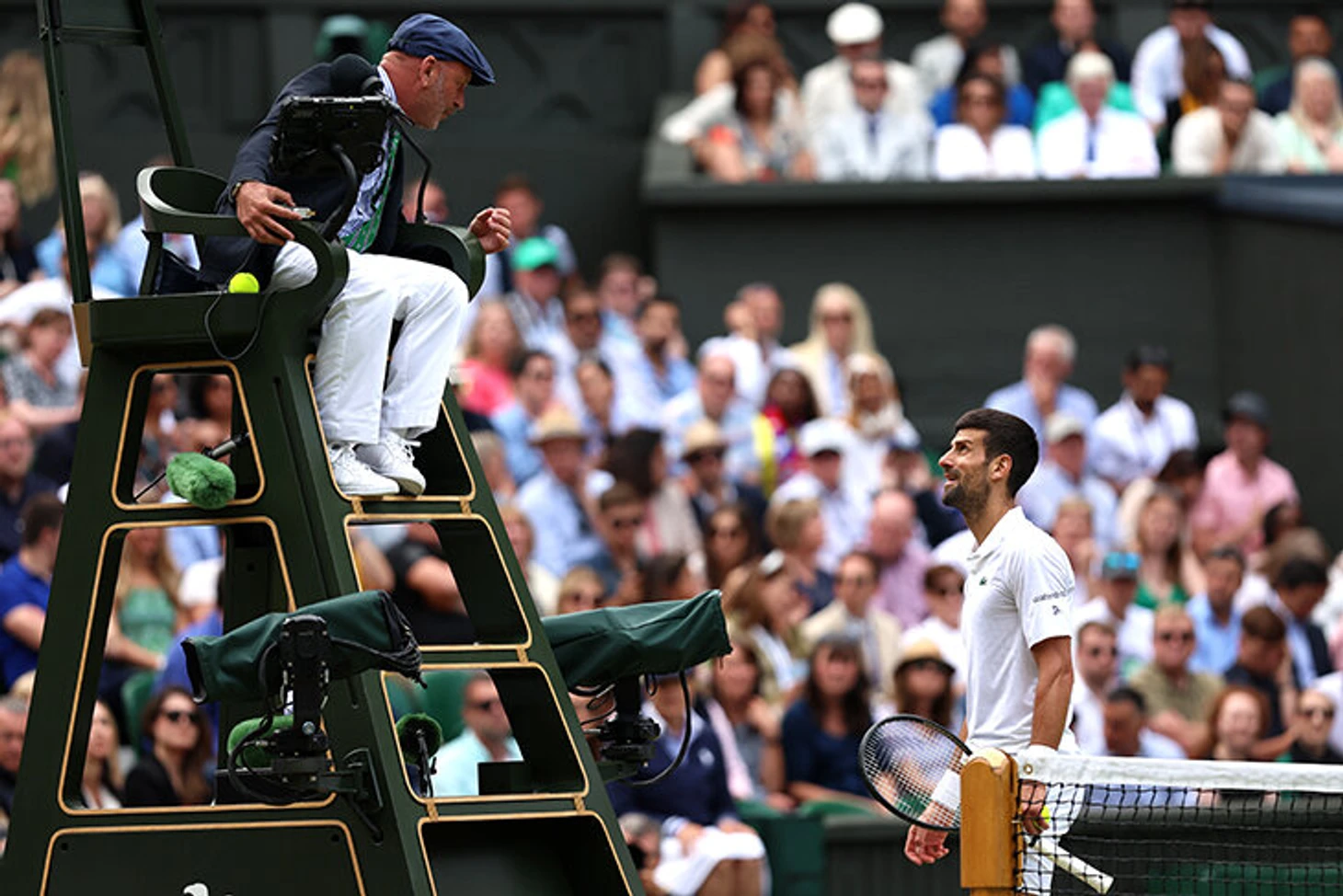

– Нет. Федерер как-то интересовался, сколько в год получает человек, который судит его финал. Он очень удивился. Это далеко не долларовые миллионеры.

– Сколько раз в жизни вам предлагали взятку?

– Ни разу. Денег не предлагали, возникали вопросы от организаторов как к супервайзеру: «Что мы можем для вас сделать?» В стиле «Не будьте к нам так строги. Вы просите улучшить свет, но может, нам для вас что-то сделать?» – «Нет, свет надо сделать». Но все это было давно и не в России. Никому в голову не приходило подходить ко мне с такими предложениями.

– Внезапный вопрос: какой монеткой пользуются судьи?

– У каждого своя. В свое время ATP сделал монетку с собственным брендингом, WTA – со своим. Некоторые другие турниры тоже так поступают. Дома у меня лежит монетка с логотипом канадского турнира. Хорошая монета – 50 австралийских центов. Она не круглая и там сразу ясно, где королева. Некоторые наши судьи любили рубль с Лениным, а мне казалось, что это не к месту.

– Кто лучший российский судья?

– У России длинная история международного судейства. Даже есть свой патриарх – Адольф Ефимович Ангелевич. Полковник Советской армии, военный переводчик с французского. Долгое время возглавлял советскую коллегию судей. В его времена не существовало значков, но у него была международная категория. Он провел несколько матчей Кубка Дэвиса как рефери.

Другой военный переводчик, но с английского – Григорий Маслаков. Москвич с бронзовым значком, судил «Уимблдон» и «Ролан Гаррос». Я его застал, он приезжал на семинар в 1993-м. Через два года Маслаков трагически умер от инфаркта.

Но так получилось, что в начале судейской карьеры я прошел мимо советской и российской системы. Моими учителями были западные судьи. Даже ни на какие внутренние российские соревнования не ездил. Только на два чемпионата России, которые проходили в Петербурге. Зато потом, научившись многому, я помог вырасти следующему поколению российских судей со значками ITF.

– Обучение иностранцами помогло?

– Считаю, что помогло, потому что не пришлось переучиваться. Регламенты и философия судейства все равно идут из англоязычной среды.

На мой взгляд, в сложной ситуации судья должен задать себе два вопроса. Особенно если это главный судья. Первый вопрос: «Что по этому поводу написано в правилах?» Когда известно, что написано: «Как поступить справедливо в рамках того, что написано в правилах?»

Часто судьи задают эти вопросы в обратном порядке. Сначала думают, как справедливо поступить, а потом решают, можно ли под это подвести какое-нибудь правило.

– Объясните на примере.

– Играем на улице без света, начинает смеркаться. Раньше было правило, что нужно останавливать игру после сета или после четного числа сыгранных геймов. По сути, правило дурацкое. Помню, я судил пару в Индиан-Уэллс, когда там были корты с плохим светом. Счет 1:1, на следующем гейме становится темно-темно. Стало 2:1, игроки говорят, что надо заканчивать. Но и я, и супервайзер отвечаем: «По правилам надо сыграть еще один гейм». Пока играли, опустилась тьма-тьмущая. Игроки – Грожан, Клеман – возмущались, но такие правила. Уже потом их поменяли – теперь останавливать матч можно при любом счете.

Но вопрос даже не в этом, а в том – когда справедливо останавливать матч. Если это надо делать при равном счете, то справедливо ли при 1:1, пусть игроки и говорят, что все нормально? Или лучше играть в темноте до 2:2, зато дождаться жалоб от игроков?

Другой пример. Когда игрок апеллирует к правилам, судья на вышке приглашает на корт супервайзера. Условно судья сказал: «Очко соперникам» – «Нет, нет. По правилам это не очко соперникам. Как так?» Тогда на корт выходит супервайзер. Его задача – поговорить с судьей и игроком и установить, что было на самом деле. Иногда понимаешь: что-то не то. Но ты связан правилами.

Единственный шанс принять справедливое решение – когда судья на вышке признается, что ошибся. Но если он настаивает, что все сделал правильно, то, даже если ты внутреннее убежден, что он ошибся, ничего не сделаешь. И тут вопрос о справедливости отпадает, потому что правила первичны. Хотя ты вроде все понимаешь, пытаешься вывести разговор, спрашиваешь: «Точно так? Именно так и было?»

– В России учили по-другому?

– Не могу сказать, как там учили, но понимаю, что там не было упора на знания правил.

Возьмем процедуру проверки следа мяча на грунте, когда судья спускается с вышки и проверяет, попал мяч в корт или не попал. Вся последовательность действий судьи регламентирована – есть правила, что и за чем нужно делать. Но когда я играл сам, никто не ходил проверять след. Судьи просто с вышки говорили, попал или не попал. Потом я столкнулся с нашими судьями старшего поколения на турнирах. Им сказали, что следы надо проверять, и для них это стало тяжелой психологической проблемой. Они не привыкли к этому.

Еще было такое, что в России судья – это большой начальник. «Чего вы тут будете со мной разговаривать?», «Идите, я вам все сказал», «Я сказал так – и все» – вот и все общение судьи с игроком. Когда-то так было во всем мире, но в конце 80-х-начале 90-х на Западе прошла профессионализация судейства – появились подробные регламенты и судейские школы. У нас это появилось позже.

И с совершенно с чистыми знаниями, кроме той самой книжки правил ITF, я вошел в мир судейства. Мне не пришлось переучиваться. Меня сразу учили, как правильно технически, потому что даже у судей на вышке есть техника, куда смотреть, сколько смотреть: подающий – принимающий – подающий – проигравший очко – записать счет. Или когда счет 2:1, смотришь на проигравшего гейм, пока он не дошел до своего места. Все движения головы прописаны в правилах. Как есть врачебный регламент, так существует и судейский.

Разборки на пистолетах на теннисе – что это было? Как зарабатывает теннис в Европе?

– В 1996-м вы судили финал Олимпиады. Теннис в тот момент стал основной работой?

– И да, и нет. С одной стороны, он был существенным источником дохода и занимал много времени. Но после того, как я защитил кандидатскую диссертацию, я не перестал преподавать.

Мой стаж длинный – от преподавателя я дошел до заведующего кафедрой физического воспитания. Три года проработал заведующим, в 2018-м ушел. Все это время у меня были рабочие часы – пары для студентов. Много лет я вел секцию тенниса. Не просто числился, а правда работал. В некоторые годы больше номинально, но коллеги были довольны. Если меня заменяли, я с ними рассчитывался.

– И в теннисе зарабатывали больше?

– Конечно. Раньше зарплата преподавателя была не особо ощутима. Сейчас цифры лучше, чем в 90-е, но все равно ужасные. Люди столько лет учатся, вырастают в хороших специалистов, а получают небольшие деньги – это грустно, и это большая проблема.

– Никогда не думали сменить профессию?

– Я ее люблю, и слава богу, до сих пор есть возможность заниматься любимым делом. Сейчас я преподаю на восточном факультете.

Сменить мог – в начале 90-х многие уезжали в клубы в Польшу и в Германию. В 1994-м меня вообще пригласили старшим тренером сборной Сирии, но я отказался. Получилось как – вместе с подопечными-юниорами из Ленинграда я приехал на турнир ITF в Дамаск. Познакомился с местными, президент сирийской федерации увидел, как я играю, и спросил, не хочу ли возглавить сборную. Сказал, что прямо сейчас может предложить контракт. Я никогда не мыслил себя тренером, тем более сборной, поэтому отказался.

Еще смутили условия – контракт давали не очень хороший. Кажется, 300 долларов в месяц. Из этих денег пришлось бы платить за еду. Тогда я уже знал, что более титулованные коллеги уезжают в Европу и Турцию на 1000 долларов. С уровнем первой сотни Союза легко можно было найти работу в клубе и параллельно играть турниры.

– Почему вы так не сделали?

– Родители были сильно против, и я все-таки хотел учиться. Бросить учебу – особенно в аспирантуре – было немыслимо. Плюс к тому времени получил белый значок судьи, понимал, что смогу зарабатывать судейством, и уезжать никуда не нужно. Но многие друзья – теннисисты моего поколения – уехали и играли в клубах. Кто-то играл только летний сезон.

В Германии такое количество лиг, что в них играли все – от Кафельникова до очень слабых игроков. Сам я вряд ли потянул бы Оберлигу, но в третьей лиге точно играл бы.

– Откуда в Европе культ клубного тенниса?

– Там вообще культ клубной жизни. Одно время я жил в Базеле. Читал о том, что происходит в городе, а там: «клуб любителей стрельбы из пистолета», «клуб любителей таких животных», «клуб любителей того и сего» – все люди объединены в клубы, у них проходят ежегодные собрания, выборы в совет клубов.

Или Всеанглийский теннисный клуб, который проводит «Уимблдон», – он действительно существует. Есть комната, где заседает правление, в ней – тяжелый суконный стол. Есть президент клуба, патрон, члены правления, сотрудники. Есть клубный ресторан, который совсем не вип, где все скромно. Когда сталкиваешься – это впечатляет. Совсем не похоже на другие организации и страны, которые проводят турниры.

Одно время я был членом британской ассоциации теннисных судей. Там тоже бурная жизнь: оппозиция, выдвижение, лоббирование кандидатов, обсуждение насущных вопросов. Просто шекспировские страсти, хотя это совершенно ничего не дает. Вся деятельность бесплатная, все члены – волонтеры. И дело не в теннисе, просто в Европе такая структура общества. Оно пронизано горизонтальными связями, все формализовано.

В России есть подобия теннисных клубов, но от них только название. Не как в Германии, где платишь взнос – и целый год пользуешься всеми возможностями.

– То есть клубы в Европе существуют на взносы?

– Если не брать Всеанглийский клуб, который живет с «Уимблдона», то клубы взаимодействуют с государством. В Италии – 100%, у них тесная связь с муниципалитетами, мэриями, они дружат. В Испании то же самое, при этом есть взносы.

В Праге – замечательный клуб, которому больше 100 лет и чей президент – Вацлав Клаус, бывший президент Чехии. Его клуб существует на взносы, плюс получает государственную дотацию на спортивную деятельность.

– Вы никогда не играли в клубах?

– Не играл, но как-то судил. В Швейцарии пригласили на двухдневный турнир в Церматт – замечательное место, вид на гору Маттерхорн, почему бы и нет?

– В российских клубах судили? Если почитать про «Большую шляпу» в 90-х, там такие фамилии – от Ельцина до какого-нибудь Антона Измайловского и лидера Подольской ОПГ.

– «Большую шляпу» не судил. Несколько раз работал на тусовочных турнирах ленинградского масштаба. Возникали разные ситуации. Бывало, люди договорились поиграть в теннис, но начинали спорить из-за мяча, и охрана доставала пистолеты. Думала, они сейчас подерутся. Такой раньше был стиль.

Как вы выучили 12 языков? Как выучить чешский, не изучая чешский?

– Есть видео – 2011 год, Кубок Дэвиса в Дании, вы неожиданно начинаете говорить по-датски, зрители в восторге аплодируют. Но когда вы перечисляли языки, которые знаете, вы не упоминали датский.

– Я не могу сказать, что знаю его. В шутку говорю, что знаю скандинавский, потому что могу объясниться по-шведски, а датский и шведский близки. Перед Кубком Дэвиса я подготовился, но было несложно. Частично ту речь я помню даже сейчас. Никогда не скажу, что говорю по-датски, но датскую газету пойму.

– Давайте посчитаем, сколько языков вы знаете или понимаете.

– Английский – на нем пишу, читаю и говорю. Это мой рабочий язык. Неплохо знаю чешский. Никогда специально не учил, но чувствую себя на нем комфортно.

Восточные языки – арабский и иврит – моя вторая специальность. Я – востоковед-филолог. Но тут нюанс, что я знаю лучше литературный язык, чем разговорный, потому что не так много практики. Я говорю на арабском и иврите, но читаю и пишу лучше, чем говорю.

Следующий по уровню – французский. Дальше итальянский, немецкий, португальский, чуть похуже испанский. Он очень близок к португальскому, я его почти не учил. На голландском могу читать, но говорить никак не возьмусь. Хорошо понимаю словацкий, потому что он близок к чешскому. Чуть сложнее с польским – понимаю его, могу поддержать разговор, но, скорее всего, будет много чешских слов. Хотя меня поймут. Могу объясниться по-шведски, значит, меня поймет норвежец. Не факт, что я его пойму, но он меня поймет.

Все остальное – на уровне знакомства, неглубинное знание. Знаю грамматику и основной словарь финского и турецкого, могу догадаться о чем написано, спросить, где, когда и сколько стоит. Но в жизни не использую, поэтому с ними сложнее.

– Без финского, турецкого, шведского и русского получилось 12 языков.

– Где-то так, да.

– Какой был первый?

– Как ни странно, французский, потому что мама хорошо говорила по-французски, даже работала несколько месяцев во Франции по линии гимнастики. Сейчас она его не использует, но учила меня в детстве. Английский я выучил в английской школе, арабский и иврит – в университете, все остальное – сам.

– Почему вы полюбили Восток?

– Две причины. Одна – многонациональный Советский Союз, где республики говорили на своих языках. Ребенком я объездил многие из них и везде хотел понимать людей. Другая – деньги, которые мама привезла из Марокко. Обычно я мог расшифровать, что написано на монетах и купюрах из разных стран. В случае с Марокко даже не понял, что там за буквы. Это потрясло.

После окончания школы разговорился с теннисным знакомым, который окончил восточный факультет. Он знал про мой интерес к языкам и сказал: «В этом году как раз набирают на первый курс семитологов – они учат арабский и иврит. Конечно, хорошо бы выучить китайский, но арабский шире в культурном плане, с ним ты больше узнаешь». Я прислушался.

– Вы выучили португальский за несколько месяцев до того, как не поехать на Кабо-Верде. Каким образом?

– В букинистическом магазине нашел очень хороший и до ужаса дорогой лингафонный Кембриджский курс. В советское время можно было купить иностранные книги, которые кто-то сдавал. Я не знаю, кто продавал португальский, но запомнил, что это был курс для англоговорящих – 50 уроков с кассетами. Я прошел все 50 до конца.

Вообще, завидую людям, которые сейчас учат иностранные языки, – ресурсов невероятно много. Если бы такое было в 80-е или 90-е…

– Как можно выучить чешский, не изучая чешский?

– Как говорят, лучший способ, если рядом – носитель языка. С бывшей женой-чешкой я прожил 20 лет. Сначала мы говорили по-английски, постепенно перешли на чешский.

Мой рецепт не уникальный: надо пользоваться книгами – разговорником или лучше грамматикой. Нужно посвящать этому время, понять правила чтения, записывать их. Главное – чтение, чтение – это база, но если есть собеседник – вообще здорово. В чешском я лучше знаю некоторые разговорные выражения, чем неразговорные, потому что знаю язык от носителя.

– Вы сказали про чтение, но многие говорят, что нужно смотреть видео и слушать подкасты.

– Слушать надо, но как ты выучишь грамматику? Без нее никуда, чтобы читать и понимать тексты. Говорить-то проще, чем читать. Все лингвисты и полиглоты скажут, что набор слов для повседневного общения крайне ограничен. Столкнулся с этим в итальянском. Казалось, знаю мало слов, но разговор шел без проблем, потому что темы ограничены. О чем мы говорим? Куда пойти, что поесть, какая погода, политика в общих чертах.

– Как вы пришли к итальянскому?

– Несколько раз ездил на италоговорящие турниры, все вокруг говорили по-итальянски. Захотел подготовиться, чтобы поддерживать разговор и не чувствовать себя белой вороной. Каждый день в течение месяца открывал учебник и читал. Когда ты более-менее знаешь французский и португальский, итальянский дается намного проще.

– Очевидно, у вас способности.

– Отрицать не буду, я люблю языки. Помогает и хорошая зрительная память. Но я не люблю механически зубрить. Логика важнее – всегда хочется понять, как устроен язык.

– Чем больше языков знаете, тем легче?

– Конечно, между ними есть связи. В азербайджанском видишь знакомые арабские слова – что-то становится понятно. То же самое – со словацким из-за знания чешского.

Самый безумный языковой момент жизни связан как раз со словацким. На турнире в Кошице я был переводчиком между женщиной, которая говорила только по по-словацки, и игроком, который говорил только на бразильском варианте португальского. Кажется, это была моя вершина практического перевода.

***

– Вы были более чем в 70 странах. Какая запомнилась больше всего?

– Запоминаются моменты. Например, как-то перед Пасхой работал рефери на Кубке Дэвиса в Исламабаде. Связался с нашим посольством и узнал, что на территории есть храм, куда приезжает священник и проводит службу. Мне организовали пропуск, и я пришел в этот храм в пасхальную ночь. Цикады, колючая проволока и праздник Воскресения – невероятное сочетание.

Эстетически красивое место – самый север Дании, где встречаются проливы Каттегат и Скагеррак, то есть Балтийское и Северное моря. Это происходит возле маленького города Скаген, где даже свет удивительный. А самое интересное, что Балтийское море справа и Северное слева – разных цветов. Четко видно границу, вода вообще не смешивается.

Эмоционально больше всего запомнилось Макао. Когда я был маленьким, часто смотрел на глобус. Гонконг в скобках был подписан как колония Британии, Макао – Португалии. Я думал, что никогда там не побываю, потому что это точка непонятно где. Какая-то детская мечта, которая существует только в книжках. Но однажды мечта стала реальностью.

Фото: РИА Новости/Борис Кауфман, Ратушенко, Владимир Родионов; Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Thomas F. Starke, Michael Reaves, Clive Brunskill, Clive Brunskill, Julian Finney, Al Bello, Clive Rose, Lutz Bongarts; фото из личного архива Валерия Луткова

Хорошее интервью, спасибо.