Зумеры правда за ЗОЖ? Они отказались от алкоголя, но не от фастфуда и электронок

Около 25% населения мира – зумеры, то есть люди, которые родились между 1997-м и 2012-м.

Считается, что эти молодые люди (в 2025 году им от 13 до 28 лет) массово отказываются от вредных привычек: алкоголя, сигарет и запрещенных веществ. Ведь осознанность в тренде, а здоровье – физическое и ментальное – важнее всего.

Но действительно ли они так уважают ЗОЖ? Или это нелепый миф, основанный на стереотипах и мемах?

Зумеров, миллениалов и бумеров придумали в 1991 году в США, но реальное положение дел с поколениями эта классификация не отражает

Большую часть человеческой истории о поколениях говорили, обозначая родственников одного возраста, и только к концу XIX века подход изменился. Термином поколение стали описывать людей, живущих в одно время, чтобы подсветить различия между старшими и младшими. В тот период дети стали менее зависимы от мнения родителей, из-за второй промышленной революции мир изменился настолько сильно, что у старших попросту не оказалось знаний, которые могли бы помочь младшим.

Теория поколений, которую активно распространяют, появилась в 1991 году. Ее предложили американский популяризатор науки Нейл Хоу и писатель Уильям Штраус в книге «Поколения».

Они выдвинули теорию, согласно которой характер, мышление и ценности людей во многом определяются временем рождения и заключены в так называемые архетипы. Всего существует 4 архетипа (Пророк, Странник, Герой и Художник), которые сменяют друг друга примерно каждые 20 лет.

Опираясь на теорию Штрауса-Хоу, можно выделить следующие поколения:

Бумеры (рожденные в период с 1943 по 1960 гг., архетип – Пророк).

Рожденные в период послевоенного вдохновения, бумеры стали свидетелями золотой эры экономического роста и технологического прогресса.

Поколение Х (рожденные в период с 1961 по 1981 гг., архетип – Странник).

«Странники» выросли в период нестабильности, поэтому их считают независимыми и прагматичными. Они стали первыми цифровыми мигрантами: застали мир без гаджетов, но быстро освоили новые технологии.

Миллениалы (рожденные в период с 1982 по 1996 гг. (в некоторых источниках с 1982 по 2005 гг.), архетип – Герой).

Первое глобализированное поколение, выросшее на переходе от телевидения к интернету. Считается, что «герои» – ответственные коллективисты, которые склонны работать не только ради денег, но и ради смысла.

Именно миллениалы придумали понятие work-life balance и начали говорить о ментальном здоровье. Они же столкнулись с первыми кризисами цифрового мира: выгоранием, информационной перегруженностью и давлением социальных сетей.

Поколение Z (рожденные в период с 1997 по 2012 гг., архетип – Художник).

Зумеры родились в эпоху, когда технологии стали базой. Старшие часто приписывают им отрешенность от внешнего мира, но на самом деле молодые люди просто привыкли решать вопросы онлайн – находить друзей и отношения в чатах, работать удаленно, заказывать доставку.

«Художников» считают чувствительными и эмпатичными. Они заботятся о равноправии, культуре общения и экологии. А еще часто отказываются строить карьеру и усердно работать, мотивируя выбор заботой о психике.

Выделяют и так называемое переходное поколение – зиллениалы. Они родились примерно в 1992-2002 гг. и сочетают черты миллениалов и зумеров. С 2012 года идет поколение «Альфа». А с 2025 года появляется еще одно – «Бета».

Несмотря на популярность теории поколений, ученые считают, что доверять ей нельзя. Аргументы весомые: при создании теории Штраус и Хоу ориентировались на предположения, а не на научные выводы, а еще изучали небольшую выборку представителей поколений – взяли интервью всего у 600 человек.

Мария Полякова, медицинский психолог: «С одной стороны, каждый вносит коррективы в семантику своего времени, а с другой – все являются продуктами своей эпохи. Наверное, мы всегда будем рассуждать о нигилизме нового поколения: о том, почему новое поколение отрицает постулаты предыдущего.

Это правильно, ведь только так мы формируем прогресс человечества. Если бы все поколения были одинаковыми, мы бы так и остались в каменном веке. Так что пусть теория поколений изучается, и ставится вопрос: что новое поколение может привнести?»

Анастасия Кокарева, специалист по подбору персонала: «Думаю, стоит доверять теории поколений. Я могу судить по поколению родителей, своего и зумеров. Мне нравится, что мы можем обмениваться разным взглядом на одни и те же вещи. То, что взгляд разный, – это в большей степени правда.

Например, люди старшего поколения чаще относятся к собеседованию серьезнее. Даже если интервью удаленное, они стараются быть в костюме, запрашивают ссылку на вход заранее, чтобы приготовиться, и стараются исключить лишние звуки. Специалисты младшего поколения не сильно берегут имя в профессиональном сообществе – возможно, из-за того, что в профессию, а тем более в одну компанию ребята идут не на всю жизнь, как это было принято раньше».

История меняла отношение к алкоголю, сигаретам и веществам. К поколению зумеров пришла мода на осознанность и здоровье, но есть нюансы

В древних цивилизациях алкоголь и психоактивные вещества считались полезными. В Месопотамии, например, врачи активно использовали опиум, так как он заглушал боль и создавал иллюзию исцеления.

Со временем отношение к веществам менялось. Так, в XIX веке из-за промышленной революции употребление табака и алкоголя стремительно выросло, здоровье людей стало ухудшаться во многом именно из-за вредных пристрастий.

Вскоре возникли движения за трезвость, которые призывали ограничить и вовсе запретить спиртное, пропагандируя здоровый образ жизни и моральные ценности. В России такие движения поддерживала православная церковь.

В начале ХХ века император Николай II ввел сухой закон, чтобы повысить производительность труда и здоровье населения. Это было особенно важно во время Первой мировой войны. Запрет на продажу спиртного должен был снизить уровень пьянства среди рабочих и солдат, однако привел к серьезным экономическим потерям: доходы от винной монополии составляли значительную часть государственного бюджета.

Кроме того, полностью искоренить употребление алкоголя не удалось: люди начали нелегально варить самогон.

Борьба в СССР с пьянством и курением серьезно повлияла на бумеров и поколение Х: запреты только подстегнули желание их нарушать

После распада Российской империи в 1917 году сухой закон продолжил действовать при советской власти.

Большевики не спешили возвращать продажу спиртного, считая трезвость важной для строительства нового социалистического общества. Официально запрет сняли только в 1925 году, однако уже через несколько лет началась новая волна борьбы с алкоголем.

В 1929 году запретили пивные ларьки, а в советских журналах стали активно публиковать статьи о вреде алкоголя, пропагандируя здоровый образ жизни. Эти меры стали частью общей идеологической политики, направленной на повышение трудовой дисциплины и борьбу с пороками старого мира.

Несмотря на ограничения, к середине ХХ века алкоголь и табак прочно вошли в повседневную жизнь большей части общества. Они стали не только социально приемлемыми, но и сформировали так называемый культурный код.

Особенно ярко это проявилось в советском кинематографе: в большинстве фильмов герои курят и выпивают, причем это часто подается либо как безобидная привычка, либо как элемент юмора. Алкоголь в кадре символизировал дружбу, душевные разговоры, праздники и даже рабочие будни, а курение нередко воспринималось как признак мужественности и интеллигентности.

Такое массовое изображение вредных привычек сформировало у нескольких поколений представление о них как о чем-то естественном и допустимом.

Только ближе к закату советской эпохи государство серьезно занялось борьбой с табаком и спиртным. В 1977 году вышел указ, призванный искоренить курение, как «вредную для здоровья привычку». А в 1985 году Михаил Горбачев провел мощную антиалкогольную кампанию.

Производство спиртного резко сократилось, продажи ограничили, а магазины, торгующие алкоголем, закрывались. Вырубали виноградники, а на свадьбах и застольях призывали пить соки вместо водки.

Кампания вызвала неоднозначные последствия: с одной стороны, по данным экспертов, за два года повысилась рождаемость и снизилась смертность, с другой – как никогда расцвело подпольное самогоноварение.

В то же время бюджет страны потерял значительные доходы от продажи алкоголя. В итоге запреты ослабли, но оставили заметный след в истории борьбы с вредными привычками.

Ситуация с запрещенными веществами в СССР была противоречивой. С одной стороны, страна оставалась закрытой, что ограничивало распространение запрещенных веществ, с другой – в среде хиппи, рок-музыкантов и молодежных неформальных движений 1970-х появлялись люди, употреблявшие наркотики.

В ответ на это государство ужесточило меры: был издан указ о борьбе с наркоманией, введена уголовная ответственность за хранение и распространение запрещенных веществ, а их пропаганда в искусстве и СМИ строго пресекалась.

Тем не менее, в советском обществе наркомания не приобрела массового характера. Она не стала «культурной пандемией», как в западных странах, где наркотики были частью молодежных движений.

Настоящий всплеск проблемы пришелся на период перестройки, когда контроль ослаб, границы стали более открытыми, а в страну начали поступать новые, более доступные и опасные вещества. Именно тогда наркомания из маргинального явления превратилась в серьезную социальную проблему.

Миллениалы росли в 90-е: для них социальная незащищенность и отсутствие контроля со стороны государства обернулись кризисом здоровья

С распадом СССР люди оказались в новой реальности – свобода пришла вместе с экономическими трудностями и социальными потрясениями. То, что раньше контролировалось законом и моралью, стало доступно без особых ограничений. Это привело к резкому росту вредных привычек.

Курение приобрело масштабы эпидемии: 63-67% мужчин регулярно употребляли табак, что было одним из самых высоких показателей в мире. Импортный алкоголь хлынул на рынок, среди популярных брендов была, например, немецкая водка Rasputin. Потребление спиртного резко выросло, а вместе с ним – смертность от связанных с ним заболеваний.

Но самая тревожная ситуация сложилась с психоактивными веществами. Если в советские годы наркомания оставалась относительно редким явлением, то в 90-е ее масштабы стали угрожающими. Число официально зарегистрированных зависимых возросло с 30 000 до 209 000 всего за несколько лет. В 1999 году именно столько человек попало в больницы из-за наркозависимости, а реальная цифра могла быть в несколько раз больше.

Все это в комплексе привело к кризису общественного здоровья: выросла смертность, снизилась продолжительность жизни, а качество медицинской помощи в условиях экономического спада оставляло желать лучшего. 90-е стали периодом, когда общество столкнулось с тяжелыми последствиями неконтролируемого распространения алкоголя, табака и наркотиков.

Мария Полякова, медицинский психолог: «Вредные привычки, особенно зависимости, становятся социальным конструктом – это неизбежно, потому что любая болезнь имеет несколько факторов, включая социальный.

Что касается моды на алкоголь, табак и наркотики в 90-е и нулевые, тогда, как и сейчас, средовой фактор играл большую роль. Табак и алкоголь действительно были в моде у молодежи, однако наркотики – нет. Наоборот, люди, которые употребляли, принадлежали к неблагополучной прослойке общества. Этих людей сторонились, это были, я бы даже сказали, социальные изгои».

Зумеры наблюдали подъем культуры здоровья в ХХI веке

С начала 2000-х государство всерьез взялось за борьбу с кризисом общественного здоровья.

Власти начали постепенно ужесточать меры против злоупотребления алкоголем и курения. Был введен запрет на продажу алкоголя в ночное время, повысились акцизы на спирт, также была установлена минимальная цена на водку, что сделало дешевый алкоголь менее доступным.

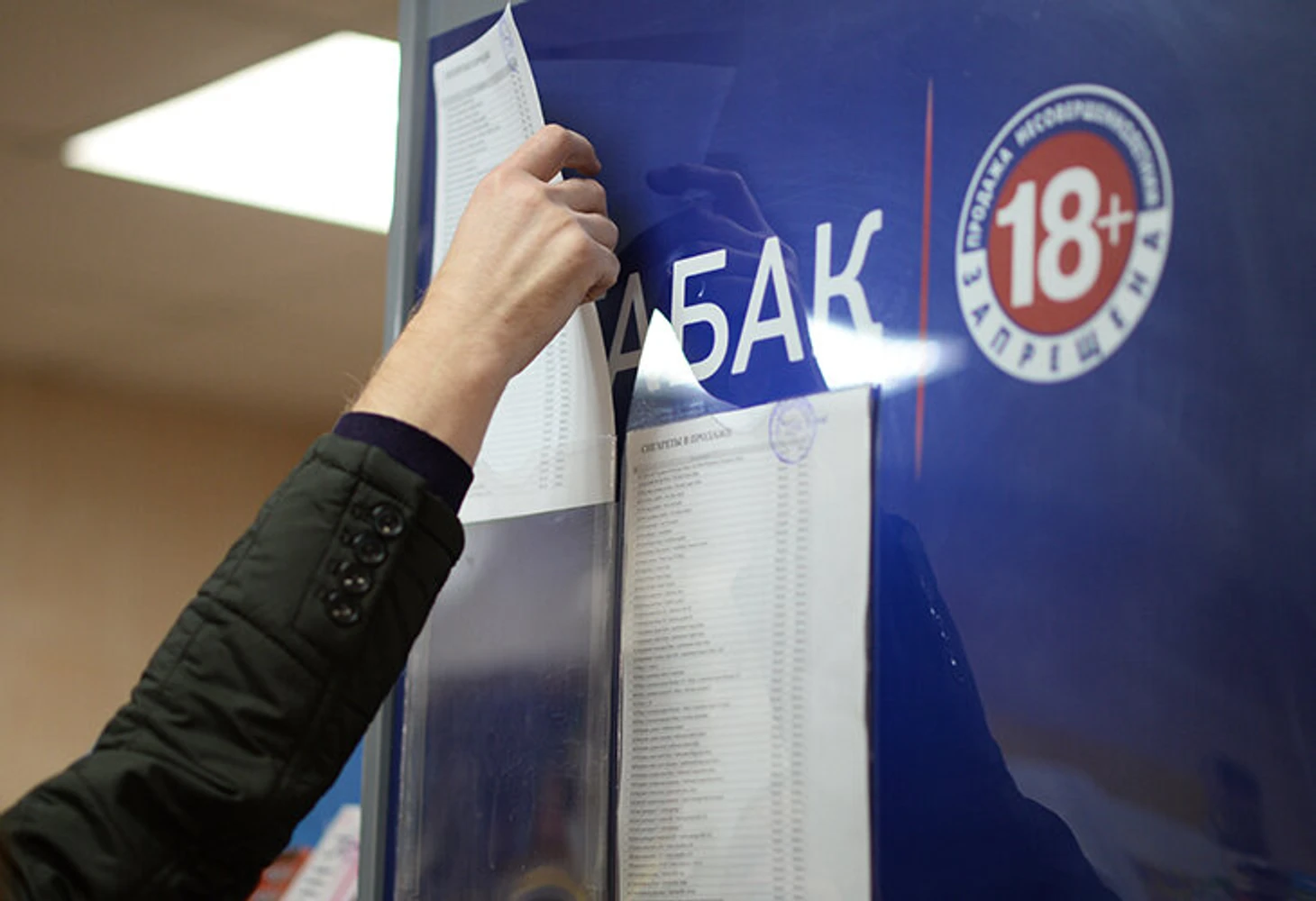

Параллельно с этим начали бороться с курением: ввели закон, запрещающий рекламу табака и продажу сигарет несовершеннолетним.

В 2013 году в России вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Теперь нельзя было курить в кафе, ресторанах, на вокзалах, в подъездах жилых домов и даже на некоторых открытых площадках. Этот закон стал одной из самых строгих антитабачных мер в истории страны.

Чуть позже борьба с курением распространилась и на киноиндустрию. В российских фильмах начали появляться плашки с предупреждением о вреде табака, а сцены с курением сопровождались пометкой о том, что на экране будут демонстрироваться сигареты.

С 2010 года в стране начал развиваться любительский спорт. Особенно популярными стали забеги – интерес к ним вырос в 3 раза, Россия стала мировым лидером по росту участников марафонов. Именно тогда появилось знаменитое «Беговое сообщество», которое организовывает старты по всей стране – такие как Московский марафон и питерское соревнование «Белые ночи».

Кроме популяризации ЗОЖ, в стране наблюдался рост зарплат: некоторые семьи, которые в 90-е столкнулись с бедностью, восстановили финансовую стабильность. Как результат – меньше людей начало прибегать к алкоголю и сигаретам, чтобы снять стресс.

Со временем в стране усилился акцент на психологическое здоровье. Ментальные проблемы стали восприниматься не как слабость, а как важный аспект заботы о себе, общество начало более открыто обсуждать чувства, желания и внутренние переживания.

Получается, зумеры выросли в более сознательном обществе, что, в свою очередь, повлияло на их привычки: они меньше употребляют алкоголь и курят меньше по сравнению с предыдущими поколениями.

Анастасия Кокарева: «Зумеры более чувствительные и свободные. Мы, миллениалы, ищем свое место и умеем трудиться. Правда, по ощущениям, основной мотив нашего профессионального развития – «не умереть нищими под мостом». Наше основное преимущество – автономность, ведь нам ничего не досталось от государства и от родителей. Мне кажется, быть на стыке времен лучше всего: есть возможность забрать лучшее от двух поколений и сделать по-своему».

Эпоха сформировала здоровые привычки зумеров? Спойлер: не совсем

Зарубежные исследователи замечают позитивную тенденцию. В 2001 году доля пьющей молодежи составляла 72%, а в 2023 – 62%. Логично, что зумеры пьют меньше миллениалов, ведь у нового поколения больше информации о вреде алкоголя. А удобный доступ к ней – смартфоны и планшеты – появился уже в раннем возрасте.

В сентябре 2024 года в РБК было опубликовано исследование, согласно которому, среди потребителей алкоголя зумеры составляют всего 13%. При этом больше половины молодых людей в России вообще не пьет. Для сравнения: среди людей 26-40 лет и 41-60 лет доля трезвенников составляет лишь около трети – 28,6 и 30,7%.

Анастасия Кокарева, специалист по подбору персонала: «В плане алкоголя на мероприятиях не замечала отличий зумеров от любого другого поколения. С каждым годом все больше людей не пьют вообще. По крайней мере, эту тенденцию замечаю в IT-сфере».

Есть вероятность, что со временем выпивающих зумеров станет больше. Ведь люди часто приобретают вредные привычки с возрастом, в том числе из-за «взрослых» проблем и эмоциональных кризисов.

Однако важно отметить, что, хотя такая вероятность и существует, она не неизбежна для всех. Новые подходы к здоровью, психологической помощи и развитию осознанности помогают многим людям справляться с трудными периодами жизни без вредных привычек.

Проблемы с эмоциональным состоянием все чаще обсуждаются открыто, молодежь имеет доступ к большому количеству ресурсов, помогающих находить здоровые способы решения кризисов, например, через психотерапию, спорт, поддержку со стороны близких и друзей.

Правда, в большей степени тренд на ЗОЖ коснулся отказа от алкоголя. У зумеров достаточно других вредных привычек, которые не делают их здоровее. Так, курение до сих пор остается распространенной проблемой среди молодежи. В основном, из-за популярности электронных сигарет. Эти устройства доступны, имеют привлекательный дизайн и разнообразные вкусы, и часто рекламируются как менее вредные. ВОЗ установила, что «электронки» могут почти в 3 раза увеличить число потребителей никотина среди молодых людей, включая тех, кто до этого никогда не курил.

Кроме того, зумеры часто питаются фастфудом. Пищевые привычки формируются под влиянием нескольких факторов: быстрый темп жизни, доступность доставки, финансовые ограничения. Однако это не означает, что они совсем не заботятся о здоровье. Многие интересуются альтернативными диетами, растительными продуктами и биодобавками.

На мнение молодых людей влияет и место, где они живут. К примеру, 43% городских жителей заявляют, что стали активнее следить за питанием, а среди сельчан этот показатель равняется 38%. Это может быть связано с более низкими зарплатами и уровнем образования в деревнях, а еще с такой проблемой, как скука. Если нечем заняться, почему бы не выпить?

Правда, и здесь у молодого поколения вариантов больше, чем у предшественников: они могут «залипнуть» в видео в соцсетях и, возможно, так уберегут себя от вредных привычек.

Несмотря на особенности поколений, ЗОЖ нравится разным людям. В 2024 году исследователи провели опрос, который позволил узнать: среди 85-92% представителей всех поколений популярен ЗОЖ, но серьезно следят за собой немногие. И это – внимание – поколение Х (61%) и бумеры (66%).

Читать также:

Бросить курить – очень сложно. Но возможно и без лекарств. Рассказываем, как это сделать

Больше о тренировках, питании, спортивной медицине и спорте как занятии – в разделе «Здоровье»

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин, Сергей Пятаков; Silas Stein/dpa, Andrey Arkusha/Global Look Press; wellcomeimages.org

стоп сигнальные огни

>В 2013 году в России вступил в силу запрет на курение в общественных местах. Теперь нельзя было курить в кафе, ресторанах, на вокзалах, в подъездах жилых домов и даже на некоторых открытых площадках

Уже 10 лет как нельзя курить, смешно )) Реальность другая немного, по крайней мере в подъездах без видеокамер, а таких всё еще много. И на остановках общественного транспорта курят еще как. Запретили - не означает, что все так сразу и перестали

Потребление алкоголя (особенно если не брать пиво) и сигарет тоже падает (запрет на курение в общ.местах вообще тот редкий случай когда законодатели порадовали) - все меньше людей, которые "каждую пятницу я в *овно!". Про пиво впечатление что есть какой-то процент, который бухает его нещадно и вот они, а не большинство, делают продажи

Сам лично про алкоголь могу не вспоминать месяцами - просто не хочется. Хотя, даже не будучи бухариком начинал себя ограничивать "потому что похмелья не хочу". С вейпами, думаю, та же тема, что и с сигаретами в нашем детстве - когда многие начинали курить "ради крутизны" - вряд ли они всю жизнь будут "сосать и парить" и бросят когда под 25-30 будет или раньше

Подпись: миллениал)

Примерно тот же тренд в вине, в прошлом году впервые белое обошло по продажам красное, запрос на снижение градусности, рост популярности игристого

Да и покупать самому себе это многовато за маловато.