В списках не значились…

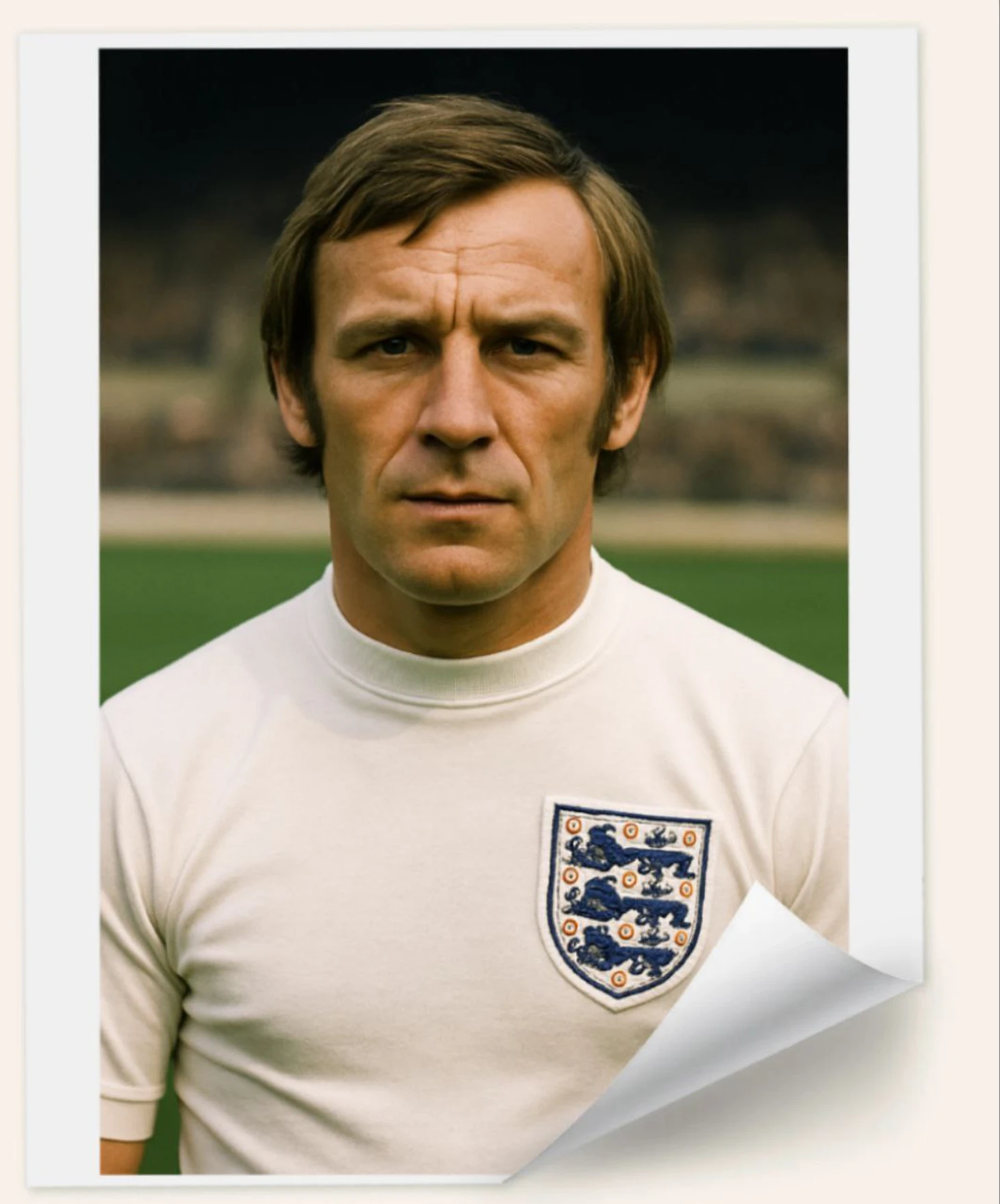

Первым из числа таких «неудачников» мне на ум пришел Стив Брюс. Более молодое поколение знает его как английского Сергея Ташуева (они даже внешне немного похожи) – тренера, сменившего больше десятка клубов АПЛ, а до начала карьеры менеджера он был достаточно неплохим игроком, поучаствовавшим в становлении того самого «Манчестер Юнайтед» начала 90-х, который уничтожал в Англии всех и вся. Брюс не только держал на своих плечах весь центр обороны (вместе с Гарри Паллистером), но и более двухсот раз выводил «МЮ» на поле с капитанской повязкой и выиграл с ним двенадцать титулов.

К сожалению, в сборной у Стива совсем ничего не получилось. За 20 лет карьеры он заслужил право сыграть только в одном матче за Англию В: в 1987 году она обыграла Мальту (2:0), а Брюс провел на поле все 90 минут.

Чем же можно объяснить такое недоверие к защитнику со стороны тренеров? Есть ряд причин. Прежде всего, это высокая конкуренция. В Англии редко возникали проблемы с хорошими центральными защитниками. В начале 90-х в центре обороны у англичан играли Тони Адамс, Терри Бутчер, Марк Райт и тот жеГарри Паллистер. К тому же Брюс хоть и считался жестким защитником, но с техникой и скоростью у него были проблемы. Если в чемпионате Англии эти недостатки еще можно было компенсировать самоотверженной борьбой, то на международном уровне Брюса легко могли подловить шустрые нападающие Бразилии или Италии.

Ну и травмы. Стив, как классический английский защитник старой школы, делал больно не только своим соперникам, но и самому себе, в результате чего получал тяжелые травмы и пропускал некоторые матчи, теряя время на восстановление. Ферги как-то сказал о нем:

«Если бы у нас было 11 таких, как Стив Брюс, мы бы не проиграли ни одного матча. Он играл через боль, когда другие лежали бы дома».

Даже принимая во внимание все эти причины, факт отсутствия у Брюса матчей за Англию удивляет. Родись он шотландцем, то, скорее всего, до сих пор играл бы за их сборную.

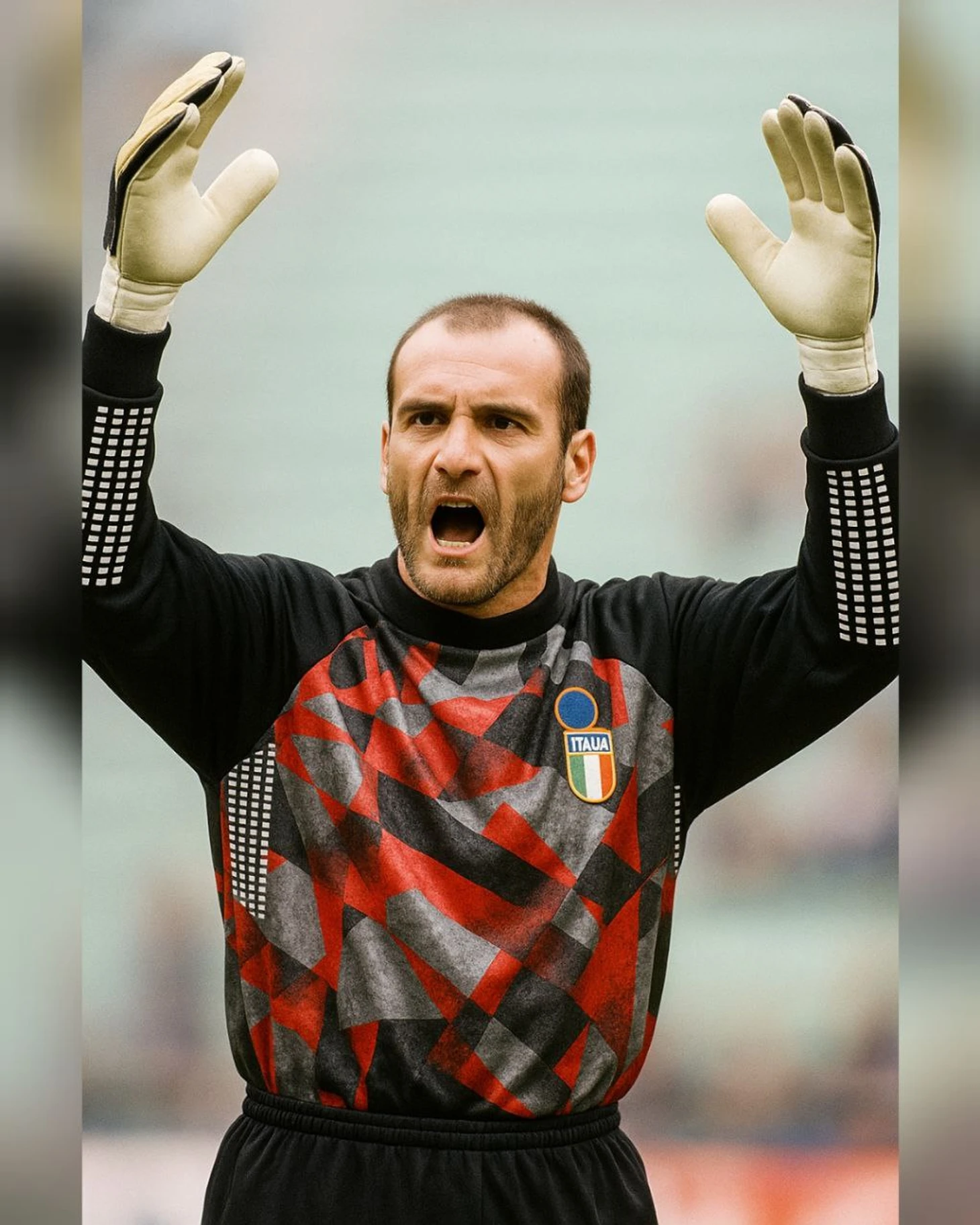

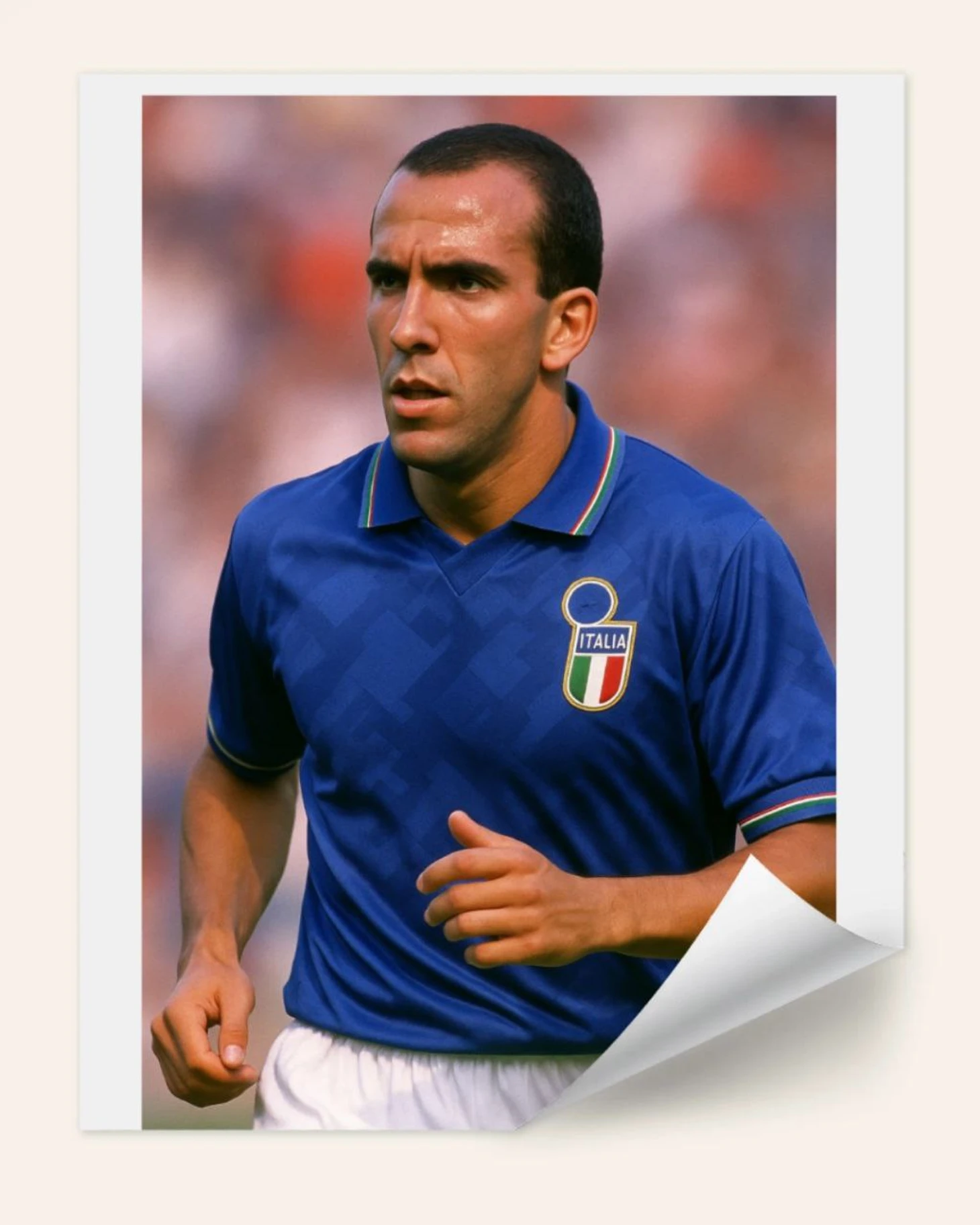

Себастьяно Росси (Италия)

Росси защищал ворота «Милана» все 90-е годы и был, в общем и целом, обычным вратарем, без изысков: суперсейвы пачками не выдавал, но и откровенных ляпов практически не совершал. В 1994 году Росси выдал рекордную сухую серию из 929 минут, которую, кстати, прервал Игорь Колыванов. Это достижение держалось 22 года, пока его в 2016 году на 45 минут не превзошел Джанлуиджи Буффон.

Но и не стоит переоценивать Росси: с такой защитой как у «Милана», в составе которой были Мальдини, Барези, Костакурты, Тассотти и Пануччи, в воротах мог играть и главный тренер Фабио Капелло.

Видимо, также рассуждали и различные наставники сборной Италии, делая ставку на Пальюку, Тольдо, того же Буффона и Перуцци. Справедливости ради, надо сказать, что все эти ребята были посильнее Себастьяно.

Однажды Росси все же мог зацепиться за сборную и даже поехать с ней на чемпионат мира 1994 года – он только что выдал прекрасный сезон 93/94 за «Милан» (вспомним ту самую «сухую» серию), выиграв с ним чемпионат Италии и Лигу Чемпионов, но эти достижения не убедили Ариго Сакки, который отчего-то сделал выбор в пользу Маркеджани и Буччи.

С тех пор тренерский штаб «скуадры адзурры» к кандидатуре Росси больше никогда не возвращался.

Джон Макговерн (Шотландия)

Макговерн, выражаясь избитым комментаторским штампом, рабочая лошадка, которая таскала рояль в центре поля. Такой вот Нголо Канте своего времени. Джона очень любил Брайан Клаф и брал с собой почти во все команды: «Хартпул», «Дерби Каунти», «Лидс» и «Ноттингем Форрест». Однажды он так сказал про шотландского полузащитника:

«Макговерн – игрок, который первым попадет в мой состав. Он делает всю грязную работу, и без него мы не были теми, кто мы есть».

Вместе с Клафом Макговерн выиграл два чемпионата Англии и, что важнее, два Кубка европейских чемпионов. И оба раза ушастый трофей поднимал над своей головой именно Макговерн, так как был капитаном «Форрест».

Хорошо, если он был таким важным и полезным игроком, то почему он никогда не играл за сборную Шотландии? А причина этому та же самая, что и у большинства героев этой рубрики – высокая конкуренция. Да, в 70-х и начале 80-х годов у шотландцев был, пожалуй, самый сильный состав в их истории. На позиции Макговерна выступали Грэм Сунесс, Арчи Геммилл, Дон Мэссон, чуть позже Гордон Стракан и все они по своим скиллам превосходили Джона, прежде всего, в атакующих действиях.

Также, возможно, на игнор тренеров сборной Шотландии повлияла личность Брайана Клафа – человека, который имел плохие отношения как с английской, так и с шотландской ассоциацией. И не будем забывать о каком времени мы говорим: это сейчас в футболе понятие «ротация» имеет важное значение. К тому же в современном матче на поле можно выпустить аж 16 игроков (11 основных + 5 замен), а в 70-е годы столько футболистов не требовалось (ввиду меньшей календарной загруженности) и допускалась только одна замена.

В завершение дадим слово самому Макговерну:

«Я бы прошелся по разбитому стеклу вдоль трассы М74 (главная автомагистраль Шотландии – прим. автора), лишь бы получить один вызов в сборную Шотландии. Я просто мечтал об этом – даже один матч стал бы для меня лучшим моментом в моей жизни ».

Микель Артета (Испания)

Обещаю, что в этом рассказе ни разу не прозвучат слова «доминирование» и «титулы».

Доминатор хоть и являлся воспитанником «Барселоны», за сине-гранатовых не сыграл ни одного матча на взрослом уровне. В его карьере было много достойных клубов (ПСЖ, «Рейнджерс», «Арсенал»), но свои лучшие годы Микель все же провел в «Эвертоне».

В «Эвертоне». Испанский полузащитник. Этот факт в большей степени объясняет почему именно Артета никогда не играл за сборную Испании. Дело в том, что все его конкуренты по позиции (Хави, Иньеста, Фабрегас, Хаби Алонсо, Бускетс и другие представители «золотого» поколения) играли в топ-клубах, боролись за самые высокие награды да и в целом обладали бо́льшим талантом и мастерством. Микелю просто не повезло родиться в одно время с такими мэтрами средней линии (а мы еще можем вспомнить Мату, Санти Касорлу и Давида Сильву), которые просто не дали ему ни единого шанса надеть футболку «Фурии Роха».

И даже, казалось бы, переход в статусный «Арсенал» не помог Артете получить заветное приглашение в сборную. Да и не стоит переоценивать этот трансфер: в конце августа 2011 года Венгер спешно латал дыры в составе, поэтому принцип комплектования команды был таким: «Ну вроде в футбол умеет играть. Берем».

Конечно, это шутка, но в ней есть доля правды. При всем уважении к Артете нужно признать, что в топовом «Арсенале» нулевых он вряд ли бы оказался. Что уж говорить про сборную Испании?

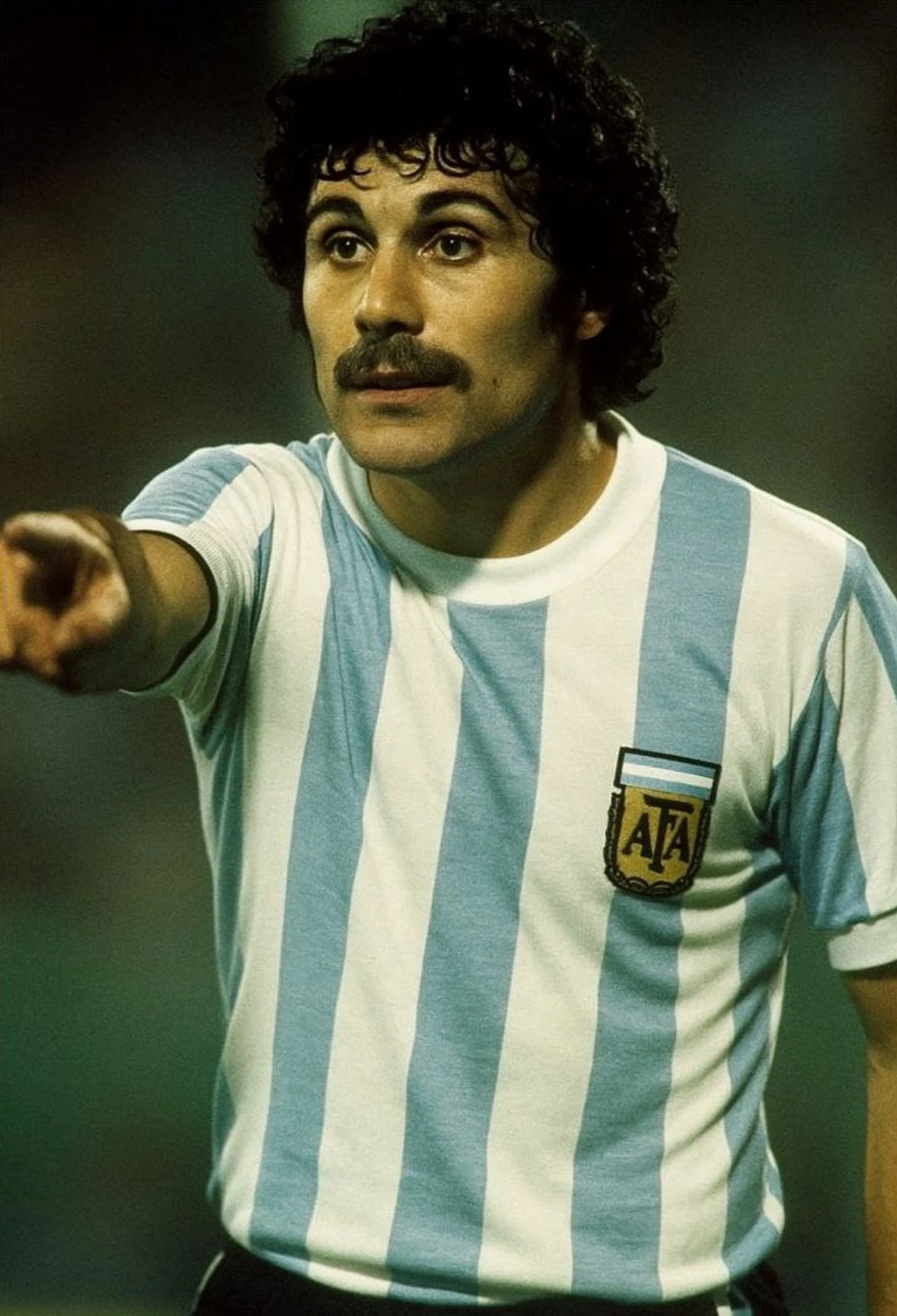

Делио Оннис (Аргентина)

Оннис никогда не был суперзвездой и играл в не самых статусных французских клубах («Реймс», «Монако», «Тур» и «Тулон»). Хоть в 1978 году он и стал чемпионом Франции, в истории местного футбола он остается совсем по другой причине: да, именно Делио Оннис является лучшим бомбардиром в истории Лиги. В его активе – 299 мячей забитых в высшем французском дивизионе. Пожалуй, этот рекорд будет держаться очень долго. К слову, у ближайшего преследователя из числа действующих игроков (Килиана Мбаппе) 191 гол, но что-то мне подсказывает, что в родные болота эта черепашка вернется еще нескоро, если вообще вернется.

Так почему же Оннис ни разу не был вызван в сборную Аргентины? Есть ряд причин, объясняющих этот парадокс. Во-первых, аргентинские тренеры в 70-е годы делали ставку исключительно на футболистов, выступающих в национальном чемпионате. К примеру, на домашний мундиаль 1978 года в заявку аргентинцев попал только один легионер – Марио Кемпес из «Валенсии». Но Кемпес был настоящей звездой и для него Менотти (главный тренер сборной Аргентины) сделал исключение.

Во-вторых, чемпионат Франции в те же 70-е годы не так высоко котировался в Европе в целом, и в Аргентине в частности. Из-за такого предвзятого отношения количество голов Онниса делилось на 16: мол, кому он там вообще забивает? Каким-то французским фермерам.

Ну и в-третьих, снова всплывает классическая высокая конкуренция за место не только в составе, но и в заявке: уже упомянутый Кемпес (лучший бомбардир чемпионата мира 1978 года), Леопольдо Луке и Рене Хаусман больше подходили под изысканную и утонченную манеру игры, которой придерживался Менотти.

Хорошо. Не зовет Аргентина, так почему же молчит Франция? Дело в том, что Оннис за годы проживания в стране вина и круассанов так и не удосужился получить французский паспорт – 50 лет назад люди были не такими ушлыми и не имели на руках целые пачки паспортов. Так что и этот вариант отпал на самом раннем этапе рассмотрения (если Делио вообще принимал его всерьез).

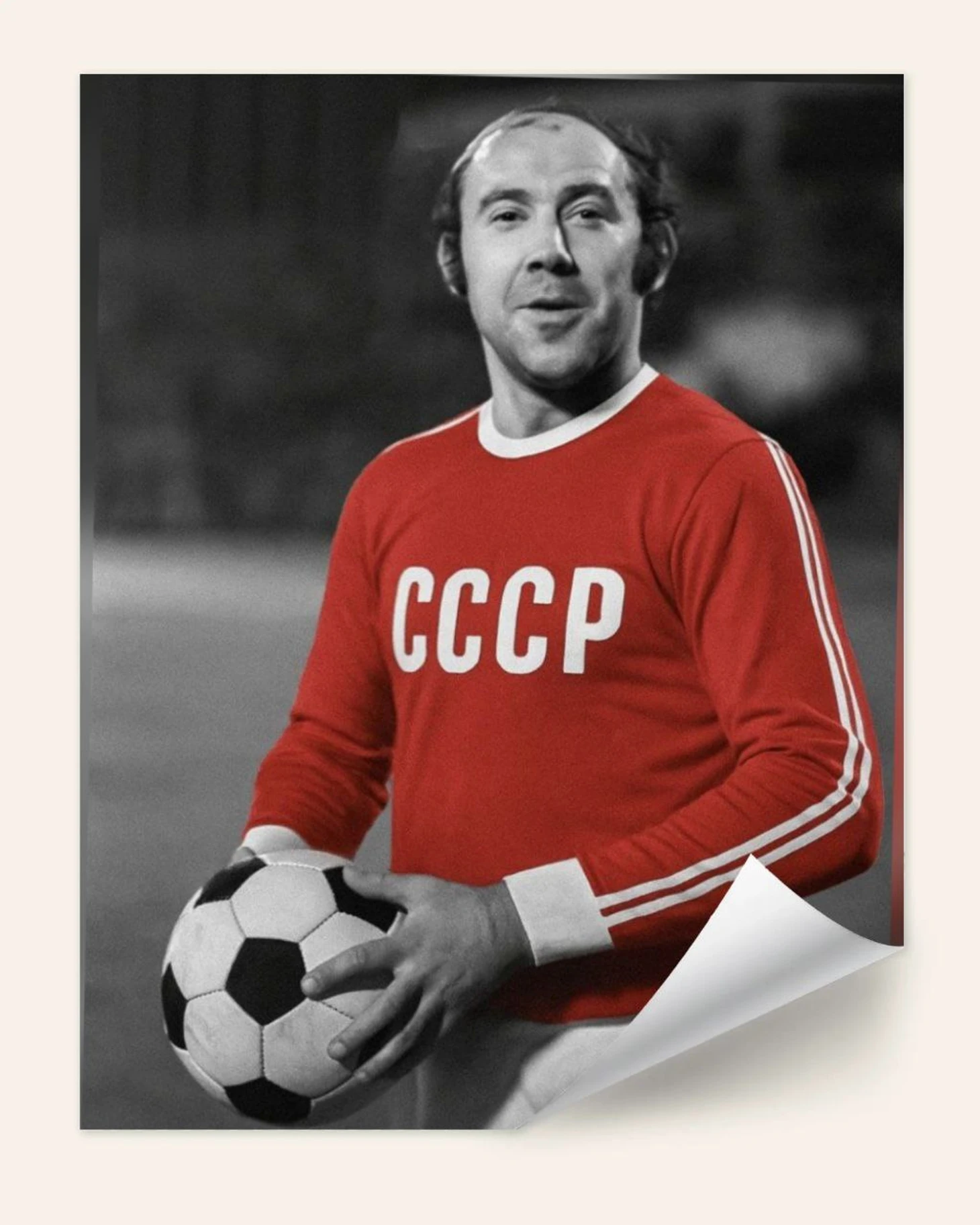

Виталий Старухин (СССР)

Легенда донецкого, да и всего советского футбола, лучший бомбардир чемпионата СССР 1979 года (26 голов), лучший футболист СССР (по версии еженедельника «Футбол-Хоккей») того же года и просто народный любимец, которого болельщики любя называли «Бабуся» – все это относится к форварду «Шахтера» Виталию Старухину.

На высшем уровне он провел всего восемь сезонов, но успел оставить яркий след в истории советского футбола, в котором он был одним из лучших игроков по умению играть и забивать головой. Исторически этот элемент считался слабым местом в игре отечественных форвардов, но Старухин в этом плане являлся исключением. К сожалению, точное число голов, забитых им, так сказать, со «второго этажа», неизвестно, но историки донецкого футбола считают, что таковых у Виталия насобирается примерно 70-80% от общего числа.

В общем, Старухин был прирожденным бомбардиром, которых сейчас уже не делают (это я специально для олдов написал). Любители футбола даже сравнивали его по манере игры с великим Гердом Мюллером.

В этой связи возникает справедливый вопрос: так почему же тренеры сборной СССР игнорировали эту голевую машину? Причин тут несколько, а точнее три: Блохин, тактические соображения и образ жизни Старухина.

Начнем по порядку. Олег Блохин в середине 70-х без преувеличения являлся мировой звездой («Золотой мяч» 1975 года подтверждает этот тезис). Конкурировать с таким быстрым и техничным игроком грузноватый форвард провинциального «Шахтера» никак не мог. Но почему бы тогда не использовать его как второго нападающего, эдакого Яна Колера в паре с Миланом Барошем?

На этот вопрос даст ответ вторая причина: сборная СССР практически всегда отдавала приоритет низовому и комбинационному футболу. Тренерам советской команды Старухин не подходил для их игровой модели: как Бескову с его изысканными стеночками и забеганиями, так и Лобановскому с его гигантскими физическими нагрузками.

С Валерием Васильевичем фактурный нападающий один раз все же поработал. Произошло это на Спартакиаде народов СССР в том же 1979 году, где оба защищали честь сборной Украинской Советской Социалистической Республики. Старухин так описывал свои ощущения от игры под руководством Лобановского:

«Я еще вперед бегу, а они уже все у чужой штрафной. Собираюсь назад, а они мимо меня несутся. Лучше бы я в Донецке сидел, пиво пил!»

Ну и третья причина кроется в характере самого Виталия: упрямого и своенравного Старухина, привыкшего называть вещи своими именами, любили и уважали болельщики, но никак не главные тренеры, которым не нужны лишние проблемы в раздевалке.

Джордж Армстронг (Англия)

Имя этого крайнего полузащитника сейчас могут вспомнить только самые преданные поклонники «Арсенала» (да и то не все), а между тем Джордж Армстронг – несомненная легенда «пушкарей». Он провел за лондонский клуб 576 матчей, и это больше, чем у Симэна, Бергкампа, Анри и многих других его знаковых фигур.

Мы привыкли к тому, что «Арсенал» – один из лидеров английского футбола, даже в трудные времена он по итогам чемпионата не выпадает из первой пятерки. Но так было не всегда: к примеру, в 60-е годы прошлого века «канониры» считались середняком и часто занимали места в середине турнирной таблицы. Да, в сезоне 1970/71 лондонцы сумели оформить дубль, выиграв и чемпионат, и кубок, но это достижение можно назвать разовой вспышкой, которая в дальнейшем не была подкреплена новыми большими победами.

Естественно, игроку такого клуба было тяжело пробиться в сборную своей страны, даже несмотря на высокую работоспособность и игровую дисциплину. Эти два качества больше всего отличали Джорджа Армстронга – футболиста без особой фантазии, но очень выносливого и трудолюбивого. В общем и целом, Джордж был классическим крайком, который, получая мяч на фланге, сразу наваливает его в чужую штрафную.

Безусловно, тренерам сборной хотелось видеть на краю полузащиты более разносторонних игроков. Например, Бобби Чарльтона, который периодически выходил на обоих флангах, или других чемпионов мира – Мартина Питерса и Алана Болла.

Ну и не будем забывать о пресловутых заменах, которые только-только стали официально появляться, когда карьера Армстронга перевалила за экватор. Тренеры сборных, понимая, что могут выпустить на замену одного-двух игроков, просто не вызывали многих достойных футболистов, понимая, что те, скорее всего, не выйдут на поле. Зачастую ставка делалась на проверенный костяк, состоящий из 12-13 взаимозаменяемых игроков, а крайний полузащитник «Арсенала» мог заменить только сам себя.

В итоге Джордж Армстронг так ни разу не сыграл за сборную Англии и до сих пор считается одним из самых сильных футболистов, никогда не выступавших за главную команду страны.

Паоло Ди Канио (Италия)

Ди Канио, несомненно, был очень ярким персонажем своего времени. Его многочисленные перформансы до сих пор помнят многие любители футбола по всему миру: он и судью толкал, и мяч ловил, чтобы остановить игру, когда вратарь соперника получил травму, и приветствовал болельщиков римского «Лацио» одним известным жестом...

Но вот с его успехами непосредственно на игровом поле дело обстояло чуть скромнее. Нет, Паоло вполне можно назвать добротным футболистом: у себя на родине он надевал майки таких клубов, как «Лацио», «Ювентус», «Наполи» и «Милан», но нигде не смог стать лидером, хотя играл достаточно часто, несмотря на низкую результативность.

Осознавая, что в Италии ему стало тесно, в 1996 году строптивый форвард, по старой римской традиции, двинул на Британские острова. Там и пройдут лучшие годы его карьеры: «Селтик», «Шеффилд Уэнсдей», «Вест Хэм» и даже «Чарльтон» – Паоло везде оставил свой яркий след. К слову, его гол ножницами, забитый в ворота «Уимблдона» в 2000 году до сих пор входит во всевозможные топы лучших из лучших в АПЛ, а сэр Алекс Фергюсон в автобиографии признавался, что уже почти подписал итальянца в «МЮ», но тот запросил слишком большую зарплату.

Но почему же тогда Ди Канио не провел за сборную Италии ни одного матча? Первая причина максимально банальна и повторяется из раза в раз в каждом выпуске этой рубрики: высокий, я бы даже сказал высочайший уровень конкуренции. Посудите сами, в одно время с Паоло играли такие динозавры итальянского футбола, как Баджо, Раванелли, Тотти, Дель Пьеро, Вьери, Индзаги, Синьори, Дзола и игроки попроще, такие как Монтелла, Дельвеккьо и Кьеза. И все они, что немаловажно, (кроме Раванелли и Дзолы, которые уехали в ту же Англию уже в зрелом возрасте) выступали в серии А, считавшейся на стыке лучшей лигой мира. У Ди Канио, как мы помним, в Италии не особо получалось, а своим отъездом в Великобританию он существенно сократил вероятность приглашения в сборную.

Ну и характер. Что и когда именно отчебучит Паоло на футбольном поле, не знал никто, в том числе и он сам. Да, таких игроков любят болельщики и пресса, они дают футболу необходимые эмоции, но тренерам такая бомба замедленного действия причиняет только головную боль. К тому же Ди Канио был тем человеком, который никогда не лез за словом в карман и отстаивал свою правоту с пеной у рта. Естественно, такая манера поведения тоже не шла ему на пользу, и наставники предпочитали выбирать более предсказуемых и податливых игроков. Сам Ди Канио придерживается той же точки зрения. В одном из интервью он сказал следующее:

«Я не попал в сборную не из-за недостатка таланта, а потому что был неудобным. У меня был сильный характер, я не был «мальчиком с обложки».

Не будем забывать и о политических убеждениях Паоло, который неоднократно высказывался в защиту Бенито Муссолини, кидал «зиги» и в открытую называл себя фашистом, хотя много раз заявлял, что выступает против расизма и насилия.

В общем, можно сделать вывод, что Ди Канио сам делал все, чтобы его никто и никогда не пригласил в сборную Италии. Даже просто посидеть на скамейке запасных.

Штефан Клос (Германия)

Кого-кого, а качественных голкиперов немецкая земля рожала и продолжает рожать с завидной регулярностью. Только из вратарей можно составить символическую сборную Германии всех времен: Тони Турек, Ханс Тилковски, Зепп Майер, Харальд Шумахер, Бодо Иллгнер, Андреас Кепке, Оливер Кан, Йенс Леманн, Ханс-Йорг Бут, Роман Вайденфеллер, Марк-Андре Тер Штеген и Мануэль Нойер. И это я сейчас перечислил самых именитых и титулованных.

Но были в Германии стражи ворот чуть менее выдающиеся. Например, Штефан Клос – в общем и целом, добротный вратарь. Не тащер, конечно, но и чудовищных ляпов себе не позволяющий. Свою карьеру он провел всего в двух клубах: восемь лет в дортмундской «Боруссии» и девять лет в «Рейнджерс» из Глазго. С немецким клубом он дважды выигрывал чемпионат и один раз Лигу чемпионов (в 1997 году), а в Шотландии стал многократным победителем всех внутренних турниров.

Думаю, Клос вполне может гордиться тем путем, который он проделал в футболе. Даже несмотря на то, что он ни разу не вышел на поле в составе «бундестим», хотя играл за ее юношеские и молодежные команды, начиная от U-15 и заканчивая олимпийской сборной.

Думаю, вы уже догадываетесь, почему у Клоса осталось белое пятно в карьере. В вышеозвученном списке минимум четыре голкипера играли примерно в то же самое время, что и Штефан. Чтобы стать первым номером в сборной, ему нужно было очень сильно постараться и одновременно призвать на помощь удачу, чтобы все его конкуренты дружно получили травмы или находились в плохой форме.

Если в «Боруссии» он еще был на виду у тренерского штаба сборной, то с переездом в Шотландию Клос в прямом и в переносном смысле отдалился от долгожданного приглашения.

Справедливости ради, надо сказать, что один раз Штефан был вызван в национальную команду и даже попал в заявку на матч. Было это 6 сентября 1995 года в матче со сборной Грузии, так что в списках он все же значился. Более того, Клос вроде как должен был ехать на ЕВРО-96 третьим вратарем, но незадолго до объявления окончательного списка счастливчиков он травмировал большой палец на руке и вместо него в Англию за золотой медалью поехал Оливер Рек из «Вердера».

Сборная так и осталась для него мечтой. Возможно, в какой-то осенний вечер, заваривая чай на кухне, он все еще вспоминает тот сентябрь 1995-го и тот несчастный палец. А потом улыбается, берет в руки старую фотографию с Кубком чемпионов и думает: «Ну и ладно».

Дарио «Бизон» Убнер (Италия) 🇮🇹

Убнер – типичный провинциальный форвард, так сказать, ударного плана, который перед матчем серии А мог махнуть «сотку», после чего затянуться сигареткой, а во время игры отгрузить сопернику «трешку». Эдакий Джейми Варди, набравший 50 килограмм. Судьба Дарио немного переплетается с судьбой нападающего донецкого «Шахтера» Виталия Старухина, о котором мы уже вспомнили в одном из предыдущих выпусков. Только Убнер, несмотря на нездоровый образ жизни, закончил карьеру аж в 44 года, доигрывая в любительских клубах.

Убнер дебютировал в Серии А только в 30 лет (вот кто прохавал жизнь с самого низа) и в первом же матче забил гол в ворота «Интера» на «Сан-Сиро». Итальянский немец вообще забивал везде и много. К слову, Дарио является обладателем любопытного достижения: он становился лучшим бомбардиром трех итальянских дивизионов (C, B и A). Этот рекорд он делит вместе с другим форвардом из глубинки – Игором Протти. В сезоне 2001/2002 Убнер в свои 35 лет настрелял 24 гола и стал самым результативным игроком чемпионата. Тогда он играл за «Пьяченцу». Естественно, и пресса, и болельщики начали намекать тогдашнему тренеру сборной Италии Джованни Траппатони, мол, возьми деда на чемпионат мира 2002 года. А вдруг из него получится второй Скиллачи? Но Трап всегда был глух к гласу народа: он не включил в заявку на тот мундиаль самого Роберто Баджо, а вы говорите Убнер...

Больше тема приглашения «бизона» в сборную никогда не поднималась. Не вспоминали о нем тренеры «скуадры адзурры» и раньше. И, в общем и целом, их можно понять. Убнер был медленным, неповоротливым, плохо играл в подыгрыше. Он умел только забивать. Но забивать умели и Дель Пьеро, и Вьери, и еще примерно 5-6 годных итальянских нападающих, имена которых я вспоминал в рассказе про Паоло Ди Канио. Не будем забывать и о вредных привычках, которые сопровождали Дарио на протяжении всей карьеры. Это в клубах попроще, где он был главной звездой, Убнер мог себе позволить некоторые шалости, но в сборной Италии такого отношения к себе ему бы не простили. Траппатони так говорил про Дарио:

«В 35 и со своим укладом жизни он не будет готов играть через три дня на четвертый, он задохнется».

А это мнение бывшего президента «Брешии» Джино Кориони:

«Без сигарет и коньяка Убнер был бы сильнее всех нападающих мира».

Дарио так и не попал в сборную Италии, зато попал в сердца настоящих любителей футбола по всему миру (я никак не мог придумать концовку, поэтому эту фразу вместо меня написала нейросеть).

Стид Мальбранк (Франция)

Этот техничный и работоспособный полузащитник получил широкую известность, выступая за лондонский «Фулхэм», куда он перешел из «Лиона» в 2001 году. Будущее покажет, что это было не очень удачное решение, ведь «дачники», несмотря на солидные денежные вливания египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, ни на что серьезное не претендовали и часто боролись за выживание. Хм, в какой еще вселенной могли бы встретиться дачники и миллиардер?

Но Мальбранк свое дело добре знал и за пять сезонов, проведенных на «Крейвен Коттедж», стал одним из лидеров клуба. В 2006 году последовало повышение в «Тоттенхэм», где Стид провел два неплохих года, после чего он ушел в «Сандерленд», где окончательно превратился в «рабочую лошадку», выполняя бесконечные кроссы в штрафную соперника, забив при этом за 112 матчей всего 2 гола.

Ну а дальше было возвращение на родину, в «Лион», где Мальбранк провел еще 4 года. Свою карьеру полузащитник завершил в 2021 году в клубе 4-й лиги «Лимоне».

Безусловно, Мальбранка нельзя назвать суперзвездой, но он всегда был игроком хорошего уровня, хотя, как считают многие французские специалисты, Стид мог добиться большего. Например, хотя бы один раз сыграть за сборную Франции, чего, как вы понимаете, ему сделать так и не удалось. У этого парадокса есть одно простое объяснение: Зинедин Зидан. Этот лысый алжирец погубил не один десяток талантливых центральных полузащитников, среди которых были Педретти, Гуркюфф, Каррьер, Мику и сам Мальбранк. Да и на других позициях у Стида хватало сильных конкурентов: Дешам, Виейра, Макелеле, Пирес, Пети, Насри, Рибери, Вальбуэна и так далее.

К тому же, Мальбранк, как говорилось выше, уехал в скромный «Фулхэм», который не показывал выдающихся результатов, в то время как его конкуренты постоянно брали в своих клубах титулы и мелькали в еврокубках. Этот нюанс создал Стиду репутацию эдакого работяги без изыска, который пашет землю (в прямом и переносном смыслах), тем самым компенсируя отсутствие таланта. Конечно, это является заблуждением.

Несомненно, Мальбранк должен был сыграть хотя бы один раз выйти на поле в майке сборной Франции. 31 марта 2004 года это событие вполне могло произойти: Стид был вызван в стан «трехцветных» своим старым знакомым Жаком Сантини, с которым они вместе работали в «Лионе» на товарищеский матч с Нидерландами, но невезучий полузащитник так и просидел все 90 минут на скамейке запасных. С тех пор тренеры сборной Франции забыли о нем навсегда.

Еще больше интересных историй вы найдете в ТГ-канале «Пьяные подкасты»!

Собственно, Трапаттони возглавлял сборную Италии в тот период, когда Ди Канио показывал наилучший футбол в карьере, но, что логично, пусть в сборную ему был заказан )

«Нужен ли мне Ди Канио? Мне скорее нужна чума, чем он». (С) Джованни Трапаттони.