Вратарь Папа Римский, неизвестная формула Эйнштейна и французский герой войны на Балканах – топ-5 акций недели

Всем привет!

Наконец-то закончилась пауза, связанная с матчами национальных сборных, а это значит, что можно снова с головой окунуться в перипетии клубного футбола. А так как тематика данного блога — это фанаты и все сопутствующие им элементы, то и говорить сегодня мы в очередной раз будем о пятерке лучших ультрас-акций последней недели. Как обычно призываю всех запастить поп-корном и терпением, потому что на страницах блога публикуются исключительно лонгриды.

Вперед!

Акция №1. Французский герой войны на Балканах.

На прошлой неделе традиционный ультрас-обзор за минувшие 7 дней не выходил, так как мировой футбол уходил на паузу, связанную с матчами сборных. Но это не значит, что и на матчах сборных ничего интересного не происходило — один из любопытных инфоповодов был замечен во время поединка Лиги Наций между Хорватией и Францией, когда местные фанаты развернули баннер «Вуковар — мой выбор, к лучшему или к худшему» с изображением француза Жана-Мишеля Николье, который считается одним из героев Хорватии.

На страницах блога вы уже неоднократно могли читать материалы про различные этапы югославских войн (про появление анклава под названием Республика Сербская, про исторический контекст конфликтов в Косово и Метохии, про войну в Боснии и Герцеговине, а также о свежей военизированной вылазке сербов на территорию Косова), теперь же пришел через поговорить и о Хорватии, с которой, по большому счету, и начался развал Югославии с последующей гражданской войной в регионе.

В 1980 году на 87-м году жизни умер Иосип Броз Тито, который был главой Югославии на протяжении 35 лет (хотя фактически еще больше) и чья внутренняя политика и железная рука сохраняла мирное сосуществование разных народов внутри единой Югославской федерации. Почти сразу после его смерти в стране началась политическая нестабильность, а первым звоночком для будущих событий стали протесты в Косово, где местные албанцы требовали выхода из состава Югославии, но эти требования были подавлены силами Югославской народной армии.

К концу 80-х уже по всей стране обострились националистические настроения и все больше и больше стран начали задумываться о том, чтобы жить самостоятельной жизнью. Да и югославские коммунисты переставали быть единственной политической силой в стране — многие члены добровольно покинули партию, а после снятия запрета на создание политических партий в 1989 году начали создавать свои, с уже нескрываемым правым уклоном. Среди первых новообразованных партий была и партия «Хорватское демократическое содружество», которую создал Франьо Туджман — будущий 1-й президент независимой Хорватии. Эта партия победила на выборах в Хорватии, что стало огромным ударом для Белграда — столица сразу начала вести пропаганду того, что это повлечет за собой огромные проблемы для сербов, проживающих в Хорватии, и что над ними висит огромная опасность геноцида.

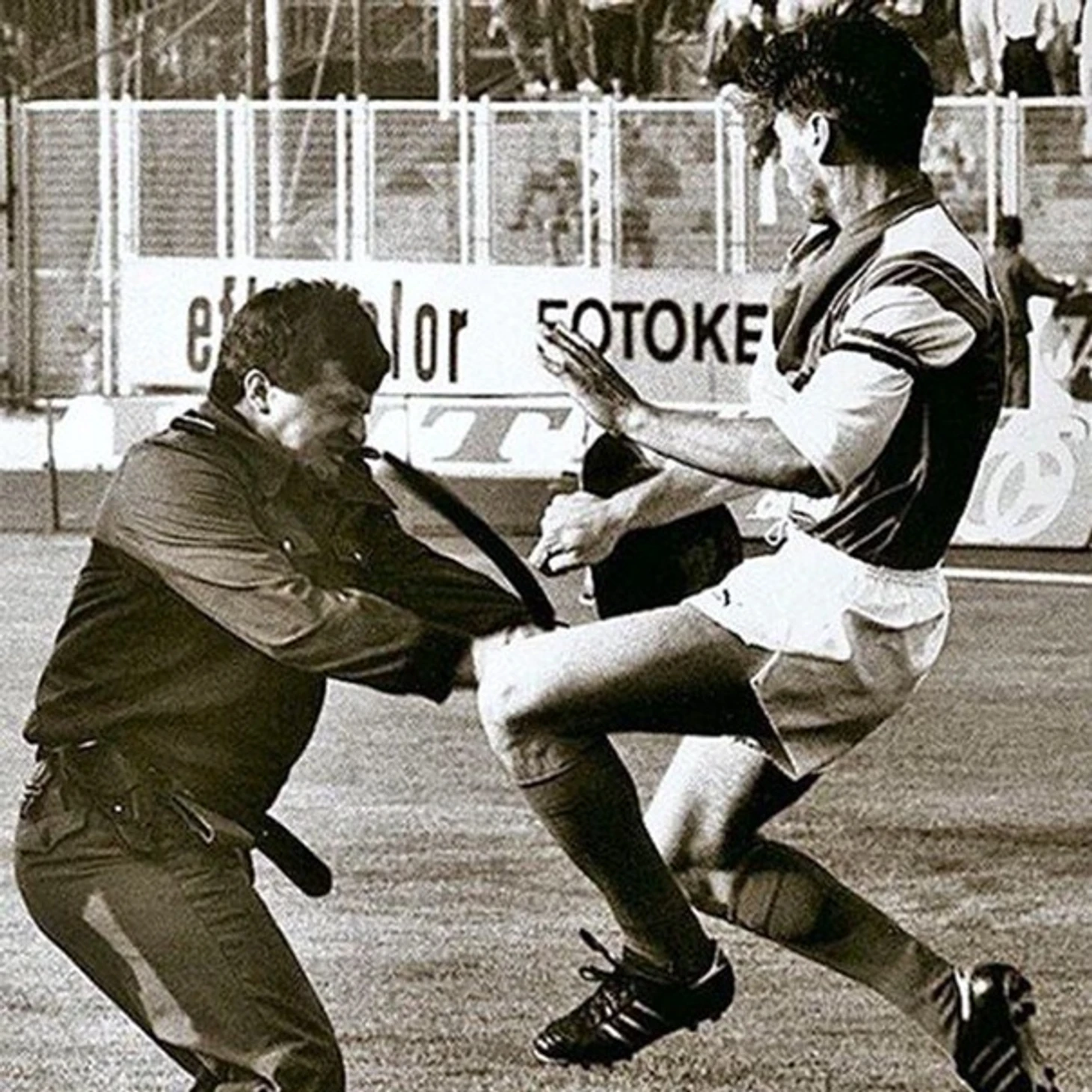

В мае 1990 года в Загребе состоялся знаменитый матч между местным «Динамо» и белградской «Црвеной Звездой», прославившийся на весь мир грандиозными беспорядками между «Делие» и «Bad Blue Boys» (ну и полицией в качестве третьей стороны), апофеозом которых стал удар с разбегу в прыжке Звонимира Бобана по боснийскому полицейскому Рафику Ахметовичу. После того эпизода Бобан стал национальным героем Хорватии, а в Сербии, наоборот, его объявили врагом страны. В последствии данный матч стал считаться отправной точкой в войне на Балканах, которая продолжалась на протяжении всех 90-х годов.

Через месяц после того матча Туджман стал первым президентом Хорватии несмотря на то, что страна де-юре еще не была самостоятельной. С его приходом в стране был установлен авторитарный националистический режим, установивший множество различных реформ, в том числе принятие новой конституции, согласно которой сербы теперь считались «национальным меньшинством» (вместо «учредительной нации»), что повлекло за собой множество других запретов: в частности, теперь в официальной переписке и в СМИ нельзя было использовать кириллицу, а хорватским сербам — иметь собственные радио и ТВ, к тому же из школьной программы убрали творчество сербских писателей и поэтов, сербскохорватский язык заменили на хорватский, а сербов, работавших в госучреждениях, под страхом увольнения заставляли подписывать полное согласие с политикой нового хорватского правительства.

Последний пункт особо распространялся на сотрудников МВД, откуда сербов выдавливали особенно рьяно — это привело к тому, что в марте 1991 года сербские полицейские захватили полицейский участок и несколько муниципальных учреждений хорватского города Пакрац, откуда их смог выбить лишь хорватский спецназ. Ситуация успокоилась лишь после появления в городе солдат Югославской народной армии. Через пару недель произошли столкновения между сербскими добровольцами и хорватскими полицейскими, в ходе которых погибли 2 человека. Считается, что те события сподвигли Туджмана на принятие решения об этнических чистках сербского населения. Все это происходило на фоне того, что Туджман продолжал работу по официальном отделению Хорватии и ее выхода из состава Югославии.

Белград же, в свою очередь, призывал пересмотреть границы внутри Югославии для того, чтобы все сербы жили в одном государстве — эта инициатива была крайне популярна среди сербов, которые критиковали антисербскую политику Туджмана и регулярно выходили на митинги, которые собирали до 50 тысяч человек. В 1991 году Хорватия провозгласила свою независимость, но территориальный вопрос так и оставался нерешенным — одним из наиболее острых был кризис внутри города Вуковар, где из 40 тысяч жителей около 15 тысяч были сербами.

Именно там были первые серьезные военные конфликты, зверства во времена которых стали общеизвестными уже очень скоро: выяснилось, что хорватские военные провели серию убийств сербов, проживающих в Вуковаре, а трупы бросали в Дунай. Несколько десятков из них выловили уже на территории Сербии, но идентифицировать смогли только 13. Все эти ужасы заставили покинуть город почти всех сербов, проживавших в нем. Были среди них и родители Синиши Михайловича: прославленный левый защитник родился и вырос в Вуковаре, его отец был сербом, а мама — хорваткой. Еще до начала чистой Синиша хотел перевезти родителей в Белград, но отец был против, так как считал, что он не сделал никому ничего плохого, поэтому ему ничего не угрожает. Но вскоре к ним в дом вошли несколько хорватов с автоматами во главе с Пипе — другом детства Синиши, который жил по соседству и которого в семье Михайловича считали таким же своим сыном.

Именно Пипе с порога заявил, что родители Михайловича должны убираться прочь из Вуковара. Когда те ответили отказом, он расстрелял фотографию Синиши, стоявшую на полке. Стало очевидно, что это было последним китайским предупреждением и нужно действительно уезжать. Родители Синиши в спешке покинули Вуковар, а уже на следующий день их дом снесли.

Дальше хорваты взяли в осаду городской гарнизон Югославской Народной Армии, на что Белград отреагировал вводом своих войск, который быстро перерос в осаду Вуковара и затяжные бои. Целый месяц город находился в полном окружении и оборонялся Хорватской национальной гвардией и добровольцами, среди которых были не только хорваты, но и даже иностранцы. Одним из них был 25-летний Жан-Мишель Николье, который жил в маленьком французском городке Везуль и наблюдал за событиями на Балканах по телевизионным репортажам.

После одного из таких ТВ-сюжетов про войну хорватов против сербов Жан-Мишель принял решение отправиться добровольцем в Хорватию — для этого он просто сел на поезд до Загреба, где вступил в местную тероборону. Вскоре его с другими добровольцами отправили в Вуковар, где за 3 месяца сражений француз получил 2 ранения — одно было легким и позволило очень быстро вернуться в строй, а второе ранение, когда осколок гранаты угодил ему в ногу, отправило его на больничную койку в госпиталь Вуковара. Уже там он дал интервью французским журналистам, в котором сказал в том числе ту фразу, которая и легла в основу перфоманса хорватских фанатов на матче против сборной Франции: «Я потерял слишком много друзей. Я видел, как много плакали люди, пережившие слишком много страданий. Мне несколько раз советовали покинуть Вуковар и вернуться во Францию, но я остался. Да, мы проиграли. Я знал, что будет трудно, но я не думал, что это будет настолько ужасно, особенно для мирных жителей. Я приехал в Вуковар в качестве добровольца — это мой выбор, к лучшему или к худшему».

Уже в скором времени стало ясно, что хорватам не удастся удержать город, командование бежало первым, а вслед за ним капитулировали и хорватские военные. Зашедшие в город югославские военные начали зачистку территорий и массово брали в плен оставшихся в Вуковаре хорватских солдат. Очень быстро очередь дошла и до военного госпиталя, в котором лежал Николье — оттуда сербские солдаты вывезли его и 300 других пленных на ферму, где большинство из них (кроме тех, кого распознали, как врачей) жестоко избили, а потом расстреляли. Всех их похоронили по 20-25 человек в братской могиле, которую обнаружили год спустя. Но около 60 из погибших найти так и не смогли — среди них был и Жан-Мишель. Считается, что захоронения были произведены на маленькой глубине, из-за чего они вышли на поверхность уже весной, после чего местные жители их перезахоронили в другом месте. По другой версии после обнаружения останков их просто сбросили в Дунай.

Палачом Николье стал сербский солдат Спасое Петкович с позывным «Штука», который к тому же вытащил из кармана француза последние 20 франков, о чем он сам позднее признался в Белградском военном суде. Там Петкович полностью признал себя виновным, чем «заслужил» получение привилегированного статуса защищенного свидетеля и гарантию того, что его никогда не выдадут Хорватии.

Николье же стал первым иностранцем, погибшим во время югославской войны. Всего же на стороне Хорватии сражался 481 иностранный гражданин. Уже в нулевые в Вуковаре был установлен памятный бюст французского добровольца.

Несмотря на то, что тогда Вуковар отошел сербам (было даже подписано соответствующее мирное соглашение), битва за этот городок вызывала большой патриотический всплеск в Хорватии, почти в каждом городе есть улица, названная в его честь, а сам Вуковар стал «хорватским Сталинградом». Но много лет спустя в ООН начались дипломатические переговоры, в ходе которых занятые ранее сербскими войсками территории хорватов с Вуковаром во главе были мирно реинтегрированы в состав Хорватии в 1998 году, а чуть позднее начались работы по восстановлению города. Сегодня в городе проживает чуть меньше 30 тысяч человек.

Что касается матча в Сплите, то хорваты сенсационно одолели французов со счетом 2:0 благодаря голам Будимира и Перишича, а Андрей Крамарич, к тому же, не реализовал пенальти — причем все это произошло еще до перерыва. На ответной игре в Париже, кстати, хорватские фэны снова развернули небольшой перфоманс «Родился французом, умер хорватом!» в память о Жане-Мишеле Николье.

В ответной игре хорватские футболисты сражались также отчаянно и смело, как это когда делал за их страну и сам Жан-Мишель, но, как и в случае с Николье, все закончилось крайне трагически: голы Олисе и Дембеле во 2-м тайме сравняли счет по сумме двух встреч, а в серии пенальти чуть удачливее оказались хозяева поля, которые из 7 ударов не реализовали лишь 2 попытки, тогда как у хорватов опростоволосились Батурина, Станишич и Франьо Иванович. Таким образом французы проползли в полуфинал Лиги Наций, где сразятся с не менее грозной Испанией.

Акция №2. Папа Римский в Кракове.

Жизнь — все же удивительная штука и иногда в ней случаются такие совпадения, в которые сложно поверить. В начале прошлой недели я принял участие в интернет-версии футбольной «Своей игры» (подписывайтесь на ребят, кстати, они делают топовый контент), где моими соперниками были создатель канала Вячеслав и комментатор Павел Занозин, а одним из вопросов был «В 2005 году польская «Краковия» закрепила 1-й номер за ЭТИМ БОЛЕЛЬЩИКОМ». Каково же было мое удивление, когда уже в субботу на матче между «Краковией» и «Пущей» в чемпионате Польши краковские фэны развернули перфоманс «Святой отец, твоя «Краковия» тебя помнит!», как раз посвященный этой теме.

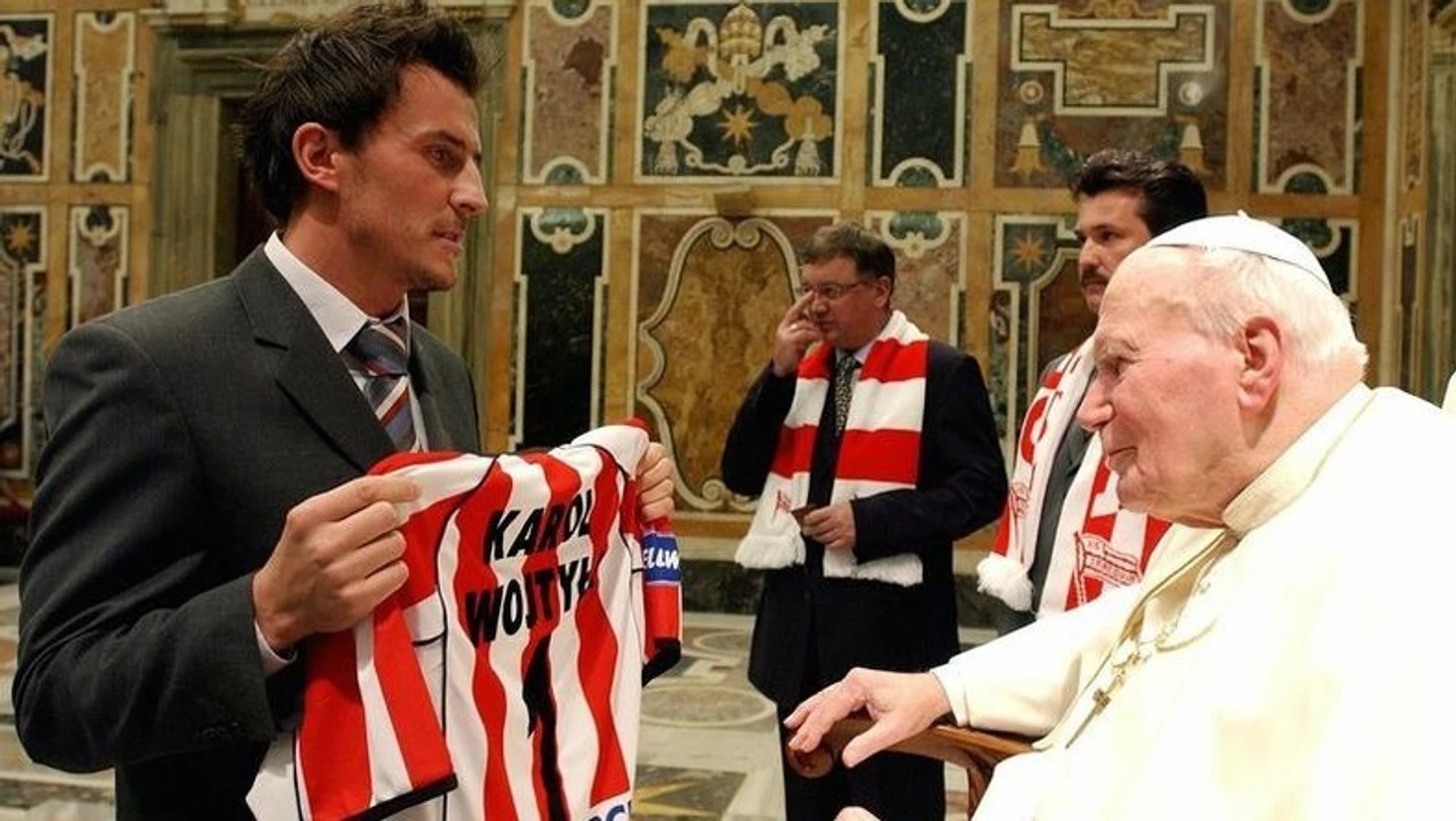

В своей композиции польские ультрас отобразили момент января 2005 года, когда во время аудиенции капитан «Краковии» Петр Баня вручил Иоанну Павлу II футболку краковского клуба с №1 на спине и подписью «Кароль Войтыл» — именно под таким именем в 1920 году родился будущий Папа Римский. Кароль обладал уникальным чувством юмора, который продемонстрировал и во время той встречи: Папа Римский жал руку каждому футболисту, который был в составе делегации, но когда очередь дошла до защитника Казимеж Венгжин, святой отец неожиданно убрал руку и сказал ему: «Ты уже был у меня, но с «Вислой»!». Возникла секундная пауза, после чего священник сам рассмеялся и с удовольствием пожал руку спортсмену.

Футбольные команды действительно часто посещали Иоанна Павла II — помимо «Краковии» и «Вислы» в гости к Папе Римскому трижды заезжала сборная Польши (в последний раз это было в 2003 году), а первыми посетителями Ватикана стали футболисты гданьской «Лехии», которым в 1983 году предстояли матчи Кубка обладателей кубков против грозного «Ювентуса», в которой тогда блистал Збигнев Бонек, которого легендарный Пеле даже включил в свой список 100 лучших игроков в истории игры. Визит не помог полякам от слова совсем — дома проиграли 2:3, а в Италии сгорели 0:7. И это при том, что на счету Бонека был всего 1 мяч, тогда как Платини забил дважды, еще один мяч на счету лучшего бомбардира ЧМ-1982 Паоло Росси, а Доменико Пенцо и вовсе оформил покер.

Тот матч еще и прославился тем, что игру посетил Лех Валенса — главный человек в оппозиционном движении «Солидарность», которому будет суждено скинуть коммунистический режим в стране и стать одним их первых президентов независимой Польши. Когда зрители во время матча в Гданьске узнали, что на стадионе присутствует Валенса, вся арена стала скандировать «Солидарность!», а активисты движения уговаривали операторов западных телеканалов во время трансляции показать Леха Валенсу на всю Европу. Об этом узнали польские телевизионщики, которые сообщили куда надо и в итоге 2-й тайм Польша смотрела матч без звука. Более подробную биографию Валенсы и историю «Солидарности» и ее борьбу за свободу читайте в отдельном посте.

Но вернемся к Папе Римскому. Кароль Юзеф Войтыл появился на свет 18 мая 1920 года в семье поручика польской армии и учительницы, но в возрасте 8 лет умерла его мама, а в 1941 году не стало и отца. Потеря родителей настолько сильно повлияла на Кароля, что он решил стать священником. На этом поприще он довольно быстро стал популярным внутри Польши и объездил всю Европу, а в 1978 году в Ватикане должны были состояться выборы нового Папы Римского. Поляк был явным аутсайдером в этой гонке, но помог случай: 2 других претендента, Сири и Бенелли, заблокировали избрание друг друга, благодаря чему Кароль проскочил «в дамки» и стал первым Папой Римским неитальянского происхождения за почти полвека, а самым молодым папой 20-го века.

Другой страстью священника был футбол, в который он активно играл в школьные годы. Выступая на позиции вратаря, он даже принимал участие в городских соревнованиях, но со временем совмещать церковь и футбол стало невозможно, поэтому Кароль сделал свой выбор в пользу католицизма. О любви к этой игре, в принципе, знал весь мир, но мало кто знал о том, за какую команду он болел. Лишь с годами папа признался, что он еще с конца 1930-х годов симпатизировал «Краковии», матч которой он увидел вживую в своем родном городе Вадовице (пригород Кракова), куда «Кракса» на товарищескую встречу против местного клуба «Скава». Ну а после прилюдного вручения красно-белой футболки с номером 1 на спине все вопросы отпали окончательно, хотя по некоторым данным Войтыла еще симпатизировал и «Ливерпулю», так как за «мерсисайдцев» в те годы выступал и его «коллега» по амплуа и соотечественник Ежи Дудек.

Но «мировая» католическая карьера поляка могла закончиться, едва начавшись — в мае 1981 года во время публичного выступления на площади на него было совершено покушение членом турецкой ультраправой группировки «Серые волки» — именно их жест, напомню, публично продемонстрировал Мерих Демирал после победы сборной Турции над Австрией в 1/8 финала ЧЕ-2024. «Киллер» Мехмет Али Агджа тогда выстрелил понтифику в живот, но тот смог выжить. Турок рассчитывал на какой-то приемлемый срок, но шансов на это у него было, так как за 2 года до этого у себя на родине он убил журналиста Абди Ипекчи (тот был сторонником отделения церкви от государства и нормализации отношений с Грецией, а также выступал за права меньшинств в Турции) и отправился за решетку, но совершил побег и в конечном счете всплыл во время покушения на Папу Римского.

За свои злодеяния он получил пожизненный срок, но отсидел в Италии лишь 19 лет, так как Иоанн Павел II еще в 1983 году навестил Мехмета в камере, где сообщил тому, что он простил его. На стыке веков Агджа был депортирован в Турцию, где отсидел еще 10 лет. Еще во время своего пребывания в турецкой тюрьме он принял католичество, в 2010 году вышел на свободу, после чего переехал в Польшу и стал священнослужителем — настолько сильно на него повлиял визит папы в его тюремную камеру в Италии, которого он стал называть своим духовным наставником.

Но перед визитом в итальянскую камеру к Мехмету Али Агдже Иоанн Павел II сделал еще одно большое дело — в 1982 году он посетил Великобританию и Аргентину с целью попытки остановить войну между двумя этими странами за Фолклендские острова. Непосредственно перед появлением понтифика на площади перед храмом в городе Лухан, находящегося в 70 километрах от Буэнос-Айреса, там объявился и легендарный болельщик сборной Аргентины Карлос Паскуаль, посетивший 13 чемпионатов мира подряд и выигравший получил премию ФИФА «The Best» после ЧМ-2022 в Катаре. Фанат тогда переоделся в найденную там же одежду священника и усевшись на инвалидную коляску отправился на поиски Папы Римского. Несмотря на повышенные меры безопасности, аргентинец смог прорваться к священнику, после чего объяснил, что он здесь ради того, чтобы ему вернули его барабан. Глава Католической церкви, конечно же, распорядился вернуть бедолаге его фанатский атрибут.

Вероятно, настолько снисходительно и внимательно к простому аргентинскому болельщику Иоанн Павел II отнесся из-за того, что сам очень сильно любил футбол и эта любовь порой приводила к ситуациям, которые кажутся невозможными для человека его статуса: однажды, на заре своей католической карьеры, он вместе с другими священниками гонял мяч прямо в Сикстинской капелле, но после одного из ударов мяч угодил во фреску Микеланджело, отколов от нее небольшой кусочек. Какое именно произведение великого итальянского художника пострадало, не сообщалось, но вполне вероятно это была работа «Сотворение Адама», про которую я уже рассказывал в этой записи.

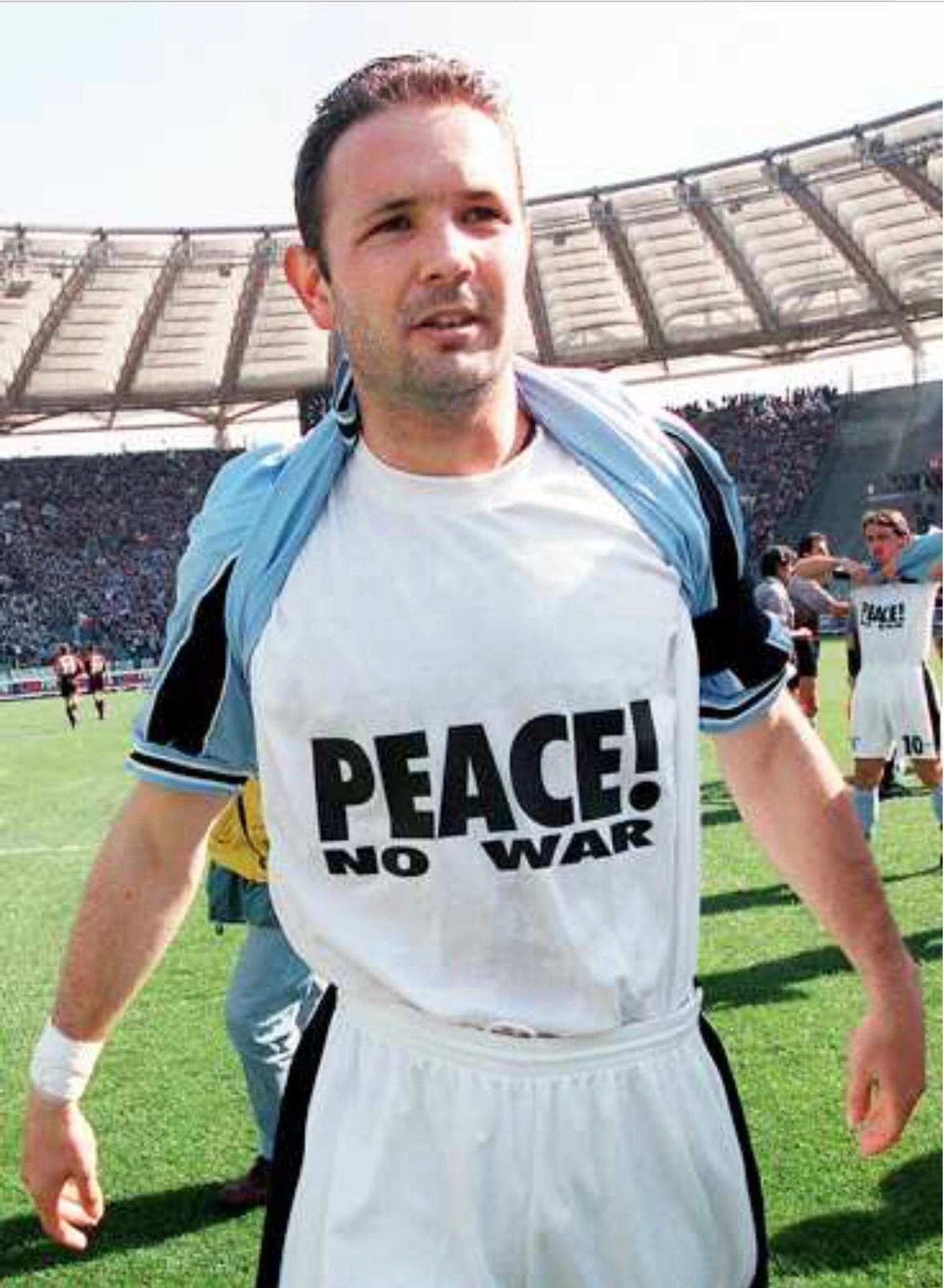

В любом случае, после того инцидента было принято решение больше не пинать мяч внутри церкви, а делать это там, где это более уместно, то есть на улице. Свою привязанность к этой игре он подчеркнул и в 2000 году, когда впервые в истории папства посетил футбольный матч между сборная Италии и командой з лучших игроков Серии А. Встреча была приурочена к 2000-летию христианства и прошел на стадионе «Олимпико» в итальянской столице.

Во время аудиенции в январе 2005 года, где ему вручили футболку «Краковии», уже всем было известно о его неважном состоянии здоровья. К весне дела стали совсем плохи. 1 апреля, когда познаньский «Лех» принимал дома «Погонь» из Щецина, прямо во время матча по стадиону поползли слухи о том, что Папы Римского не стало. Несмотря на то, что в эту дату обычно ни во что не верят, трибуны стали требовать остановку игры. Футболисты долго не понимали, о чем идет речь, пока на поле не выбежал фанат, который добежал до арбитра встречи Кшиштофа Здунека и сказал, что Иоанн Павел II умер. Судья остановил игру, а футболисты обеих команд стали решать о том, как быть дальше.

В итоге футболисты выстроились вместе в центральном круге, многие из них заплакали, после чего отправились в раздевалку. Уже там стало известно, что новость оказалась ложной, но игроки не смогли найти в себе силы вернуться на поле. Но радость, к сожалению, была недолгой — уже на следующий день Иоанна Павла II не стало по-настоящему. Тот матч в конечном счете смогли доиграть лишь спустя месяц.

«Краковия» пропустила первой, но затем забила трижды и одержала уверенную победу, благодаря чему вплотную подобралась к первой пятерке. Кто знает, может «Краксе» побеждать до сих пор помогает изображение Иоанна Павла II, которое клуб разместил в раздевалке команды на домашнем стадионе.

Акция №3. Новая формула Альберта Эйнштейна.

Остаемся в Кракове, чтобы заглянуть на матч другой местной команды, «Вислы», которая днем ранее принимала на своем поле «Котвицу» в рамках 1-й лиги Польши. Кибицы «Вислы» исторически находятся в состоянии жесточайшей войны с соседями из «Краковии», о леденящих душу подробностях которой я рассказывал в одном из прошлых выпусков. Но сегодня мы поговорим об их противостоянии не с той точки зрения кто, где, когда и кого зарезал и убил, а исключительно в рамках конкуренции двух трибун в уровне перфомансов.

И если в красно-белой части Кракова сделали ставку на Иоанна Павла II, то фэны «Вислы» в ряды своих болельщиков «записали» великого ученого Альберта Эйнштейна, хотя он родился в Германии, жил в Швейцарии и США и ничего его не связывало с Польшей. Тем не менее, «висляки» изобразили ученого в фанатской балаклаве с логотипом «Вислы», а в качестве подписи использовали переделанную формуле «E=mc2», которую заменили на «UW=RaCe2», где «UW» расшифровать как Ultras Wisla, а словом «race» в Польше называю пиротехнику, которую используют на фанатских секторах. Разумеется, сразу после разворачивания баннера заворотная трибуна городского стадион имени Хенрика Реймана погрузилась в огонь нескольких десятков файеров. Вообще данное действо очень напомнило по своей сути недавнюю тему от фанатов хорватского «Хайдука», когда они презентовали очень сложный баннер с математическим уклоном.

Что касается формулы E=mc2, то, вопреки общепринятому мнению, она была открыта не Эйнштейном, хоть и является символом теории относительности, автором которой как раз является Эйнштейн. Вокруг нее в начале 20-го века крутилось множество ученых (Джозеф Джон Томсон, Вильгельм Вин, Макс Абрахам, Оливер Хевисайд, Джон Генри Пойнтинг, Анри Пуанкаре и многие другие), но ближе всех к истине подошли австриец Фриц Хазенерль и Альберт Эйнштейн. Первым, кто озвучил данную формулу, стал именно Хазенерль, о чем в 1909 году публично заявил немецкий физик-теоретик и основоположник квантовой физики Макс Планк. Но Хазенерль так и не смог доказать правильность своей теории, хотя это не удалось сделать и Эйнштейну, который написал на эту тему огромное количество статей в течение следующих 40 лет.

Тем не менее, спустя целый век авторство формулы приписывают именно ему. В укреплении этого мифа ему «помогли» и журналисты: в 1946 году Эйнштейн появился на обложке журнала на фоне гриба ядерного взрыва с формулой E=mc2, а в 2005 году на ТВ-экранах вышла биография легендарного ученого с данной формулой в качестве названия. При этом защитники Эйнштейна ссылаются на его статью 1905 года, в которой Альберт также указал данное уравнение.

Сама же формула — это эквивалентность массы и энергии, согласно которой полная энергия физического тела в состоянии покоя равна его массе, умноженной на квадрат скорости света в вакууме, равной 299.792.458 м/с.

В самой игре же «Висла» едва не сотворила неприятную для собственных болельщиков сенсацию: сразу после перерыва «висляки» пропустили с пенальти, но сумели переломить ход игры и вырвать волевую победу, которая позволила им остаться в первой шестерке и продолжить борьбу за повышение в классе. Впереди еще 9 туров, но важнейшая игра для краковской команды состоится уже в среду, когда «Висла», выступающая во втором по силе дивизионе страны, сыграет с действующим чемпионом Польши «Ягеллонией» за Суперкубок — да-да, в этом сезоне поляки решили разыграть Суперкубок аж в апреле. Право на этот матч, напомню, «Висла» получила после драматичной победы в финале Кубка Польши над уже упоминавшейся сегодня «Погонью» из Щецина прошлой весной. Матч состоится в Варшаве на стадионе, где свои поединки проводит национальная сборная страны, так что мы будем с особым интересом следить за трибунами во время этой игры.

Акция №4. Огромная пентаграмма в Германии.

Давненько не было ничего из Германии, поэтому предлагаю переместиться именно туда, так как во 2-й немецкой Бундеслиге прямо во время матча «Кайзерслаутерн»—«Фортуна» во всю заворотную трибуну стадиона «Фриц Вальтер» появилась… пентаграмма! Огромный дьявольский символ был выложен на черном фоне и подожжен по вершинам звезды файерами, а подпись «Услышь нас, Люцифер, восстань из ада и забери наши души» на первый взгляд наводила легкий ужас на непосвященного зрителя.

Но с пентаграммой, как и в случае с формулой Эйнштейна, не все так однозначно. Символ, который сегодня приписывают сатанистам, изначально нес за собой обратный от сегодняшнего смысл: в Древнем Вавилоне, например, она являлась оберегом и символизировала траекторию движения Венеры по небу, поэтому вавилоняне рисовали ее на стенах и дверях зданий для защиты от злых сил. Чтили пятиконечную звезду и в древнем Египте, пифагорейцы, проживавшие в южной части Италии, а также Александр Македонский, использовавший ее в качестве своей печати. В 1405 году, например, иконописец Андрей Рублев на своей иконе «Преображение Господне» также изобразил Христа на фоне пентаграммы. Что уж говорить о тех далеких временах, если перевернутая пентаграмма изображена на высших государственных наградах вроде Ордена Красного Знамени СССР или Медали Почета США.

Все изменилось в середине 19-го века, когда известный французский таролог Альфонс-Луи Констан, который известен миру под псевдонимом Элифас Леви, издал книгу «Учение и ритуал высшей магии», в которой утверждал, что перевернутая пентаграмма – это знак Сатаны. Сам Леви еще с юности интересовался оккультизмом и магией, однако в молодости был послушником, а затем дьяконом Католической церкви. Но после первой неразделенной любви он бросает церковь, из-за чего его мать совершает самоубийство. Это окончательно добивает Леви, который с головой уходит в изучение потусторонних сил.

Несмотря на то, что Леви был неоднозначной фигурой своего времени, в последствии его работы оказали большое влияние на эзотерический мир, поэтому озвученную им версию перевернутой пентаграммы быстро подхватили и другие оккультисты, в последствии снабдив ее еще и окружностью. Закрепился же данный символ за сатанистами 100 лет спустя, когда в 1969 году американский оккультист и сатанист Антон Лавей опубликовал данный символ в своей книге «Сатанинская Библия». Сегодня его знают как основателя «Церкви Сатаны», который, к тому же, зарегистрировал перевернутую пентаграмму, прозванную «печатью Бафомета», в качестве торговой марки своей организации. Бафомета же, рогатого дьявола, в «Церкви Сатаны» считали своим идолом.

Вообще Лавей, конечно, личность очень нестандартная. Он с детства играл на музыкальных инструментах, чему сильно способствовали его родители, которые считали, что из него вырастит отличный музыкант. Больше всего ему нравилось играть на клавишных инструментах, поэтому он сосредоточился на игре на органе. Но даже в музыке проявлялась его странность, которая заключалась в совмещении несовместимого: он мог слушать как классическую музыку, так и Мэрилина Мэнсона или Оззи Осборна.

Сам же Лавей в последствии рассказывал, что сильное влияние на него оказывали журналы научной фантастики, книги Джека Лондона и фильмы нуар. Поэтому Лавей бросил школу, так и не закончив ее, и отправился на гастроли вместе с бродячим цирком, где был музыкантом-клавишником. Позднее он работал музыкантом в различных барах и стриптиз-клубах и именно стриптиз-клубы породили в нем циничное отношение к христианству, когда он каждую субботу там видел одних и тех же людей, большинство из которых были женаты или имели серьезные отношения со своими девушками. Другим признанием, а скорее бахвальством Лавея было то, что якобы в те времена у него был небольшой роман с Мэрилин Монро, которую тогда еще никто не знал. Разумеется, никто в это до сих пор не верит. После работы в ночных клубах и увеселительных заведениях он недолго проработал фотографом в департаменте полиции и даже исследователем паранормальных явлений, что также отложит свой отпечаток на его восприятие жизни.

Вскоре Антон становится местной знаменитостью, что позволяет ему завлекать на свои пятничные лекции на оккультные тематики и вечера многих селебрити, что придает веса и статуса его секте. Были среди них журналист Джон Рэймонд и светская львица Джудит Кейс, свадьба которых прошла в сатанинском стиле, что запечатлел приглашенный фотограф Джо Розенталь, прославившийся после фотографии поднятия флага американскими войсками на горе Сурибачи в 1945 году. После той свадьбы на Лавея обратили внимание и СМИ, а в 1966 году он ритуально обрил свою голову и провозгласил создание «Церкви Сатаны», а также наступление первого года эпохи Сатаны.

Лавей умер в больнице Сан-Франциско 29 октября 1997 года в возрасте 67 лет. Его тело было кремировано, а прах отдан на хранение его преемникам. Примечательно, что так хорошо знакомое нам имя Антон было у Лавея не просто так: его дед по материнской линии Борис Колтунов был русским и иммигрировал в США в 1893 году, после чего сменил фамилию на Колтон. Дед, как и мать Лавея, были далеки от оккультизма и потусторонних сил, за то самому Антону было суждено превратить пентаграмму во всемирно известный знак сатанизма, и сегодня эта ассоциация прочно закрепилась в мировой культуре.

Но, казалось бы, причем тут пентаграмма, оккультизм и «Кайзерслаутерн»? Все максимально просто – клуб имеет прозвище «красные дьяволы». Красные из-за цвета формы, а дьяволами футболистов «Кайзерслаутерна» стали называть еще в 30-е годы из-за залихватского и быстрого стиля игры. Окончательно же такое прозвище за ними закрепилось в 1951 году после завоевание первого чемпионского титула.

Два года спустя «Кайзерслаутерн» повторит свой успех, но настоящий расцвет клуба случится в 90-е годы, когда «дьяволы» дважды выиграют Бундеслигу (одну из них сразу после возвращения из 2-го дивизиона), 2 Кубка Германии плюс Суперкубок страны. Так что болельщики клуба крайне гордятся своим прозвищем, подтверждением чему стал другой перфоманс на этой же игре, когда с козырька над трибуной был спущен баннер с дьяволом с футболке с логотипом «Кайзерслаутерна», а подпись к нему гласила «Приведи нас к свету, правь миром, восстань из пламени и сияй!».

В этой игре, в принципе, «Кайзерслаутерн» и поступил так, как велели ему фанаты: долгое время счет был равным, но в концовке встречи хозяева забили дважды, чем заставили сиять почти 50 тысяч людей, собравшихся на трибунах в этот субботний вечер. Благодаря этой победе «Кайзер» ворвался в лидирующую тройку и всерьез ввязался в борьбу за повышение в классе – от идущего вторым «Гамбурга» они отстают на 3 очка, а от лидирующего «Кельна» на 4 пункта. Как раз с «козлами» они сыграют в последнем туре, а до того момента календарь у «красных дьяволов» более чем приемлемый.

Акция №5. Индиана Джонс в Праге.

Ну и закончим сегодняшний обзор нашими фаворитами, которые появляются чуть ли не в каждом нашем таком обзоре – речь о фанатах пражской «Славии», которые мутят крутые перфомансы чуть ли не каждом матче, причем не важно, дома их клуб играет или в гостях. Один из таких «выездов» им предстоял как раз в минувшие выходные – выезд я взял в кавычки из-за того, что «Славию» ждало гостевое дерби с «Дуклой», так что фанатам красно-белых никуда уезжать из чешской столицы было не нужно. Поэтому они спокойно могли на стадион «Юлиска» практически любой свой перфоманс – если бы это был полноценный выезд в другой город, то доставка перфа была бы сильно усложнена.

А так фэны красно-белых презентовали на этой игре парочку хорео, первым из которых был «Славия Прага. В поисках утерянного титула». Этим баннером ультрас уже начали готовиться к надвигающейся победе «Славии» в чемпионате Чехии, а про утерянный титул было сказано к тому, что их клуб не выигрывал первенство уже целых 3 года!

Что касается самого изображения, то в нем вы наверняка узнали главного героя фильма «Индиана Джонс в поисках потерянного ковчега», роль которого исполнил Харрисон Форд. Кинокартина вышла на экраны в 1981 году и стала дебютной в этой медиафраншизе: за следующие 40 с лишним лет будет снято еще 4 фильма, последним из которых на данный момент является «Индиана Джонс и Колесо судьбы» 2023 года выпуска.

Персонаж Индиана Джонс был придуман режиссером и сценаристом Джорджем Лукасом (помимо этого является создателем фантастической саги «Звездные войны») в 1973 году, но его прообразом стал Тиллсон Харрисон (символично, что его сыграл именно Харрисон Форд), о жизни которого Лукасу и продюсеру Стивену Спилбергу рассказала его дочь Розалинда. Персонаж Харрисона олицетворяет собой образ охотников за сокровищами из фильмов и приключенческой литературы, а с годами он стал «самым известным археологом в мире».

В первой части действие происходит в 1936 году и фильм построен на противостоянии Джонса со своим давним соперником, археологом Рене Беллоком, которому помогают местные вооруженные туземцы. Дальнейший сюжет я вам спойлерить не буду (вдруг не смотрели?), но захватывающих приключенческий дух данной франшизы покорил сердца миллионов зрителей – самым ярким подтверждением этого является тот факт, что суммарные сборы за 5 кинокартин составили 2 с лишним миллиарда долларов!

Про второй перфоманс пражан на этой игре сказать особенно нечего, так как его сюжет и смысл прост и понятен: изображение фанатского скелета в капюшоне соседствует с эмблемой клуба, а подпись «Славия Прага до самой смерти!» совершенно отчетливо говорит о том, что болельщики будут со своей команды всегда и до самого конца.

Но нужно вкратце рассказать и сопернике «Славии» по этой игре – пражской «Дукле», тем более если в одном из прошлых обзоров мы с вами довольно подробно изучили историю другого столичного клуба – «Богемианса». «Дукла» же была основана гораздо позже своих соседей по городу, в 1947 году, причем его основателями были чехословацкие военные, о чем говорят даже первые названия клуба: «Армейский спортивный клуб Прага» (сокращенно «АТК») и «Центральный дом армии» (или «УДА»). Даже свое нынешнее название «Дукла» получила по военным следам в память о сражениях чехословацкой армии на Дукельском перевале в 1944 году. Это произошло в рамках Восточно-Карпатской операции советских войск и помощи Словацкому восстанию против армии Германии, итогом которой стал захват Дуклинского перевала и освобождение Закарпатской Украины.

В 50-е годы «Дукла» выиграла 3 золота национального первенства, а в 60-х начался стремительный взлет: 5 побед в чемпионате Чехословакии за 6 лет, 4 Кубка Чехословакии и 1 Кубок Чехии! Тогда же чехословаки стали показывать достойные результаты в еврокубках: 3 года подряд они доходили до четвертьфинала Кубка Чемпионов (вылетали от «Тоттенхэма», «Бенфики» с Эйсебио и дортмундской «Боруссии»), а в 1967 году и вовсе дошли до полуфинала, где уступили путь будущему победителю «Селтику».

За 70-е и 80-е годы «Дукла» пополнит свою трофейную коллекцию еще тремя чемпионскими чашками, а также по 4 раза выиграет Кубки Чехословакии и Чехии. В 1986 году пражане в последний раз заберутся в еврокубках довольно высоко – это снова будет полуфинал, но уже Кубка Обладателей Кубков. И там им снова преградит путь будущий победитель турнира, только на этот раз им будет киевское «Динамо», которое в финале разгромит мадридский «Атлетико» со счетом 3:0.

В 1992 году Чехословакия распадется на 2 отдельных государства, а для «Дуклы» начнутся тяжелые времена. После развала страны популярность армии стремилась к нулю, что повлекло за собой и забвение самой «Дуклы». К тому же, у армии больше не было денег, а следовательно не стало у них и у футбольного клуба. В первом чемпионате независимой Чехии «Дукла» смогла выиграть лишь 1 игру и с треском вылетела из высшего дивизиона, хотя ранее никогда его не покидала. На фоне того, как остальным клубам удавалось заполучить спонсоров, а в двери «Дуклы» никто не стучал, ситуация выглядела совсем катастрофичной. Да и закончилась она катастрофой – сразу после вылета клуб объявил себя банкротом и был отправлен в низшие дивизионы, а спустя пару лет и вовсе расформирован.

Лишь в 2001 году любительская команда «Дукла Дейвице», выступавшая в чемпионате Праги, приобрела права на название «Дукла», что позволило клубу возродиться хотя бы в таком виде. В профессиональном же футболе команда появилась 5 лет спустя, когда владелец «Дуклы» Милан Дорушка выкупил место во 2-й лиге у команды «Якубчовице», которая все равно не могла потянуть выступления на таком уровне. В 2011 году «Дукла» наконец вернулась в элитный дивизион, где задержалась на долгих 8 лет. Затем был вылет и не менее долгие 5 сезонов во 2-м эшелоне чешского футбола. Но в этом сезоне «Дукла» снова соревнуется с лучшими и с переменным успехом пьет кровь даже у грандов – вот и в этой игре «Дукла» смогла отстоять свои ворота и заработать важнейший балл в борьбе за выживание. Вообще за последние 8 туров пражане проиграли лишь однажды (правда и выиграла тоже только 1 раз) и на данный момент занимают 14-е место из 16 команд.

«Славия» же, несмотря на довольно сенсационную осечку, продолжает лидировать в турнирной таблице с 12-очковым отрывом, только теперь его преследователем является не вражеская «Спарта», а скромный «Баник», который взлетел на 2-ю строчку после двух поражений подряд действующего чемпиона «Спарты».

Вот так незаметно (я надеюсь) сегодняшний ультрас-обзор подошел к своему логическому завершению – точно также, как неожиданно наступает и апрель, а вслед за ним и финишная прямая в европейских первенствах и еврокубках. Уверен, что остаток сезона подарит нам не только красивые и драматичные развязки на футбольных полях Европы, но и порадует масштабными и креативными перфомансами от самых разных фанатских движей. А чтобы не пропустить самые яркие и лучшие из них, подписывайтесь на блог «100% фанатский стиль!», пишите комментарии и оценивайте данный пост плюсами.

До следующей недели!

а так всё очень хорошо, даже отлично!