Довлатов – как понять душу писателя через бокс

«Самый побитый автор поколения».

У Сергея Довлатова были капризные и непостоянные отношения со спортом, но линия с боксом прослеживается четче остальных: занимался сам, восхищался грацией Мохаммеда Али и даже задумывал об этом роман.

Кажется, что жизнь постоянно загоняла его в угол ринга, а он защищался и выкидывал оттуда удары. Довлатов любил говорить: «Обидеть Сергея легко, понять трудно».

Как боксерская энергия повлияла на Довлатова и почему его сущность оказалась от этого далекой?

«Если у меня будет сын, я постараюсь воспитать его физически здоровым и приучить к беспартийным радостям, к спорту, к путешествиям»

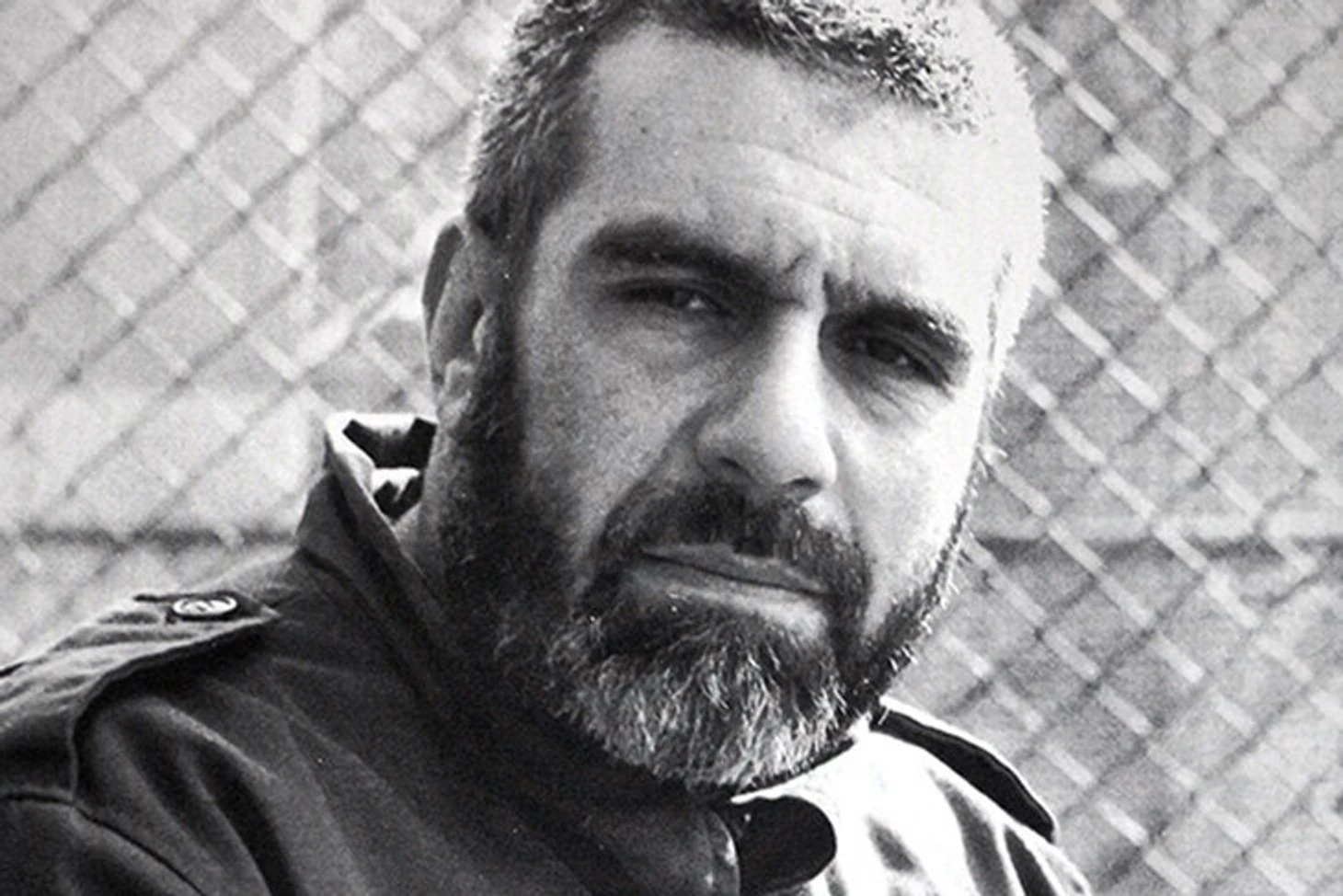

Физически кажется, что Довлатов создан специально для бокса. Крепкосложенный, как Эрнест Хемингуэй (который, кстати, много боксировал), огромного роста (194 см), с 47-м размером ноги и широченными плечами. Девушки, как отмечал Иосиф Бродский, называли его «наш араб» – за сходство с актером Омаром Шарифом.

Довлатов был настолько крупным, что после смерти его положили в гроб, подогнув ноги. «Не могли отыскать гроб под такой рост. Это было ужасно, конечно. Он и одежду-то все время покупал в специальном магазине для больших людей», – вспоминал друживший с Довлатовым журналист и писатель Евгений Рубин.

«Мне всегда казалось, что при гигантском его росте отношения с нашей приземистой белобрысой реальностью должны были складываться у него довольно своеобразным образом, – говорил Иосиф Бродский. – Он всегда был заметен издалека, особенно учитывая безупречные перспективы родного города, и невольно оказывался центром внимания в любом его помещении.

Думаю, что это его несколько тяготило, особенно в юности, и его манерам и речи была свойственна некая ироническая предупредительность, как бы оправдывавшая и извинявшая его физическую избыточность. Думаю, что отчасти поэтому он и взялся впоследствии за перо: ощущение граничащей с абсурдом парадоксальности всего происходящего – как вовне, так и внутри его сознания – присуще практически всему, из-под пера его вышедшему.

С другой стороны, исключительность облика избавляла его от чрезмерных забот о своей наружности. Всю жизнь, сколько помню, он проходил с одной и той же прической: не помню его ни длинновласым, ни бородатым. В его массе была определенная законченность, более присущая, как правило, брюнетам, чем блондинам; темноволосый человек всегда более конкретен, даже в зеркале.

Мне он всегда смутно напоминал императора Петра – хотя лицо его начисто было лишено петровской кошачести, – ибо перспективы родного города (как мне представлялось) хранят память об этой неугомонной шагающей версте и кто-то должен время от времени заполнять оставленный ею в воздухе вакуум».

В юношестве Довлатов боксировал и называл себя «перспективным армейским тяжеловесом». Уже после эмиграции в США он смотрел по телевизору бои Мохаммеда Али – любимого спортсмена.

«Разряд по боксу у Довлатова не слух, – рассказал Sports.ru историк и писатель Лев Лурье. – Не уверен, какой именно, но больших успехов он в этом виде спорта не имел. У него относительно короткие руки и, видимо, недостаточная резкость».

«Довлатов часто восхищался грацией боксеров. Особенно Мохаммеда Али», – добавил писатель и друг Александр Генис. Такое внимание Довлатова к боксу – влияние моды, где важное место занимала американская литература с Эрнестом Хемингуэем и Джеком Лондоном.

Лурье продолжил: «Бокс распространился в массовой культуре США в первой половине XX века. Он был вроде кофе или посещения ресторана, что для сверстников Довлатова было новшеством – до этого в рестораны не ходили. Некая стиляжность, западничество – они занимались не обрусевшими лаптой или футболом, а боксом, который несколько экзотичен.

В годы жизни Бродского, Довлатова, Наймана модно было быть мужественным – ботаники не приветствовались. Почему? Потому что улица жесткая. Все мальчики оканчивали мужские школы, драка – часть взросления. Нужно заступаться за слабых, за девушек. Люди ходили на танцы, где возникали различные эпизоды. Район, в котором жил Довлатов (южное подбрюшье Невского проспекта), был довольно хулиганистым».

В книге «Ленинград Довлатова. Исторический путеводитель» Софья и Лев Лурье отмечали влияние Джо Луиса (Джордж Форман называл его лучшим тяжем в истории) и советских боксеров. Тогда Довлатов больше как зритель посещал боксерскую секцию в Ленинградском дворце пионеров и смотрел соревнования в разных клубах.

В книге Лурье друг Довлатова Евгений Кукушкин, который тоже занимался боксом, рассказывал: «Раза два по моей просьбе Осипов [тренер] ставил Довлатова в строй: Сергей немного занимался с нами гимнастикой, работал в паре, ему это нравилось, иногда я показывал ему приемы дома. Но на боксерский ринг он не выходил – был хоть и высок, но рыхловат».

В 60-е Довлатов три года служил в исправительной колонии – там, как сам вспоминал, стал абсолютным чемпионом подразделения по рукопашному бою, похожему на бокс. По его словам, в тот период он жил в достатке, а единственная драма случилась с ним в боксерском зале: «Около двух минут пролежал без сознания. И долго еще меня преследовал запах нашатырного спирта…»

«Мы живем в плохое время и в плохой стране, где ложь и неискренность стали таким же инстинктом, как голод и любовь, – отмечал тогда Довлатов в письме к отцу Донату Мечику. – Если у меня будет сын, я постараюсь воспитать его физически здоровым, неприхотливым человеком и приучить к беспартийным радостям, к спорту, к охоте, к еде, к путешествиям. Да я и сам еще рассчитываю на кое-что в этом смысле».

Но Довлатов не стал боксером, потому что никогда не стремился к карьере спортсмена. В письме к студентке Тамаре Уржумовой, в которую влюбился, он рассказывал, что закончил с боксом из-за травмы ноги, хотя очень его любил: «Если не слежу за собой, начинаю хромать».

«Самый побитый автор поколения»

Рассказы Довлатова – почти автобиография, где он преувеличивает или шлифует, но говорит о себе. Как отметил Sports.ru Лев Лурье, поэтика Довлатова главным образом сформировалась под влиянием Эрнеста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Шервуда Андерсона и Джерома Сэлинджера:

«Он родился не из русской литературы, а из американской переводной. Когда [писательница и драматург] Вера Панова спрашивала у Довлатова, кто лучше всех пишет по-русски, он отвечал: «Рита Райт-Ковалева». А это переводчица Хемингуэя.

Все, что связано с Америкой, – все в подтексте. Мужественный одинокий человек, не выражающий прямо страсти, тщательно их скрывающий, не желающий жить на поверхности, а глубинными импульсами. Да, все это восходит к Хемингуэю».

«Был ли Довлатов индивидуалистом? Как и любой писатель, который борется с листом бумаги в одиночку. Хемингуэй, конечно, близок Довлатову, но это общая черта авторов его поколения. Сергей преодолевал. «Обидеть Сергея легко, понять трудно» – любимая присказка Довлатова. Но слез от него не видел», – рассказал Александр Генис.

При этом в книге «Довлатов и окрестности» Генис объяснял: «Певец своих поражений, Сергей упивался пережитыми обидами и унижениями. В результате Довлатов оказался не только самым сильным, но и самым побитым автором нашего поколения. Обычно бывает наоборот – физические недостатки мы скрываем куда яростнее, чем духовные.

Сергей говорил, что человек охотнее признается в воровстве, не говоря уж о прелюбодеянии, чем в привычке соснуть после обеда. Если вы встретите в книге «негодяй рухнул, как подкошенный» или «она застонала в моих объятиях», будьте уверены, что автор не вышел ростом».

Жизнь действительно испытывала Довлатова, а он отбивался: не печатали в СССР; эмиграция, последующие проблемы с алкоголем. В интервью Виктору Ерофееву Довлатов рефлексировал о сложностях писательского пути и преодолении:

«Это была какая-то невероятная смесь везения и невезения. С одной стороны, казалось бы, полное невезение – меня не печатали. Я не мог зарабатывать литературным трудом. Я стал психом, стал очень пьющим. Меня окружали такие же спившиеся непризнанные гении. С другой стороны, куда бы я ни приносил рассказы, всю жизнь слышал только комплименты. Никогда никто не выразил сомнения в моем праве заниматься литературным трудом».

Довлатов хотел стать профессиональным писателем, но встречал неодобрение советской власти. Литератор и друг Довлатова Андрей Арьев вспоминал: «Он терпел 10 лет, прежде чем решился послать рукописи на Запад, чтобы напечатали хотя бы там. Дальнейшее мы знаем».

Журналист и руководитель проекта «Полка» [посвящен русской литературе] Юрий Сапрыкин рассказал Sports.ru: «Довлатов, конечно, тяжело переживал отсутствие признания. Если проводить спортивные аналогии – это как если бы тебя дисквалифицировали за допинг, которого ты не принимал. При всех талантах, будучи выше коллег по классу, ты просто не попадаешь на ринг по каким-то неспортивным причинам.

После робких попыток встроиться в официоз (например, опубликоваться в популярном журнале) Довлатов понимал, что это уровень компромисса, на который он пойти не готов. А положение подпольного автора, когда незначительный круг друзей говорит «Старик, ты гений», а за пределами этого круга никто не узнает, пока другие издаются – сильно уязвляло. То есть ты мог бы выиграть за явным преимуществом, но тебя просто не выпускают на ринг».

Довлатов считал себя слабым, поэтому говорил: «Стойкий диссидент из меня вряд ли получится». Несмотря на это, кажется, что в рассказах иногда придумывал страдания и с иронией смотрел на неудачи, чтобы быть ближе к читателю или просто его очаровать – даже в эпизоде с боксерским поединком. В рассказе «Хочу быть сильным» он писал:

«Чтобы почувствовать себя увереннее, я начал заниматься боксом. На первенстве домоуправления моим соперником оказался знаменитый Цитриняк. Подергиваясь, он шагнул в мою сторону. Я замахнулся, но тотчас же всем существом ударился о шершавый и жесткий брезент. Моя душа вознеслась к потолку и затерялась среди лампионов. Я сдавленно крикнул и пополз. Болельщики засвистели, а я все полз напролом. Пока не уткнулся головой в импортные сандалеты тренера Шарафутдинова.

– Привет, – сказал мне тренер, – как делишки?

– Помаленьку, – отвечаю. – Где тут выход?..»

Довлатов выделялся габаритами, но никогда не использовал физическую силу, хотя постоянно спорил и поддевал собеседника за ошибки. «Не было ни одного литератора хоть в Нью-Йорке, хоть в Ленинграде, с которым он никогда бы не поссорился. Правда, потом мирился», – рассказывал Андрей Арьев.

Довлатов даже носил с собой дубинку. Александр Генис в книге «Довлатов и окрестности» вспоминал: «В деле я ее никогда не видел, но из-за нее нас не пустили в здание ООН, которое мы хотели показать гостившему в Нью-Йорке Арьеву. Сергей категорически отказался разоружиться, когда из-за начиненной свинцом дубинки взревел металлоискатель».

При этом Лев Лурье отметил: «Довлатов скорее был не спорщиком, а не любил общее мнение и выдвигал свое. Он нонкомфортный человек. Но нельзя сказать, что Довлатов безумно смел и рвался драться. Скорее техника безопасности. Довлатов в армии становился чемпионом по рукопашному бою? Просто он был здоровым. И благодаря этому мог кого-то уложить.

Мне кажется, Довлатов и бокс несовместимы. По своей натуре он совершенно не обладал желанием драться. Потому что Довлатов – деликатный и не лезущий на рожон человек. Ему больше свойственно или пренебрегать, или сотрудничать. Но не входить в конфликт. Например, Бродский был гораздо агрессивнее.

Да, Довлатов был ранимым и уязвимым человеком, но это спрятано глубоко внутри. Одно с другим не связано: он не дрался не потому что был ранимым, а потому что не хотел делать плохо другим».

Лурье писал, что Довлатов отличался миролюбием и не сформировал репутацию уличного бойца: «Единственный известный нам кулачный поединок с Федором Чирсковым [сын писателя Бориса Чирскова] закончился бесславным поражением.

Один раз Довлатов даже попросил друга-боксера припугнуть настойчивого ухажера Милы Пазюк [«первое студенческое увлечение»], которая работала в летнем кинотеатре ЦПКиО. Сергей с интересом наблюдал за этой процедурой, стоя рядом, и затем что-то назидательно выговорил обидчику Милы».

Довлатов лично знал олимпийского чемпиона Бориса Лагутина и чемпиона СССР Ивана Соболева. Подобные знакомства с боксерами помогали в жизни. Писательница Виктория Токарева вспоминала:

«Мне [Георгий] Данелия однажды рассказывал, что сидел в московском ресторане и за соседним столиком собралась компания. Один мужик был высокий – такой, как утюг. В ресторане началась драка, Данелия подбежал к дерущимся, от того столика тоже поспешил человек и спросил: «Хотите, я друга позову? Он боксер». Обошлось. Данелия узнал, что это был Довлатов».

Довлатов говорил о боксе в письмах к отцу и любимым женщинам, но не выпустил посвященный боксу роман «Один на ринге» и не закончил повесть «Записки тренера»:

«В этой повести слова гораздо облегченнее, прохладнее. Я хочу показать мир порока как мир душевных болезней, безрадостный и заманчивый. Я хочу показать, что нездоровье бродит по нашим следам, как дьявол-искуситель, напоминая о себе то вспышкой неясного волнения, то болью без награды. Еще я хочу показать, что подлинное зрение возможно лишь на грани тьмы и света, а по обеим сторонам от этой грани бродят слепые».

Александр Генис рассказывал, что читал рукопись «Один на ринге», но Довлатов так ее и не опубликовал: «Насколько помню, эта по-хемингуэевски энергичная, с драматическим подтекстом проза ловко использует профессиональный жаргон. Поразила одна деталь: в морге выясняется, что у боксеров мозг розового цвета. Наверное, поэтому Сергей ушел из бокса».

«Почему Довлатов не выпустил «Один на ринге»? Романа, в общем-то, никакого не было, – объяснил Sports.ru Лев Лурье. – Это больше наброски, которые он опубликовал в виде рассказа. И бокс там – достойное и благородное занятие, больше фон, чем главная часть.

Довлатов не знал этот быт – гораздо проще было писать о том, в чем он разбирался. У него были совершенно другие достоинства: чувствовал пошлость жизни, любую ненатуральность. Как у Чехова. Тот же не дрался. Вот Пушкин дрался, а Чехов нет. Довлатов – он как Чехов».

«Страсть к талантливому позволяла Довлатову реагировать с убийственной точностью на все проявления шаблонности, пошлости, душевной лени»

Довлатов обожал джазового исполнителя Чарли Паркера и говорил, что если бы не писательство, то стал бы музыкантом. «Представляешь – выходишь, поднимаешь саксофон, и все умирают», – рассказывал он другу Петру Вайлю. Еще Довлатов рисовал (любил шаржи), в США посещал ювелирные курсы и мечтал быть рыболовом.

Дочь Довлатова Екатерина рассказывала об отце: «У него были прекрасные руки, поэтому он не только рисовал и играл на музыкальных инструментах, но и вырезал фигурки из дерева. Иногда мы вместе с ним делали фигурки животных и людей из спичек, желудей, катушек для ниток, разрисовали яйца на Пасху. Он любил работать руками».

По словам Александра Гениса, из всех видов искусств Довлатову ближе всего скульптура: «Не театр, несмотря на диалоги, и не кино, несмотря на все остальное. Динамики он, в сущности, избегал. Да и сюжет тут не разворачивается, а рассказывается. Книга – портретная галерея, где автор бредет мимо персонажей. У каждого из них есть прошлое, но не будущее. Этакий сад камней.

Скульптура – медленное искусство.

Ну какой может быть импрессионизм в мраморе? Поэтому Довлатов и говорил, что предпочел бы рассказы высекать на камне. Не чтобы навечно, а чтобы не торопясь».

Юрий Сапрыкин предположил, что в стиле Довлатова есть что-то общее с боксерской техникой: «Короткие отточенные фразы, постоянное движение, точно рассыпанные по тексту каламбуры, шутки или ударные концовки. Наверное, это можно сравнить с человеком, который умело перемещается на ринге и точечно наносит удары. И это человек, настроенный на затяжной бой, которому скорее важен не результат, а процесс. Он не подавляет мощью, постоянно в динамике, много двигается и остро жалит».

Александр Генис в книге «Довлатов и окрестности» писал, что Довлатов ценил ощущение силы и принес его «в жертву словесности» – скульптор прозы, который высекал мелочи даже в небольших рассказах. В 1986 году сам Довлатов, занимавшийся журналистикой и печатавшийся в еженедельнике The New Yorker, рассказывал о ремесле писателя и придуманных для себя рамках, которые сравнивал с психозом:

«Считаю, что каждый прозаик должен надевать какие-то творческие вериги, вводить в письмо дисциплинирующий момент. В поэзии роль таких вериг играет рифма + размер. Это дисциплинирующее начало уберегает поэтов от многословия и пустоты. У прозы таких рамок нет, их, мне кажется, надо вводить искусственно.

Что касается меня, то вот уже лет шесть я пишу таким образом, что все слова во фразе начинаются на разные буквы. Даже предлоги не повторяются. Даже в цитатах я избегаю двух слов на одну букву в одной фразе. Например, в «Заповеднике» цитирую Пушкина: «К нему не зарастет народная тропа...» Меня не устраивали «нему» и «народная». И я пошел на то, чтобы поставить: «К нему не зарастет священная тропа...»

Наверное, поэтому Довлатов больше ощущал себя рассказчиком, чем писателем: «Писатель занят серьезными проблемами – он пишет, во имя чего живут люди, как должны жить люди. А рассказчик пишет, как живут люди. Мне кажется, у Чехова всю жизнь была проблема, кто он: рассказчик или писатель?»

Такое самоощущение и разделение – потому что Довлатов чувствовал детали и ценил их силу, потому что был здесь, вокруг ироничных бытовых зарисовок и обыденных проблем. Андрей Арьев отмечал: «Довлатов цеплялся к каждому неправильно произнесенному слову. Рефреном в его разговорах звучало: «А зачем ты это сказал?»

«Довлатов действительно внимательно прислушивался – именно прислушивался – к происходящему вокруг, – писал Александр Генис в статье «На уровне простоты». – Много раз я встречал в его рассказах фразы, выхваченные из нашего быта.

Но за этим документальным повествованием, псевдокопированием речевой реальности стоял особый художественный принцип, превращающий анекдот или зарисовку в законченное литературное произведение высокой пробы. Можно назвать этот принцип эстетством. Да-да, Довлатов исповедовал известную концепцию – искусство ради искусства. В его случае лучше сказать: слово ради слова».

Несмотря на стремление к простоте, лаконичности и емкости выражения, Довлатов тянулся к талантливому и нестандартному во всех проявлениях. При этом Игорь Ефимов в статье «Неповторимость любой ценой»* видел в этом довлатовскую уязвимость:

«Талантливое всегда неповторимо и непредсказуемо. Но если слишком увлечься этой формулой, то легко поверить, что и в перевернутом виде она сохраняет истинность. То есть, что только неповторимое и непредсказуемое – талантливо. А чуть проступит где-то рутина, повтор, узнаваемость – можно зачеркнуть и отбросить. Книгу, чувство, человека. В том числе и самого себя.

Жажда неповторимости доходила в нем до курьезов [об ограничениях, «чтобы ни в одной фразе не было двух слов, начинающихся на одну и ту же букву»]. Я соглашался, что в какой-то мере это могло срабатывать. Но все же такая сосредоточенность на мелочах литературного ремесла тревожила.

Писатель здесь начинает напоминать влюбленного, который явился на свидание принаряженным и без конца поправляет галстук, прическу, складки на брюках, и так сосредотачивается на этом, что забывает и о возлюбленной, и о чувстве к ней. Но, с другой стороны, только эта страсть к талантливому и неповторимому позволяла Довлатову реагировать с такой убийственной точностью на все проявления шаблонности, пошлости, душевной лени в окружающей его жизни».

«Негромкая музыка здравого смысла»

«Не думаю, что Довлатов был гением, – говорил Александр Генис. – Гением был Бродский. Гений – человек, которого никто не может понять. А Довлатов был человеком, который понятен всем. И в этом огромная разница между ними. Однажды я даже сказал ему: «Ты прямо как Чехов». А он: «Ну и что?» То есть на самом деле Довлатов прекрасно понимал, что он делает».

Кажется, это универсальная формула творчества Довлатова. Когда говорят о нем, то обязательно добавляют «простое», «понятное», «незамысловатое». И Довлатов к этому стремился – не быть выше или ниже читателя. Он искренне верил, что пишет для масс, поэтому, как отмечал Генис, «морщился, встречая заумь, и высмеивал интеллектуальный снобизм». Писатель и друг Петр Вайль сформулировал:

«У нас вполне определена категория «великих писателей». Масштабы – Толстой, Достоевский. Мы знаем, что такое великая литература. Довлатов вне этой категории. Я для себя определил его творчество как «писатель для читателей», и это колоссально много! То есть когда читатель ощущает себя вровень с писателем. В русской литературе подобные явления случаются исключительно редко.

Есть такой термин. Перевести его трудно. Это такое «занижение всего», понимаете? Ни о чем не говорить с пафосом. Ничего не поднимать на пьедестал. Самому не становиться на котурны. Говорить о себе несколько приниженно. Это в высшей степени было свойственно Довлатову и, скажем, его кумиру – Бродскому. Бродский, например, говорил «стишки». Невозможно было услышать, чтобы он произнес: «Моя поэзия». Вот и Довлатов был таким же».

Сам Бродский в статье «О Сереже Довлатове» подчеркивал: «Читать его [Довлатова] легко. Он как бы не требует к себе внимания, не настаивает на умозаключениях или наблюдениях над человеческой природой, не навязывает себя читателю. Я проглатывал его книги в среднем за три-четыре часа непрерывного чтения: потому что именно от этой ненавязчивости его тона трудно было оторваться.

Неизменная реакция на его рассказы и повести – признательность за отсутствие претензии, за трезвость взгляда на вещи, за эту негромкую музыку здравого смысла, звучащую в любом его абзаце. Тон его речи воспитывает в читателе сдержанность и действует отрезвляюще: вы становитесь им, и это лучшая терапия, которая может быть предложена современнику, не говоря – потомку.

Этот человек говорит как равный с равными о равных: он смотрит на людей не снизу вверх, не сверху вниз, но как бы со стороны. Произведениям его – если они когда-нибудь выйдут полным собранием, можно будет с полным правом предпослать в качестве эпиграфа строчку замечательного американского поэта Уоллеса Стивенса: «Мир уродлив, и люди грустны». Это подходит к ним по содержанию, это и звучит по-Сережиному».

Уже возведено в аксиому: ценность довлатовской прозы – в стиле. Петр Вайль объяснял:

«Вот говорят: «Стиль – это человек». Неверно. Стиль и человек – разные вещи. Все хорошее в Довлатове было стиль. А все плохое – человек. И обаяние довлатовских страниц – это обаяние стиля. Конечно, их не разорвать, но это реверс и аверс. Монета того же достоинства, но стороны все-таки разные. Довлатов был стилистическим, а не личностным явлением. Не Бродский».

Писатель Дмитрий Быков [признан в России иностранным агентом] считает, что Довлатов уже утратил актуальность. Потому что писал о «страстишках», а не о больших страстях, которые больше применимы к современной России. Потому что довлатовскому герою в ней просто нет места («Россия, когда вернулась к себе, съела советскую интеллигенцию»).

Одной из примет довлатовской прозы Быков назвал милосердие: «Довлатов снисходителен, Довлатов, скажут нам, многого не требует. Это не так, конечно. Довлатов требует с человека очень многого, просто он этого многого не получает никогда, и он уже привык. Поэтому доминирующей эмоцией его прозы, как совершенно правильно заметил Ефимов, стало раздражение, впрочем, никогда не дорастающее до ненависти.

Проблема этого раздражения, что оно не может получить никакого разрешения. Герой Довлатова не бунтарь. Он пойдет и напьется, он пойдет и расскажет анекдот. А эти формы протеста изжили себя – литература, хороша она или плоха, но требует страстей. Милосердием, а на самом деле снисхождением, она никогда не обходится. Температура литературы не может быть 36,6, она должна быть как минимум за 37. Это всегда состояние возбуждения, страсти, если неудовлетворенности, то глобальной, переходящей в ненависть.

Вот возводят Довлатова к Чехову. Но Чехов – это ненависть, это ледяное презрение. И в абсурде Чехова рядом с этой мелкой обывательской шелупонью по контрасту установлен мощный источник света, огромная авторская личность, которая бесится, которая ненавидит, которая позволяет себе говорить то, что говорить не принято.

Помните фразу героя из «Дома с мезонином»: «Дело не в оптимизме или пессимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума»? Проза же Довлатова во многом держалась на авторском уверении: «Я такой же, как вы, я один из вас». В литературе эта стратегия не работает. Есть писатель, и он обязан быть другим. Если мы не увидим в нем пророка, то и зачем он нужен. Русская литература настаивает на сверхчеловеческом писательском статусе».

***

«Можно сказать, что Сережа Довлатов искренне хотел любить нас всех – своих друзей и близких, – но неизбежная предсказуемость, повторяемость, рутина, обыденность проступали в каждом из нас – и его любовь, так нацеленная только на талантливость, умирала, – писал в статье «Неповторимость любой ценой»* Игорь Ефимов. – Он очень хотел любить себя, но и в себе обнаруживал те же черты, – и не мог полюбить себя таким, каким видел, каким знал. Поэтому, что бы ни было написано в свидетельстве о его смерти, литературный диагноз должен быть таков: «Умер от безутешной и незаслуженной нелюбви к себе».

* Статья Игоря Ефимова «Неповторимость любой ценой» впервые была прочитана на вечере памяти Довлатова в 1990 году, а потом появилась в журнале «Звезда» (СПб) в 1994-м (№3).

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, А. Нагибин, Леонид Доренский; Gettyimages.ru/Frances M. Ginter, Central Press, Don Morley; Нина Аловерт

- У меня есть бутылка водки и 400 гр. сервелата.

Женщина обещала зайти. Спросила адрес. Рейн продиктовал и добавил:

- Я тебя увижу из окна.

Стал взволнованно ждать. Молодая женщина направилась к нему. Повстречала Сергея Вольфа. "Пойдем, - говорит ему, - со мной. У Рейна есть бутылка водки и 400 гр. сервелата". Пошли.

Рейн увидел их в окно. Страшно рассердился. Бросился к столу. Выпил бутылку спиртного. Съел 400 гр. твердокопченой колбасы. Это он успел сделать, пока гости ехали в лифте."

(с) Соло на андервуде.

Поэтому не сказал бы, что тут кликбейт)

Но начинять дубинку свинцом - это как-то неспортивно.

не знаю, как Быков, я вот всего Довлатова с интересом прочитал, и очень рад, что был такой писатель, а вот у Быкова еле дочитал его роман

ПС: я дикий фанат его прозы и как раз перечитываю "Марш одиноких" - там просто на надрыв чувствуется эта нехватка любви.