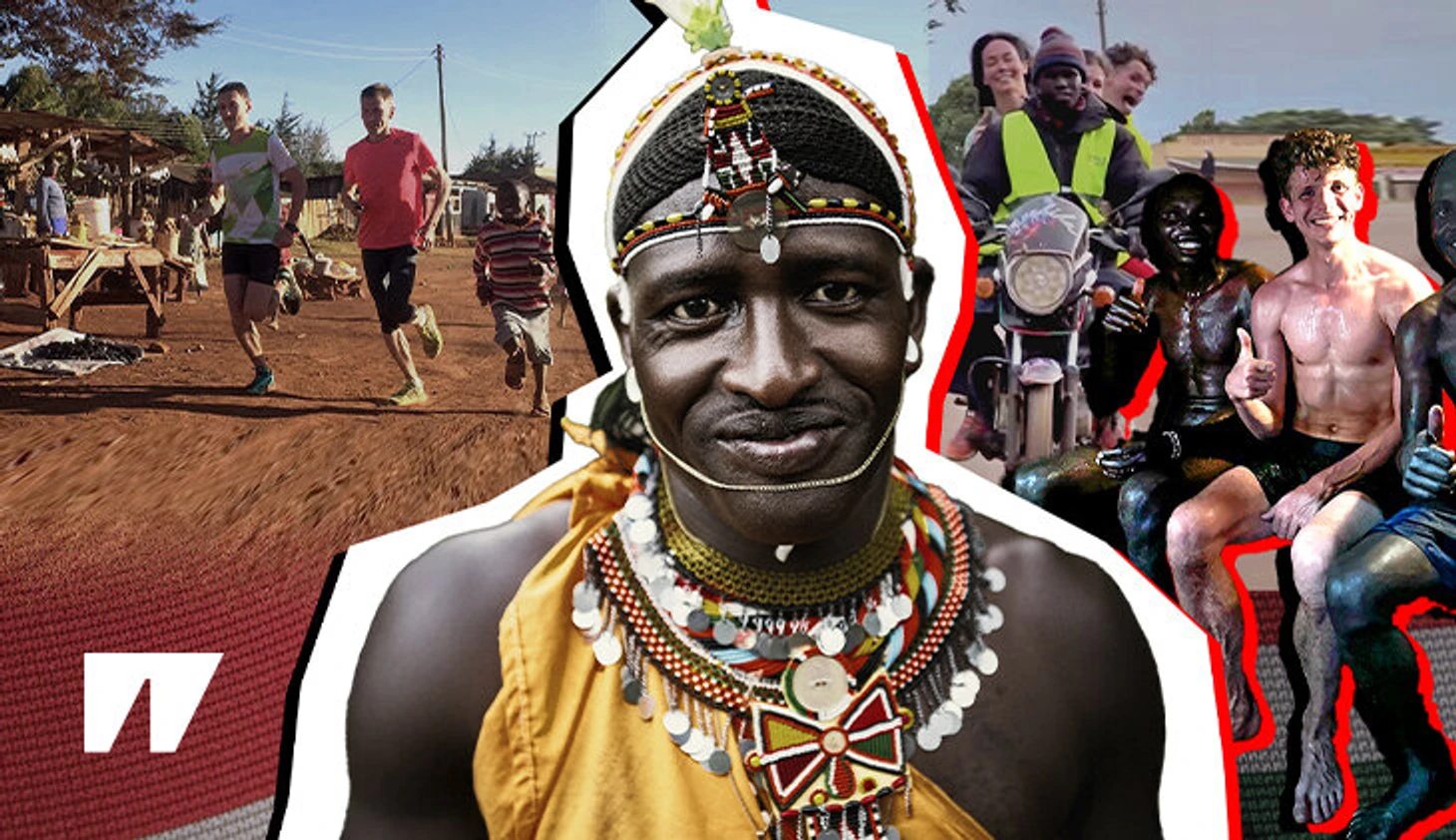

«Это как Голливуд. Все, кто быстро бегают, стремятся туда». Феномен Кении – в исследовании Спортса’’

От редакции: содержание кликабельно – нажатием можно перейти к интересующей части (доступно только в десктопной версии сайта).

Содержание

- Первые русские в Кении. Ядгаров боялся, что его съедят

- Как все устроено и сколько стоит?

- Чем Кения помогает бегунам?

- Правда, что в Кении быстро бегают даже таксисты?

- Как правильно тренироваться в Кении? Ого, Искандер привез оттуда идею Die Hard!

- Что помимо тренировок? Кости с Мо Фара или скакалка с Хассан

- Как устроен бизнес по продаже кенийцев в разные сборные? И почему провалился эксперимент с «русскими» кенийцами?

- Стоит ли ехать в Кению любителям?

- Куда, если не в Кению? В России альтернативы нет

- Что дают сборы в Кении? «Не знаю другого места, настолько заряженного бегом»

Этой весной многие российские топ-бегуны устремились в Кению.

Там готовились к сезону победитель Казанского марафона Дмитрий Неделин, лучшая в стране на средних дистанциях Светлана Аплачкина, Дина Александрова...

Наши в Кению ездили и раньше (например, для Дины это уже второй сбор подряд), но такого десанта еще не было.

Мы попытались понять: чем хороша Кения для бегунов? Почему именно там растут лучшие стайеры, а поехать туда стремятся топы со всего мира? И почему среди кенийцев больше всего в мире допинговых случаев?

Мы не хотели доверять мифам и поговорили с людьми, которые прочувствовали все на себе: Искандером Ядгаровым, который первым из наших топов забазировался в Кении; Степаном Киселевым, Михаилом Кульковым, Дмитрием Неделиным и Диной Александровой – все они были в Кении в последние годы и многое подметили.

А еще нашли Джанни Демадонну – итальянского агента, который представляет интересы многих кенийских стайеров и имеет там два тренировочных лагеря.

Первые русские в Кении. Ядгаров боялся, что его съедят

Считается, что кенийские выезды начались у нас с Искандера Ядгарова. Он впервые отправился туда зимой 2017-го, в начале своей популярности как флагмана полупрофессионального бега.

Необычная идея с Кенией вполне укладывалась в русло других перформансов Искандера: забегов в костюме Джокера или Фореста Гампа, например.

Но мало кто знает, насколько на самом деле безумной была эта поездка с самого начала.

Мы поговорили с Ядгаровым, он вспомнил все.

«На забеге в Греции я познакомился с кенийцем по имени Майна. Он меня обыграл, потом разговорились, и мне стало интересно: как вообще у них дела, как тренируются, как все устроено?

Кения тогда была у нас совсем не распиарена. Ну, я слышал, что туда ездил Миша Кульков, но не более того. И вот Майна в какой-то момент сказал: «Слушай, раз тебе так интересно – приезжай, все покажу!»

Я это воспринял как знак вежливости, не более. Но контакт мы не потеряли, переписывались, и спустя несколько месяцев я спросил: «Слушай, а все в силе?» – «Конечно, жду!» И я взял билеты, причем на 31 декабря.

Когда рассказал об этом друзьям, они покрутили пальцем у виска. Какой-то малознакомый тип, жить у него дома, а вдруг они меня там ограбят или съедят? Мысли всякие были. Даже маме до последнего не говорил.

В аэропорту меня встретили Майна с другом и тренером. Друг забрал мои вещи, а нам велел идти на парковку. Я уже мысленно попрощался с сумкой, но нет, мы нормально погрузились в старенькую «Тойоту» и поехали в его поселок. Там – маленькие каменные домики, гаражи, и ни названий улиц, ни номеров домов. Подумал: ага, то есть в случае чего я даже не смогу объяснить, где меня искать.

У Майны по местным меркам был хороший дом – двухэтажный, с водопроводом и электричеством. Нас встретила его жена, пообедали, а потом Майна сказал, что нужно съездить за его детьми к бабушке в соседнюю деревню. По плану мы должны были вернуться до темноты и еще успеть потренироваться.

Но все пошло не по плану.

Уже через пять минут машина заглохла – перегрелся радиатор. Майна совершенно невозмутимо бросил «This is Kenya, my friend» и пошел за водой. Завелись, но она так и глохла каждые пять минут. А потом разрядился аккумулятор.

Ночь, мы где-то в лесу, мой телефон не ловит, машина не заводится.... Но Майна снова: «Чувак, не переживай. Если бы мы в Кении так нервничали по любому поводу – уже с ума бы сошли».

И правда, кому-то позвонил, за нами приехали на мотоциклах. В итоге в первый же день я оказался в глухой кенийской деревне, без электричества, спал на полу, ел какую-то их непонятную еду... Но был счастлив».

Мы нашли того самого Михаила Кулькова, о котором вспомнил Ядгаров.

Он становился призером марафонов в Тулузе, Санкт-Петербурге и Москве, а сейчас тренирует в триатлонной команде «Циклон».

Он оказался в Кении за пять лет до Искандера.

«Впервые я задумался о поездке в Кению в 2011-м. Тогда еще мы спокойно ездили на европейские сборы, и я в декабре сидел в Италии. Но там база закрывалась на рождественские каникулы, дома снег и бегать негде, нужно было куда-то деться. Тогда мне ребята из Эстонии и рассказали про тренировочный центр Лорны Киплагат в Кении. Но это был олимпийский сезон, и мне там ответили: «Сорри, мест нет, приезжай на будущий год». Так я и сделал.

В Эльдорете меня встретили, отвезли в гостиницу. Сказали, что до меня там был один русский парень, айтишник, зовут Василий. Он любитель, но очень жесткий любитель. С каждой тренировки возвращался как с войны. Даже кенийцы были впечатлены его упорством. Я никогда его не видел, но легенда осталась».

Как все устроено и сколько стоит?

Город Итен, куда едет большинство бегунов, расположен на высоте 2400 метров. Есть еще Эльдорет (2200 м) и несколько деревень рядом с Итеном.

Сейчас в Итене условия на любой вкус: от организованных кемпов с комфортным проживанием и охраной до «диких» комнат в аренду у местных.

Дина Александрова, Светлана Аплачкина и Дмитрий Неделин этой весной снимали таунхаус, цена – 60 долларов в сутки за домик (он имеет два входа и разделен на две половины). Это один из лучших доступных вариантов.

«Кению я давно держал на прицеле, но не мог себе позволить, – рассказал Спортсу’‘ Неделин. – Один перелет туда стоит как полтора-два месяца сбора в Киргизии. Провести месяц сбора в Кении – это 200-300 тысяч минимум. Поэтому я поехал, только когда появился партнер, готовый мне это оплатить.

Мы жили в лучших условиях! Личный стадион, бассейн, сауна, тренажерный зал... Всем этим могли пользоваться только жильцы нашего отеля.

Но если привыкли к комфорту, в Кении непросто. Вода – только от солнечных батарей, то есть если нет солнца, то нет и горячей воды. А у нас там как раз начался сезон дождей. Приходишь после тренировки и греешь воду, чтобы помыться. Ладно я, а Настя (невеста Неделина Анастасия Тукмачева – Спортс’‘)?»

«Если она вывезла Кению, выдержит и жизнь со мной». Он бежал с кольцом на рекорд России

Кульков застал времена, когда на сбор в Кению еще можно было поехать за счет государства.

«Проживание стоило, по-моему, 34 доллара при курсе 43 – то есть в районе 1200 рублей в сутки, – говорит он. – А в Кисловодске было полторы. Так что, если не брать дорогу, региону даже дешевле было отправить меня в Кению.

Постепенно цены в Кении росли. Сейчас у Лорны номер стоит около 50 долларов без питания. Но там все по-взрослому: есть сауна, тренажерный зал, все удобства. Плюс очень интересная разношерстная компания со всего мира. Если так можно сказать, беговые сливки общества».

Ключевое преимущество кемпов или отелей – собственная тренировочная база и условия для восстановления.

Мы поговорили с Джанни Демадонной – итальянец много лет работает как менеджер с кенийскими спортсменами. А также имеет в Кении два кемпа.

«Я был профессиональным бегуном, в 1987-м занял второе место на марафоне в Нью-Йорке, – рассказал Демадонна. – С начала 1990-х я работаю с Кенией. Шаг за шагом погружался в эту тему: инвестировал в спортсменов, создал тренировочную группу, а потом и два кемпа: один в Капсабете и один в Итене. Капсабет – это около 2000 м над уровнем моря, Итен – 2400.

Главный тренер в Капсабете – Клаудио Бернарделли, он итальянец с огромным опытом, но 20 лет женат на кенийке и живет там. Есть другие иностранные тренеры, которые приезжают и уезжают в зависимости от визы, есть и местные.

Сейчас у меня около 60 агентов по всей Кении, которые ищут лучших спортсменов. Мы приглашаем человека на кемп, присматриваемся, если все ок – берем его. Кто-то живет прямо на кемпе, многие приезжают только на тренировки, особенно женщины, у кого семья.

Ведущие спортсмены платят за кемп в зависимости от собственного заработка. Но поначалу мы сами вкладываемся в людей».

А вот Степан Киселев вспомнил, как беговой туризм стал для кенийцев главным источником заработка.

«Местные смотрят на белого человека как на ходячий кошелек. Например, почти каждый парень мечтает о мотоцикле, чтобы подрабатывать таксистом. Причем они на этих мотоциклах умудряются перевозить что угодно, вплоть до огромных шкафов или двухъярусных кроватей. Смотришь и поражаешься!

Забавно, что ничто не мешает поставить в каждом домике по стиральной машине, но нет. Зачем портить бизнес женщинам, которые стирают за деньги?

С готовкой то же самое. Кенийки с радостью приготовят домашнюю еду, конечно, в национальном духе, но на вид вполне вкусную. Правда, мы все равно ходили в кафе. Мне так спокойнее.

С воровством или агрессией я не сталкивался. Хотя мы жили не в кемпе, где все организовано и есть охрана, а в обычных домиках, как местные. У них, кстати, принято просто так заходить друг к другу в гости. Могут зайти, посидеть в телефоне, ни слова не сказать и уйти. А потом смотришь Олимпиаду: «Ого, а я ж этого парня где-то видел!»

«Кения – это как Голливуд. Все, кто быстро бегает, туда стремятся, – говорит Кульков. – Был такой голландский бегун Жюльен Вандер – у него там сейчас маленькая гостиница, жена и дети. У Демадонны в лагере итальянский тренер, женат на местной. Это частая история.

У Демадонны еще есть аппарат терапии магнитными и звуковыми волнами T-Care, очень дорогой, это передовой метод.

У меня как-то была травма, я приходил на лечение. Классно, что вроде живешь в деревне, а такой аппарат не в каждой современной клинике есть».

Чем Кения помогает бегунам?

А почему вообще нужно ехать в Кению (и на высоту) за хорошим результатом? Мы разобрались вместе с кандидатом медицинских наук Олегом Талибовым.

«В чем смысл тренировок на среднегорье? Организм попадает в условия дефицита кислорода. Следует шоковая реакция, в результате которой запускается выработка эритропоэтина – цитокина, то есть сигнальной молекулы, которая дает сигнал костному мозгу вырабатывать больше эритроцитов. Растет число эритроцитов, растет гемоглобин, повышается выносливость.

Также гипоксия приводит к тому, что начинают расти мелкие кровеносные сосуды. Увеличивается капилляризация всех органов, в том числе мышц. Почему раньше, например, сердечникам рекомендовали уезжать в горы? Не чтобы они там тренировались, а потому что рядом с кровеносными сосудами, которые у них сужены, начинали формироваться альтернативные сосуды.

А что происходит, если в мышцы начинает попадать больше крови? Больше крови – больше кислорода, выше эффективность и сила.

Но сам по себе гемоглобин не рождается даже в горах. Чтобы нарабатывались эритроциты и кровь становилась более густой, нужно хорошо есть. Депо железа у многих истощено, особенно это типично для женщин. А гемоглобин – это сочетание белковой молекулы и железа. То есть чтобы он вырабатывался, нужно, чтобы в организм в нужном количестве поступали белки.

Поэтому в горах потребность в пище увеличивается. Там нужно есть больше, чем вы привыкли при тех же нагрузках на равнине. Хотя бывает, что в первые недели тошнит и есть не хочется. Но это к вопросу об акклиматизации.

Еще в горах вырабатывается гормон стресса – кортизол: когда организм вдруг попадает в горы, для него это стресс. В результате выработки кортизола уменьшается мышечная масса. Поэтому, например, спринтерам или тяжелоатлетам тренироваться в горах бессмысленно и даже вредно.

Но стайерам ведь мышцы тоже нужны. И чтобы их не растерять, нужно обязательно получать достаточную дозу белка».

Но с питанием в Кении все непросто. Вот что запомнилось Ядгарову:

«Еда – пожалуй, главный минус Кении. Мясо у них дорогое, плюс у большинства местных нет холодильников, то есть хранить его негде. Рыба, сыр – тоже почти невозможно купить. Сыр они вообще почему-то не любят. Майна рассказывал, что даже когда в Европе заказывает спагетти, просит без пармезана.

Местное угали, на мой вкус, просто ужас. Бобы, трава – тоже так себе. Белка в пище крайне мало, но похоже, кенийцам он и не нужен. У них ставка на углеводы».

«Тебе говорят: «Вот так питаются кенийцы-чемпионы!» А кормят еле жующейся говядиной, суккумой – это что-то вроде травы, и угали. Трудно проникнуться», – вспоминает Кульков.

А вот рацион Дины Александровой – она вернулась со сбора в Кении только в апреле.

«На завтрак – обязательно кофе, мюсли с йогуртом, банан, первые пару недель ели чапати – это лепешка с арахисовой пастой.

В обед обычно ходили в кафешку рядом. Я выбирала омлет или опять чапати, после мясных блюд тяжеловато бегать вечером. Потом отдых, вторая тренировка, ну и вечером либо готовили сами, либо опять шли в кафе. Света (Аплачкина – Спортс’‘) шутила, что мы уже наполовину состоим из риса и бобов, потому что они везде. Угали – самое популярное блюдо.

Плюс папайя, очень вкусные сочные ананасы, арбузы, чуть раньше закончился сезон манго... Такое изобилие, что даже сладкого не хочется».

Правда, что в Кении быстро бегают даже таксисты?

Искандер Ядгаров провел экскурс по кенийским племенам:

«Некоторые думают, что в Кении чуть ли любой таксист – топовый бегун, но это неправда. Неправда даже, что бег там самый популярный вид спорта. Сколько ни спрашивал детей, все смотрят футбол. Просто понимают, что бег – самый доступный способ чего-то добиться. Но никто не отменял того факта, что есть куча кенийцев, которые не любят бегать или которым не дано природой быстро бегать.

В Кении много разных племен.

Два самых крупных – кикуйю и масаи. Кикуйю больше про мозги, нынешний президент или последний кенийский лауреат Нобелевской премии – из них. Масаи – бывшие воины – высокие, сильные, в основном занимаются земледелием. Рекордсмен мира на 800 м Дэвид Рудиша или куча футболистов – масаи.

А на территории Эльдорета живет племя календжинов, вот они созданы для бега. Живут на высоте, легкие, тонкие, исторически пасут стада на высокогорных плато – то есть ежедневно преодолевают десятки километров. Отличительная черта: фамилии у мужчин начинаются на Кип, а у женщин – на Чеп. Есть даже такой бренд Kiprun».

Количество топовых бегунов в Кении действительно зашкаливает. Дмитрий Неделин, например, готовился побить рекорд России в марафоне – 2:09:07 (проиграл полминуты). Кениец, который помогал ему в тренировках, имеет примерно такой же результат. При этом вынужден подрабатывать пейсмейкером.

«Найти «зайца» там не проблема, – объяснил Неделин. – Платишь 5 долларов – и тренер дает пейсмейкера под любой темп и любую тренировку. И то, 5 долларов – это официальный прайс, по факту многие говорят «сколько не жалко».

У меня там знакомый договорился с пацаном, по местным меркам любителем, 10 км за 31:00 бегает. А мой друг – настоящий любитель – марафон за три часа. В итоге после тренировки просто накормил парня обедом, и тот был доволен.

Мой пейсер, которого мы прозвали Мишей, приезжал в Казань. Сошел после 30-го км, тяжело у нас кенийцам.

Чтобы в Кении иметь спонсоров, ездить по международным стартам и нормально жить, нужно бежать марафон примерно за 2:07 – 2:08. Если 2:10 – под вопросом, могут использовать как пейсера».

Степан Киселев тоже вспоминает:

«Мы как-то ходили на массаж, спрашиваем у парня: «А какой у тебя личник?» – «61 минута на половинке». В Москве бы легко выиграл. А он там впахивает с утра до ночи, массаж делает, тренируется когда придется.

Или в аэропорту ко мне подошел парнишка: «Ты же бегаешь? Я по кроссовкам понял» – «Ну да» – «Я тоже, стипль». Спросил про личник, а он на уровне рекорда России. А паренек в аэропорту каким-то подсобным рабочим трудится.

В Кении еще проблема с тем, что у местных бегунов нет системы. Они прибиваются к какой-то группе, численность может быть от десяти человек до бесконечности. Но многие тренировки проводятся на таких дорогах, куда еще нужно доехать. А количество мест в микроавтобусе ограничено. Поэтому народ приходит утром, и тренер говорит: «Вот ты и ты идите бегать здесь, потому что места в машине на вас нет».

Допустим, когда мы с Диной бегали в местной группе, я сразу обозначил, что мы не чайки какие-то и заплатим. Во-первых, мы займем чье-то место в машине, во-вторых, к Дине сразу прикрепили пейсера на случай, если она отстанет от группы. Но сумму попросили совсем небольшую, за все время вроде бы около 25 тысяч шиллингов (около 15 тысяч рублей – Спортс’‘).

Еще распространенная практика среди европейцев – нанять пейсера из местных. Но тут опасность в том, что легко можно договориться, а человек потом не придет. Проспал, забыл, мало ли что... Кенийцы в основном на расслабоне».

Почему в Кении все бегают? Очень просто. Помимо генетической предрасположенности это еще самый быстрый социальный лифт. А живут в Итене очень непросто. Вот что запомнилось Искандеру:

«Местные живут в крошечных комнатушках, с минимумом еды, без электричества, свет – либо керосин, либо солнечная батарея. Я еще удивлялся, что вроде нищета, а высокие технологии. Но есть и минус – свет от солнечной батареи нельзя выключить, и бывает уже ночь, а ты спишь при свете.

Майна по местным меркам был состоятельным человеком. Имел возможность периодически выезжать на старты в Европу и там зарабатывать. У него был двухэтажный дом, пусть строил сам, дом маленький, кривой, но все равно свой!

Сейчас у Майны там уже лагерь. Нашел инвесторов, построил жилье, привозит бегунов на кемпы. Редкий случай, когда кениец грамотно распорядился деньгами.

Когда я приехал, он с меня денег не требовал. Но понятно было, что сидеть на шее некрасиво. Так что я оплачивал еду, проживание, когда понадобилось чинить машину, тоже заплатил. Но там были смешные суммы, копейки».

Как правильно тренироваться в Кении? Ого, Искандер привез оттуда идею Die Hard!

Тренировки местных и европейских бегунов, которые приезжают в Кению на сбор – совершенно разные. Олег Талибов объяснил почему:

«Любые тренировки в условиях среднегорья делятся на микроциклы. Первые несколько дней – адаптация, потому что когда ты попадаешь на высоту выше 2000 метров, поначалу даже ходить без одышки сложно. Это острая стрессовая реакция. Длительность этого периода зависит от многих факторов: высоты, генетических особенностей (все люди по-разному переносят высоту). Но в среднем 7 дней.

После этого можно переходить к серьезным тренировочным нагрузкам. Обычно в первую тренировочную неделю они снижены процентов на 40 по сравнению с тем, что спортсмен выполняет на равнине. Потом еще дней на 5 – на 20%. И спустя 10-12 дней спортсмен выходит на тот уровень нагрузок, который ему необходим. То есть в общей сложности у нас до двух недель и два микроцикла уходит только на адаптацию к условиям среднегорья. И только после этого можно пахать.

Получается, что минимальный срок тренировочного сбора в среднегорье – месяц. Меньше не имеет смысла».

Степан Киселев отметил разницу в подходах к тренировкам в зависимости от дистанции.

«Эффект тренировок в условиях нехватки кислорода все используют по-разному. Средневики любят ездить в горы в базовый период, чтобы потом спуститься и на этом бусте сделать те тренировки, которые без него были бы нереальны. Либо скорости такие не получались, либо количество, продолжительность повторений. А тут ты приезжаешь с гор и летаешь!

А уже потом, спустя несколько недель, можно стартовать.

Но в самих горах жесткие тренировочные работы делать опасно или даже физически невозможно. Даже кенийцы, которые бегают 800 и 1500 м, для интервалов спускаются на стадион.

Марафонцам проще, потому что им не нужно показывать максимальные скорости. Условно, если ты в горах тренировался в темпе 3:10 на километр, то после спуска будет 3:00. Приезжаешь – и хоть сразу на старт».

Вовремя спуститься с гор перед стартом – тоже особое искусство.

«Есть два классических подхода, – объясняет Талибов. – Если нужно подвестись под единственный старт, а дальше большой перерыв, то можно стартовать на следующий день или через день после спуска с высоты. Тогда ты выступаешь еще на пике гемоглобина, но потом валишься в яму.

Если же стартов несколько, то на реадаптацию на равнине лучше отвести дней 12-14 или даже чуть больше. Зависит от конкретной высоты и дисциплины.

То есть нужно стартовать либо сразу же после спуска, либо с большим перерывом. Все, что между, попадает в зону акклиматизации и неблагоприятно для спортсмена».

Неделин вернулся в Россию за три недели до Казанского марафона, но жалеет об этом:

«Кажется, нужно было рискнуть и в Казани бежать на третий день после Кении. Если сразу после Киргизии я себя плохо чувствовал, тут другие ощущения. Наверное, если бы была возможность задним числом, я бы сместил сроки сбора и позже поехал, чтобы вернуться прямо перед стартом».

Но главное, зачем все ездят в Кению, помимо среднегорья – это пробежки в группе. Только там абсолютно каждый бегун может найти себе компанию по силам. Слово Михаилу Кулькову:

«Есть специальный чат, где можно узнавать расписание фартлеков, работ на стадионе и прочее. Прибиться к какой-то группе местных – не проблема. Они разные по силам, если совсем не тянешь – можно и к девочкам, ха-ха.

Когда скорефанишься с местными, тебе и массажистов порекомендуют, и новые кроссовки принесут вдвое дешевле, чем в магазине. Бренды присылают кенийцам много профессиональной экипировки, а они ее потом продают. Для белых цена будет гораздо выше, чем для черных. Поэтому удобно попросить местных ребят купить как будто бы для себя, а потом отблагодарить, конечно.

Один наш бегун познакомился с каким-то кенийцем, и тот ему пообещал по дешевке продать форму сборной Кении. Наш парень приехал на место, а там его полицейские приняли. Пытались вытрясти деньги – видимо, их предупредили, что будет при деньгах. Ну, наш не дурак: прикинулся, что по-английски не понимает, и вообще ни на что не реагировал. Его продержали пару часов, поняли, что толку не будет, и отпустили».

Искандера Ядгарова совместные тренировки впечатлили настолько, что перевернули сознание и заставили придумать что-то новенькое.

«Главный принцип кенийцев называется «харамби» – в переводе с суахили «все за одного» или «делаем вместе». Например, собирается группа на утреннюю тренировку. И вот кого-то не хватает, связи у человека может не быть, и никто толком не знает – придет он вообще или нет. Но ждать его будут до последнего. Потому что «вместе» важнее, чем «вовремя».

Именно в Кении я понял, насколько классно бегать в группе. Вроде ничего особенного в их тренировках не было: сплошные фартлеки, две минуты быстро – одну медленно, или четыре быстро – одну медленно. Все это по хрен пойми каким дорогам, пыльным, с камнями, почти каждый раз одно и то же. Ну да, быстро, но скучно же, никакой фантазии.

Но однажды Майна мне сказал: есть у нас одна тренировка, называется Die Hard, давай мы тебе покажем. Обычно мы по воскресеньям отдыхаем, но иногда позволяем себе ее сделать.

Это был тоже фартлек, но очень короткий. Если не ошибаюсь, 40 секунд бежишь во всю дурь, потом 20 секунд трусцой – и так 6 км. Главная задача – не отвалиться от группы. Если отстаешь и не успеваешь вместе со всеми закончить свой быстрый отрезок, то тренировка превращается в безостановочную погоню, без отдыха.

Я на тот момент уже набрал форму, выдержал тренировку в группе. Но было настолько тяжело и при этом интересно! Уже когда уезжал из Кении, Майна сказал: Remember to die hard! Это можно по-разному перевести, но кенийцы скорее имеют в виду «бороться до конца, выживать».

Меня так впечатлил этот формат, что уже в Москве я придумал длительные воскресные тренировки в группе, которые потом и стали движением Die Hard».

Что помимо тренировок? Кости с Мо Фара или скакалка с Хассан

Кения – это не только тренировки, но и ментальная перезагрузка. Жизнь в деревне и без привычных удобств – для многих вызов.

«Мне на каждой пробежке дети кричали «мзунгу, мзунгу»! – говорит Неделин. – Пальцем тыкали, из каждого куста глядели. Это ж деревня, там бежишь по полю, а со всех сторон куча народу и «хау ар ю» миллион раз. Первую неделю было прикольно, потом стал по-русски отвечать «ЗдорОво!»

Массаж – это вообще что-то. Сарай, тебя кладут параллельно с еще каким-нибудь бегуном и в четыре руки массируют. Но делают качественно, как себе. Они же все бегают, понимают что нужно.

Когда на массаж ходили Дина или Света Аплачкина, было очень забавно. Для местных белая девушка – экзотика, там очередь стояла, чтобы посмотреть».

Михаил Кульков в Кении освоил настольные игры с многократным олимпийским чемпионом Мо Фара.

«Там была непонятная история с интернетом, по телевизору только если футбол можно было смотреть, поэтому по вечерам читал книжки. У Лорны Киплагат довольно большая библиотека. Книги на разных языках, обычно ребята привозят с собой и что-то оставляют на память. Так я понял, что до меня там был кто-то из русских.

Еще по вечерам были популярны настольные игры. За этими играми все и знакомились. Мы, например, с Мо Фара в кости играли. Он абсолютно простой, азартный, общительный. На тот момент был уже олимпийским чемпионом, но никак этого не подчеркивал».

Дина Александрова познакомилась с олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в марафоне Сифан Хассан – жила в соседнем домике.

«Она очень приветливая, приятная, все время здоровается. Жила вместе с тренером, все тренировки проводили вдвоем. Тренер – молодой американец (Тим Роуберри – Спортс’‘), немного говорит по-русски. Не знаю даже, откуда, но он с нами парой слов перекинулся: мол, я все понимаю.

На самом деле, мы долгое время Хассан почти не видели, потому что она соблюдала Рамадан. Тренировалась либо рано утром, либо поздно вечером, либо иногда в обед – то есть вообще не пересекаясь с нами. Не представляю, как она выдерживала пост, в сочетании с тренировками это жесткий стресс для организма.

Потом, когда Рамадан кончился, из их домика стало очень вкусно пахнуть. Или смотрю: идут с тренировки, бананы несут... У людей нормальная жизнь началась!

На тренировках мы с ней, к сожалению, мало пересекались. Но она часов в 8-9 вечера выходила во двор и прыгала на скакалке. Прикольно».

Как устроен бизнес по продаже кенийцев в разные сборные? И почему провалился эксперимент с «русскими» кенийцами?

В 2014 году в Казань приехала группа из четырех кенийских бегунов – Исаак Кипкембои, Николас Чепсеба, Амос Кибиток и Эванс Киплагат. Планировалось, что они будут получать образование и выступать за сборную России на длинных дистанциях.

Кибиток в 2015-м даже выиграл чемпионат России в беге на 5000 м.

Но до оформления российских паспортов дело не дошло. Постепенно кенийцы стали проигрывать нашим спортсменам и в итоге уехали домой. Потом в России начался допинговый скандал, и больше к идее с натурализацией африканцев не возвращались.

Кульков застал эту группу еще в Кении, когда они только готовились к переезду.

«Я общался с нашими будущими соотечественниками еще в Кении. Знаю их тренера, румын какой-то. Помню, они попросили нанять учителя русского языка. Ну, им пошли навстречу. Но нашли почему-то турка, который сам по-русски с трудом говорил. И вот они каждый день занимались. Меня на занятия не звали, боялись наверно, что спалю.

Потом видел их уже в Кисловодске. Они старались, но вообще не удивлен, что из этого проекта ничего не вышло. Даже когда кенийцы приезжают выступать на европейские старты, они что-то показывают только первые недели три. Потом все показатели падают – и они бегут еще хуже нас, европейцев.

Кенийцы хороши, только когда живут у себя, в горах. Для равнины они физиологически не имеют никаких преимуществ – мышечная масса крайне низкая, сил не хватает. Даже топовые кенийцы обычно не живут в Европе: приезжают на соревнования, стартуют, а потом быстренько возвращаются к себе в горы».

«Кенийский феномен работает только в рамках Кении, – согласен Киселев. – Как только они спускаются на равнину, кровь меняется, они набирают вес и теряют все преимущества.

Бывают, конечно, исключения. Например, в Японии в корпоративные команды берут кенийцев, но только тщательно отобранных. Специально хантят таких людей, которые с головой и способны придерживаться системы.

Когда я там жил, общался с кенийцем. Если, например, тренировка отменялась из-за дождя, он отказывался от ужина. Хотя кенийцы от природы легкие, мы вот удивлялись, что Дима Неделин весит всего 53-54 кг, а кениец легко может и 45-48.

А вот научное объяснение этой особенности от Олега Талибова:

«Дело в том, что в обратную сторону эффект среднегорья тоже работает. То есть на высоте 2400 эритроциты вырабатываются, организм пашет, а потом спускаешься на 100 метров над уровнем моря – и организм: «И зачем мне густая кровь, столько эритроцитов, тут и так нормально?»

А мышцы-то уже привыкли получать определенный объем крови. И в итоге работоспособность падает куда более драматично, чем у тех, кто вырос в условиях равнины и в горы поднимался только на сборы».

Тем не менее, сейчас кенийцы выступают за большинство европейских сборных. Долгие годы это оставалось прибыльным бизнесом для агентов, которые за процент пристраивали спортсменов в разные команды. Пока международная федерация World Athletics в 2022-м не ввела обязательный трехлетний карантин для всех, кто меняет спортивное гражданство.

«Я поддерживаю политику World Athletics, – внезапно отвечает Демадонна. – Мне не нравится, когда богатые страны вроде Бахрейна покупают спортсменов, словно это дорогие безделушки. Причем раньше они часто даже не давали им гражданства, только вид на жительство. Не показываешь результаты – до свидания, никаких прав.

Но легкая атлетика это не футбол, где можно купить любого игрока. Если везде будут одни кенийцы, тогда соревнования между странами теряют смысл.

Да, мои спортсмены тоже меняли гражданство. Несколько человек, например, уехали в Казахстан.

Кенийка Нора Джеруто выиграла золото ЧМ за Казахстан – как она туда попала?

Но я чист: не получал с этого никаких денег, думал только о судьбе спортсменок, которым нужно кормить семью. А переход давал им больше возможностей. К сожалению, далеко не все агенты добросовестны. Очень многие готовы на что угодно».

«Что угодно» – это запрещенные препараты.

Кения – абсолютный мировой лидер по количеству допинговых случаев, за 2024-й 40% всех положительных проб в легкой атлетике принадлежат кенийцам. Попадаются все: от чемпионов до безвестных бегунов на локальных стартах. Казалось бы, странно: зачем кенийцам, которые и так одарены от природы, еще и допинг?

«Эффект среднегорья – это важный, но далеко не единственный фактор, – поделился Талибов. – Если бы все было так просто и для достижения результата было бы достаточно жить и тренироваться на высоте, все топы давно бы так и сделали. Но все куда сложнее.

Посмотрите, например, на кенийских бегунов – на соотношение длины туловища, ног, объем грудной клетки.

Казалось бы, бегуны от природы, зачем им допинг? Но например, гормон роста или анаболические стероиды позволяют укорачивать период между тренировками за счет лучшего восстановления. Лучше восстанавливаются не только мышцы, но и суставы, которые особенно страдают в случае бега по асфальту».

«Почему кенийцы часто проваливаются на европейских стартах? – рассуждает Ядгаров. – Потому что когда большая конкуренция, каждый сильный и стремится выехать, ты должен быть готов в любой момент. Условно, планируется забег, кто-то не смог или заболел, и на замену берут следующего. Только топы имеют возможность спланировать календарь и спокойно готовиться к какому-то старту. Остальные должны быть всегда наготове. Поэтому, кстати, они часто травмируются.

И вот когда ты так постоянно пашешь, а потом наконец появляется возможность куда-то выбраться, ты наобещаешь вообще что угодно. Любой результат, любые условия, лишь бы выехать и хотя бы нормально поесть в отеле.

Тут еще большую роль играет менеджер. В Кении полно европейских менеджеров с плохой репутацией. Убежден, что основная ответственность за то, как местных фаршируют (кормят допингом – Спортс’‘), лежит именно на менеджерах. Среди кенийцев не так много людей с критическим мышлением. Плюс у них огромная мотивация, поэтому чаще всего как скажет менеджер – так они и делают. А те зарабатывают на них большие деньги».

Кульков подтверждает:

«Местных фаршируют допингом. Причем делают это в лучших традициях спецслужб: никто толком ничего не знает, даже тренер, который работает со спортсменом, никуда не лезет и лишних вопросов не задает.

Есть такой короткометражный документальный фильм «Чистая кровь», сняли итальянцы. Я был на премьере перед марафоном в Риме. Там показана история европейского менеджера, который приехал в Кению. Он дает парням в руку какие-то таблетки: «Пей!» И они без вопросов пьют.

Мы на премьере сидели рядом с кенийцами, они о чем-то переговаривались, местами смеялись. То есть протеста у них фильм не вызвал. Думаю, примерно так и есть в действительности».

Стоит ли ехать в Кению любителям?

Если вдруг вы дочитали до этого места и задумались: а не съездить ли тоже на сбор в Кению?

В Европе это распространенная практика. Есть огромный выбор любительских кемпов, в том числе от брендов, по доступным ценам (от тысячи долларов).

Но прежде чем ехать, подумайте. Вот предостережение от доктора Талибова.

«Допустим, человека переклинило: бегал марафон за четыре часа – а теперь хочет за три! И он решает, что для счастья ему не хватает именно сборов в Кении.

Находит время, деньги, берет отпуск и едет. Там делает все по уму: отводит себе время на адаптацию, потом еще 5 дней промежуточного периода, далее проходит, скажем, три тренировочных микроцикла. То есть в общей сложности сидит там около месяца. Гемоглобин с отметки 140 (все-таки речь о спортсмене) взлетает до 157-158.

Человек возвращается домой, но тут вместо рекордов у него случается инфаркт или инсульт. А почему? Чистая механика: кровь стала гуще, а человек не молод, сосуды не новые, риск тромбоза повышается. Если вы лет 45 прожили с гемоглобином 140, то резко подняв его на 10%, рискуете получить крайне неприятные последствия.

Поэтому возрастным и не особенно подготовленным любителям я соваться в горы однозначно не советую».

Но есть и много плюсов. Мнение Степана Киселева:

«Если говорить только о тренировочном эффекте, то тут любители получают немного. Потому что горы – это зона страданий, когда тяжело буквально на уровне «умираю». Любители же обычно бегают в зоне комфортно – некомфортно. Там разница не так уж заметна.

Но помимо тренировок есть и другие аспекты. Ты уезжаешь от бытовых проблем, пробуешь жизнь настоящего спортсмена. Окунаешься в атмосферу, где кругом все бегают. К тому же, на высокогорье калории тратятся активней, чем на равнине, и если не начать больше есть, то даже просто от нахождения в горах можно похудеть.

И вот ты возвращаешься похудевший, заряженный, тебя прет от любой тренировки. В этом главный эффект.

У европейцев беговой туризм в Кению очень популярен. Даже не только как тренировочный сбор, а как предлог посмотреть Африку, потренироваться рядом с великими чемпионами. Экзотично и привлекательно».

Куда, если не в Кению? В России альтернативы нет

Кажется парадоксом, но правда: в России альтернатив Кении не существует. Объяснение от Киселева:

«У нас вроде бы есть горы, нужные высоты, но никаких условий для беговых тренировок. Помните видео, как Большунов и другие топовые лыжники катались на роллерах в Терсколе, а им машины сигналили и сгоняли на обочину? Это обычная история.

Иногда бежишь и поражаешься: «Ну, неужели нельзя две минуты подождать и спокойно обгонишь? Зачем сигналить, пугать? Куда мне деться, если в этом месте даже обочины нет, в канаву, что ли, прыгать?» К сожалению, люди, видимо, сами не бегали и не понимают.

Вторая наша проблема – сервис. Однажды в Адлере я заселялся в гостиницу, спросил про мыло и полотенце, а мне: «Зачем вам мыло? Свое надо было брать!» При этом цена совсем не маленькая».

Кажется, популярных альтернатив Кении всего две. Первая – Киргизия. Туда традиционно ездят почти все топовые российские бегуны. Кульков разбирает:

«Я в Киргизии провел очень много времени. И с одной стороны, эффект от нее можно получить даже интереснее, чем от Кении. Но с другой, с ноября по март нормально тренироваться там невозможно. Потому что бегать в шортах и футболке – это одно, а в куче одежды в ноль градусов – совсем другое. Силы уходят на борьбу с холодом.

В России альтернатив Кении или Киргизии нет. Потому что по науке прирост гемоглобиновой массы начинается на высотах от 2000 метров. И что бы там наши тренеры ни говорили, в Кисловодске на 1200 ничего не растет».

Из внезапных локаций для подготовки – Марокко. Туда еще до Кении ездили советские бегуны. Сейчас в числе плюсов – относительно доступная цена и более европейские условия, чем в Кении. Искандер Ядгаров уже попробовал:

«Был в Марокко дважды и хочу еще. Это суперместо: близко до Португалии, где я живу, недорого и во многом похоже на Кению. Там много трасс, при этом комфортные условия и много европейцев. Удивлен, что россияне пока не открыли это направление, хотя из Москвы даже есть прямые рейсы».

Дмитрий Неделин тоже собирается:

«Есть много мест, где я хочу побывать. Санкт-Моритц, например, или Марокко, где тренировался Хишам эль-Герруж (рекордсмен мира на 1500 м – Спортс’‘). Везде своя высота, своя специфика. Хочется все пробовать».

Еще необычный вариант – альтернативные технологии, которые воссоздают эффект среднегорья прямо там, где вы находитесь. Есть даже специальные гостиницы: закрываешь дверь в номер, и внутри имитируется высота 2000 м. Спишь, ешь, а организм, по сути, тренируется.

Экскурс от Олега Талибова:

«Есть барокамеры, где можно проводить тренировки. Гипоксические маски, в которых тоже тренируются, но это полная ерунда. Палатки для сна. Дыхание ксеноном, хотя этот метод теперь запрещен WADA, или аргоном (это не запрещено). Все это имеет разную степень доказанного эффекта, но главное: в любом случае дороже и менее эффективно, чем просто поездка в Кению.

Потому что одно дело – жить в кенийской деревне, и другое – использовать последние достижения науки. Все эти высокие технологии кто-то должен как минимум обслуживать. Разница с Кенией примерно такая, как если купить экзотическую еду в дорогом супермаркете или связку бананов на рынке.

Что дают сборы в Кении? «Не знаю другого места, настолько заряженного бегом»

А как арифметически измерить эффект от кенийских сборов? Сколько минут можно скинуть, сколько мышц укрепить?

Все непросто. Слово Михаилу Кулькову:

«Мое личное мнение: горы, и в частности Кения, переоценены как средство подготовки. Главный эффект от Кении – не подъем гемоглобина, не время, а менталка. То, что в голове. Я не знаю другого места, настолько заряженного бегом.

Люди со всех уголков земли собираются, от чемпионов до любителей, и при этом все супердружелюбные, открытые, позитивные.

Туда приезжаешь и заряжаешься энергией на целый год. Там в воздухе электричество».

Ядгаров согласен:

«Я получил от Кении все, что хотел. Ничто не сравнится с эмоциями, которые я там прожил. Причем все четыре поездки были уникальными, не было ни разу, когда что-то бы стало повторяться или приелось.

Спишь на матрасе, встаешь в пять утра, рано ложишься, ешь не пойми что и тренируешься на износ. Но как ни странно, чем хуже условия – тем лучше было для меня. Я был счастлив. Это все нереально заряжало. Сейчас я уже, наверное, расслабился и не готов к таким экспериментам.

Но на самом деле, даже жаль. Скучаю по тому драйву. Это было нереально крутое время».

Фото: Gettyimages.ru/Andy Lyons; East News/Wang Guansen / XINHUA / Xinhua via AFP

-Вижу

-Вот, беги

В первый же день в общежитии заметил одну девушку - кенийку с невероятно светлой энергетикой. Потом узнал, что она из племени масаи. Я долго не решался подойти, стеснялся, да и в мусульманской стране чувствовал себя неуверенно. Но через пару дней коллега из СНГ, узнав о моих симпатиях, просто познакомила нас на улице. Мы начали встречаться через какое-то время. Я стал частью её кенийской компании, весёлые, добрые, гостеприимные ребята, любящие смеяться, петь и танцевать. Помню, как на первой вечеринке с ними, они бутылку белого на четверых делили, разбавили её соком и потягивали весь вечер. Когда я врубил наш режим и выпил рюмку залпом, они были в шоке и попросили в следующий раз приносить свою водку, если мне так привычнее. С тех пор я действительно приходил “со своим”.

Было очень весело с ними, среди них я был единственный мзунгу, а угали полюбить не смог. А с кенийкой моей были вместе больше двух лет. Расстались незадолго до моего отъезда, который случился из-за конфликта на работе. Она приехала меня проводить, и я тогда первый раз во взрослой жизни плакал, смотря ей вслед от грусти, от сожаления, от чувства, что что-то важное заканчивается.

Я вернулся домой в 2016-м, с тех пор прошло почти 9 лет. И вот эта статья напомнила о том времени, знакомые слова, атмосфера, тепло тех людей. Спасибо автору — статья про бег, заставила меня вспомнить о старых временах, которая навсегда остался в сердце.

До отеля было где-то полкилометра. Я не люблю мокнуть, побежал трусцой к отелю.

Затем вспомнил, что моя сумка с водой и т.д. у кенийского гида, который шел прилично сзади.

Я на бегу обернулся к нему, и махнул рукой - типа, беги за мной. Гид кивнул, и буквально через несколько секунд догнал меня. Я глазам не мог поверить - как он так быстро до меня добежал.

А это был обычный простой кениец, даже не бегун.

Что-то тут не то: Фара выиграл по 2 золота в Лондоне и Рио. Получается, или обсчитался автор цитаты, или общался в Рио между забегами на 5 и 10 км, или так "общался".

Когда по тв говорят спортивная у нас страна или нет, почему-то всё время говорят о футболе, но мало кто показывает сколько народу собирают марафоны, как много народу собирают местные старты.

Не говорят, что на ГРУТ всю регистрацию разбирают за час.

А то всё футбол, футбол..