Геннадий Сапунов: «Мне повезло - я всю сознательную жизнь занимаюсь любимым делом – борьбой»

Путь тренера Сапунова никогда не был усыпан розами. После ухода из большого спорта он стал работать старшим тренером в сборной РСФСР. Воспитанники входили в состав команды СССР. Однако наставника не жаловали. Он вынужден был на два года даже уехать в Польшу. Кстати, поляки и по сей день помнят его работу: несколько лет назад наградили почетным знаком.

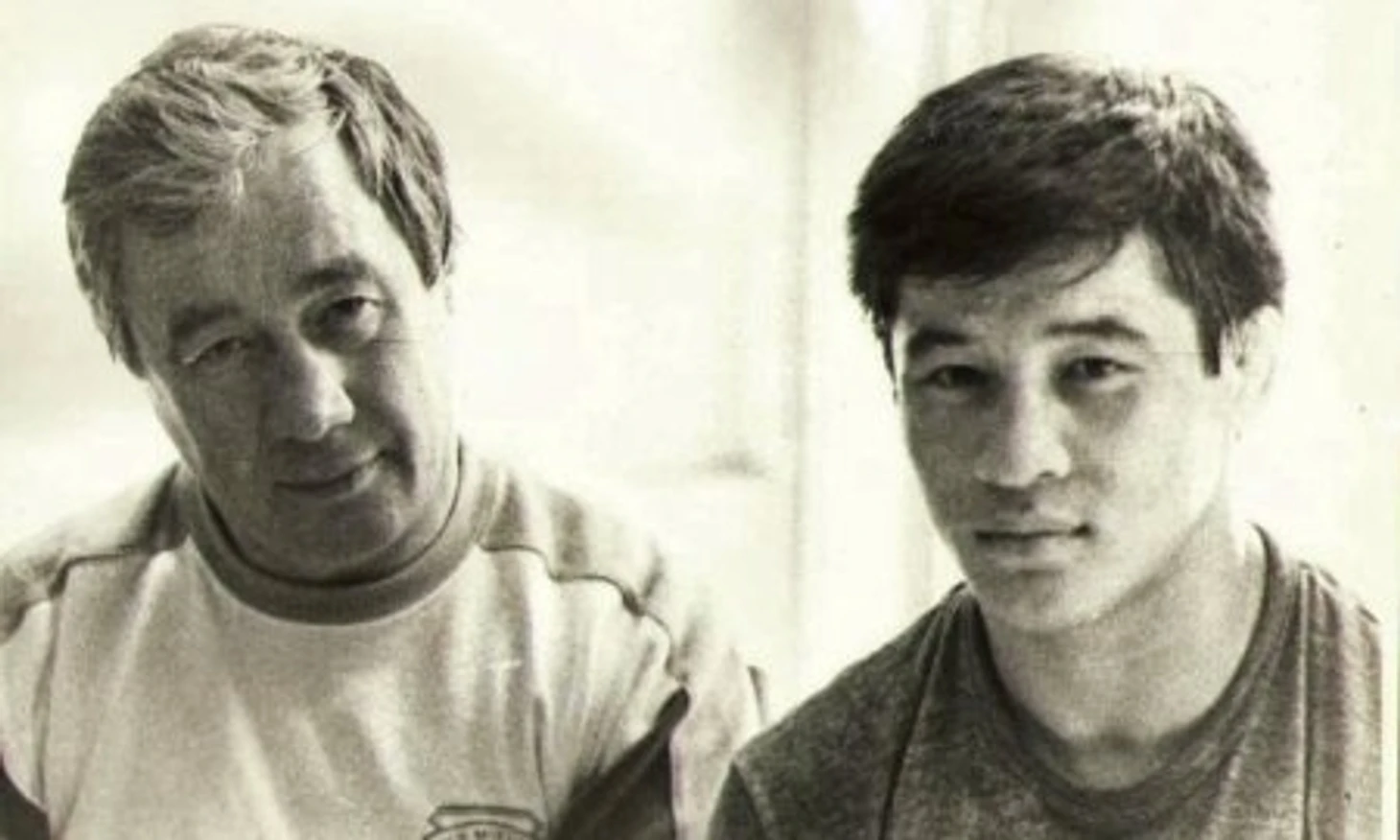

Талантам Сапунов никогда дорогу не закрывал. Хотя многие говорят, что, мол, притеснял сначала такое юное дарование, как Александр Карелин, отдавая предпочтение эффектному Юрию Ростоцкому. Но Камандар Маджидов, видевший на сборах команды СССР Карелина с первых дней, опровергает это. Наоборот, замечает он, тренер всячески поддерживал молодого спортсмена. Он постоянно говорил, что тот пришел в главную команду надолго, хотя Карелин в 1987 году карьеру в сборной начал с проигрыша в финале чемпионата СССР.

Но главный тренер был настолько в нем уверен, что упросил тогдашнего председателя Спорткомитета Марата Грамова поставить Александра знаменосцем советской команды на открытии Олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Представляете, что было бы, если знаменосец тогда не завоевал бы золотую медаль?.. Да еще в Южной Корее, куда советская делегация ехала не только с большими спортивными, но и с политическими амбициями. Грамов спросил: уверен ли Сапунов, что Карелин выиграет? «Гарантирую», – ответил наставник.

Геннадий Андреевич, про ваш твердый характер-кремень ходят легенды. А где и в каких условиях этот железный характер формировался?

- В самом что ни на есть суровом сибирском таежном краю. Я родился в забытом Богом, гремевшем в свое время прииске Каралон (что на севере Бурятии, в Муйском районе), где когда-то «кипели страсти, все становились жертвой лихорадки золотой». В этом суровом, но прекрасном краю жили мои предки. Мой дед по материнской линии Харитон Трофимович Дузь и дядя Иван Харитонович работали старателями, были лоцманами на сплаве – сплавляли грузы по Угрюм-реке. Оба славились на всем Витиме и отличались необычайной физической силой. Отец мой Андрей Александрович, уроженец села Татаурово Улетовского района Читинской области (ныне Забайкальский край), погиб в 1943 году под Курском.

В одном из интервью вы сказали, что сельская работа – лучшая подготовка к соревнованиям. Так ли это?

- В детстве меня к труду никто не приучал: в то время это было нормой жизни во всех сибирских деревнях, тем более в военные и послевоенные годы. Начиная с пятого класса, я обязан был накосить для коровы три тонны сена. И считаю, что сенокос – одна из лучших форм физической подготовки. Кстати, недалеко от Усть-Муи есть сенокосные угодья, где мой отец со своей бригадой до войны косил сено. За этими сенокосами закрепилось название – «сапуновские».

В школьные годы он учился в школе- интернате в п. Багдарин. На переменах и после уроков частенько возился с пацанами. Бывало, что и рукава отрывали, за что ему влетало от мамы. Там же, в Багдарине, школьный физрук Георгий Дмитриевич Соловьев, прекрасной души человек, призер сельских игр среди сельских силачей, увлек Гену и его сверстников штангой, волейболом. Как утверждают его земляки- усть-муйцы, Гена «рожден для спорта»: по утрам он бегал по 5-6 километров, а после уроков тягал гири.

После школы вы отправились покорять Москву…

- В 1956 году окончил школу хорошо – только с двумя четверками. Рванул в Москву и пытался поступить на химфак МГУ, но мне не хватило одного балла. Поэтому пошел в Московский индустриальный техникум, что в Черемушках. Во время подготовки к экзаменам жил на Ленинских горах в «высотке». В то время в спортивных залах МГУ проходили соревнования по борьбе и штанге в рамках I Спартакиады народов СССР. Там я своими глазами увидел всех своих кумиров, о которых читал, – Гиви Картозия, Александра Мазура, Йоханнеса Коткаса, Алексея Ванина. В индустриальном техникуме я учился на техника-технолога по силикатам. А там как раз была секция по классической борьбе, и я начал заниматься под началом Юрия Закурина. Юрий Павлович привил мне целеустремленность, трудолюбие, веру в себя. И окрылил мечтой. Кстати, во время каникул летом 1957-1958 годов я ездил домой в Усть-Мую, и после короткого отдыха уходил с бригадой на сенокос – чтобы заработать на обратный билет в Москву. А в 1958-м я заработал еще и на баян, которым начал заниматься в техникуме по самоучителю. И сейчас играю на баяне. Даже есть две песни о родных местах на мою музыку и мои слова.

- Свое первое стихотворение вы написали в 60 лет…

- Стихотворение – это громко сказано. По сути, это были просто домашние стихи. Но, говорят, у меня иногда получается неплохо.

Одно из стихотворений вы посвятили олимпийскому чемпиону Константину Вырупаеву. Мне показалось, что оно в какой-то мере автобиографично. Там есть такие строки: «… успех и славу, и утрат семейных горечь пережил достойно…».

- Что касается утрат семейных, то горечь действительно пережил и я, когда в 22 года ушел из жизни мой сын Андрей, в 18 лет ставший мастером спорта и успевший окончить ГЦОЛиФК.

Как получилось, что вы в 1963 году поехали на «мир», даже не будучи призером Союза?

- Получилось так, что известные борцы в моей весовой категории уже были «на исходе», а я набирал хорошую форму. На то время мой личный тренер, тогдашний главный тренер Союза Вячеслав Кожарский, после проверки на Кубке Адриатики и турнире Ивана Поддубного доверил мне выступить на чемпионате мира в Швеции. И я его не подвел, одержав победу в финальном поединке за «золото» над знаменитым венгром Имреком Пойяком, который до меня в течение десяти лет «не давал прохода» нашим борцам.

Почему вам не удалось взять медаль на Олимпиаде в Мехико?

- Меня и Виктора Игуменова вымотали «длинные» сборы в горах и ранний приезд в Мехико (высота 2200 м). К тому же тогдашний главный тренер Анатолий Колесов был неопытным. На высокогорье нам тренер давал кросс четыре километра. А Роман Руруа, который готовился ко своей второй Олимпиаде, поступил хитрее всех. Он притворился больным, и это позволило ему нормально подойти к Играм, где он стал олимпийским чемпионом. Нас погубили эти длительные месячные сборы в горах, да и в Мексику мы приехали за 20 дней до начала турнира, что тоже было не очень разумно. Еще тогда я понял, что сборы не стоит делать длинными. Оптимальная протяженность — не больше двух недель.

А правда, что в начале тренерской карьеры вы на тренировках теряли в весе до трех кг?

- Было такое. В начале 70-х «сходило» старшее поколение «классиков». Поэтому, воспитывая новых чемпионов, приходилось всех их на тренировках «пропускать» через себя.

Вас называют сверхстрогим, очень жестким тренером… Но при этом очень внимательным к своим воспитанникам.

- Иначе ничего не добьешься в жизни, тем более в работе со спортсменами. Кстати, через мои руки прошло великое множество великолепных, талантливых борцов. И каждый из них по-своему силен.

Ничто ведь так не обижает людей, как невнимание. Я это очень хорошо понял, работая в сборной. Стоит увлечься кем-то одним — все! Потерял остальных. Значит, надо постоянно держать в поле зрения все, что происходит. Чтобы никто не остался незамеченным. Лучше поругай его, но заметь. В Кисловодске, где мы большей частью находились на сборах, я всегда наблюдал за тренировкой с внутреннего балкона. И все знали, что я их вижу…

Как-то вы сказали, что основные качества, которыми должен обладать борец – целеустремленность, терпение, самоистязание.

- Так оно и есть. Кажется, Сократ сказал: «В каждом большом успехе есть большая доля терпения». А еще у борца и с чувством юмора должно быть все в порядке.

О вас говорят: вы знаете о борьбе все, и немного больше.

- Это, конечно, преувеличение. Мне повезло - я всю сознательную жизнь занимаюсь любимым делом – борьбой, стараюсь идти в ногу со временем, и даже чуть опережать его.

- В начале 90-х произошли крутые повороты в вашей судьбе. Говорят, вы уехали за границу, чтобы заработать?

- Да, это так. Ведь у меня появилась новая семья, родились две дочки. Надо было создавать для семьи фундамент, а также доказать, что моя методика может работать на зарубежных борцах не менее успешно. Я с Мишей Мамиашвили спорил, когда в Турцию уезжал и слышал за спиной: дескать, с советской командой почему бы и не поработать, когда во всех весах по чемпиону и за спиной у каждого еще по 5-6 человек маячат — посмотрим, что у него там получится. И я доказал: через полтора года в Турции я подготовил олимпийского чемпиона Пирама и серебряного медалиста Башера.

- А почему в 2006 году вы ушли из сборной России?

- Если коротко, то в 2006-м году меня «ушел» из сборной нынешний президент ФСБР Михаил Мамиашвили. Он мне сказал, неужели вы думаете, что какая-нибудь сборная возьмет вас в качестве главного тренера. Вам бы сейчас советником, консультантом, экспертом... Я тогда промолчал... А когда, на Кубке мира, где мы стали третьими, я ответил Мише фразой Марка Твена “Слухи о моей смерти были сильно преувеличены”, он проронил, что я его не так понял, но у меня всегда была великолепная память...

Вы как-то сказали, что сейчас профессия тренера потеряла свой статус. Что Вы имели в виду?

- Раньше в СССР работать тренером было престижно. Квартиры давали, машины, премии, звания, наконец. А что имеет наставник сегодня? Кучу проблем. А о начинающем и говорить не стоит. К ним отношение совершенно другое: ничтожная заработная плата, никакой поддержки со стороны властей и спорткомитетов. Многие молодые специалисты трудятся за счет энтузиазма. Но он был бы к месту во время критических моментов. Например, войны. Но сегодня мирное время! По этой причине молодые наставники долго не выдерживают, уходят в другую сферу деятельности.

В 2007 году вы уехали в Беларусь. Удалось ли вам «изобрести велосипед» для белорусских борцов?

- В Беларусь поработать меня пригласил мастер спорта по классической борьбе Юрий Чиж. И мне кое-что удалось сделать на посту главного тренера национальной команды. К примеру, Тимофей Дейниченко стал чемпионом Европы, а Алим Селимов – чемпионом мира.

- Вы были у руля нескольких национальных сборных. Сколько языков знаете?

- Вообще-то, я лентяй: мог бы выучить несколько языков, но на бытовом уровне могу поговорить на несложные темы на немецком, польском, турецком.

Вы как-то сказали о мужской дружбе между борцами. Я бы сказал, философский у вас взгляд на это.

— В первую очередь мы — команда, объединенная единой целью. Значит, обман, другие негативные явления в коллективе исключаются. Я жестко относился к тем, кто спустя рукава работал на тренировках, был эгоистом. Такие борцы в сборной надолго не задерживались. Поощрял тех, кто после тренировки выжимал футболки, кто искренне относился к своим товарищам, оказывал им всякую помощь. Это и есть настоящая мужская дружба.

И такая атмосфера зависит в первую очередь от наставника. Он должен быть примером для подражания. Ведь тренер и за отца, и за мать, и за старшего товарища. Если спортсмен видит, что ты к нему относишься с душой, он горы свернет. Только тогда подопечный будет выкладываться на все сто процентов.

Материал издательского дома БУРЯАД YHЭН.