Cаратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

Cаратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева принадлежит к числу самых крупных и старейших в стране. Основанный в 1885 году, он на протяжении долгих лет являлся одним из немногих общедоступных художественных собраний в дореволюционной России.

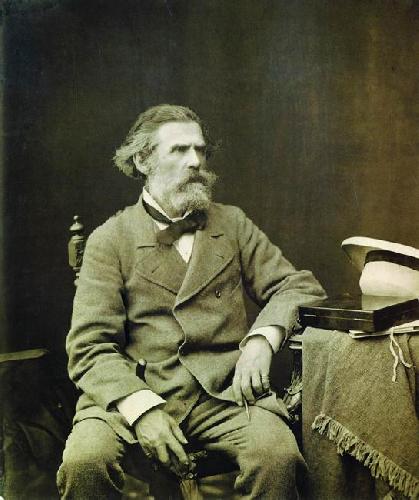

Александр Николаевич Радищев

Основателем музея был известный художник-пейзажист, профессор Академии художеств Алексей Петрович Боголюбов, внук писателя Александра Николаевича Радищева. Чём было вызвано намерение А.П.Боголюбова основать Радищевский музей именно в Саратове? Боголюбов родился в селе Померанье Новгородской губернии в семье военного. Однако на склоне лет, подводя итог прожитому, он напишет в своих "Записках моряка-художника": "По роду я саратовец, ибо эта губерния дала России Радищева".

Алексей Петрович Боголюбов

Мать Боголюбова, Фекла Александровна, была дочерью А. Н. Радищева. С детства она

воспитала в своих сыновьях уважение к памяти их знаменитого деда. Это высокое чувство фамильной гордости Боголюбов сохранил на всю жизнь. Семейные предания называли Саратов родиной А. Н. Радищева. Это убеждение разделял и А. П. Боголюбов, считавший, что будущий писатель родился и провел первые годы в Саратовской губернии. Здесь находилось родовое имение - Верхнее Аблязово. Во второй половине XIX века оно принадлежало потомкам А.Н. Радищева. Боголюбов не раз бывал в Аблязове, путешествуя по Волге в 1860-е годы или приезжая в Саратов в связи с хлопотами по устройству музея, строительству здания и организации экспозиции. Создание Радищевского музея было делом всей его жизни, которому пришлось отдать немало сил и энергии. Одна из основных трудностей состояла в существовании так называемого "радищевского вопроса": на протяжении многих десятилетий, прошедших со дня трагической кончины великого просветителя, его имя оставалось под запретом. Понадобились упорство и целеустремленность А.П. Боголюбова, чтобы создать Радищевский музей, чтобы именно Саратову принадлежала честь первым в России свободно произнести имя Радищева - выдающегося мыслителя.

Боголюбовское начинание было новым и необычным для Саратова, который в ту пору называли "столицей Поволжья". Крупный торгово-промышленный центр на Волге, он был типичным "купеческим" городом. В 1877 году саратовцам стало известно о намерении жившего в Париже профессора живописи Алексея Петровича Боголюбова передать в дар городу принадлежащую ему коллекцию произведений искусства и основать музей, назвав его в память деда Радищевским, чтобы навеки связать имя А. Н. Радищева с делом просвещения народа и художественного образования юношества. Саратовская дума получила предложение организовать не только музей, но и рисовальную школу при нем. Город же должен был предоставить для них "постоянное, неизменное, прочное и приличное помещение". Саратовским властям понадобилось известное время, чтобы вникнуть в смысл сделанного им предложения. Официальное согласие городская дума дала Боголюбову лишь в 1878 году. Тогда же последовало разрешение высших государственных органов. Однако и после этого еще более семи лет добивался Алексей Петрович воплощения своего замысла. Только в мае 1883 года состоялась закладка здания, которое должно было изменить облик старой Театральной площади. Сооружалось оно по проекту петербургского архитектора И. В.Штрома. Исполнял проект и руководил всеми строительными работами городской архитектор A.M. Салько. Сравнительно быстро было возведено внушительных размеров двухэтажное кирпичное здание, предназначенное для размещения обширных музейных коллекций, чуть больше года продолжалась отделка внутренних помещений. В начале 1885 года в Саратов прибыли экспонаты будущего музея, собиравшиеся Боголюбовым в течение многих лет. В первых числах июня он приехал в Саратов для организации музейной экспозиции. В ту пору "Саратовский листок" сообщал: "Вот уже несколько дней, как профессор Боголюбов проживает в Саратове, занимаясь разбором и установкой в Радищевском музее доставленных сюда из Москвы редкостей. Почтенный профессор увлечен своею работой, занят ею целые дни". Первая экспозиция музея была сделана А.П. Боголюбовым.

Наконец, все хлопоты по устройству музея кончились. 28 июня А.П. Боголюбов знакомил с музейной коллекцией общественность города, а 29 июня (по старому стилю) состоялось торжественное открытие музея. "30 июня музей был открыт для бесплатного обозрения публики, - сообщала одна из местных газет. - Еще с утра у здания... собралась огромная толпа народа в несколько тысяч человек. Ввиду невозможности одновременного доступа всех желающих осмотреть музей, впускалось по 500-600 человек".

Уникальность Саратовского музея, включенного в список особо ценных объектов культурного наследия РФ, не только в богатейшей коллекции картин, скульптур и старинных книг. Его коллекции регулярно выставляются и в Москве, и в Петербурге, и в Париже. Когда-то музей оказался своего рода детонатором, взорвавшим культурную жизнь Саратовской губернии. Он не только открыл русское и европейское искусство жителям провинции, но и благодаря организованной здесь художественной студии дал мощный импульс для формирования целого направления: в юности здесь проводили немало времени художники рождавшейся на рубеже столетий «саратовской школы»: Кузьма Петров-Водкин, Павел Кузнецов, Виктор Борисов-Мусатов, чьи имена сегодня известны всему миру. Именно музей в одночасье сделал саратовскую «провинцию» одним из культурных центров России.

А ведь еще в середине позапрошлого века говорить о музее в Саратове никому не пришло бы в голову. Городу на Волге, живущему соляной и рыбной торговлей, было не до культурного досуга. Люди, жаждавшие просвещения, останавливалась здесь, чтобы накормить лошадей по дороге в Москву и Санкт-Петербург. Быть может, Саратов и не стал бы «столицей Поволжья», как его начали называть на рубеже XIX–XX веков.

Просьба назвать музей в честь сосланного в Сибирь автора «Путешествия из Петербурга в Москву», чьи книги все еще оставались под запретом, повергло губернские власти в растерянность. С ответом медлили, ждали разрешения высших государственных органов. Ведь Боголюбов не только настаивал, чтобы музей непременно носил имя Радищева, но и требовал постройки для своей (действительно бесценной) коллекции достойного здания за государственный счет.

Неожиданно для многих активную помощь в организации музея оказал обер-прокурор Святейшего синода Константин Петрович Победоносцев (чьего имени сторонники Радищевского музея боялись как огня), а император Александр III собственноручно утвердил проект здания и даже пожертвовал музею несколько полотен из своей коллекции.

Ведь музей задумывался Боголюбовым как подспорье художественной школе, как галерея образцов для художников, у которых нет денег для поездок в столицы и за границу (позднее с такой же целью профессор Иван Цветаев создавал Музей изящных искусств в Москве — и во многом он ориентировался именно на Саратовский музей). К сожалению, художественная студия при музее появилась лишь спустя несколько лет после смерти Боголюбского. Но уже в первые дни после открытия экспозиции ему суждено было убедиться, что усилия не пропали даром.

Когда 29 июня 1885 года Саратовский художественный музей открыл свои двери для всех желающих, только за первый день его посетило 2700 человек, а за первый год 62 000 — больше половины населения Саратова тех лет. Люди самых разных сословий собирались на центральной площади и были вынуждены ждать в очереди, чтобы попасть в здание: оно просто не могло вместить всех желающих. С тех пор популярность музея только росла, и не в последнюю очередь благодаря постоянным пополнениям его коллекции. Экспозиция дополнялась и частными коллекционерами (среди них такие известные, как П.М. Третьяков, А.П. Бахрушин, Д.А. Ровинский, А.Г. Рубинштейн), и государством: уже в XX веке сюда перекочевали некоторые полотна из Петербургской академии художеств и Эрмитажа.

Традиция завещать свои коллекции музею не прерывалась и спустя 100 лет: так, например, в 70-е годы прошлого века сюда поступила уникальная коллекция фарфора из собрания Ольги Гордеевой и картины Поленова, Корина, Нестерова из собрания ленинградского врача, академика Михаила Глазунова. Сегодня фонды Саратовского музея насчитывают более 25 000 экспонатов, и, как и во времена Боголюбова, здесь особенно впечатляет коллекция живописи. Без этих картин редко обходятся тематические столичные и европейские выставки, посвященные творчеству русских художников. И если вы пропустили одну из них — не отчаивайтесь. Экспозиция музея им. А.Н. Радищева в «столице Поволжья» открыта круглый год.

(и даже не очень понятно - ехать и смотреть "в живую" или уже всё увидено тут ......... ).

Но работа автора очень понравилась.