Почему так дорого? Моделирование инфляции трансферного рынка европейского футбола

Введение

Европейский футбольный трансферный рынок за последние полтора десятилетия пережил беспрецедентный рост цен на игроков. Стоимость переходов футболистов росла темпами, значительно опережающими общую инфляцию в экономике. Для оценки этого явления введён условный индекс инфляции футбольных трансферов – InflaFoot™, отражающий динамику средних трансферных цен.

Данная статья сравнивает индекс InflaFoot™ с классическим индексом потребительских цен (CPI) по еврозоне за 2010–2024 годы, анализирует поведенческие факторы («аукционная психология») и выявляет сегменты рынка с наибольшей гиперинфляцией (молодые таланты, нападающие, английские игроки).

Мы рассмотрим ключевые метрики – например, стоимость трансфера за игровую минуту для футболистов до 23 лет и премию к цене за паспорт ЕС. На основе данных из отчетов FIFA TMS, UEFA Benchmarking, статистических платформ (WyScout, Opta, Transfermarkt) и экономических индикаторов (IMF/Eurostat CPI), в отчете представлены графики и таблицы, иллюстрирующие тренды.

В заключение сформулируем стратегические выводы и возможные рекомендации для футбольных клубов – как продающих, так и покупающих игроков – по управлению трансферной политикой, оценке кадровых активов и модели ROI от инвестиций в молодежные академии.

InflaFoot™ vs CPI: сопоставление инфляции трансферов и потребительских цен

Анализ показывает, что «футбольная инфляция» трансферного рынка многократно превышает рост потребительских цен. Если классический индекс CPI в Евросоюзе за период 2015–2024 годов вырос суммарно примерно на 30% (включая недавний скачок до 9.2% в 2022 году), то индекс InflaFoot™ продемонстрировал рост порядка +116% за аналогичный период.

Иными словами, футболист, стоивший €10 млн в 2013 году, к 2023 году обходился уже примерно в €21–22 млн при схожих характеристиках. Среднегодовые темпы удорожания игроков составили около 9% в год, тогда как средняя инфляция потребительских цен была на уровне 1–2% в год. Пиковый рост трансферных цен пришелся на 2013–2019 годы с +13,8% ежегодно, затем пандемия COVID-19 принесла кратковременную коррекцию (–0,2% в 2020–2022). Однако уже в сезоне 2022/23 рынок вернулся к экспансивной траектории цен, почти сравнявшись с рекордными докризисными уровнями.

Для сравнения, индекс потребительских цен за десятилетие 2010–2020 вырос минимально, а даже с учетом постпандемийного всплеска к 2024 году общий рост CPI остаётся в пределах 40%. Налицо существенный разрыв: трансферный рынок в футболе практически «живет в собственной экономике», где инфляция цен на активы (игроков) в разы опережает инфляцию на обычные товары и услуги.

Причины такого разрыва – бурный рост доходов отрасли (прежде всего телеправ и спонсорства), усиленная конкуренция топ-клубов и эффект ограниченного предложения звездных игроков. В период после 2010 года бюджеты клубов, особенно в ведущих лигах, значительно выросли – к примеру, совокупные доходы европейских клубов достигли €29 млрд в 2024 году. Платежеспособный спрос на игроков увеличился, тогда как число футболистов экстра-класса растет не столь быстро. В результате клубы вынуждены платить существенно больше за аналогичный талант.

InflaFoot™- индекс наглядно демонстрирует: трансферный рынок подвергся своеобразной монетарной экспансии, подстегиваемой инвестициями владельцев, телевыручкой и глобализацией футбола. Сопоставление с CPI подчеркивает, что рост трансферных цен имеет характер спекулятивного пузыря, а не просто отражает обычную инфляцию экономики.

«Аукционная психология» и ценовые пузыри в отдельных сегментах

Одним из драйверов трансферной гиперинфляции стала психология аукциона – ситуации, когда несколько клубов одновременно претендуют на игрока, устраивая bidding war (ценовую войну). В таких условиях срабатывает классический эффект «проклятия победителя»: победивший в торгах клуб зачастую платит завышенную цену, превышающую объективную ценность игрока, просто чтобы перехватить цель у конкурента.

Механизмы эмоционального и статусного ценообразования (ажиатаж болельщиков, давление агента, страх упустить «нового Месси») раз за разом приводят к сделкам, кажущимся иррационально дорогими. Аукционная лихорадка особенно проявляется на рынке топ-талантов и молодых звезд, где предложение ограничено, а спрос со стороны элитных команд глобален. Например, трансфер 19-летнего Жоау Феликса в 2019 году за €126 млн стал своего рода аукционом за юное дарование: в гонке участвовали несколько грандов, и итоговая сумма сделала его одним из самых дорогих игроков в истории.

Подобные кейсы иллюстрируют, как поведенческие факторы разогревают цены сверх расчетных моделей стоимости. Согласно данным FIFA TMS, в 2024 году почти 40% от общего объема трансферных расходов пришлись всего на 2,5% сделок – т.е. на узкую группу крупнейших трансферов с суммой свыше $20 млн. Эти несколько мегасделок (часто результат аукционов между топ-клубами) во многом и определяют общую ценовую динамику рынка.

Одновременно трансферный рынок стал сильно сегментирован: рост цен непропорционален по различным категориям игроков. Отчет CIES Football Observatory фиксирует, что в 2013–2023 годах наблюдалась гиперинфляция в отдельных сегментах. Рассмотрим три наиболее ярких случая:

Молодые таланты U-23: плата за потенциал

Клубы все активнее инвестируют в перспективных молодых игроков, и стоимость таких трансферов росла опережающими темпами. Игроки возрастом до 21 года показали рекордный рост цен – в среднем на +12,8% ежегодно за десятилетие. Это значительно выше, чем у более возрастных категорий (для сравнения: игроки 26–29 лет дорожали ~+7% в год, а старше 30 – лишь +3–4% ).

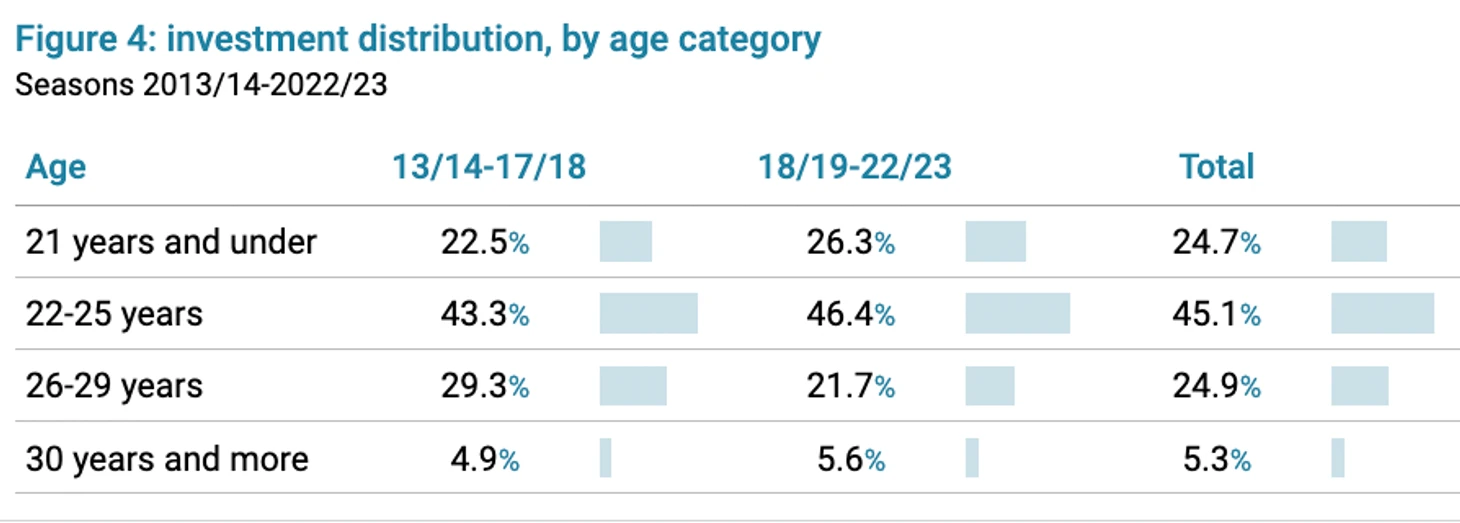

Фактически, чем моложе футболист, тем выше премия за “потенциал” в его цене. Доля инвестиций клубов в самых юных игроков также увеличилась – с 22,5% до 26,3% от общих трансферных расходов сравнивая период 2013–2018 vs 2018–2023. Это подтверждает стратегию «покупать будущее сейчас»: топ-клубы стремятся заполучить талант в начале карьеры, даже если он еще не полностью раскрылся.

Однако такая стратегия приводит к тому, что трансферы молодых талантов оцениваются в огромные суммы за минимально продемонстрированный на поле результат. Один из индикаторов – стоимость трансфера в пересчете на игровое время, проведенное футболистом. Например, €126-миллионный переход того же Жоау Феликса (19 лет) состоялся после лишь одного полного сезона в составе «Бенфики» (около 2800 минут на поле). Грубо оценив, каждая минута его предыдущей игровой карьеры была оценена «Атлетико» почти в €45 000 за минуту. Похожие кейсы – переходы Килиана Мбаппе (€180 млн в 2017 в возрасте 18 лет) или Усмана Дембеле (€135 млн в том же году в 20 лет) – отражают готовность платить за талант авансом.

Метрика «€ за игровую минуту U-23» неуклонно растет: если в 2010-х годах топ-клубы платили десятки миллионов в основном за игроков, уже набравших значительный опыт, то в 2020-х нередки случаи, когда юниор с парой тысяч минут в элите стоит десятки миллионов евро. Скаутские платформы вроде WyScout и аналитика Opta позволили клубам лучше выявлять таланты раннего возраста, но одновременно создали рынок, на котором все топ-клубы охотятся за одними и теми же «вундеркиндами». Конкуренция рождает аукционы, и цены на молодых игроков взлетают до гипертрофированных уровней.

Для клубов такая инфляция несет двоякий эффект. С одной стороны, продавцы талантов (особенно академии и клубы-поставщики) получают сверхприбыли – инвестиции в обучение молодёжи окупаются многократно при продаже. С другой – покупатели берут на себя значительный риск, платя за обещание будущих успехов. Повышается роль качественной аналитики: чтобы оправдать расходы, нужно тщательно оценивать не только скиллы, но и ментальность юного игрока, его способность реализовать потенциал. В условиях, когда за перспективу платят всё больше, умение правильно оценить ROI на молодого футболиста становится критически важным.

Нападающие: спрос на голы и рекорды цен

Форварды исторически были самой дорогой позицией на рынке, и последние годы это в целом сохранилось – атакующие игроки по-прежнему «съедают» львиную долю трансферного бюджета клубов (около 50% совокупных расходов на рынке приходилось на нападающих в 2018–2023, хотя еще в первой половине 2010-х их доля была ~56%. Голы в футболе ценятся дорого, и готовность платить за бомбардиров остается высокой.

Не случайно мировые рекорды трансферов принадлежат именно атакующим звёздам: Неймар (€222 млн), Килиан Мбаппе (€180 млн), Филиппе Коутиньо (€145 млн) – все они форварды или атакующие полузащитники. Клубы зачастую готовы выделять огромные суммы на игрока, способного решить проблему забитых мячей – этот ресурс считается наиболее дефицитным.

В период 2010–2024 цены на топ-нападающих росли вместе с общерыночным трендом, хотя по данным исследования CIES их относительная инфляция была несколько ниже, чем по ряду других позиций. В сегменте «форварды» оценочная годовая инфляция составила около +8,2% в год, тогда как, к примеру, центрбеков – свыше +12%/год. Это объясняется тем, что цены на нападающих уже изначально были высоки, и пространство для дальнейшего роста было меньше. Тем не менее абсолютные суммы остаются рекордными именно для атакующей линии.

В последние годы наблюдается интересный сдвиг: клубы начали активнее тратить и на укрепление обороны, что привело к гиперинфляции защитников. Суммы в €80–85 млн за центрбеков (например, Харри Магуайр в 2019, Матейс де Лигт, Вирджил ван Дейк) раньше были невообразимы – теперь это реальность. Доля защитников в общем «трансферном пироге» выросла (центральные + фланговые защитники суммарно ~26% расходов в 2018–2023 vs ~23% в 2013–2018).

Причина – изменение тактики (ценность играющих защитников возросла) и примерные сделки, поднявшие «планку» цен на данный амплуа. В результате ценовой разрыв между позициями сократился: если раньше топ-форвард стоил в разы дороже топ-защитника, то теперь элитные центральные защитники могут стоить сопоставимо с нападающими. Для клубов это значит, что инвестировать приходится во все линии – и бомбардиры, и качественные защитники теперь одинаково дорогие ресурсы.

Англичане и паспорт ЕС: национальная премия к стоимости

Особым феноменом трансферного рынка является “английский налог” (или в народе «английский паспорт») – заметная надбавка к стоимости игроков с английским гражданством. Исследования подтверждают, что английские футболисты переоцениваются по сравнению с аналогичными игроками других национальностей. В 2022 году группа экономистов из Университета Рединга количественно оценила эту премию: по их данным, английский игрок стоит примерно на 40% дороже, чем сопоставимые по уровню иностранцы, и получает ~25% сверхзарплаты.

Причины многообразны: это и огромные финансовые возможности клубов АПЛ (которые, как покупатели, разогревают цены на внутреннем рынке), и требования правила «homegrown» (лимит на легионеров вынуждает команды переплачивать за собственных воспитанников), и дефицит действительно элитных английских игроков относительно спроса. Интересно, что часть этой премии можно объяснить структурными факторами – например, английские игроки чаще играют в атаке и имеют определенно высокие показатели, – но исследования показывают: даже с учетом факторов все равно остаётся необъясненный «лишний» ценовой буфер именно для английских нападающих и полузащитников.

Это явление широко известно менеджерам как «English premium», и за него приходилось платить многим – достаточно вспомнить трансферы Джона Стоунза (~£50 млн), Аарона Ван-Биссаки (~£50 млн), Джека Грилиша (£100 млн) и др., суммы за которых значительно выше, чем за равноценные таланты из других стран.

На трансферном рынке Евросоюза в целом роль гражданства также важна из-за регуляций. Наличие паспорта ЕС для игрока из-за пределов Европы зачастую означает, что он не будет считаться легионером и не займет ограниченную квоту для иностранцев в заявке. Поэтому клубы готовы платить премию за статус ЕС. Например, бразильский или африканский игрок с европейским гражданством (или двойным паспортом) ценится выше, чем такой же по навыкам игрок без паспорта ЕС, поскольку его проще заявить в чемпионатах Испании, Италии, Франции и др., где есть ограничения на число не-ЕС игроков.

В 2010-х многие южноамериканские футболисты целенаправленно получали гражданство через предков или длительное проживание, повышая свою рыночную привлекательность. После Brexit ситуация усложнилась: британские игроки утратили статус граждан ЕС, однако внутри самой Англии их ценность даже выросла из-за ужесточения правил для иностранных игроков в АПЛ. Для клубов еврозоны же теперь игрок с паспортом одной из стран ЕС ценится выше, чем британец, который формально стал «легионером».

Медианная надбавка за паспорт ЕС трудно поддается точной оценке (в разных лигах разные правила), но качественно скауты отмечают: при прочих равных менеджеры предпочтут игрока с европейским паспортом, даже если он немного дороже, чтобы избежать бюрократических рисков и квот. Таким образом, гражданство игрока прямо влияет на трансферную стоимость, добавляя еще один слой ценовых искажений на рынке.

Динамика рынка: ключевые цифры и тренды (2010–2024)

Чтобы понять масштаб изменений, приведем некоторые сводные показатели трансферного рынка в рассматриваемый период:

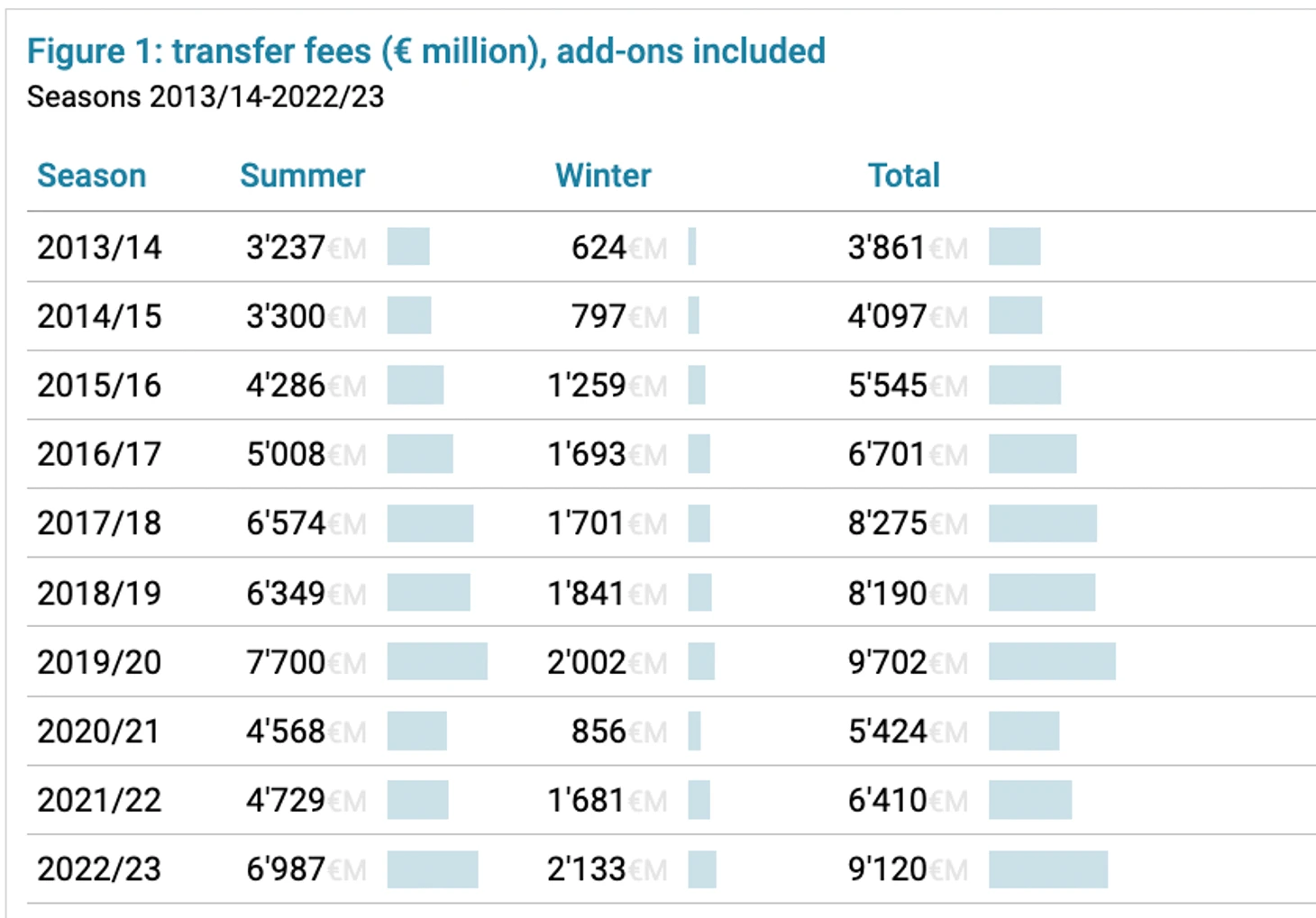

Общий объем трансферных расходов в мировом футболе вырос кратно. Согласно FIFA TMS, суммарные затраты клубов на международные трансферы увеличились с ~$2,7 млрд в 2012 году до рекордных $9,66 млрд в 2023 году. Предшествующий максимум 2019 года ($7,33 млрд) был перекрыт более чем на 30%. Европа, и в частности топ-5 лиг, обеспечивали основной вклад в эти траты. После спада в 2020/21 (около €5,4 млрд в сезоне) трансферные расходы вновь пошли вверх – сезон 2022/23 достиг €9,12 млрд, лишь чуть-чуть не дотянув до пикового 2019/20 (Рис. 1 выше). Тренд однозначен: несмотря на краткосрочные спады, долгосрочная траектория – экспоненциальный рост инвестиционных сумм в игроков.

Доминация английской Премьер-лиги. Клубы Англии стали ключевым «насосом» трансферной инфляции. Их совокупные траты – крупнейшие в мире: в 2024 году английские клубы потратили $1,88 млрд на покупки (№1 в мире) и одновременно получили $1,34 млрд от продаж (тоже №1). На АПЛ приходилось порядка 35–40% от общемировых расходов на трансферы последних лет. Доля английских клубов значительно выросла по сравнению с предыдущим десятилетием (пример: ~25% в 2013–2019). Такой отрыв связан с ростом теледоходов АПЛ (ныне распределяется ~£2,7 млрд в год ) и притоком инвестиций от владельцев.

Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед – каждый из этих клубов за последнее десятилетие потратил около €2 млрд и более на трансферы. Челси возглавил рейтинг, инвестировав €2.78 млрд с 2015 года, а следующие за ним – Ман Сити (€1.96 млрд) и Ман Юнайтед (€1.95 млрд). Для сравнения, ведущие клубы континентальной Европы (ПСЖ ~€1.9 млрд, Ювентус €1.77 млрд, Барселона €1.67 млрд за десятилетие) отстают, не говоря уже о немецких и прочих клубах.

Таким образом, “английский фактор” – ключевой в инфляции трансферов: наличие 5–6 клубов АПЛ, способных платить рекордные суммы, поднимает мировые цены для всех. С другой стороны, в остальных лигах многие клубы стали активнее продавать игроков именно в Англию, пользуясь платежеспособностью АПЛ. Как следствие, английские клубы зачастую выступают ценовыми лидерами: их высокая платежеспособность заставляет остальным либо продавать игроков в АПЛ за премиальные суммы, либо самим повышать предложения, чтобы конкурировать. УЕФА отмечает, что после пандемии финансовое здоровье клубов АПЛ оказалось крепче, чем у континентальных коллег, что усилило их доминирование на рынке.

Рост числа сделок и участников рынка. Футбольный трансферный рынок не только «дороже», но и более активен по количеству. В 2024 году было совершено рекордное число международных трансферов – 78 742 сделки (с учетом профессиональных и любительских переходов). Число клубов, заплативших хотя бы за один трансфер, достигло 1 100 (тоже максимум). Это говорит о глобализации рынка: больше клубов из разных стран вовлечены в куплю-продажу игроков за деньги. Интересно, что лишь малая доля из этих тысяч переходов – дорогие сделки: как упомянуто, топ-2,5% трансферов формируют ~40% расходов.

Основная «масса» переходов – недорогие сделки, свободные агенты или аренды. Тем не менее, сама инфраструктура трансферного рынка расширилась, что создаёт сетевой эффект – игроки стали чаще менять команды, и каждый такой переход может стать триггером цепочки (продав одного, клуб покупает другого и т.д.). Растущая ликвидность рынка способствует и дальнейшему росту цен, так как игроков всё труднее удерживать: если не продаст один клуб, продаст другой.

Широкое применение бонусов и бонусных условий. За анализируемый период заметно изменился характер структуры сделок. Всё большую роль играют условные платежи: бонусы за результаты, выплаты в рассрочку, процент от следующей продажи. В 2022/23 более 15% совокупной суммы трансферов приходилось на условные бонусы, тогда как в начале декады эта доля была существенно ниже. Клубы стали креативнее управлять рисками и кеш-флоу: покупающие стараются смягчить высокую цену, включая выплаты «за достижения» (платить больше только если игрок заиграет), а продающие стремятся получить выгоду от будущего прогресса игрока через sell-on clause (процент от перепродажи).

Пандемия усилила эту тенденцию – вместо отказа от сделок стороны чаще договариваются о гибридных схемах оплаты. Стратегически это означает: даже рекордные суммы часто не уплачиваются сразу и полностью, а «растягиваются» на годы и зависят от успехов игрока. Так клубы хеджируют вероятность того, что трансфер не окупится. Например, знаменитый переход Усмана Дембеле в «Барселону» (€105 млн + €40 млн бонусами) – из €40 млн бонусных выплат по состоянию на 2022 год было выплачено лишь половина, остальное зависело от исполнений условий. Такая модель позволяет крупным трансферам случаться, даже когда цена кажется чрезмерной – компромисс находится в плоскости будущих условий.

Инфляция по игровым позициям. В последние десятилетие изменился взгляд на ценность позиций. Если раньше самые большие деньги платили преимущественно за нападающих, то теперь цены на некоторых других позициях росли опережающими темпами. Статистический анализ CIES показал, что быстрее всего дорожали центральные защитники – в среднем на ~12.5% в год за период 2013–2023. Такая динамика означает, что за 10 лет средняя стоимость сопоставимого центрбека выросла более чем в 3 раза.

Почти сопоставимо росли цены на крайних защитников (+11.1% в год) – отражение тренда на дефицит классных фуллбеков, важных для современной тактики. Полузащитники и нападающие выросли более умеренно (~8% в год), что всё равно превышает удвоение цен за десятилетие. А вот вратари оказались наименее “инфляционным” сегментом – рост порядка 5.2% в год (около +66% за 10 лет), т.е. спрос на топ-голкиперов рос более сдержанно. Таким образом, “дельты инфляции” различаются по позициям: клубы все больше готовы платить премию за дефицитные роли (например, универсальных защитников), тогда как рынок нападения хоть и растет, но уже насыщен большими сделками давно.

Подводя итог цифрам: трансферный рынок 2010–2024 – это взрывной рост стоимости футболистов, сконцентрированный вокруг богатейших лиг и молодых талантов. Он характеризуется увеличением объемов денег, количества сделок и сложностью структур. Все эти тренды необходимо учитывать клубам при формировании своей политики.

Прогноз динамики InflaFoot™ на 2025–2030 годы: сценарный анализ

Развитие трансферного рынка в будущем зависит от сочетания экономических и регуляторных факторов. Рассмотрим несколько сценариев динамики индекса InflaFoot™ на период 2025–2030 гг., используя следующие ключевые переменные:

Доходы клубов: темпы роста выручки от телеправ, спонсоров, коммерции, матчдей.

Новые регуляции УЕФА: эффективность ограничения расходов (правило 70% и др.) и возможное введение потолка зарплат или других мер.

Макроэкономика: общая экономическая конъюнктура (рост или рецессия), инфляция в экономике, курсы валют, процентные ставки.

Внешние инвестиции и конкуренция: появление новых лиг-инвесторов (например, Саудовская Про-Лига, MLS) и их влияние; расширение мультиклубных структур, возможно изменяющих трансферный ландшафт; потенциал создания новых европейских турниров, влияющих на доходы (реформы ЛЧ с 2024 г. и пр.).

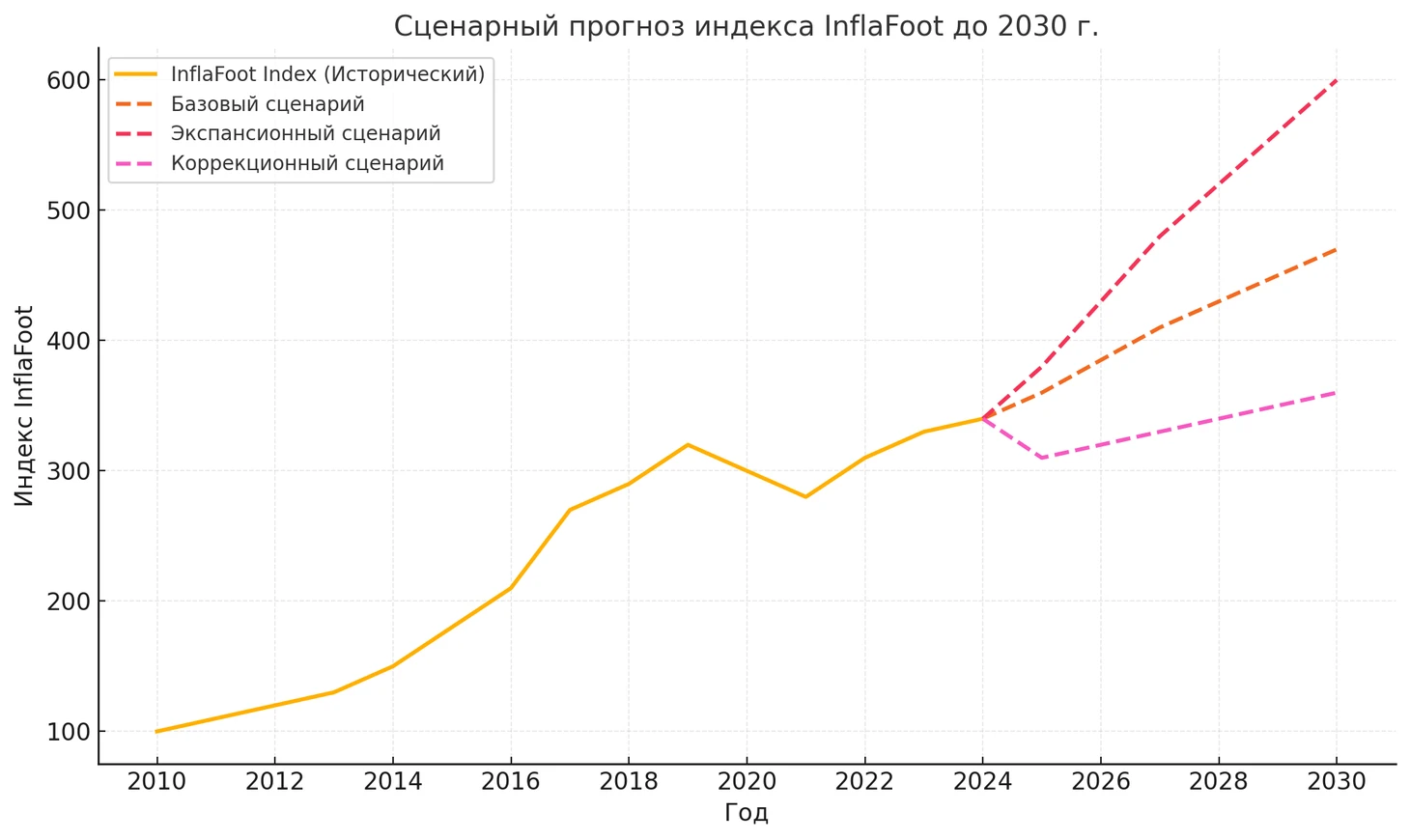

На основе этих факторов можно очертить три ориентировочных сценария (см. Рис. 3):

Базовый сценарий: умеренное продолжение текущих трендов. Предполагается, что экономика футбола будет расти стабильно, без резких потрясений. Доходы топ-клубов увеличиваются благодаря новым сделкам (например, рост выплат за реформированную Лигу чемпионов, индексация телеправ), но финансовые правила УЕФА сдерживают сверхрасходы. В этом сценарии инфляция трансферных цен сохраниется, но более умеренными темпами – например, 5–6% в год в реальном выражении. Это ниже, чем в допандемическое десятилетие, но все еще выше обычной инфляции.

К 2030 году InflaFoot Index может вырасти до условных ~450–480 (т.е. еще примерно на +30–40% совокупно с уровня 2024). Рынок продолжит побивать рекорды 2019 и 2023 годов, однако без “взрывного” удвоения: сказываются и насыщение (цены и так на исторических высотах), и более строгий контроль расходов. Стратегические выводы: клубам придется тщательнее планировать трансферы, укладываясь в ограниченные бюджеты; возможен акцент на эффективность – поиск недооцененных талантов, развитие академий (что вписывается в рамки 70% правила, стимулирующего жить по средствам).

Экспансионный сценарий: новый виток роста и финансирования. Здесь мы предполагаем оптимистичное (с позиции рынка) развитие событий: мировой экономический подъем, приток дополнительных инвестиций в футбол, и/или смягчение правил. Возможные драйверы: новая волна мегасделок с участием богатых владельцев или фондов (например, больше суверенных инвестиций как в ПСЖ или Ньюкасл); революция медиаправ (например, глобальные стриминговые гиганты вступают в борьбу за футбольный контент, резко повышая стоимость телеправ); рост популярности футбола на новых рынках (США, Китай, Индия) приводит к скачку коммерческих доходов клубов.

В таком сценарии бюджеты топ-клубов растут на 8–10% в год, и даже с учетом ограничений УЕФА они найдут способы инвестировать эти деньги в игроков. Возможен и обход правил – например, через увеличение доходной части (новые спонсоры, связанные с владельцами). Инфляция трансферов ускоряется – условно до 10%+ в год. Тогда к 2030 году цены на сопоставимых игроков могут быть в 2 раза выше, чем в 2024: индекс InflaFoot достиг бы ~600 (рост ~+75% за 6 лет). Мы бы наблюдали новые трансферные рекорды практически каждый сезон. Например, переходы за €300–400 млн могли бы стать реальностью в ближнесрочной перспективе.

Стратегические выводы: в таком мире победители – крупнейшие глобальные клубы и лиги (прежде всего АПЛ), которые могут монетизировать рост популярности; разрыв между элитой и остальными увеличивается. Молодые игроки станут еще дороже, поэтому клубы-продавцы (академии Бразилии, Африки, Европы) получат золотое время – как и в 2010-х, но с большими суммами. Однако риск пузырятоже повысится: если деньги льются слишком быстро, рынок может перегреться.

Коррекционный сценарий: замедление или спад трансферной инфляции. В этом сценарии действует комбинация сдерживающих факторов. Во-первых, жесткое исполнение финансовых правил: УЕФА и национальные лиги строго наказывают нарушителей, не давая клубам тратить больше положенного. В результате рост расходов ограничен темпами роста доходов, а они могут быть скромными. Во-вторых, возможен макроэкономический шок: например, глобальная рецессия, падение доходов от вещания (насыщение рынка трансляций, смена поколений зрителей), или, напротив, устойчиво высокая инфляция в экономике, заставляющая спонсоров и болельщиков сокращать траты.

Любой такой фактор способен охладить рынок: клубы будут осторожнее, больше сделок – аренды, свободные агенты, обмены. Не исключено и появление альтернатив – например, если Саудовская лига продолжит агрессивно переманивать звезд, европейские гранды могут взять паузу в гонке зарплат, перестроить стратегии. В количественном выражении коррекционный сценарий мог бы означать рост цен близкий к нулевому или единичным процентам в год, а то и краткосрочное снижение.

Например, индекс InflaFoot может стабилизироваться в районе 300–350 пунктов на несколько лет (что ниже базового сценария) и лишь к концу десятилетия опять пойти вверх, но медленно. В графике выше розовая линия иллюстрирует вариант: небольшой спад в 2025-м и дальнейший слабый рост ~3% в год. Тогда к 2030 индексу будет около 350–370 – лишь немного выше 2024-го. Стратегические выводы: рынок войдет в фазу осмысления ценностей. Клубы, лишенные возможности бесконечно тратить, сосредоточатся на эффективности – ROI будет ключевым метриком. Возможны изменения в модели контрактов (более короткие, ориентация на внутренних резервов).

Снижение трансферной активности может подтолкнуть рост инвестиций в академии и скаутинг, ибо покупка звезды больше не будет универсальным решением. В целом, это наиболее здоровый для экосистемы сценарий (ценовой “пузырь” сдувается потихоньку), хотя менее привлекательный для агентов и игроков в краткосрок.

Конечно, реальность может оказаться комбинацией этих сценариев. Например, в ближайшие 2-3 года возможна некоторая коррекция (после ковидного восстановления), а затем – новый рост с очередным циклом телеправ. Также стоит учитывать, что сильное влияние окажет эффективность новых правил: если УЕФА сумеет внедрить культуру финансовой ответственности (как это было частично после введения FFP в 2010-х), инфляция может замедлиться. Если же клубы найдут лазейки (спонсоры-“друзья”, длинные контракты на 8+ лет для размытия амортизации, как практиковал Челси, и т.п.), то ограничительный эффект снизится.

Новые рынки и технологии тоже вносят неопределенность. Развитие цифровых платформ (NFT, фан-токены, стриминг напрямую болельщикам) может открыть новые источники дохода, стимулируя расходы. А конкуренция с богатыми неевропейскими лигами (Саудовская Аравия, Катар, Китай – если возродится интерес) может как увеличить, так и уменьшить инфляцию в Европе: с одной стороны, европейские клубы получают приличные деньги, продавая игроков в эти лиги (что произошло летом 2023, смягчив финансовое давление на многих), с другой – чтобы удерживать талантов, им приходится поднимать зарплаты, что включается в трансферные затраты.

В целом, базовый прогноз склоняется к тому, что трансферный рынок останется восходящим, но более плавным. После 2024 года, когда рынок оправился от пандемии, ожидается стабилизация темпов роста цен на более умеренном уровне – возможно, mid-single-digit проценты ежегодно. Это означает, что к 2030 году суммарный рост цен 2010–2030 может превысить 5-6 раз, но основной скачок уже произошел в 2010-х.

Новая реальность потребует от клубов еще более взвешенного подхода: окупаемость инвестиций в игроков, аналитика данных (Opta, Wyscout) и эффективное управление составом станут конкурентным преимуществом. Поведенческие аспекты тоже эволюционируют: поколения руководителей, прошедших через шоки пандемии и новые правила, могут относиться к трансферной лихорадке осторожнее, чем их предшественники в 2010-х. Тем не менее, страсть к победам и давление фанатов никуда не денутся – а значит, человеческий фактор продолжит раздувать отдельные трансферные истории, сохраняя жизнь InflaFoot-индексу.

Выводы и возможные рекомендации для клубов

Анализ инфляции трансферного рынка несёт важные уроки для футбольных клубов – как продающих игроков, так и покупающих. Ниже сформулированы ключевые стратегические выводы с учетом выявленных трендов:

1. Инвестиции в развитие талантов и академии (стратегия для продающих клубов). В условиях, когда цены на молодых игроков растут двузначными темпами, вложения в клубную академию и скаутинг молодежи стали одним из самых высокодоходных направлений. ROI на юношескую академию сейчас беспрецедентно высок: воспитанник, стоящий клубу считанные сотни тысяч евро (на тренеров, инфраструктуру, стипендии), может быть продан за десятки миллионов. Примеры таких продаж – не единичны, а стали бизнес-моделью для многих клубов («Бенфика», «Аякс», дортмундская «Боруссия» и др. регулярно получают трансферную прибыль, продавая молодых звезд).

Рекомендация: клубам вне числа финансовых грандов рационально ориентироваться на стратегию «продающего клуба», развивая таланты и продавая их на пике стоимости. Важно выстраивать профессиональную систему подготовки (партнерство с Wyscout, аналитика метрик производительности Opta для мониторинга роста игроков) и правильно выбирать момент продажи. Стратегический тайминг – продавать, когда спрос и аукционный интерес максимален (например, после яркого сезона или турнира), чтобы извлечь максимум ценового потенциала. Также имеет смысл закреплять за собой участие в будущих успехах игрока через sell-on cause (процент от следующего трансфера). В эпоху постоянной инфляции цен это позволяет получить дополнительную выгоду, если через несколько лет рынок заплатит за вашего воспитанника еще больше. В целом, для продающих клубов нынешний рынок – благодатная почва: спрос на талант высок, цены перегреты, а значит грамотное выращивание и маркетинг игрока способен существенно пополнить бюджет.

2. Осторожность при покупках и обоснование цены метриками (стратегия для покупающих клубов).Клубам-покупателям, наоборот, необходимо действовать все более взвешенно, чтобы не стать жертвой трансферного пузыря. Рекомендация: внедрять строгие внутренние метрики оценки игроков и не поддаваться полностью аукционному азарту. Например, использовать показатель «€/минута игрового времени» или «стоимость за гол/ассист» для сравнения потенциальных целей – это помогает увидеть, насколько дорого обходится уже доказанный на поле вклад игрока. Если по таким объективным метрикам цена кажется чрезмерной (вспомним пример, когда минута игры молодого Феликса обошлась в €45k), клуб должен задать вопрос – оправдано ли это или есть альтернатива дешевле.

Тщательная due diligence – спортивная и медико-психологическая – критически важна перед крупной покупкой: нужно убедиться, что игрок действительно впишется в тактику, ментально готов и не имеет скрытых факторов риска. Использование данных Opta/Instat для анализа эффективности, прогностических моделей (например, expected transfer value на основе статистики) – все это дает более трезвую оценку, отрезвляя от хайпа вокруг «звезды рынка». Кроме того, стоит помнить про альтернативные рынки: иногда менее раскрученные чемпионаты или более возрастные игроки могут предложить лучшую ценность за меньшие деньги. Например, стоимость перспективного 20-летки из топ-лиги может быть в 5 раз выше, чем у схожего по классу 24-летнего из более слабого чемпионата – и тут клубу следует решить, что важнее: имя и потенциал перепродажи или сразу высокий вклад на поле за разумные деньги.

3. Управление переговорами: избегать разрушительных аукционов. Если клуб все же нацелен на топ-игрока, следует иметь чёткий потолок цены и не позволять переговорам выйти за рамки бизнес-логики. «Аукционная психология» может вынудить переплатить; чтобы этого избежать, полезно иметь заранее просчитанную оценку предельной стоимости (на основе спортивной ценности и коммерческого эффекта игрока). Как только ставки превышают эту оценку – отходить. Некоторые успешные клубы придерживаются правила: «мы не соревнуемся кошельками там, где нас явно перекупают».

В долгосрочной перспективе дисциплина на трансферном рынке приносит плоды – как финансовые (отсутствие переплат означает больше ресурсов на других игроков), так и спортивные (команда не раздута суперзвездами по любой цене, а укомплектована сбалансированно). Также полезно использовать креативные сделки вместо прямого повышения цены: включать в обмен своих игроков, предлагать бонусы, устанавливать процент от будущей продажи. Такие элементы могут склонить продавца в вашу пользу без немедленного увеличения фиксированной суммы. Главное – не позволить эмоциям и давлению публики диктовать ход сделки.

4. Финансовое планирование с учетом инфляции и регуляций. Менеджменту клубов необходимо учитывать, что высокая инфляция на трансферном рынке может в любой момент смениться коррекцией (например, из-за кризиса или введения новых правил финансового фейр-плей). Поэтому, совершая дорогие покупки, стоит иметь «план Б»: как клуб справится, если игрок не оправдает цену, будет ли возможность его перепродать (и не прогадать сильно в цене), не приведет ли сделка к нарушению финансовых нормативов. Сейчас УЕФА вводит новые регуляции, ограничивающие процент расходов на зарплаты и амортизацию трансферов от доходов клуба.

Рекомендация: сохранять здоровый баланс бюджета – не тратить на покупки больше, чем позволяет структура доходов, даже если собственник готов дать заемные средства. В условиях постоянно растущих цен стоимость ошибки на трансферном рынке тоже растет: неудачный трансфер за €100 млн ударит по финансам сильнее, чем промах за €20 млн десятью годами ранее. Поэтому риски должны быть просчитаны, а крупные сделки – обоснованы и спортивно, и экономически. Клубам, особенно средним, лучше не гоняться за шумными трансферами «для имиджа», а фокусироваться на ROI от каждого приобретения.

5. Максимизация отдачи от игроков и долгосрочная ценность. С учётом высоких цен покупающий клуб должен стремиться не только приобрести игрока, но и умножить его ценность внутри клуба. Это означает – давать достаточно игрового времени, выстраивать вокруг него подходящую тактику, чтобы он раскрывал способности. Исследования показывают, что примерно половина крупных трансферов не реализует ожиданий в новом клубе (мерило – играют менее 50% минут в первый сезон). Каждая такая ситуация – потеря для ROI.

Поэтому после дорогостоящего трансфера работа не заканчивается, а только начинается: задача тренерского штаба – интегрировать игрока, спортивного директора – мониторить его прогресс и при необходимости принимать решения (например, продажа по возможности, если за 1–2 года адаптации не случилось, дабы не обесценился полностью). В эпоху инфляции игроков можно даже рассматривать как финансовые активы, которые должны приносить отдачу – либо на поле (результаты, титулы), либо на балансе (увеличение рыночной стоимости).

Идеально – и то, и другое. Например, приобретение молодого игрока может окупиться двумя путями: он поможет выиграть турниры (что генерирует доходы) и/или вырастет в цене, и через несколько лет его можно будет продать дороже. Клуб должен изначально решать, какая модель монетизации заложена в конкретный трансфер (чисто спортивная или смешанная). Это поможет понять, какую цену имеет смысл платить.

6. Адаптация к рыночным пузырям и поиск возможностей. Высокая инфляция цен часто сопряжена с рыночными пузырями – временами неэффективностями, которые можно использовать. Стратегически мыслящие клубы стараются находить недооцененных игроков или сегменты. Например, сейчас явно перегрет сегмент U-21 в топ-5 лигах – значит, можно обратить взор на игроков 23–25 лет, которые уже готовы к топ-уровню, но по какой-то причине не на слуху (возможно, из более слабой лиги или возвращающиеся после спада). Их стоимость за единицу навыка может оказаться значительно выгоднее. Аналогично, если «английский налог» слишком велик, можно искать таланты в других странах с богатым потенциалом (Франция, Португалия, Южная Америка) до того, как ими заинтересуются английские клубы.

В современных условиях доступности данных (например, обширная база Transfermarkt, аналитические отчеты CIES) такие возможности просчитать проще, чем раньше. Клубам рекомендуется иметь продвинутый analytics department, который отслеживает рыночные тенденции, коэффициенты инфляции по позициям, возрастам, лигам, и выдаёт инсайты – где можно купить дешевле, а где лучше продать дороже. Футбольный рынок становится все ближе к финансовому по сложности, и подходы портфельного управления (диверсификация инвестиций в игроков разного профиля, хеджирование рисков) уже не метафора, а реальность.

В заключение, инфляция трансферного рынка – это вызов и возможность одновременно. Продающие клубы в выигрышной позиции, если умеют готовить и показывать талант – рынок вознаградит их щедро. Покупающие клубы должны действовать умнее и осмотрительнее, чтобы не оказаться с «перегретыми активами», не приносящими отдачи. Ключевое – держать баланс между спортивными амбициями и финансовой рациональностью.

В эпоху InflaFoot™ выигрывает тот, кто принимает решения на основе данных и чёткого стратегического плана, а не только под влиянием эмоций рынка. Футбольным руководителям стоит помнить: хоть трофеи и важны, стабильный успех клуба строится на долгосрочной устойчивости, которой невозможно достичь без грамотного управления трансферной политикой в условиях постоянно меняющейся ценовой конъюнктуры. Как показывают последние 15 лет, умение адаптироваться к инфляции рынка игроков – одно из главных конкурентных преимуществ в современном футболе.