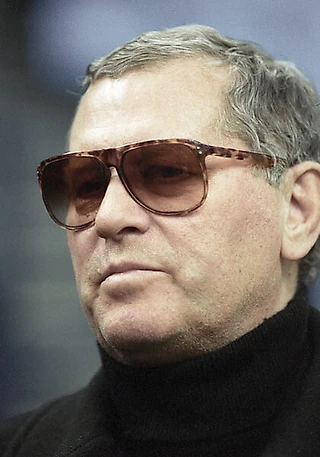

Вадим Гущин: «Исполнил все свои мечты – что дальше? Идешь и морды бьешь от скуки»

Полку футболистов — нарушителей порядка прибыло. По стопам Кокорина и Мамаева пошел Аяз Гулиев: сломал нос американцу, не уступившему на пешеходной «зебре» дорогу машине полузащитника «Спартака». О ментальных проблемах спортсменов и их причинах мы пообщались с опытным психологом Вадимом Гущиным. Специалист по работе с космическими экипажами, также известный по сотрудничеству с теннисистом Михаилом Южным, указал на главные болевые точки российского спорта.

ДОСЬЕ

Гущин Вадим Игоревич (род. 08.10.1957)

Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией Государственного научного центра РФ – Института медико-биологических проблем РАН, профессор кафедры систем жизнеобеспечения МАИ. Окончил 2-й Московский медицинский институт, аспирантуру 3-го Главного управления при Минздраве СССР. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Неоднократно награждался руководством сборных команд по теннису, гребле, конькам и другим видам спорта.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОФЕССИИ

— Насколько сегодня востребованы психологи в российском спорте?

Есть отдельные отрасли, где тренеры понимают их необходимость. Но в основном потребность возникает не у них, а у родителей юных спортсменов. Тренеры у нас сами себя считают психологами, сколько ни объясняй, что педагог и психолог – разные профессии. Чтобы быть психологом, надо знать основы этой науки. Формально есть такой предмет в физкультурных вузах, но я бы не сказал, что мне во всем нравится то направление, в котором идет обучение.

— Раньше было лучше?

— В советское время спортивная психология была скорее научным, а не прикладным направлением. Практикующих психологов, таких как Леонид Гиссен или Рудольф Загайнов, можно было по пальцам перечесть. В 90-е годы появилась масса литературы, море желающих – это было модно. Потом мода прошла, случился отток. У меня нет излишнего оптимизма в отношении развития профессии в ближайший период. По сравнению с Францией мы сильно отстаем, про США вообще не хочу говорить.

— В чем главное различие?

— Там психолог – это норма, совершенно законная позиция в команде. Есть четкая подготовка, методология, люди работают на вспаханной ниве. А у нас каждый идет своим путем, потому что ни Гиссен, ни Загайнов, ни другие школ не создали. И все это – на фоне нелучшей подготовки заказчиков, тренеров. Исчезла великая тренерская генерация, существовавшая в советское время. Остались единичные столпы типа Евгения Трефилова, Евгения Загорулько, Владимир Янко, но это могикане.

— Что с нашими тренерами не так?

— Многие не уверены в себе, ревнуют спортсменов к психологам. В итоге мало тех, кто отвечает за психологические аспекты построения команды. Обратите внимание, как редко мы побеждаем в командных видах. В том же футболе вышли из группы – какое счастье! Но я абсолютно согласен с Черчесовым, который ответил на поздравления фразой: «А что особенного мы сделали?» Насколько искренне – уже не так важно. Важно то, что это правда, которую никто больше не сказал.

Еще наши тренеры не блестяще умеют выражать свои мысли. Вы послушайте, как они говорят! С их языка порой надо переводить на общечеловеческий. Тот же Янко повторял, что главнейшее свойство наставника – умение ясно и кратко доносить до ученика свои мысли. Очень важно тренеру окружить себя бригадой помощников, теми, кто может взять на себя свой участок работы.

— «Одна голова хорошо, а две – лучше» – это правило работает всегда?

— Нельзя одним ключом открыть все двери. Когда тренер просто стоит у бровки и орет, игрокам надоедает и они перестают слышать. Если стоит памятником самому себе – тоже плохо: нет эмоциональной отдачи. Великий тренер – это репертуар приемов: надо уметь и гимн спеть, и наорать, и по голове погладить. Профессия движется по пути специализации, и речь не только о физической подготовке, медицине. Сегодня в цене аналитики, специалисты по реабилитации. И психологи.

— Можно ли что-то почерпнуть в плане психологической подготовки у советской школы или нужно ориентироваться на западную систему?

— Должен быть симбиоз. Умению работать в команде стоит поучиться на советском опыте. Там была бригадность, опора на национальную культуру с ее многовековой соборностью. Что касается методологии, то, конечно, надо брать американскую модель. Она формируется на основе установки: обращение к психологу не означает, что ты слабый! Наоборот – достаточно силен, чтобы признать необходимость дальнейшего личностного роста.

— Вы сказали, что в СССР спортивных психологов почти не было, но отметили высокий командный дух. Как удавалось этого достигать, не имея базовых знаний предмета?

— Тогда была такая должность, как начальник команды. Он отвечал в числе прочего и за моральный дух. Да, с идеологическим уклоном, но все равно это был тот, кто отвечал за правильное направление сознания. По сути, Андрей Петрович Старостин в сборной СССР и являлся психологом, который мог зайти в раздевалку и сказать что-то, чего тишайший Гавриил Дмитриевич Качалин сказать не мог.

— Насколько важно для тренера спортивное прошлое?

— Масса великих тренеров не были великими спортсменами. Более того, я считаю, что из великого спортсмена тренер, как правило, не получается. Потому что ему в спорте все легко давалось. Как он может что-то объяснить, если у него в бытность игроком не было причин задуматься, как у него это получалось? Восприятие игрока и тренера кардинально отличаются. Первый не должен задумываться, он должен исполнять – в потоке игры на уровне интуиции быстро принимать решения. А второй, напротив, должен постоянно анализировать.

— С какого возраста спортсмену можно начинать сотрудничать с психологом?

— Лучше где-то с начала полового созревания, с 14-16 лет, когда уже есть некая осмысленность, интеллект, личность. Работа с несформировавшейся личностью – больше для педагогов.

— Сами спортсмены осознают плоды работы психолога?

— Трудно сказать. Если работать по-настоящему хорошо, то часто спортсмен этого не замечает, считая, что это его собственные мысли, намерения и мотивация. При этом все время сомневаешься, а дошел ли твой посыл? Два-три раза за свою жизнь я был счастлив, когда человек говорил: «Да, вы помогли, я ваши слова во время матча повторял». Но это редкие, мимолетные минуты счастья – как любовь. Вообще спортсмены, даже если они обратились ко мне за советом, не хотят этого афишировать. Как я уже сказал, мы пока культурно не созрели к приятию психологической помощи. Нация отучена доверять, у нас обращение к специалисту – это символ душевной слабости. К тому же психолог еще и с психиатром ассоциируется. Поэтому даже к священнику спортсмены обращаются менее конфиденциально.

ОТ КОСМОСА К ТЕННИСУ

— Как вы перешли от работы с космонавтами к спорту?

— В 1994 году проводился наземный космический эксперимент, и к нам приехал молодой немец. Мы с ним стали общаться, и выяснилось, что он сам теннисист, живет у чемпиона России Андрея Меринова. Как-то этот немец спросил: «Ты знаешь, что его тренер тоже ученый, доктор наук, профессор МАИ?» Я заинтересовался, мы встретились – это был Борис Львович Собкин, будущий многолетний наставник Михаила Южного. Благодаря Собкину я и начал работать в теннисе, хотя никогда в жизни не играл.

— Это обстоятельство никого не смутило?

— Борис Львович меня всегда подбадривал, и я решил, что у меня не так плохо получается. С Мишей Южным я познакомился, когда ему было 14, и период нашего сотрудничества считаю весьма плодотворным: он попал в мировую десятку – это очень высокий уровень.

— Теннисом дело не ограничилось?

— Были и конькобежцы, и гребцы, и легкоатлеты, и даже гольфисты. Вы не представляете, какое количество литературы существует именно по психологии гольфа! Гораздо больше, чем в теннисе, не говоря уж о футболе. Там сплошная психология, ведь физические данные в гольфе не так важны.

— Однажды вы сказали, что спортсмены делятся на две категории: одни играют ради процесса, другие – ради результата. Значит ли это, что вторые потенциально добьются большего, чем первые?

— Ничего подобного! Иначе бы бразильцы не выигрывали. Если игрок не артист, то он ремесленник. Звезды всегда исполняют, превосходя ожидания, а не только работают. Причем это необязательно должно быть красиво. Можно быть Гердом Мюллером, который забивал чем и как придется. В этом ведь тоже своя красота есть. Это не значит, что я не уважаю ремесленников, без них не будет основы профессий. Но на самом высоком уровне играют те, у кого есть внутренняя свобода и для кого процесс очень важен.

— Считается, что таким спортсменам не хватает целеустремленности.

— Каждому чего-то не хватает. Да, они ради красоты могут поступить неэффективно и проиграть. Но прагматичные команды тоже не всегда добиваются успеха. Прагматизм предсказуем. Без творчества высшего результата не достичь.

— Помочь игроку-артисту стать более прагматичным и наоборот – работа психолога или тренера?

— Перед чемпионатом мира в Германии тренер хозяев Юрген Клинсманн начал именно с психологической подготовки. Он ввел медитацию, хождение по углям, бег по камням и особые реабилитационные упражнения. Игроки посмеивались втихаря, потому что в Германии так не принято – там привыкли пахать. Но он это ввел, и они заиграли. Пускай немцы в итоге не победили, но нация сплотилась вокруг той команды, как никогда прежде.

— Эмоции для спортсмена больше друг или враг?

— Эмоции появляются тогда, когда результат не соответствует ожиданиям. Если ожидания выше результата, то они отрицательные, если ниже – положительные. Они как топливо: без них вы не сможете добавить. С другой стороны, гиперэмоциональный человек истощается и не может показать даже то, что вроде бы обязан, – это называется эмоциональным выгоранием. Есть оптимум возбуждения – состояние, когда уровень задачи вас вдохновляет, но не является недостижимым. Важно уметь выйти на него и продержаться на нем. Когда спортсмен чувствует, что готов полностью выложиться, то он о результате не думает – просто получает удовольствие от того, что делает.

О ПОЛЬЗЕ СУЕВЕРИЙ

— Многие спортсмены очень суеверны. С точки зрения психолога, это хорошо или плохо?

— Хорошо. Суеверия, или ритуалы, позволяют взять вызывающую тревогу неопределенность под контроль. Игрок себя программирует: если я, выходя на поле, перекрещусь, или встану с левой ноги, или надену счастливую майку – то все будет хорошо. Более того, мы специально занимались выработкой ритуалов. Чем лучше они подобраны под конкретную личность, тем лучше работают.

— Общие ритуалы тоже бывают?

— Самый простой: игроки стоят перед матчем, играет гимн – и рука у сердца. Сам по себе этот жест уже настраивает. Если просто стоят и головами крутят – они рассеянны. Эленио Эррера, возглавлявший великий «Интер» 60-х годов, придумал такой ритуал: перед игрой он заходил в раздевалку и сильно швырял мяч в лицо вратарю – тот его ловил и кидал в следующего; так они все перебрасывались мячом, причем нужно было бросать его сильно. Это и есть настройка на игру: они добивались, во-первых, единения, а во-вторых – мобилизации, концентрации. Простейший рецепт: вчера выиграл – сделай сегодня все так же.

— Главный приверженец такого принципа – тренер «Челси» Маурицио Сарри. Его за это считают странным.

— На самом деле такие вещи – банальные основы. Просто не все наши тренеры про них знают, кто-то считает, что это пустое, мелочь, отвлекает. А ведь они сами порой больше игроков нуждаются в психологической поддержке. По-хорошему, начинать работу в команде психологу надо с того, чтобы помочь тренеру обрести уверенность. Как Черчесова клевали? Ну, Станислав Саламович специалист опытный, устоял. Отчего сейчас Семака критикуют? Молодой тренер пришел в элитный по нашим меркам клуб. По идее, его должны поддерживать, надеяться вырастить из него специалиста на долгие годы. Мы же вместо этого всем миром ищем ошибки в его работе. Конечно, они есть. Но вы хотите дать ему подняться или побыстрее вызвать очередного итальянца?

— С какими вопросами к вам приходят тренеры?

Бывает, говорят: «Я потерял ощущение значимости своей работы. Зачем я все это делаю? Никто не ценит, не уважает». И ты, вспоминая его жизненный путь, рассказываешь, какую неоценимую роль он имеет для ребят. Другой приходит: «У меня такие-то игроки, я хочу с ними поступить вот так. Что думаете?» А я аргументированно объясняю, почему считаю, что тренер прав, просто другими словами, со стороны. У меня нет задачи доказать, что я умнее тренера. Моя задача – поддержать его, но таким образом, каким он не может поддержать себя сам.

О РАЗНОГЛАСИЯХ ПОЛОВ

— Психолог сборной Швеции Даниэль Эквалль устраивал игрокам групповые занятия, где рассказывал о психологии в современном спорте и «стимулировал процессы, которые сделают их лучше». Считаете ли вы такие занятия полезными?

— Безусловно, хотя его описание больше похоже на лекцию. Под групповыми занятиями в спортивной психологии мы подразумеваем командопостроение. Людей учат взаимодействовать, причем необязательно на спортивной ниве. К примеру, традиция посвящения в команду, где новички должны спеть, сплясать или еще как-то почудить, есть далеко не у всех. А потом оказывается, что у игрока одни интересы, у команды – другие. Потому что ему не создали ситуаций, где можно было почувствовать единение. Тренер вписывает новичка в спортивном плане – а в психологическом плане кто это будет делать?

— За психологию сборной Англии на чемпионате мира отвечала женщина – Пиппа Гранж. Имеет ли значение пол психолога?

— Как вы войдете в женскую раздевалку, будучи особью мужского пола и наоборот? Ведь большая часть работы психолога проходит именно там. Хотя я знаю, что в бразильской сборной, когда они стали чемпионами, психологом тоже была женщина. Конечно, на первом плане – профессионализм, а не пол. Но все равно женщине с мужчинами будет сложнее.

— Есть ли обратная сторона? К примеру, когда на тренировке присутствует женщина, мужчины работают усерднее.

— Да, могут быть и плюсы. С женщиной мужчины ведут себя сдержаннее, уважительнее. У нас и на примере космических экипажей такое было, когда мужчины-космонавты, пытаясь показать женщине, что они сильные, вели себя лучше, благороднее, чем без нее. И все же при работе с противоположным полом тебе всегда могут сказать: «Вам меня не понять». Хотя это неправда.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМАНДЫ

— «Краснодар» и Иван Игнатьев все же помирились, но осадок от истории остался. Что думаете по поводу этого конфликта?

— Бизнесмены считают, что если они заработали много денег, то они могут тренировать биатлонную сборную, писать учебники и так далее. Успешен в накоплении – значит успешен везде. С другой стороны, у нас разрушено чувство клубного патриотизма. Вот и строй его, начав с детей из твоей школы, которой ты так гордишься! На кого пенять, если начал делать это только сейчас, когда игроку 20 лет и уже поздно?

Спорт – увеличительное стекло общества. Вот Дзюба – это же классический герой нашего времени, как и Кокорин с Мамаевым. Скороспелые миллионеры, которые чувствуют, что им нет равных и они все себе могут позволить. Они не понимают, ради чего и кого играют. И вдруг на чемпионате мира Дзюба осознал, что, оказывается, за него люди болеют, страна! И он воспарил – на своем уровне, конечно. Потому что впервые ощутил, что играет не только для себя и не для контракта. Но, простите, он только в 30 лет это понял.

— Может ли быть нормальной ситуация в клубе, где один человек условно получает миллион долларов, другой – миллион рублей?

— Это очень плохо и разлагает коллектив. Другое дело, если речь идет о звездах уровня Пеле и Марадоны, но в их случае всем все понятно. Я помню, как в 90-е годы над Игорем Семшовым – одним из моих любимых футболистов – в сборной смеялись, когда он рассказывал, сколько получает в «Торпедо». Как он должен был себя чувствовать после этого? В конце концов он ушел в «Динамо».

— В «Спартаке» в разгаре конфликт капитана и фанатов, теперь добавился скандал с Гулиевым. Что происходит с клубом?

— Все идет от руководителей. Руководство не сможет построить команды, если оно не выстроило структуру управления. Не должно быть так, чтобы все отвечали за трансферы, чтобы процесс подменялся разделом денег и зон влияния. Нужно четко определить приоритеты и временные ориентиры, разграничить роли. Во многом очевидно, что сейчас реальные спортивные цели подменяются преждевременными амбициями, подбор игроков – финансовыми трюками, выстраивание имиджа – дешевым пиаром.

— Чемпионство при таком подходе было случайностью?

— Нет! Был короткий период, когда у них сама собой выстроилась правильная вертикаль. А потом взяли и своими же руками все разрушили. Массимо Каррера – блестящий мотиватор. Как болельщик «Ювентуса» я помню период, когда отстранили Конте и во главе остался Каррера: они ни разу не проиграли. Уже тогда стало понятно, что если нужен будет мотиватор, то он подойдет. Но дальше надо было строить игру, а он этого умения ранее не показывал. Это кто-нибудь учитывал? Нет.

А Маркизио в «Зените»?! Любой «ювентини» скажет, что он не может играть. Его сломали! Можно ведь было последить за итальянским футболом, выяснить, что к чему, – зачем? Почему вы не любите футбол, если вы им управляете? Он для вас что? Игра амбиций, финансовые интересы – понятно, но любовь к футболу где? Надо любить футбол в себе, а не себя в футболе. Любить настолько, чтоб делегировать ответственность специалистам.

— Почему наши управленцы не понимают очевидных вещей?

— Есть опыт ЦСКА. Выстрой так же – и будет порядок, эффективность. Но все хотят самовластья, славы, процветает фаворитизм. Подход бессистемный. Помните, как Александр Бородюк, долго работавший вторым тренером сборной, вдруг пошел в «Торпедо»? Впервые с 70-х годов я увидел, что игроки, забив гол, все бежали обниматься к тренеру. Что в итоге: команда вышла в Премьер-лигу – а Бородюк ушел. Как можно было такое допустить? Значит, никто не анализировал, почему команда добилась успеха. В ней возникло редкое единение тренера и игроков, а они – бабах! – по этому единению, и все.

О ТЯЖЕЛОЙ СУДЬБЕ СПОРТСМЕНОВ

— Почему спортсмены часто жалуются на депрессии?

— Во-первых, дефицит целей. У наших игроков это особенно просматривается. В Европу они не уезжают, чемпионат мира выиграть не могут. Заработал миллион, пять голов забил – и все. А цели может ставить только человек с широким кругом интересов. Психологи не зря говорят, что цель должна быть длиннее, чем жизнь. Тогда она будет наполнена смыслом. Если ты все свои мечты исполнил, что дальше? Идешь и морды бьешь от скуки.

Либо то самое эмоциональное выгорание. Тем более общество у нас не слишком доброе. Если спортсмен много побеждает, начинают говорить: «Слушай, надоел он! Ушел бы уже, пусть другие выигрывают». Представляете, какой ужас: ты побеждаешь, а тебе говорят, что ты надоел!

— Действительно печально.

— Обыватель негодует: «Почему спортсмен небезупречен? Испытывает стресс? Он должен быть сильным!» Слушай, а ты сам-то сильный? Тогда почему ты пьешь? Почему ленишься? Почему в выходные отдыхаешь, а они работают? Ты так можешь? Нет. Так почему от них этого требуешь? Многие спортсмены тянут карьеру до последнего, потому что боятся вернуться в обычную жизнь: они же там никем будут. С другой стороны, они хоть немного жили полной жизнью. У 95 процентов людей за окном и такого не было. Я же недаром сказал, что у меня было несколько секунд, когда я был счастлив. Далеко не все могут такое о себе сказать. Так что я своей жизнью в спорте удовлетворен.

Текст: Антон Муша

Фото: личный архив Вадима Гущина, Сергей Дроняев

Замечательно

Не уйдет от возмездия враг,

Всех ТОРПЕДОВЦЕВ канувших в ВЕЧНОСТЬ

Надо мной развивается флаг!