Гонки колесниц – древняя «Ф-1». «Хлеба и зрелищ» кричали про них, а не про бои гладиаторов

Гран-при Италии всегда в календаре «Формулы-1».

Ничего удивительного: у жителей Апеннин любовь к скорости и лихим виражам – в крови. Еще в Древнем Риме главным спортом среди патрициев и плебеев считались гонки на колесницах. Участники соревновались на огромном ипподроме, болельщики объединялись в фан-движения, а политики прямо во время заездов проводили избирательные кампании.

Колесницы – танки бронзового века. Во время Троянской войны гонку провели в честь погибшего героя

Археологи предполагают, что человек одомашнил лошадь еще в IV тысячелетии до н.э. Правда, случилось это в степях Евразии – вдалеке от первых очагов цивилизации.

До Египта и Месопотамии новшество добралось лишь к концу III тысячелетия до н.э. К тому моменту главными тягловыми животными были быки. С появлением одомашненных лошадей изменилось многое, в том числе войны. В ход пошли быстрые и маневренные колесницы, ставшие королями битв бронзового века.

Зачастую в бой бросали легкие двухколесные повозки, запряженные двумя лошадьми. Экипаж – два-три воина: главным был боец (обычно вооруженный композитным луком, реже – копьем или дротиками), рядом – возничий и держатель щита (у египтян это был один и тот же человек, а, например, у хеттов обязанности делили двое).

Повозки вместе с обученными лошадьми стоили дорого, а на подготовку экипажа уходило много времени. Это были элитные подразделения, которые шли в сражение при поддержке более слабой пехоты. Колесницы походили на средневековых рыцарей или танки Второй мировой – с их помощью выигрывали главные сражения эпохи, расширяли империи и подчиняли народы.

Самая известная схватка с участием колесниц – битва при Кадеше (случилась между 1300-м и 1269-м годами до н.э.), когда на поле сошлись огромные по тем временам армии: 20 тысяч египтян против 30 тысяч хеттов. Обе стороны активно бросали в бой повозки: у египтян их было полторы тысячи, у хеттов – в два раза больше. Ни одна из армий так и не смогла разгромить противника, сражение закончилось ничьей.

В битве при Кадеше египтянами командовал фараон Рамсес II – как и полагалось, он рассекал по полю боя на колеснице. Вообще, колесница служила признаком достатка и приближенности к правителю. С появлением этого рода войск возникла военная аристократия, фактически это были зачатки первых профессиональных армий. Только самые привилегированные были удостоены чести снарядить боевую повозку.

Колесницы играли важную роль и в Троянской войне, по крайней мере, они регулярно упоминаются в «Илиаде» Гомера.

Как и у египтян, для греков эпохи бронзы боевая «машина» древности оставалась уделом военной элиты: «Если бы старец Приам не воззвал с колесницы к народу: «Дайте дорогу, друзья, чтобы мески проехали; после плачем вы все насыщайтесь, как мертвого в дом...».

Бытует мнение, что у греков колесница служила лишь транспортом для подвоза участников битвы к месту сражения. И в тексте действительно встречается такой момент: «Гектор герой с колесницы с оружием прянул на землю; острые копья колебля, кругом обходил ополченья, в бой распаляя сердца; и возжег он ужасную сечу».

Но в то же время в «Илиаде» встречаются упоминания непосредственно битв на колесницах: «Автомедонт, хоть о друге печалился, бился с врагами… Было ему одному невозможно и пикою биться с быстрой своей колесницы, и тут же справляться с конями».

И все же важнейший эпизод поэмы Гомера, связанный с колесницами, – это похороны Патрокла, еще одного героя, осаждавшего Трою. Его друг Ахилл после погребения провел спортивные состязания, в том числе – гонку возничих. Ее участники должны были пройти сложную дистанцию с препятствиями и вернуться к старту. За честностью борьбы следил судья.

«Став посредине дружин их воинственных, он говорил им:

«Быстрые конники, верные други мои, мирмидонцы!

Мы от ярма отрешать не станем коней звуконогих;

Мы на конях, в колесницах, приближимся все и оплачем

Друга Патрокла: почтим подобающей мертвого честью.

Вообще, в древности сложилась прочная связь между похоронами и колесницами. У египтян они использовались не только во время траурных процессий, но и при погребении правителей. Скажем, в гробницах фараонов Нового царства (XVI-XI века до н.э.) часто находили колесницы, служившие, согласно задумке, транспортом в загробном мире.

Похожие традиции сложились у шумеров, древних китайцев и степных народов Евразии. Например, в Эрмитаже хранится колесница IV века до н.э. Ее обнаружили в разобранном виде в Пазырыкском кургане на Алтае. Вероятно, она принадлежала видному племенному вождю и была погребена вместе с ним.

Гонки входили в программу античной Олимпиады. Это была единственная легальная возможность для женщин поучаствовать в Играх

Заезд на похоронах Патрокла – одно из старейших упоминаний спортивного состязания с участием колесниц.

Точная дата создания «Илиады» неизвестна – приблизительно IX-VIII века до н.э. К тому моменту бронзу в качестве главного металла эпохи уже сменило железо, и роль колесниц в военном деле постепенно снижалась. Но они по-прежнему были на ходу – в том числе в спорте.

В Древней Греции гонки на повозках стали важной частью античных Олимпиад. Первые Игры датированы 776 годом до н.э., а первое задокументированное олимпийское соревнование колесниц датировано 680-м. Состязались квадриги, то есть четверки лошадей (позже добавили двойки), которым нужно было пройти несколько кругов по овальному ипподрому. Его длина – 720 метров, ширина – 320. Разделительного барьера в центре не было, что делало гонки очень опасными. К тому же правила не запрещали мешать соперникам, подрезать и выталкивать с дистанции.

Тетриппон (так греки называли заезды) считался дорогим и элитным видом спорта. Соревновались не сами возничие, а владельцы колесниц, обычно наблюдавшие за гонкой с трибуны. За поводья сажали чаще всего рабов, пусть и хорошо обученных.

Лучшим колесничим за победу могли пообещать денежные призы или даже свободу, что подстегивало их биться за лидерство до конца и не щадить на ипподроме ни себя, ни лошадей, ни соперников. Так что по зрелищности и популярности тетриппон точно не отставал от других видов спорта древней Олимпиады.

МОК пересмотрел итоги Олимпиады-1900. А ведь древним грекам тоже стоит напрячься

В числе самых известных победителей гонок – афинский аристократ Каллий, живший в конце VI – первой половине V века до н.э. Дипломату и участнику Марафонской битвы с персами приписывают по меньшей мере три победы на Олимпиаде, хотя точно неизвестно, участвовал ли в тетриппоне он сам или, как обычно, доверил управление колесницами рабу.

В начале IV века соревнования квадриг дважды выиграла Киниска, дочь спартанского царя Архидама II. Вообще, женщин не допускали к соревнованиям, даже сидеть на трибуне им не позволялось. Но Киниска выступала не сама, а выставила запряженных в колесницу лошадей, что, впрочем, сделало ее участницей гонки. Так она обошла суровые правила и стала первой женщиной-победительницей в истории Олимпийских игр.

На колесницах гоняли и во время других античных игр – Пифийских в Дельфах (формально из-за сложного рельефа старты перенесли в соседнюю Крису) и Немейских на Пелопоннесе. Впрочем, постепенно древнегреческая элита стала терять интерес к гонкам – на фоне постепенного угасания полисов и бесконечных войн тетриппон становился слишком дорогим видом спорта.

В Риме главные гонки проходили в «Большом цирке». Возможно, его трибуны вмещали 385 тысяч зрителей

На Аппенины гонки на колесницах попали вместе с греками – во время колонизации Средиземноморья. Правда, гораздо популярнее они были у этрусков, позаимствовавших тетриппон у эллинов.

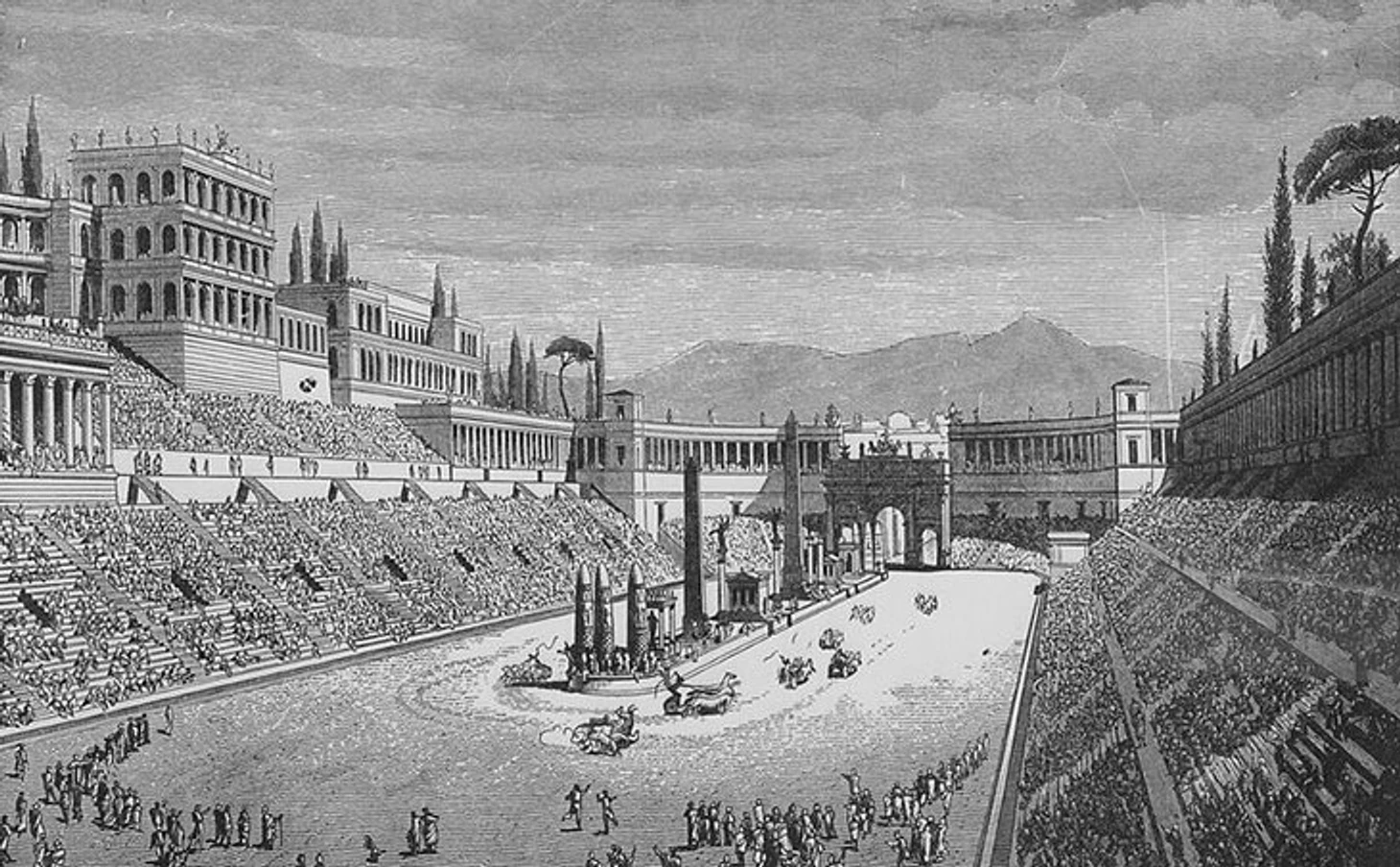

И, возможно, именно у этрусков привычку устраивать заезды переняли их соседи римляне. Легенда гласит, что первый в городе ипподром построили в конце VI-начале VII века до н.э. по приказу царя Тарквиния Древнего. К слову, правитель Рима был как раз этруском, что тоже подчеркивает преемственность.

Место выбрали удачное – между холмами Палатин и Авентин, так что зрителям было удобно наблюдать за состязаниями с вершин. Есть версия, что на этом месте еще до появления ипподрома проводили торжества в честь бога урожая Конса, включавшие лошадиные бега (пусть и не как соревнования, а лишь в качестве ритуала). И со временем именно они, возможно, и трансформировались в заезды колесниц.

Римский ипподром назывался Большим цирком или Circus maximus – именно здесь в течение многих веков проходили главные соревнования колесниц. Поначалу арена служила главной площадкой для любых торжеств – здесь проходили праздники, театральные представления, гладиаторские бои и общественные мероприятия.

В республиканскую и имперские эпохи ипподром неоднократно перестраивался и расширялся. Цирк стал по-настоящему большим при Августе на рубеже эр – тогда трибуны вмещали 150 тысяч зрителей (в городе на тот момент проживало по меньшей мере полмиллиона человек).

Живший чуть позже древнеримский писатель Плиний Старший утверждал, что в его время на арене могли находиться уже до 250 тысяч болельщиков. А в трактате IV-V веков н.э. Notitia Dignitatum указано, что цирк может принять до 385 тысяч зрителей. Историки не пришли к единому мнению, насколько правдивы эти цифры, поэтому, говоря о вместимости ипподрома в позднеримский период, обычно дают «вилку» в 140 000-385 000. Для сравнения – Амфитеатр Флавиев (он же – Колизей) вмещал не более 70 000.

В любом случае Большой цирк был грандиозным сооружением и самым большим в империи. Он был овальной формы – 600 метров в длину. В западной части находилась галерея с 13 арками, под центральной расположились ворота, а под остальными – конюшни для лошадей.

В отличие от древнегреческих арен, в Риме в центре ипподрома сделали разделитель – по латыни spina (буквально – «хребет» или «ось»). Это был неширокий заполненный водой канал, где находились бронзовые фигуры – яйца и дельфины. С их помощью отмечали количество пройденных кругов.

Сегодня эти символы никак не вяжутся с гонками на колесницах, но римлянам все было очевидно. Яйца – это отсылка к античному мифу про Леду. Она снесла два яйца, родив тем самым сыновей Кастора и Полидевка от своего законного мужа, спартанского царя Тиндария, и бога Зевса (в римской традиции – Юпитера), посетившего ее в образе лебедя. Оба участвовали в походах и битвах, и однажды, вернувшись в Спарту, они установили на местном ипподроме трофей – монумент в виде сложенных доспехов и оружия.

Кастора и Полидевка считали покровителями лошадей, всадников, наездников и возничих. С дельфинами гонки связывает Посейдон (у римлян – Нептун), который был не только богом моря, но и коневодства.

Со временем центральную ось ипподрома перестроили и дополнили памятниками. Самые известные монументы – два обелиска. Первый символизировал покорение Египта – из Гелиополя, города в дельте Нила, еще в конце I века до н. э. привезли обелиск уже знакомому нам Рамсесу II. Второй доставили из Фив 367 лет спустя при императоре Констанции II. Вообще, «хребет» постоянно дополняли и украшали статуями богов и алтарями.

Изначально гонки организовывали лишь во время религиозных праздников, но интерес к ним был настолько большим, что заезды проводили без привязки к важным датам. Попасть в цирк можно было бесплатно – по крайней мере, на самые скромные места. За те, что находились под навесом, нужно было платить. Гонки «посещали» и боги – на трибуну приносили статую божества, в чью честь проводили соревнования.

К возничим римляне относились не лучше, чем к проституткам. Это не помешало Нерону поучаствовать в заезде (не добрался до финиша, но выиграл)

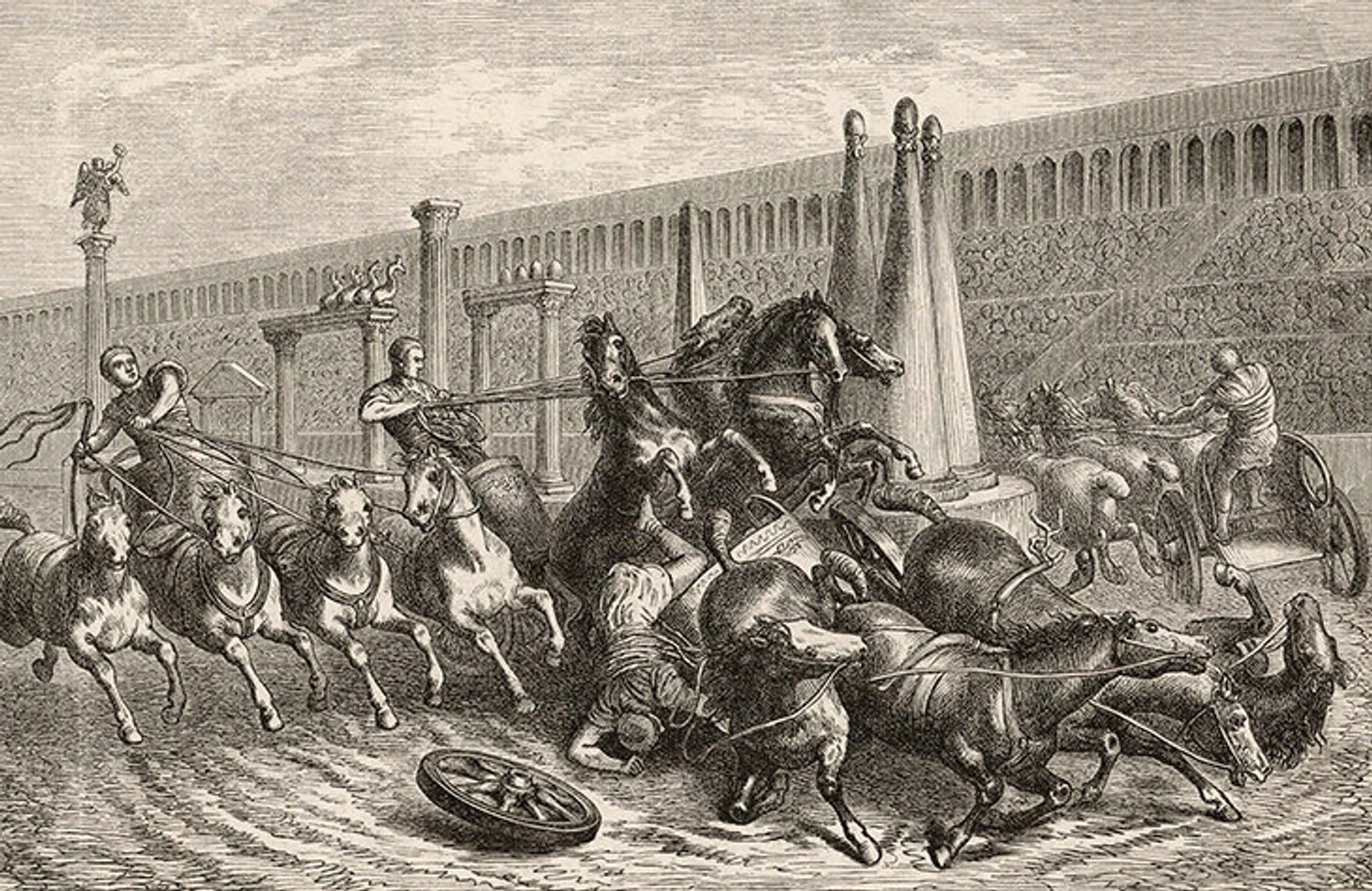

Одновременно в заезде участвовали от 8 до 12 колесниц – легких и шустрых двухколесных повозок. На прямых они разгонялись до 75 км/ч. Гонки начинались с торжественного парада участников, затем колесницы выстраивались в стартовых воротах, по сигналу магистрата ворота открывались, начинался заезд.

Организаторы не особо заморачивались с правилами. Стандартная дистанция – 7 кругов, на первых колесница должна была оставаться в своем ряду. Но затем гонщикам дозволялось все: можно было срезать углы, маневрировать между соперниками и теснить их к борту.

Гонки редко обходились без серьезных увечий, к тому же управлять двойками или четверками лошадей было непросто. Колесничие держали поводья не в руках, а обматывали ими себя сзади. Чтобы войти в крутой вираж, гонщик наклонял корпус в противоположную сторону, заставляя лошадей поворачивать. Получилось не всегда – легкую двухколесную колесницу легко заносило и опрокидывало, поэтому погонщики всегда держали при себе серп, чтобы в случае опасности обрезать поводья. Иначе лошади могли протащить его по земле не один десяток метров.

Победителю вручался лавровый венок и денежный приз. Как и в Греции, главным бенефициаром заезда был не погонщик, а его босс. У римлян соревнования превратились в профессиональный спорт. В него были вовлечены сотни людей, объединенных в несколько команд-фракций. Со II века до н.э. при каждом клубе был солидный штат из тренеров, ветеринаров, кузнецов, конюхов и других специалистов, отвечавших за подготовку лошадей и колесниц. Команды жили на деньги богатых граждан Рима, чиновников и даже императоров.

При каждой фракции было несколько возничих. Тут тоже все было на очень профессиональном уровне – тренировки, обкатка повозок, обсуждение тактики. Да, возничие выходили на старт в составе одной команды и могли заранее договориться о тактике на заезд, чтобы устранить конкурентов и прийти к финишу первыми. Гонщиками чаще всего становились рабы или люди из низших слоев общества.

В римском обществе существовали строгие иерархические нормы, и занятия, связанные с физическим трудом или развлечениями, считались менее почетными. А потому колесничий в социальном плане стоял на одной ступени с проститутками.

Впрочем, однажды в 67 году н.э. за поводья взялся даже император. Нерон выступил на Олимпийских играх в Греции, где управлял сразу десятью лошадьми. Ради него соревнования перенесли на два года, сам он в итоге упал, не добравшись до финиша, но императора-самодура все равно признали победителем.

Гай Апулей Диокл, родившийся через 37 лет после олимпийского заезда Нерона, был гораздо успешнее. Сегодня его называют самым богатым атлетом за всю историю спорта.

Самый богатый спортсмен в истории – колесничий из Древнего Рима. Мы не шутим

Диокл начал профессиональную карьеру возничего в 18 лет и продержался до 42. Он сменил несколько команд и одержал бесчисленное множество побед, заработав 35,9 млн сертециев. Это гигантская сумма. В конце I века н.э. стрижка стоила 2 сертеция, стандартная туника – 15 сертециев, а раб – 2500.

В 2009 году профессор Чикагского университета Питер Страк рассчитал заработок Гая и пришел к выводу, что ни один спортсмен в мире не заработал больше римского возничего, жившего в первой половине II века. В пересчете на деньги 2009-го совокупный доход Диокла составил сокрушительные 15 млрд долларов.

Гонки на колесницах растеряли популярность после погрома. Фанаты шли свергать императора и разрушили собор святой Софии

В заездах сначала участвовали две команды – «красные» и «белые», но позже добавились «зеленые» и «синие». Все как сегодня – клубные цвета наносили на экипировку и повозки, а болельщики поддерживали с трибун в одежде тех же оттенков. Существуют разные объяснения, почему цвета были именно такие. Одна связывает их с временами года, другая – с религиозными символами или конкретными божествами, третья – со стихиями.

Фанаты, по сути, были частью клуба, выступая его спонсорами. Точно неизвестно, по какому принципу жители Рима выбирали, какую команду поддерживать, но принадлежность к фракции играла огромную роль – причем как в спорте, так и в жизни.

Поход на ипподром был важной частью в общественной жизни. Зрители использовали Большой цирк в буквальном смысле как политическую трибуну: освистывали политиков, выкрикивали лозунги и митинговали.

Еще во времена республики заезды получили большое политическое значение. Перед началом гонок устраивали торжественное шествие – так называемую цирковую помпу (pompa circensis). Оно начиналось у стен Капитолия и следовало через форум к ипподрому. Во главе процессии шел эдитор – чаще всего ими становились богатые люди с большими политическими амбициями. Они вкладывали в гонки собственные деньги, а соревнования могли быть частью избирательной кампании на более высокую должность.

Провальные старты зачастую полностью перечеркивали шансы кандидата. Также эдитор во время гонок мог заручиться поддержкой одной из фракций, но лишиться голосов от их соперников.

После установления императорской власти ипподром не утратил общественного значения. В Большом цирке правитель Рима получал «обратную связь»: мог пообщаться на трибуне с политической элитой и оценить реакцию плебса на недавние решения. Также с помощью внеочередных гонок он мог задобрить толпу.

Знаменитое выражение «хлеба и зрелищ» вопреки распространенному мнению – как раз про гонки колесниц, но в оригинале звучало иначе – Panem et circenses («Хлеба и цирка»). Гонки стали самым народным видом спорта в Риме, опережая в том числе и гладиаторские бои.

Во времена поздней империи фракции окончательно переросли из фанатских обществ в политические партии. «Зеленые» и «синие» были популярны среди более низких классов, а «белые» и «красные» в основном состояли из богатой аристократии.

Заезды на колесницах сохранили былое значение и после падения Рима в 455 году. В Константинополе был свой ипподром, пусть и уступавший большому цирку в масштабах – до 450 метров в длину и до 100 тысяч зрителей на трибунах (хотя некоторые историки склоняются к тому, что он вмещал не больше 30 тысяч). Правила немного доработали. Например, именно в Византии проводили матчи-реванши, когда занявшему второе место давался еще один шанс сразиться с победителем. Причем возничие еще и менялись колесницами, чтоб все было по-честному.

Гонки в Константинополе по-прежнему играли важную общественную и политическую роли. Арену посещали императоры, на трибунах пересекались представители всех социальных слоев, а заезды часто проводили в честь религиозных праздников.

В Византии тоже были команды-фракции, причем настолько влиятельные, что однажды они чуть не устроили госпереворот. В 532 году на фоне экономического кризиса и военных поражений в Константинополе зрело недовольство императором Юстинианом. Болельщики выплеснули его во время гонок – правителя и его приближенных освистали. Началась драка с жертвами. В ответ Юстиниан потребовал арестовать зачинщиков, трех из них приговорили к смертной казни.

Во время повешения веревки у двоих порвались. По обычаям того времени их должны были отпустить, но Юстиниан приказал повторить казнь. Вмешались монахи, укрывшие зачинщиков в церкви. Толпа требовала помиловать преступников, но император приговор не отменил. Приговоренные были от разных фракций – «синих» и «зеленых», поэтому команды, позабыв о взаимной вражде, ополчились на императора. Тот посчитал, что ему ничего не угрожает, и осадил храм, где отсиживались беглые арестанты.

Через несколько дней на ипподроме снова прошли заезды, но они закончились масштабным восстанием «синих» и «зеленых». Во время гонок трибуны скандировали «Ника» – то есть «победа» или «побеждай». Под этим лозунгом фанаты устроили погром, вырвались на улицы и пошли штурмовать императорский дворец. Юстиниана чуть не свергли, он уже готовился бежать, но его жена Феодора погасила панику.

Император элегантно вышел из положения, вбив клин между фракциями, а вскоре армия жестоко покарала болельщиков. Во время подавления бунта погибли 30 тысяч человек.

После восстания 532-го Константинополь пришлось восстанавливать из руин. Только что построенный собор Святой Софии пострадал настолько, что на месте его развалин возвели новый. Ипподром тоже был разрушен, и его также восстановили. Заезды на колесницах по-прежнему были главным спортом империи, но их значение в течение следующих столетий падало.

Решающий удар по гонкам нанесли крестоносцы. В 1204-м во время четвертого похода западноевропейские рыцари вместе с венецианцами осадили, захватили и разграбили город. Ипподром снова уничтожили и уже не восстанавливали.

Статую-квадригу, которая украшала ипподром, увезли в Венецию как трофей – сегодня она находится в соборе святого Марка (в 1797-м северную Италию покорил Наполеон и стащил монумент в Париж, но его вернули венецианцам в 1815-м). Ипподром не восстановили – у византийских правителей не было денег.

Гонки на колесницах, воспетые еще Гомером за 2000 лет до четвертого крестового похода, окончательно умерли. Их возродили лишь в XIX веке, но их популярность вряд ли когда-нибудь приблизится к той, что была в античные времена и раннее Средневековье.

В фильме про Астерикса и Обеликса на колеснице гонял Шумахер. А самая правдивая экранизация заездов – «Бен Гур»

Гонки на колесницах считали зрелищными и эффектными не только жители древнего Рима, но также художники и сценаристы.

Пожалуй, самую известную работу, передающую динамику и драматизм античных заездов, написал венгерский мастер Александр фон Вагнера. В 1872-м он представил картину для Венской выставки «Гонки на колесницах», отсылающую к временам императора Домициана, который правил в конце I века н.э.

А это работа француза Жан-Леона Жерома – тоже про гонки в Риме.

В кино античные колесницы дебютировали больше ста лет назад.

В 1923-м вышла немая комедия «Три эпохи», где есть сцена проезда (пусть и не по ипподрому) героя на повозке с четверкой лошадей. Для пеплума 1951-го Quo vadis (у нас переводят по-церковнославянски – «Камо грядеши») сняли погоню на колесницах.

Но хрестоматийная гонка – в «Бен-Гуре» 1959-го. Сцена длится 16 минут, и ее считают лучшим и самым достоверным киновоплощением древнеримских соревнований. Ту же историю рассказывали в немом фильме 1925-го и в ремейке 2016-го, и там тоже были сцены с гонками.

Самое ироничное воплощение заездов – в «Астериксе и Обеликсе на Олимпийских играх». На старт вышли возничие шести сборных – греки, египтяне, римляне, испанцы, германцы и, конечно, галлы.

Роль германского гонщика исполнил Михаэль Шумахер, хотя это не единственная отсылка к «Формуле-1». Посреди заезда его «болид» (естественно, красного цвета) завернул на пит-стоп, где ему заменили колеса, а перегревшиеся окатили водой.

Кстати, в анимационной версии похождений Астерикса и Обеликса, вышедшей еще в 1985-м, тоже встречается гонка.

Наконец, компьютерные игры также пытаются передать драйв древнего вида спорта.

На Xbox One выходила игра по мотивам «Бен-Гура», а для первой версии консоли и Playstation 2 – Circus Maximus: Chariot Wars. Кроме того, за квадригой можно поуправлять в Assassin’s Creed: Origins. А в древней (почти как сам Рим) стратегии Centurion: Defender of Rome была мини-игра с заездом по ипподрому и ставками.

Фото: BAO/Global Look Press; wikipedia.org; Gettyimages.ru/Hulton Archive

Разве сейчас к таксистам и прочим водителям относятся по-другому?

Мне кажется, здесь колесничие упоминаются в широком смысле, - не только как участники гонок на колесницах. Могу ошибаться.

Вот бы в школах преподавали такую историю.

Сначала хотел пересмотреть Гладиатора, потом решил посмотреть 2 го . А в концовке определился - все таки буду зрить Бен Гур)))

Я бы сказал, что достижение Алкивиада, ученика Сократа, участника Пелопонесской войны и соблазнителя жены спартанского царя, выглядит несколько более внушительно. Он на одной Олимпиаде занял в гонках на колесницах сразу первое, второе и третье места. Шумахеру и Хэмилтону остается молча завидовать. Для этого Алкивиад выставил сразу семь колесниц.

В контексте современных дискуссий о спорте, который «не политика», любопытно другое. Алкивиад напротив доказывал согражданам, что спорт – это политика, а его победы в разгар войны демонстрируют силу Афин.