Барселонский свет: 11 уроков оттуда, где рождаются Ямали. №2

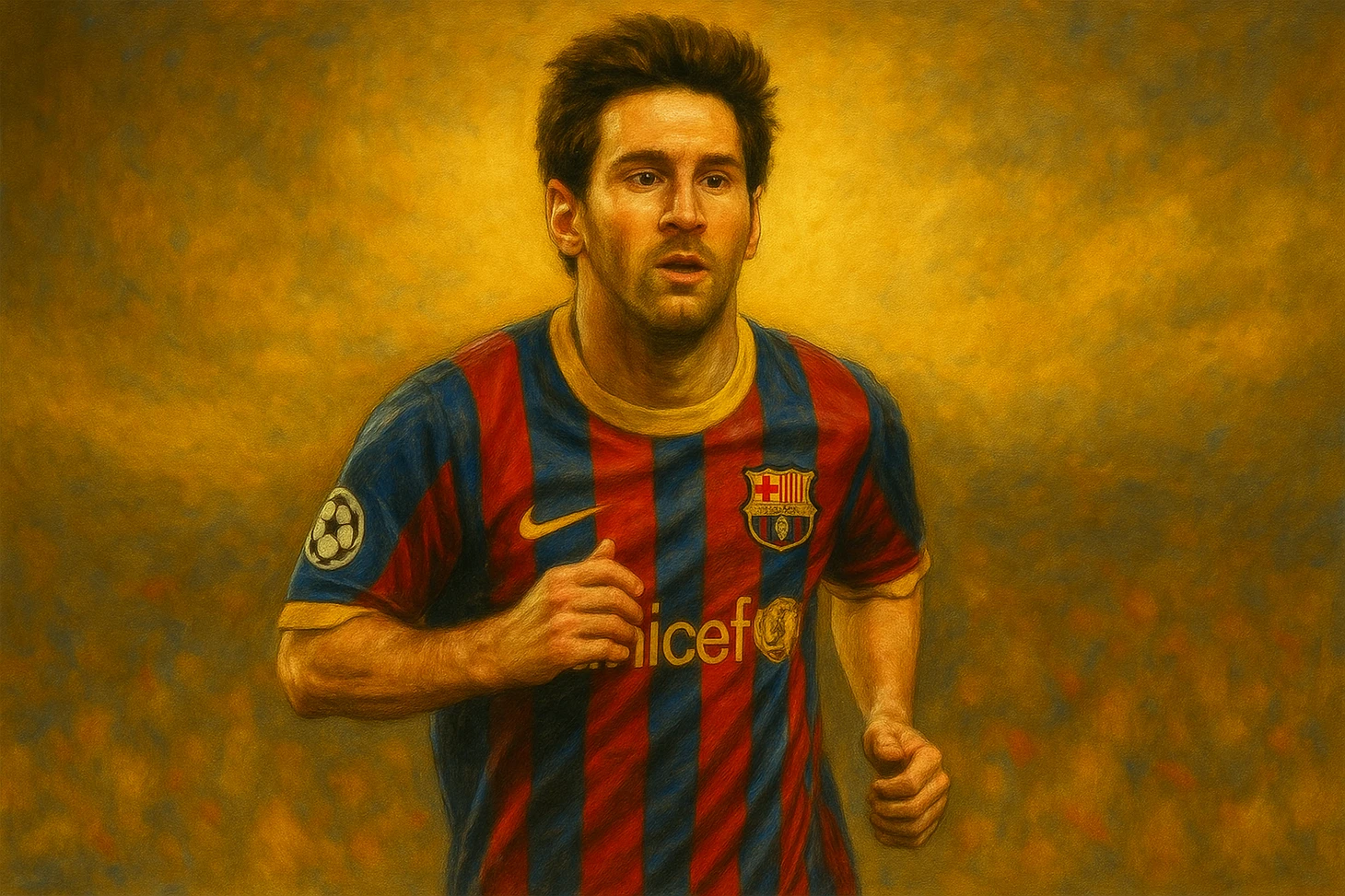

Мы продолжаем разбирать философию «Барселоны» – не как систему упражнений, а как способ взращивать человека через игру.

Сегодня – второй урок. О том, почему в «Барсе» важнее как ты играешь, чем то что написано на табло. И что происходит, когда это правило забывают.

Урок 2. Игра важнее результата, а процесс — важнее спешки

Что важнее – выиграть турнир в 12 лет или понять, как обострять без паники?

В «Барсе» на этот вопрос давно ответили. Детский футбол там – не про трофеи. Он про то, кто ты с мячом. И кем станешь без него.

Здесь никто не выжимает результат. Не требует срочного «взлёта». Даже у самого талантливого.

Потому что смысл – в пути. А не в таблице.

В академии игровое время получают все.

Игрока не оценивают по количеству голов – его смотрят по решениям.

И даже самый слабый по физике может быть лидером – если умеет читать игру.

Тренеры не торопят. Не орут «бей» с бровки. Не перекраивают ребёнка под шаблон «на выживание».

Они дают ему время. Чтобы в игре появилась суть. А не только результат.

Как это работает в академии

В «Барсе» все знают: ребёнок развивается не линейно, а скачками. Сегодня – потеря, завтра – прорыв. Поэтому задача тренера – создать почву, где рост возможен.

Игровое время распределяется справедливо. Даже если кто-то ошибается, он остаётся на поле. Потому что именно там приходит понимание.

В основе – идея формирования игрока на годы вперёд, а не к ближайшему турниру.

Игра – это лаборатория. Здесь пробуют. Здесь думают. Здесь разрешено искать свой стиль. И результат – не строчка в протоколе, а то, насколько ребёнок раскрыл себя в матче.

Раскрыл – значит рискнул. Попробовал новое. Понял, что может больше. Оглянулся назад и заметил: месяц назад я бы не сделал этот пас, не решился на этот дриблинг, не поборолся в этом эпизоде.

Именно так складывается рост – не из цифр, а из микрооткрытий, которые становятся кирпичами самооценки.

Тренер в «Барсе» отслеживает эти моменты: не только кто забил, но кто начал атаку, кто рискнул первым касанием, кто поддержал без мяча.

Потому что развитие – это не статистика. Это внутреннее «я смог», которое греет игрока дольше, чем любые аплодисменты.

Почему это не работает у нас

У нас другая логика. Здесь побеждать должны с детства – желательно с первого турнира.

Поэтому игра быстро превращается в инструмент оценки.

Ребёнка судят по счёту и статистике. Тренера – по кубкам. Команду – по медалям.

Игровое время получают сильнейшие. Остальные – «на подстраховке».

Процесс сужается до задачи «не проиграть». И вместе с ним сужается мышление.

Мяч становится средством выживания, а не развития.

Игра – не как путь, а как приговор: «либо ты уже хорош – либо скамейка».

А если не хорош сейчас – тебя просто не замечают. Или записывают в «дрова».

Вместо того чтобы развивать – отбирают. Вместо того чтобы сопровождать – сортируют.

Так теряется главное: внутренняя мотивация.

Ребёнок начинает играть не ради игры, а ради шанса остаться в составе. Не чтобы узнать себя, а чтобы избежать критики. Не чтобы расти – а чтобы не быть хуже.

Игра перестаёт быть местом, где можно ошибаться, и становится местом, где страшно проявиться.

А без проявления – нет развития. Только выживание.

Психологический вызов

Ребёнок начинает сравнивать. Считать ошибки. Бежать быстрее взросления.

В нём рано просыпается не азарт, а страх. Не интерес, а давление.

Он учится играть на публику, а не ради себя. И даже победы теряют вкус – потому что слишком рано становятся обязанностью.

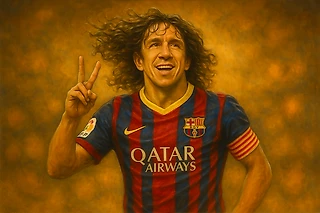

В «Барсе» понимают: чтобы вырос Ямаль, нужно время. У нас часто не дают даже сезона – требуют сразу.

Как будто успех можно выдавить. Как будто рост можно ускорить страхом.

Тренеры подгоняют, родители подталкивают, сверстники давят результатом.

Так создаётся иллюзия прогресса – кубки, медали, фото с турнира. Но внутри – пустота.

Ребёнок не знает, кто он как игрок. Не знает, что у него получается, кроме «надо быть лучше».

Он выучивает роль, но не проживает путь. И когда наступает реальный отбор – оказывается, что он не готов.

Не потому, что слабый. А потому что не дали вырасти.

А что, если бы…

…мы давали каждому ребёнку шанс играть, даже после ошибки? Не как поощрение, а как норму?

→ Тогда ошибка перестала бы быть страхом. Ребенок начал бы рисковать, искать, творить. Он знал бы: меня не уберут за промах. Меня оставят, чтобы я понял и вырос. И этот шанс стал бы фундаментом его уверенности.

…мы спрашивали после игры не счёт, а «что ты понял сегодня о себе?»

→ Тогда бы ценность сместилась с результата на самоощущение. Ребёнок начал бы думать не о том, что думают другие, а о том, как он меняется. Он учился бы не побеждать любой ценой, а понимать: победа – это внутренняя точка роста, а не просто цифры.

…мы перестали торопить – и начали замечать?

→ Тогда бы мы увидели красоту в процессе. Увидели бы, как медленно формируется характер, техника, мышление. Тогда бы мы увидели не только тех, кто «выстреливает» сразу, но и тех, кто зреет дольше, глубже – и, возможно, ярче. Потому что каждому своё время. Своя траектория развития.

…мы сказали: путь – не хуже цели. Просто он длиннее.

→ Тогда и ребёнок, и взрослый начали бы уважать дорогу. Понимать, что развитие – это не маршрут с пунктами, а живая история. С поворотами, паузами, откатами. И в этой истории важна каждая глава – даже та, где пока нет кубков.