Болоньевые плащи и костюмы – легенды стиля. Вы знали, что на самом деле они не связаны с Болоньей?

Для начала: а как правильно – болоньевый или болоневый? (в интернете второй вариант популярнее).

Справочник русского языка Грамота.ру категоричен: «Правильно только болоньевый».

«Викисловарь» на основе данных из «Словаря новых слов русского языка» советует такой же вариант.

Александр Семенов, доктор педагогических наук и автор учебников по теории литературы, объясняет: «Ткань получила название по названию города – Болоньи. Поэтому правильное написание производного прилагательного – болоньевый. Хотя вариант болониевый не считается ошибочным».

Почему мы вообще вспомнили про эту одежду?

Одежда из болоньи считалась советским шиком. О ней мечтали рабочие и чиновники, спортсмены везли из-за границы

В 1962-м в советский прокат вышла итальянская трехчасовая драма «Рокко и его братья». По сюжету Ален Делон (Рокко) не может поделить девушку с братом: она влюблена в Рокко, но тот слишком честный, поэтому уступает более настырному Симоне. Почти во всех уличных сценах Делон носит модный серый плащ.

Фильм не стал легендой, но определил советскую моду. Через год после релиза миллионы граждан ходили по Москве, Ленинграду и другим городам в таких же плащах: легкая шуршащая ткань без подкладки, пояс, оттопыренный воротник. Особо привлекательными были компактность (в свернутом виде плащ почти не занимал места) и заявленная непромокаемость.

«Рокко» снимали в Милане, но в СССР плащ назвали болоньевым, а материал для него – болоньей. По легенде, в столице Эмилии-Романье ткань то ли изобретена, то ли оттуда попала в Союз.

Много лет болоньевые плащи считались эталоном элегантности. Его носили советские модели на обложках журналов и в рекламе, в него одевались чиновники и актеры, в нем появлялась героиня одного из культовых фильмов 1960-х «Июльский дождь».

«Мои друзья – хоть не в болонье / Зато не тащут из семьи», – пел в 1972 году Владимир Высоцкий, намекая, что обладать плащом было сравни шику.

Покупателей не смущали ни цена (60-80 рублей – почти как средняя зарплата), ни дефицит (плащи доставали по знакомству или у фарцовщиков), ни многочисленные минусы. Во-первых, плащ оказался совсем не непромокающим – при сильном дожде протекал по швам. Во-вторых, ткань не дышала: после ливня или в теплую погоду (плащ считался всесезонным) появлялся эффект парника. В-третьих, материал был грубоват и на ощупь больше напоминал рабочую одежду.

От покупки отговаривал даже журнал «Здоровье», который писал, что низкая воздухопроницаемость снижает гигиенические свойства. Человек попросту потеет.

Внешний лоск был важнее. Плащ до сих пор с ностальгией вспоминают везде, где он упоминается. Например, под этой статьей на Дзене 153 комментария. Среди них – много теплого и фактурного:

● «Очень хорошо помню эти плащи у родителей, у всех родственников. Смотришь кино, тоже все в этих плащах. Часто примеряла на себя мамин плащ, красивого синего цвета и, помню, в нем были вставки с дырочками под кокеткой и в подмышках»

● «Купить такой плащик, да еще чтобы он был красиво сшит и яркий, было нереально. Поэтому приобретали либо на рынке, где их продавали втридорога, либо по блату и однозначно переплачивая. А в магазинах застать у нас в городе такую роскошь, на которую все были падки, невозможно, шансы равны нулю. Но отлично помню, когда выходишь в центр города, все шли практически одинаково одеты в таких плащах из болоньи от мала до велика»

● «Лето 1965 года, жара, Южный Казахстан. Мы, девчонки, в сарафанах, пацаны – в трусах, и идет «жертва моды» в болонье. Рукава, правда, закатаны выше локтя. И неважно, что на дворе июль сорокаградусный, главное – итальянский плащ. Девчонки глазели с восхищением, они у нас только-только появились».

Плащи из болоньи быстро начали производить в СССР, причем вычурных цветов: черный с искрой, синий с отливом, зеленый с изумрудом. Но особо ценными оставались импортные. «Хрустят плащи-болонии / Доставки загранплаванья / То теплоход «Эстония» / Ошвартовался в гавани», – пел Александр Розенбаум.

Одними из самых активных путешественников до распада Союза были спортсмены. В командировках их основным заработком часто были не победы, а спекуляция: купить товар в СССР – реализовать за границей – купить товар за валюту – продать в СССР как дефицитный.

«Из каждой страны везли свое. Из Швеции – мохряк, он же – мохер, болоньевые плащи», – вспоминал легендарный хоккеист Борис Михайлов.

«[Тренер Анатолий] Сеглин – профессор в этом деле. Всех нас учил, как за границей водку продать, а назад привезти мохер и болоньевые плащи», – говорил другой хоккеист Юрий Морозов.

На контрабанде болоньи, вероятно, попался футболист Игорь Численко. Финалист Евро-1964 привез плащи из очередной командировки и сдал их знакомой в комиссионный магазин. Внезапная проверка вышла на нападающего – его сделали невыездным.

Одновременно с плащами по стране покатилась другая мода – на болоньевые костюмы. Неубиваемая и легкая спортивная экипировка подходила для любой погоды: с подкладкой – для зимы, без начинки – для тепла. Костюмы носили дети, взрослые, любители и профессионалы. Последние часто пользовались свойствами парника.

«Нам говорили: «Соблюдайте режим» – но в сознание это не входило. Да, наутро тяжеловато. Но две болоньевые курточки натянешь, побегаешь – вся гадость и выйдет», – вспоминал бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов футбольную карьеру.

«Перед сном надевал болоньевый костюм, в ванной включал горячую воду и бегал на месте в облаке горячего пара, как в сауне», – говорил Андрей Соломатин про похудение после травмы.

Плащи исчезли из ассортимента в 1980-х, зато костюмы пережили перестройку, Ельцина и в ходу даже сейчас.

Вот слова футболиста РПЛ 2010-х Эмина Махмудова про легендарные взвешивания Валерия Карпина: «Чтобы соответствовать, некоторые бегали на беговой дорожке прямо с утра, надевали болоньевый костюм».

В 2025-м болоньевые костюмы тысячами продают на Ozon и Wildberries как горнолыжные и просто прогулочные. Правда, их надевают только зимой: теперь ткань действительно непромокаема.

Болонью делали в Италии, но не в Болонье. И вообще ткань называется по-другому

Во всех источниках плащи, костюмы и ткань связывают с городом Болонья.

«Хрущев активно принимал западных бизнесменов, заспешивших в Москву. Крупный итальянский промышленник поставил нам первые заводы искусственных волокон. Так в быт вошла «болонья», – говорил журналист и зять Никиты Хрущева Алексей Аджубей.

В 1965-м цех по выпуску ткани действительно открыли в подмосковском Наро-Фоминске – на базе местного Шелкового комбината. На запуск технологии приезжал глава совета министров Алексей Косыгин. Вскоре плащи стали шить в Клязьме на фабрике «Радуга». Материал ассимилировался, но так и остался болоньей – то есть пришедшим из этого города.

В книге «Намедни 1961-1970» Леонида Парфенова версия о болонском происхождении ставится под сомнение: «Столица Эмилии-Романьи такой чести за собой не признает. В мире «болонья» – порода выведенных здесь комнатных собачек, по-русски – болонки. Непохоже, что из Болоньи и первая попавшая в СССР партия: оригинальные плащи доставляли действительно из Италии, но из портовых городов».

Интернет-поиск подтверждает: в Италии нет ткани болонья, плащей и костюмов из Болоньи не существует, про экспорт материала и одежды в СССР тоже неизвестно.

Так где же родилась легенда?

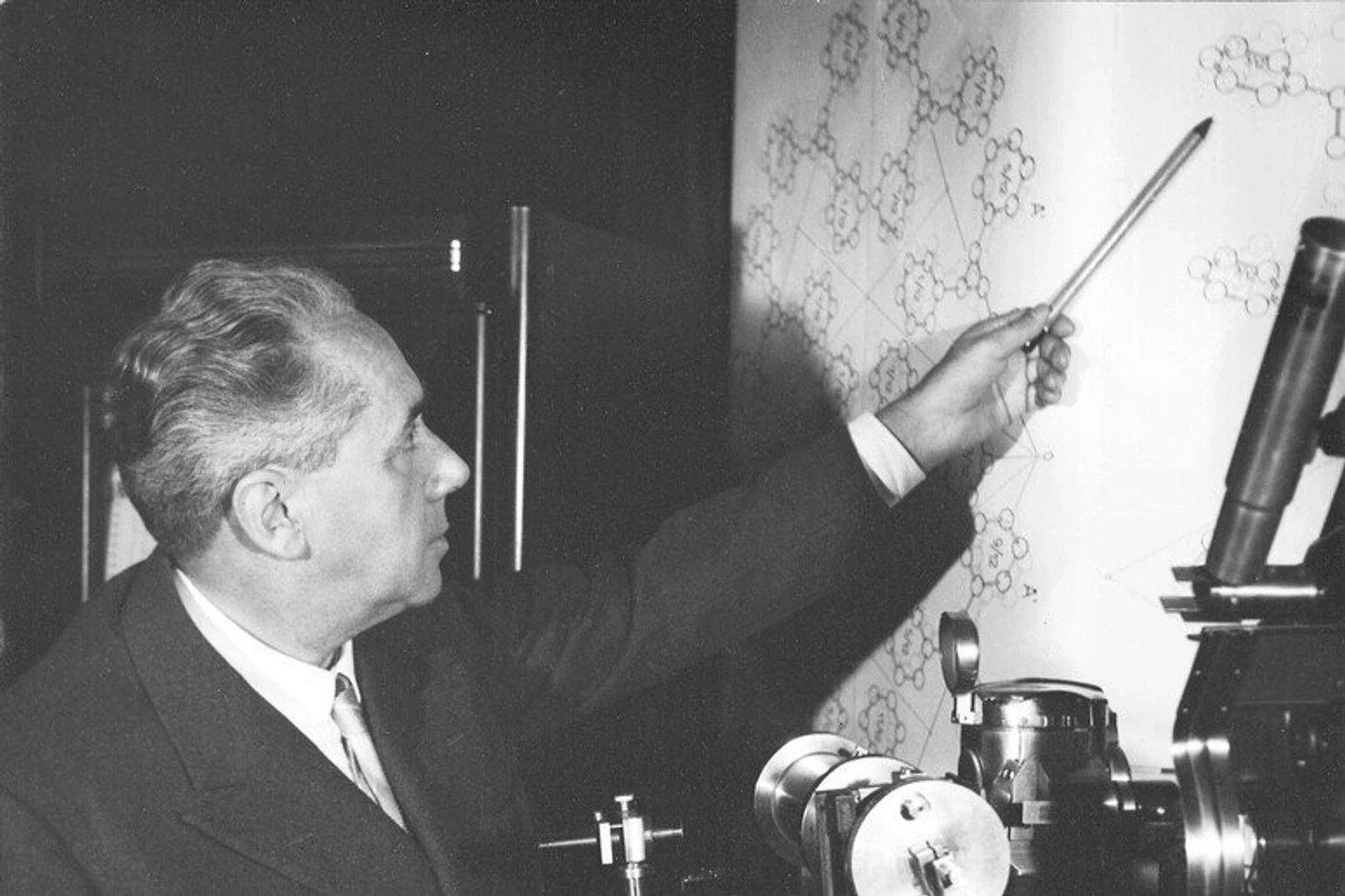

Переместимся в Стокгольм. В 1963 году Нобелевскую премию по химии вручили итальянцу Джулио Натта. На сцену королевской академии наук Натта вышел в сопровождении сына и четырех коллег – к тому момент ученый почти десять лет страдал от болезни Паркинсона.

Работу над синтезом полимеров, за который он получил Нобелевку, Натта начал до болезни: заинтересовался в начале 1950-х и по пути к награде совершил много открытий. Эксперименты оплачивала химическая группа Montecatini, которая патентовала изобретения и давала им коммерческие названия. Так компания получила эксклюзивные права на Moplen (ударопрочный пластик для производства чемоданов, бытовых приборов и деталей транспорта), Meraklon (легкий, мягкий и быстросохнущий трикотаж) и первый в истории полипропилен (один из самых легких и прочных пластиков).

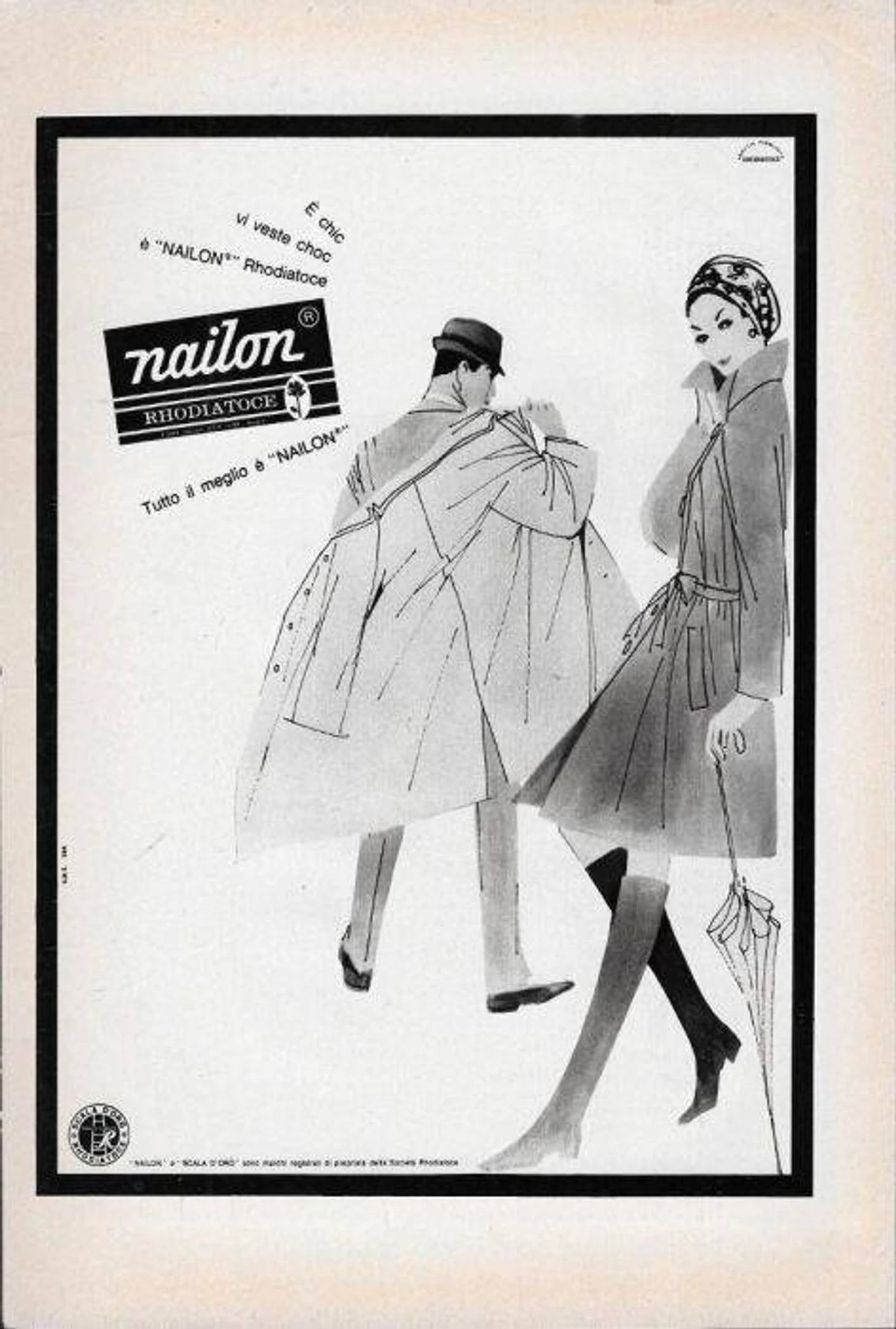

Montecatini появилась в 1888-м во Флоренции. Компания стартовала с эксплуатации медных рудников, потом занялась минеральными удобрениями, а в 1920-х создала предприятие Rhodiatoce для производства полиамидных волокон. После войны специализация сайд-проекта сузилась до модного нейлона (его изобрели в США в 1938-м), лозунгом стал «единственный итальянский нейлон», а продукция выходила под маркой Nailon Rhodiatoce.

В европейских и американских интернет-магазинах до сих пор продают винтажные рекламные плакаты и одежду Rhodiatoce. Среди первых – пара будто в болоньевых плащах и надпись: «Это шикарно. Это вызывает шок. Нейлон Rhodiatoce».

Среди второй категории – плащи / дождевики из 1950-х, напоминающие болоньевые. На спине – лейбл: Nailon / Terital Rhodiatoce, изображение Миланского собора и надпись – Milano.

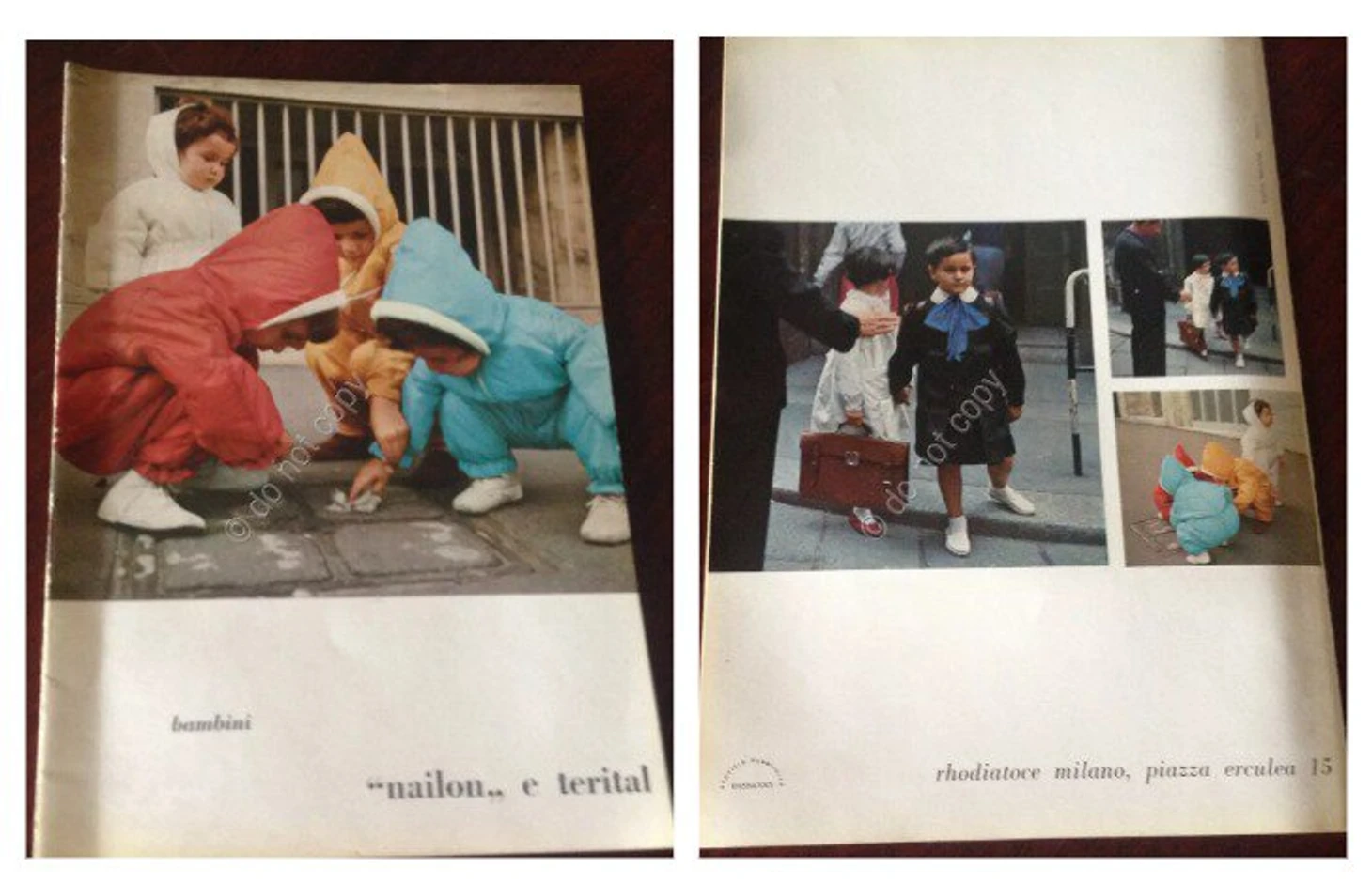

А вот реклама детских нейлоновых костюмов Rhodiatoce из 1960-го – точь-в-точь болоньевые. Лейбла не видно, но известно, что нейлоновая фабрика Rhodiatoce находилась в Палланце – в часе езды от Милана на берегу озера Маджоре.

Но почему вдруг нейлоновые плащи и костюмы так похожи на болоньевые? Есть ли у них хоть какая-то связь? Оказывается, максимальная.

Материал, который знают в России как болонья, – это нейлон, покрытый полиарилатами (акрилом) и силиконами. Именно эти полимеры делали плащи водонепроницаемыми. В том числе эти полимеры производила Montecatini и разрабатывал Натта.

Получается, в Италии болоньевые плащи и костюмы называют нейлоновыми. Найдем других производителей.

Компания Châtillon появилась в 1917-м и занималась вискозой. После Второй мировой переключилась на нейлон (снова из-за потребительского бума на материал), в 1955-м купила акриловый завод и запустила производство плащей. Винтажные образцы – один в один с болоньевыми – тоже продают на маркетплейсах. Лейбл гласит: «Ravenna, Made in Italy».

Равенна находится в 10 минутах езды от Адриатического моря и в часе – от Болоньи. Возможно, именно этим объясняется советское наименование ткани: чиновники назвали ее в честь ближайшего знакомого топонима. Правда, информации о предприятии Châtillon в Равенне не найти. Источники говорят, что его нейлоновая фабрика находилась в Ивреа (45 минут от Турина и полутора часах от Милана) – до Болоньи оттуда больше 300 километров.

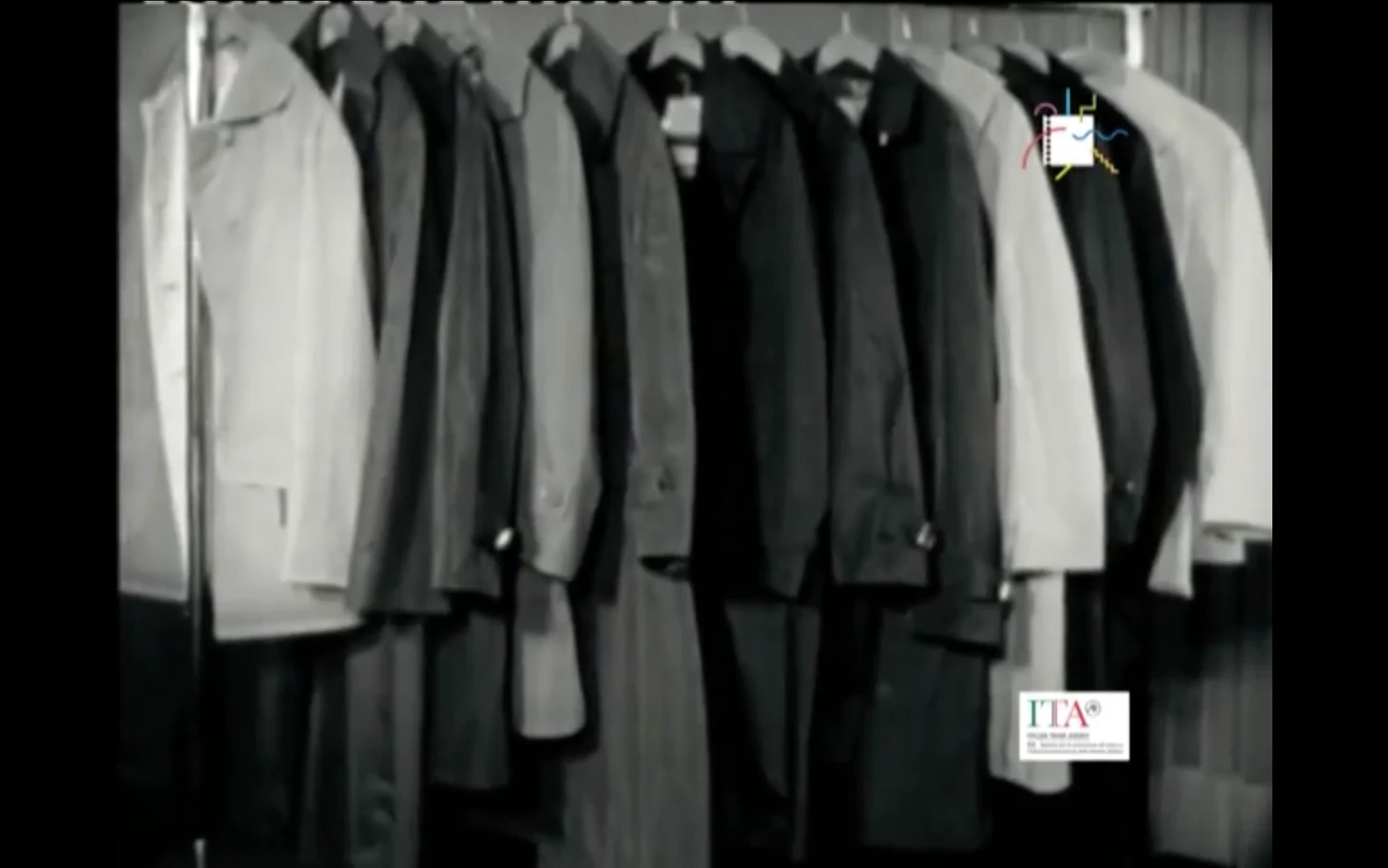

Вот и видеоподтверждение: черно-белый ролик про работу предприятия в Ивреа, в конце – продукция: чулки, носки, галстуки и те самые плащи.

Это видео – про все фабрики Châtillon. На карте видно: они находились вокруг Турина и Милана, тогда предприятие в Равенне остается загадкой. Возможно, на лейбле речь шла о модели плаща, а не локации.

В 1972-м Châtillon и Rhodiatoce объединились в одну компанию под управлением Montecatini. К успеху это не привело: совместное предприятие столкнулось с кризисами, в 1980-х закрыло направление нейлона, в 2018-м обанкротилось.

На фабрике Rhodiatoce в Палланце, который в XIX веке называли Манчестером Европы, остается небольшое хлопчатобумажное производство – единственное в регионе. Фабрика в Ивреа не существует: многие здания снесли, в оставшихся в пандемию открыли центр вакцинации.

Для истории это не так важно, главное – мы нашли первоисточник. И он – совсем не из Болоньи.

Я не буду, я не буду целовать холодных рук,

В этой осени никто не виноват, не виноват.

Я уехал, я уехал в Петербург,

А приехал в Ленинград.

Ну и можно добавить, что в этом фильме еще и Анни Жирардо снималась. И Клаудия Кардинале. А режиссёр там - сам Висконти. А музыку там написал Нино Рота (который "Крестный отец" ). Правда, к теме спорта это совсем не имеет отношения...)

Помните, Осенний марафон. У вас такие куртки выбрасывают? Нет, это дорого, это хлопок.

А у нас выбрасывают, рукав чуть-чуть оторвался...

Болоньевый плащ это дождевик, его в карман спрятал и всё. На моих глазах это всё было.

И кримплены, и нейлоны...Шерстяных и хлопков с о льном в тканевых магазинах до потолка.

Но нужен был кримплен. По поводу моды и дефицита. Рынок наполнился за год

Мой отец, фронтовик , носил такой в кармане. С беретиком. Он модник?

Побеждая зло?

Твердый клюв, отважный вид,

Чёрное крыло.

Эй, прочь с дороги, враг,

Трепещи, злодей, —

Он идёт!..

Чёрный Плащ!

Только свистни — он появится!

Чёрный Плащ!..

— Ну-ка, от винта!

Чёрный Плащ!..

Грозный Чёрный Плащ!

Дым и пламя, шум и гром,

Дерзость и расчёт...

Чёрный рыцарь скрыт плащом,

Славы он не ждет.

Но прочь с дороги, враг,

Трепещи, злодей, —

Он идёт!..

Чёрный Плащ!

Только свистни — он появится!

Чёрный Плащ!..

— Ну-ка, от винта!

Чёрный Плащ!..

Победитель темных сил!

Чёрный Плащ!