🔥 НБА в кризисе из-за аналитики. MLB будто уже предупреждала

Критики уверены: резкий рост числа трехочковых бросков сделал НБА менее зрелищной.

Эта ситуация во многом повторяет недавнее сопротивление у фанатов бейсбола. Но ни в одном из этих видов спорта нет легких решений. Среди миллионов болельщиков, вновь влюбившихся в бейсбол после реформ 2023 года (тех самых, что вернули игре динамику, утраченную из-за засилья аналитики), затесался и один преданный фанат «Лос-Анджелес Доджерс». Правда, обитает он отнюдь не в родном Лос-Анджелесе, а прямо в логове принципиального соперника – в районе залива Сан-Франциско.

«Красивый бейсбол»

Аналитика перевернула современный спорт. Но в эпоху после Moneyball всепоглощающее влияние цифр и статистики стало причиной, по которой красота игр начала страдать. Сейчас руководители лиг пытаются скорректировать курс, пока не стало слишком поздно.

Стив Керр – одно из самых ярких лиц современной НБА. Он провел пятнадцать сезонов как меткий защитник – особенно запомнился в «Чикаго Буллз», а последние 11 лет возглавляет «Голден Стэйт Уорриорз». На его счету девять чемпионских титулов, а спустя почти 22 года после окончания карьеры он остается рекордсменом лиги по точности трехочковых – 45,4%.

Но в подростковом возрасте Керр больше всего любил бейсбол. Вершиной его юношеской карьеры стали два выхода в финал городского чемпионата вместе со школьной командой из Пасифик Палисейдс на стадионе «Доджер». Как и многие фанаты бейсбола 70-80-х, к концу 2010-х – началу 2020-х он начал отдаляться от игры. Причиной стали новые стратегии – например, смещение полевых игроков и стремление к страйкаутам, которые вытягивали из бейсбола его красоту и драйв, превращая игру в нечто далекое от той, что он любил.

«Я ненавидел смещение», – откровенно признался Стив Керр.

«Смещение» (defensive shift) – перестроение защиты, при котором игроки смещаются в зону вероятного удара бьющего.

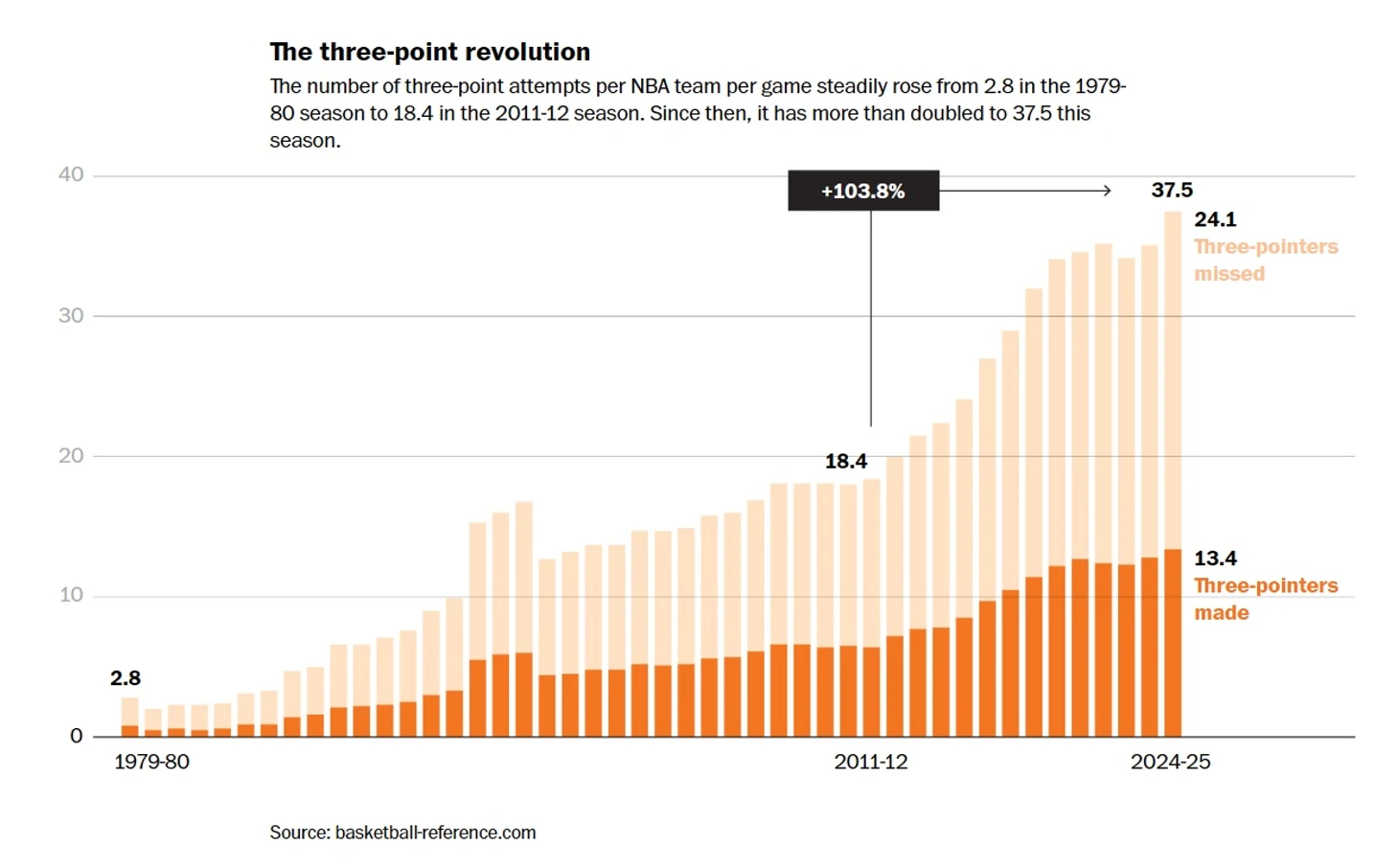

Сейчас, в 59 лет и почти четыре десятилетия в профессиональном баскетболе, он не может не видеть параллелей между бейсболом и тем, что происходит сейчас в НБА. За его карьеру среднее количество трехочковых попыток одной команды за игру выросло с 6,6 в сезоне 1988-89, когда он только начинал играть, до 22,4 в его дебютном сезоне как тренера в 2014-15 и до ошеломляющих 37,5 в сезоне 2024-25. Это вызвало критику – многие считают, что игра из-за этого потеряла зрелищность.

«Слишком предсказуемо», – отметила легенда Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Сью Берд в одном из подкастов.

«Черт возьми, это ужасно», – добавил в эфире Шакил О’Нил.

Недавно, когда его спросили, согласен ли он с тем, что революция трехочковых сломала НБА, Керр ответил осторожно:

«Это отличный вопрос, и я часто о нем думаю. Я не считаю, что лига сломана... Посещаемость на хорошем уровне. Игроки стали технически подготовленнее, чем когда-либо. Но нам, как лиге, стоит постоянно анализировать нашу игру и задумываться над этой проблемой – ведь аналитика действительно сделала людей умнее, но одновременно помогла некоторым использовать систему в своих целях».

Опыт MLB стал наглядным уроком для всего спорта. Когда аналитика начала душить зрелищность, бейсбол не растерялся: после лет затяжных матчей (с ростом числа страйкаутов, снижением динамики и средней длительностью матча более трех часов) лига в 2023 году кардинально изменила правила. Цель была ясна – вернуть игре динамику.

«То, что сделал бейсбол, было гениально, – признался Керр. – Им удалось вернуть игре драйв и азарт. Конечно, нельзя решить все проблемы, но для меня важно, чтобы каждая лига внимательно смотрела на свой вид спорта и задавала себе вопрос: «Не идем ли мы по неверному пути?» Для НБА это сейчас особенно актуально».

Именно этим сейчас и занимается лига. И, по мнению многих, делает это как раз вовремя. На фоне снижения телевизионных рейтингов и растущей критики комиссар Адам Сильвер признал, что возможно придется вмешаться и изменить правила, чтобы вернуть баланс в игре.

«Задача тренера и генерального менеджера – побеждать, – отметил он в январе. – Понятно, что их приоритет не всегда зрелищность. Наша же задача в офисе лиги – найти золотую середину между этими интересами».

Вопрос, удастся ли сохранить этот баланс, остается открытым.

Когда так называемая трехочковая революция развернулась по-настоящему в начале и середине 2010-х, ее возглавляли аутсайдеры: «Хьюстон Рокетс» во главе с новатором-генменеджером Дэрилом Мори и защитником Джеймсом Харденом, которые использовали трехочковые как никто прежде, а также «Уорриорз» Керра с «Splash Brothers» – Стефеном Карри и Клеем Томпсоном. И тогда практически никто из болельщиков не жаловался на их тягу к трехочковым – ведь все оправдывалось результатами на площадке.

Но, как это часто бывает в спорте, тактика, которую сначала успешно использовали лишь несколько команд, быстро стала нормой для всех. В итоге стратегии выровнялись, и лига оказалась перед серьезным вызовом – настоящим экзистенциальным кризисом.

Десять лет назад 42% трехочковых бросков в НБА казались фантастикой. Какая реальность 2025 года? Как пример, Виктор Вембаньяма (2,21 м) – один из самых необычных талантов лиги до травмы выпускал по 8,8 трехочковых за игру. Забавно, но даже в свой магический сезон MVP-2014/15, когда «Уорриорз» прервали 40-летнюю чемпионскую засуху, Стеф Карри в среднем пытался меньше – всего 8,1.

Даже сам Карри – признанный лучший снайпер в истории НБА – задается вопросом, насколько далеко зайдет эта тенденция.

«Я думаю, у этого есть предел, – говорил он о насыщенности игры трехочковыми, – и мы к этому пределу уже приближаемся».

Насколько опыт MLB может помочь понять, каким будет следующий шаг НБА? При всех отличиях в структуре, стиле и культуре у этих лиг почти нет общего, кроме главной задачи – объединять соревнование и развлечение.

Но есть еще один важный момент, который их сильно сближает – и гораздо сильнее, чем в других видах спорта: статистическая база, идеально подходящая для глубокого аналитического подхода. Чтобы делать качественный спортанализ, нужны два условия – большой объем данных и множество измеримых показателей. Бейсбол с его 162 играми в регулярном сезоне, почти 300 бросками за матч (каждый из которых тщательно измеряется по типу, скорости, вращению, оси и результату), а также уникальным противостоянием питчера и отбивающего – просто создан для статистики. НБА с более чем 200 000 бросков за сезон идет почти плечом к плечу.

(Это объясняет, почему футбол – с гораздо меньшим количеством игр, ограниченным числом ударов по воротам и сложным для анализа стилем – считается одним из самых трудных видов спорта для оптимизации).

Парадокс бейсбола в том, что именно огромное количество и качество данных сделали спорт особенно уязвимым к чрезмерной оптимизации, а вместе с ней – к падению эстетики, которое только ускорилось с ростом влияния аналитики.

Кризис в бейсболе назревал десятилетиями - задолго до сенсации. Хотя книга Майкла Льюиса «Moneyball» (2003) прославила аналитический подход «Окленд Атлетикс» на весь мир, корни проблемы уходили в 1970-е. Именно тогда статистик Билл Джеймс придумал саберметрику – основу современной аналитики бейсбола. Его идеи позже вдохновили и Билли Бина, главного героя книги Льюиса.

«В 1970 году аналитика еще не была изобретена, – недавно вспоминал Джеймс. – Но тенденции, которые подрывали красоту игры, шли уже 75 лет к тому времени и продолжаются до сих пор... Вредила игре невероятно глупая идея, что спорт бессилен перед эгоистичными действиями игроков и тренеров, которые и сегодня стремятся выиграть каждую игру, не думая об ущербе для зрелищности».

Джилл Джеймс, один из основателей саберматики, отмечает, что количество релиф-питчеров, которых команды используют за одну игру, стабильно растет уже десятилетиями. Если посмотреть на статистику, с 1920 по 1960 год их число более чем удвоилось, а с 1970 по 2024-й – снова удвоилось. Сегодня в среднем за матч в MLB выходит около 3,43 релиф-питчера. Похожая тенденция прослеживается и в числе страйкаутов – их количество тоже примерно удвоилось за период с 1920 по 1970 год.

Иными словами, проблема не в самой аналитике, а в том, что происходит оптимизация, и во многом благодаря именно ей она меняет скорость игры, а ответственные лица в бейсболе долгое время откладывали необходимые изменения. Этот урок Джеймс советует взять на заметку и другим лигам.

«Если, как это произошло в бейсболе, они убедят себя, что у них идеальный продукт, а правила менять нельзя, чтобы идти в ногу со временем, – рано или поздно это приведет к серьезным проблемам, – предупреждает Джеймс. – Но другие виды спорта обычно реагировали на такие вызовы гораздо решительнее, чем бейсбол».

Одной из ключевых идей «Moneyball» была максимизация продолжительности и качества каждой атаки. Это помогало понять и объяснить, почему бессмысленные попытки украсть базу – вредны для команды. Ведь атака заканчивается после трех аутов, и любыми способами нужно стараться их избегать.

«Больше никаких краж! – говорил Билли Бин своим игрокам (его роль в фильме 2011 года сыграл Брэд Питт). – Я плачу вам за выход на первую базу, а не за то, чтобы вы выбрасывались на второй».

Проблема, с которой столкнулись в MLB, в том, что болельщики любят кражи баз, но не приемлют частые смены питчеров, защитные перестановки («шифты») и затянутые, скучные игры. Чтобы исправить ситуацию, в первой половине этого десятилетия были введены новые правила – таймер подачи, минимальное количество подач для реливера (не менее трех), ограничение на попытки выбивания. Все они направлены именно на повышение динамики и зрелищности.

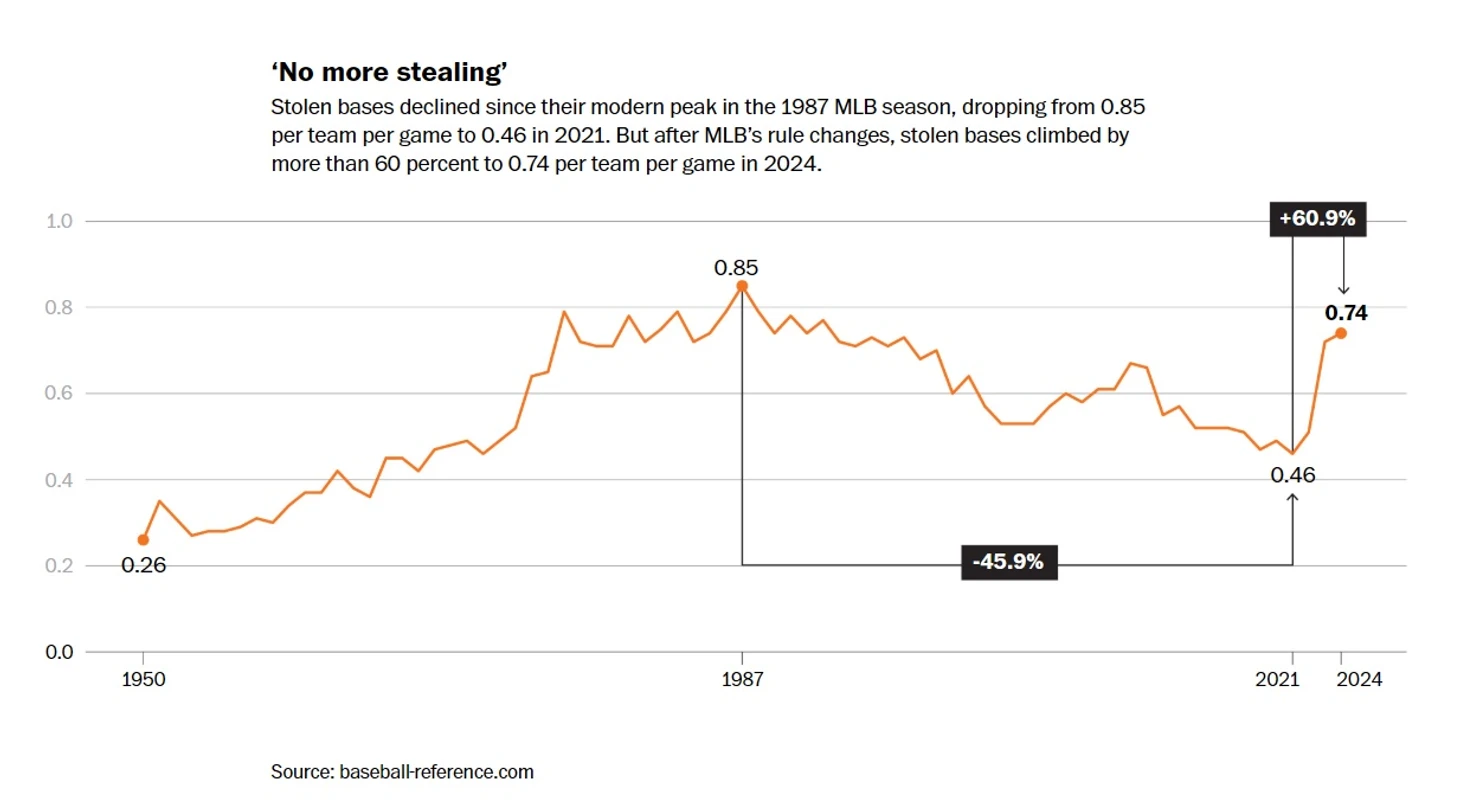

Так развивалась ситуация с кражами баз в бейсболе:

• В 1987 году команды в среднем крали базы 0,85 раза за игру – это был максимум для современного бейсбола.

• К 2021 году этот показатель упал почти вдвое – до 0,46 краж за игру.

Однако после изменений правил, которые MLB ввела в последние годы, в 2024-м количество краж баз выросло более чем на 60 %, достигнув 0,74 попытки за матч на команду.

Это доказывает: грамотные изменения правил способны вернуть в игру те захватывающие моменты, которые так ценят болельщики, несмотря на прежнее доминирование аналитики и жесткой оптимизации, сильно ограничивавшей стиль игры.

Хотя бейсбол традиционно медленно меняется, преобразования этого десятилетия получили мощный импульс благодаря усилиям Тео Эпштейна — новатора с аналитическим подходом, который привел к победам в Мировой серии клубы «Бостон Ред Сокс» и «Чикаго Кабс». После ухода из «Кабс» в 2020-м он присоединился к MLB в роли главного по правилам игры. Представители лиги часто описывают внесенные им и его командой изменения одним словом – «восстановительные».

«Это были не просто уловки, – отмечает Глен Каплин, специальный помощник по бейсбольным операциям в MLB, – Наоборот, изменения вернули игру к тому бейсболу, который мы любили в 70-х и 80-х». По его словам, тогда подающие бросали с той же скоростью, что и сейчас, а введенный таймер подачи помог вернуть прежний ритм игры.

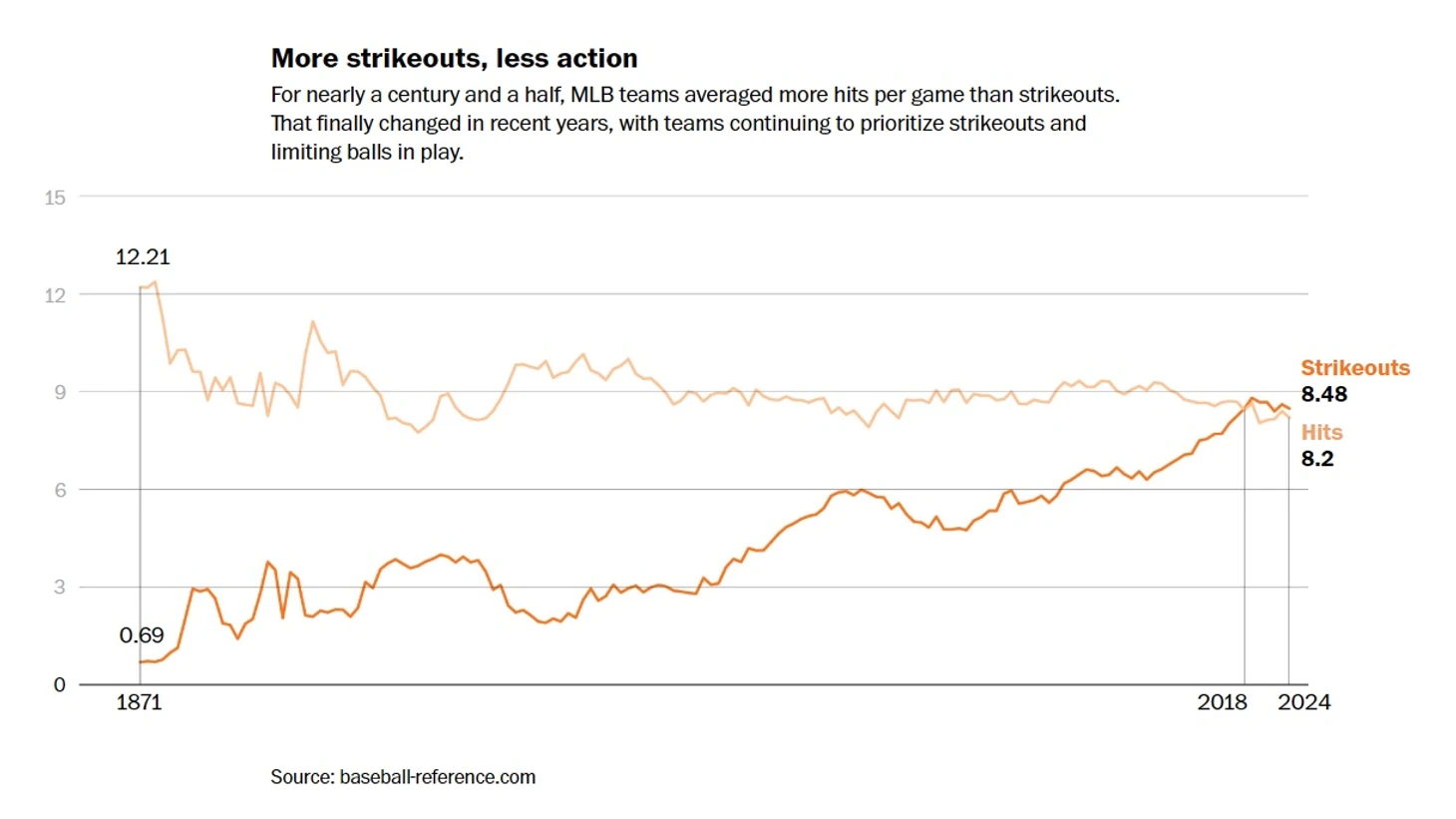

Однако у бейсбола есть и более серьезная, фундаментальная проблема, которая не решится быстро и безболезненно. Постоянная погоня за все более быстрыми подачами и эффектными кривыми – все ради стремления к страйкаутам, а также оптимальная тактика защиты – привели к негативным последствиям, которые постепенно портят эстетику игры.

Это особенно заметно в статистике сыгранных мячей в поле. В 1980 году команды в среднем делали 29 таких сыгранных мячей за игру. Спустя 40 лет этот показатель упал до 23,1 – то есть примерно на 20% меньше. По сути, около 12 потенциально эффектных ловлей или напряженных моментов у домашней базы просто исчезли. За тот же период количество страйкаутов почти удвоилось – с 4,8 до 9,1 за девять иннингов.

Больше страйкаутов – меньше живой игры

Почти полтора века команды MLB в среднем за матч делали больше хитов, чем страйкаутов. Но в последние годы ситуация резко изменилась – теперь упор делается на страйкауты, а количество сыгранных мячей в поле заметно сократилось.

«К сожалению, попытки решить проблемы бейсбола убрали из игры все самое интересное», – говорит Кристофер Пол, автор книги «Оптимизация игры: почему теория ломает игры и как это исправить». По его мнению, к началу 2020-х MLB превратился в своеобразные «крестики-нолики» среди видов спорта. «Все удовольствие в бейсболе – в ярких моментах: когда игрок ныряет за мячом, когда аутфилдер вроде Хулио Родригеса творит невозможное. В этом вся красота игры».

В MLB понимали, что доминирование страйкаутов – одна из главных проблем, подавляющих динамику игры. Было решено запретить смещения защитников (infield shifts), чтобы дать отбивающим больше шансов выбить мяч в игру, а не стараться обходить «перекрытую» защиту дальними ударами. Однако у питчеров сразу появился стимул этому препятствовать.

Возможно, поэтому в 2023-м – первом сезоне после запрета смещений – количество сыгранных мячей за игру снова уменьшилось. Средний показатель отбивания по лиге упал до 0,243 в 2022 году (это был минимум, который держался с 1968-го), и немного поднялся до 0,248 в 2023-м, но в 2024-м вернулся к 0,243. А уровень страйкаутов, который снизился после введения в 2020 году правила минимального выхода трех баттеров для релиф-питчеров и универсального отбивающего в 2022-м, вновь вырос в 2023-м.

Иными словами, несмотря на то что правила 2023 года улучшили темп игры и вернули в игру попытки кражи баз (их стало на 63 % больше по сравнению с минимумом 2021-го), главная проблема бейсбола – доминирование страйкаутов – остается нерешенной. Эти изменения скорее лечат симптомы, чем саму болезнь.

«Комиссар Роб Манфред и комитет по соревнованиям MLB внимательно изучают эту проблему и ставят ее в приоритет, – отметил Тео Эпштейн в письме. – Решение этой задачи гораздо сложнее, чем вопрос темпа игры: оно связано с большими рисками непредвиденных последствий, затрагивает множество заинтересованных сторон и требует времени – но оно необходимо».

Еще одна серьезная причина бороться с ростом скорости подачи и страйкаутов – тревожный рост травм рук у питчеров. Этот фактор ясно выделен в расследовательском докладе MLB, опубликованном в декабре, посвященном кризису травм подающих.

«Главные причины травм – акцент на скорости, «качество подачи» и максимальные усилия, – что также негативно сказывается на качестве игры», – говорится в отчете.

Среди предложений для замедления роста травм и борьбы с бесконечной гонкой за скоростью – ужесточение лимита питчеров в составе (сейчас максимум 13 игроков), правило, обязывающее стартового питчера отыгрывать минимум шесть иннингов (с некоторыми исключениями), а также идея «двойного крюка» (double-hook), которая связывает использование назначенного отбивающего с продолжительностью игры стартового питчера.

Но в MLB опасаются непредвиденных последствий – например, поклонники назначенного отбивающего Сехэя Отани точно не захотят, чтобы он уходил с поля сразу после того, как «Лос-Анджелес Доджерс» снимут стартового питчера.

Бывший помощник генерального менеджера «Хьюстон Астрос» Скотт Пауэрс, сейчас профессор программы спортивной аналитики в Университете Райса, отметил, что MLB «задается правильными вопросами». Однако он добавил: «Не думаю, что кто-то хочет, чтобы лига радикально меняла основные правила, а затем переживала сезон с резкими, но неудачными нововведениями, которые пришлось бы отменять. MLB несет большую ответственность в этом вопросе».

Кроме того, в лиге предпочитают сначала тестировать любые новые правила в младших лигах – как это и было с изменениями 2023 года.

«Один из путей решения проблемы страйкаутов, кризиса здоровья питчеров и снижения количества хитов – а все эти вопросы взаимосвязаны – это именно изменения в правилах, – объяснил Тео Эпштейн. – Наша задача – противостоять современным тенденциям в подаче, вернуть стартовому питчеру его изначальную роль и стимулировать команды ставить во главу угла эффективность и выносливость, а не гонку за максимальным количеством страйкаутов и предельными усилиями при подборе питчеров.

Проще говоря, нам нужно с помощью правил вернуть искусство подачи таким, каким оно было большую часть истории бейсбола».

Хотя детали различаются, ключевые темы аналитики и эстетики в бейсболе – успешные оптимизации, которые сначала вводят одна–две команды с мощной аналитикой, как следствие – последующая однообразность, появляющаяся, когда эти стратегии становятся повсеместными, и поиск способов вернуть игру к эстетике прошлых эпох – все это сейчас знакомо и болельщикам НБА.

Вспомните, в сезоне-2014/2015 лишь «Хьюстон Рокетс» регулярно выполняли более 30 трехочковых бросков за игру. Сегодня же так делают все 30 команд лиги. По словам главного тренера Стива Керра, проблема скорее не в количестве бросков, а в их однообразии.

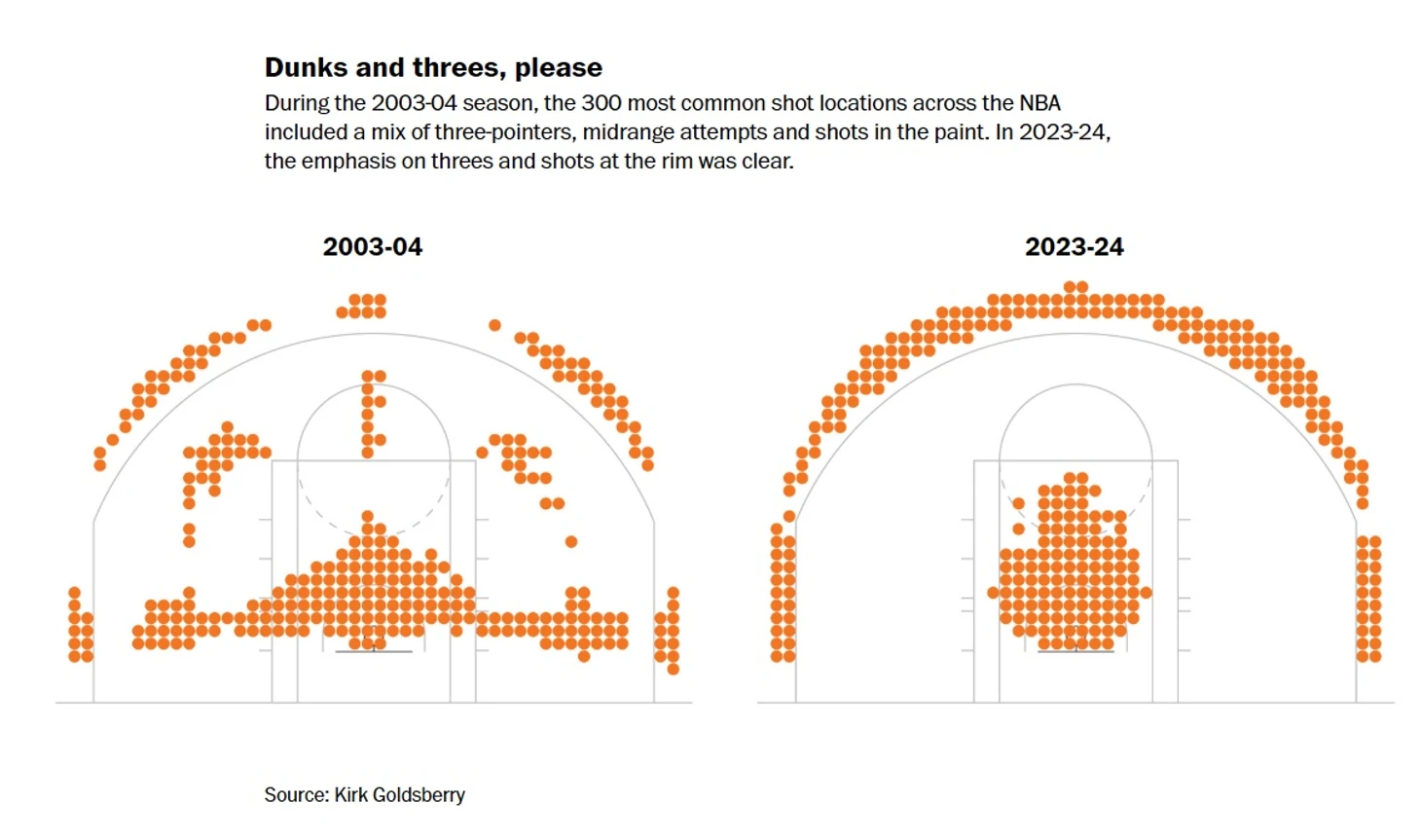

Данк и трехочковые, пожалуйста

Если взглянуть на самые популярные позиции для бросков в НБА, то в сезоне-2003/04 среди топ-300 были и трехочковые, и броски со средней дистанции, и попытки из-под кольца. К сезону-2023/24 акцент сместился – теперь основная масса бросков сосредоточена либо у самой корзины, либо за трехочковой линией.

«Мне нравятся разные стили, – говорит Стив Керр. – Я не хочу, чтобы все команды выглядели одинаково. Но с развитием аналитики и умением выбирать лучшие броски, игры стали все больше походить друг на друга. Раньше было больше разнообразия и уникальных стилей. В 1990-х «Денвер» под руководством Дэна Иссела играл по системе, которую называли «колесо». Каждый раз, выходя против них, ты думал: «Вау, это совсем не похоже на то, что видел вчера».

Самое забавное, что именно команды Керра из «Голден Стэйт» в 2010-х с главным исполнителем Стефом Карри стали пионерами революции трехочковых бросков.

«Все вспоминают нашу команду 2014-2015 годов, когда мы с Клэем Томпсоном много бросали из-за трехочковой линии и чуть-чуть меняли игру, – отмечает Карри. – Но теперь так умеют бросать практически все – с первой по пятую позицию. Сегодня борьба за преимущество – это вопрос того, как создаются броски, кто их выполняет и насколько команда построена вокруг этой системы».

Конечно, если спорт начинает строиться вокруг одного элемента, то трехочковые – это гораздо лучше, чем, скажем, страйкауты в бейсболе. Возможно, поэтому НБА реагирует на проблему однообразия игрового стиля медленнее, чем MLB.

Но беспрецедентный взрыв трехочковых в этом сезоне вызвал особенно жаркие дискуссии и самокритику – напоминая о том, что происходило в бейсболе в конце 2010-х, – и на это обратило внимание руководство лиги.

«Я считаю, что нам нужно серьезно относиться к идее поощрения большего разнообразия в атаке, – заявил комиссионер НБА Адам Сильвер в декабре. – Некоторые нападения начинают выглядеть словно с одного шаблона, команды копируют друг друга. Думаю, это вопрос, которому стоит уделить внимание».

«Бостон Селтикс» сезона-2024/25, команда, которая в одиночку продвигает баскетбол к новому этапу – настоящему соревнованию по трехочковым. В среднем они совершают по 48 попыток из-за дуги за игру – это примерно на 6 % больше, чем у любой другой команды в истории НБА. Для сравнения: еще в начале сезона-2016/17 ни одна команда не рисковала делать даже 50 трехочковых бросков за матч, а сейчас «Селтикс» почти достигли этого рубежа.

Как и в бейсболе, главная причина здесь не только аналитика. Принцип «3 очка лучше, чем 2» был понятен и в 1980-х, и остается актуальным сегодня. Скорее, тот факт, что революция трехочковых заняла столько времени, чтобы охватить весь баскетбол, говорит о консерватизме старших поколений игроков и тренеров. Линия трехочковых появилась в НБА в сезоне-1979/80, но прошло почти десять лет, прежде чем первая команда – те самые «Селтикс»-1987/88 – начали делать хотя бы 10 % своих бросков из-за дуги.

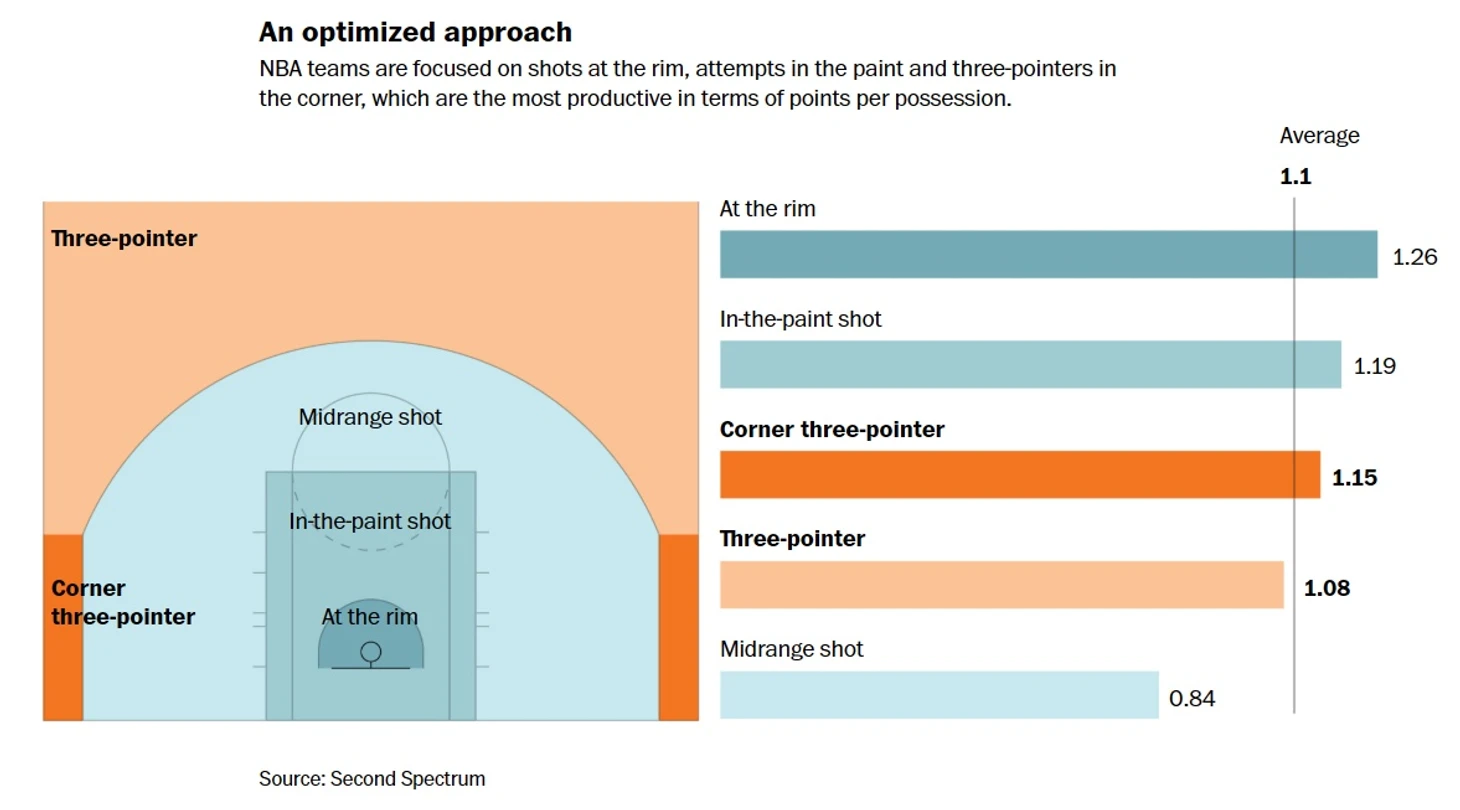

Однако, как и в бейсболе, развитие аналитики помогло понять настоящую суть явления – оптимизацию. Более точные данные позволили экспертам оценить эффективность разных бросков: например, броски вблизи кольца приносят в среднем около 1,26 очка за владение мячом, трехочковые – примерно 1,08, а угловые трехочковые еще результативнее – около 1,15. При этом броски со средней дистанции значительно уступают – всего около 0,84 очка за попытку.

Оптимизированный подход

В НБА сегодня команды делают ставку на броски в кольцо, попытки из краски (то есть в непосредственной близости к корзине) и трехочковые из углов – именно эти варианты считаются наиболее эффективными с точки зрения очков за одно владение мячом.

Отсюда и короткий путь к почти полной доминации данков, лэйапов и трехочковых – в то время как броски с средней дистанции почти исчезли из обихода.

«Любое владение, которое заканчивается броском среднего игрока с угловой трешки, – это уже успех, – отмечает Кирк Голдсберри, бывший вице-президент по стратегическим исследованиям «Сан-Антонио Сперс» и автор книги «Sprawlball: Визуальное путешествие по новой эпохе НБА». – А вот владение, завершившееся броском очень хорошего игрока с середины дистанции, с точки зрения статистики – провал».

Одно из опасений комиссионера Адама Сильвера - отзывы игроков, которые он слышал «прямо от них»: будто бы тренеры отговаривают бросать двухочковые, даже если они кажутся естественными и удобными, потому что это «плохие броски».

Генеральный менеджер «Уорриорз» и ветеран лиги с 15-летним стажем Майк Данливи-младший объясняет ситуацию иначе: «Никто не говорит «не бросай двухочковые». Если ты – Кевин Дюрэнт, Крис Пол или Дирк Новицки и можешь стабильно попадать с этой дистанции – это твое «секретное оружие», и ты должен им пользоваться. А если у тебя с бросками с середины проблемы, то попытки такие это пустая трата времени».

Исполнительный вице-президент НБА по баскетбольной стратегии и аналитике Эван Ваш отмечает: доля данков и лэйапов относительно всех бросков остается примерно на одном уровне, несмотря на рост трехочковых. Главное изменение – броски со средней дистанции теперь в основном сместились за трехочковую линию. Для него это не столько эстетическая революция, сколько вопрос разнообразия создания и защиты от бросков.

«Если раньше средний бросок – это была изоляция, когда игрок один на один или в посте делал поворотный или откидной бросок с 15-17 футов, – то теперь гораздо больше действий без мяча, заслонов и движения по периметру, чтобы создавать открытые броски. Игроки не идут один на один ради среднего броска», – объясняет Ваш.

Однако, как любители бейсбола с сожалением наблюдали, как постепенно исчезали «игры с кражей базы», так и фанаты НБА скучают по тем временам, когда игроки забивали именно творческими бросками.

«Если вам нравилось смотреть на Кобе Брайанта, Дирка Новицки, Тима Данкана или Майкла Джордана – эта эстетика сейчас под угрозой, – предупреждает Голдсберри. – Fadeaway (прим. метод броска в прыжке, сделанный во время прыжка назад от корзины) все еще существует, не поймите неправильно . Но его становится все меньше. Разнообразие – сердце баскетбола. Пять игровых позиций сформировались органично за всю историю игры. Майкл – атакующий защитник, Мэджик Джонсон – разыгрывающий, Карим Абдул-Джаббар – центровой. Каждый доминировал по-своему. Спорт лучше всего живет, когда есть разные способы проявить себя. Я не говорю, что этого нет, но сейчас игра стала более догматичной, чем когда-либо».

Тем не менее, Стив Керр призывает не позволять ностальгии и воспоминаниям идеализировать прошлое. Он, переживший жесткую эпоху 80-90-х, знает – тогда далеко не все было лучше.

«Иногда мы слишком ностальгируем и помним прошлое лучше, чем оно было на самом деле, – говорит Керр. – Взять игру 80-х: там просто забрасывали мяч в пост и били с силой, но это не всегда было интересно. Даже классические матчи «Лейкерс» и «Селтикс» тех лет проходили на очень ограниченном пространстве. Это совсем не похоже на современную игру. Конечно, было здорово смотреть, как Мэджик Джонсон и Ларри Берд сражались друг с другом, но там было много скучных моментов и большого количества игры в посте».

Кирк Голдсбери – один из самых громких сторонников сдвига трехочковой линии назад ради улучшения эстетики игры. С тех пор, как в сезоне-1997/98 линия была установлена на нынешних расстояниях – 22 фута в углах и 23 фута 9 дюймов по остальной дуге – никаких изменений не происходило.

«Бросок стал слишком легким для слишком многих игроков, – говорит он. – Во всех других лигах мира в этом столетии линия смещалась назад – от WNBA до ФИБА и колледж-баскетбола. Единственная лига, где этого не произошло, – та, где выступают лучшие снайперы».

В женской лиге WNBA, где с 2017 года расстояния составляют 22 фута 1¾ дюйма по дуге и 22 фута в углах, тоже заметен рост количества попыток трехочковых за последнее десятилетие, хоть и не столь резкий, как в НБА. Так, в 2015 году команда в среднем совершала 14,8 таких бросков за матч, а в прошлом сезоне – уже 22,8.

Особое недовольство у критиков вызывает более короткое расстояние в углах – обусловленное размерами площадки НБА (50 футов вдоль линий). По словам Голдсбери, около 10% всех бросков в игре – именно трехочковые из углов. Однако убрать это преимущество, выровняв линию на 23 фута 9 дюймов по всей дуге, практически невозможно – не останется места для постановки ног игрока между линией и боковой линией корта при нынешних размерах.

«Лично я считаю угловой трехочковый самым скучным элементом баскетбола, – признается он. – По моему мнению, НБА было бы интереснее, если бы таких бросков было меньше, а больше других игровых действий».

Вернется ли НБА к сдвигу линии? Официально ответ отрицательный. Комиссар Адам Сильвер предупреждает о возможных неожиданных последствиях.

«Мы уже несколько раз меняли трехочковую линию, – напомнил он в декабре, вспоминая 1990-е, когда для повышения результативности линия по всей дуге была выровнена на 22 фута, но потом вернули прежние размеры. – Не думаю, что сейчас стоит это делать, потому что это может не привести к большему количеству средне-дальних бросков – если именно этого хотят фанаты – а скорее к увеличению скопления игроков под кольцом».

НБА активно борется с эстетическими проблемами, вызванными оптимизацией игры. Например, в сезоне-2022/23 был введен ужесточенный штраф за «фол при переходе» (один штрафной плюс сохранение владения), что практически прекратило практику намеренных фолов с целью остановить быстрый прорыв соперника.

Это хороший пример того, как, по словам исполнительного вице-президента НБА по стратегии и аналитике Эвана Ваша, «команды и игроки стали слишком изобретательными и использовали лазейки… в способах, которые не нравились нашим болельщикам и партнерам. Тогда мы вмешались и приняли меры».

Однако, как и с проблемой повышенного количества страйкаутов в бейсболе, борьба с избыточным числом трехочковых – это не вопрос одного решения. Подобно бейсбольной революции с усилением подачи, трехочковая революция уже изменила ДНК НБА и его игроков. Целое поколение молодых звезд выросло в эпоху трехочковых, где иконами стали такие мастера, как Стефен Карри, и почти все новички делают ставку на этот элемент игры.

Невольно возникает вопрос – скорее как мыслительный эксперимент: а как бы сегодня играл Майкл Джордан?

Об этом часто задумывается и главный тренер «Уорриорз» Стив Керр, который провел четыре сезона рядом с Джорданом в «Буллз» и вместе с ним выиграл три чемпионства. Сейчас, возглавляя современную династию Голден Стэйт, Керр представляет, каким был бы стиль Джордана в современных условиях НБА.

Как бы ни хотелось Керру рассмотреть разные варианты, он уверен в одном:

«Если бы Майкл играл сегодня, – сказал Керр, – он бы намного больше бросал с трехочковой линии».

Изменение трехочковой линии кажется почти невозможным не из-за технических сложностей – дело в другом. Баскетбол сегодня – это не просто спорт. Это явление культуры, сформировавшее целую визуальную и эмоциональную экосистему. НБА уже давно стала больше, чем просто лига: она превратилась в глобальный бренд, с аудиторией в миллиарды, для которой любая деталь – от расстояния до кольца до цветовой палитры трансляции — имеет значение.

Каждая графика, каждый процент с дуги — все это давно стало частью узнаваемого языка НБА. И если тронуть что-то одно – даже кажущуюся мелочью вроде пары футов на дуге – можно задеть фундамент всей конструкции. Потому что в лиге, где все выверено до пикселя, любое движение легко может запустить эффект домино.

Эта статья является переводом материала, опубликованного на сайте The Washington Post.

🔥 Если вам понравился этот материал, обязательно подпишитесь на мой блог, чтобы не пропустить новые статьи! Читайте другие материалы:

Тобиас Гулликсен: талант скандинавского футбола на пороге большого взлета

Виктор Дьокереш — не Холанд 2.0, но сенсация «Спортинга» может вернуть «Арсенал» к титулу

Купер Флэгг и ферма в Мэне: как труд на земле закалил будущего топ-пика драфта

Бунтарь поневоле: непонятый гений или неисправимый хулиган? Вечная загадка Марио Балотелли

Сон Хын Мин сам решит свое будущее в «Тоттенхэме», но Франку нужен от него последний подарок

Фото: Gettyimages/Michael Reaves.

хватит это терпеть

Бесконечные таймауты с рекламами были и в 90е и в нулевые, тут особо ничего не изменилось, их не Сильвер придумал. И 70-80 минут игра не длилась никогда, даже матчи Евролиги столько не длятся. Два с половиной часа это обычная длительность матча НБА, так всегда было. Странная критика в общем

Аффтар красавчик, пусть даже и не совсем аффтар, а переводчик больше ) Все равно работа большая.

"Эта ситуация во многом повторяет недавнее сопротивление у фанатов бейсбола" - встречаются конечно такие моменты, но для столь объемного текста главная мысль понятна, спасибо!

Только у вас что-то на месте 6-го рекомендуемого текста пустота

Трехочковую дугу ввели для того, чтобы баскетбол в регби под кольцом не превратился. Разыгрывающий закидывал мяч в пост, после чего потные мужики ростом семь футов толкались жопами.

Чтобы они не делали это бесконечно, ввели правило трех секунд.

дискасс

Касательно правил - да, стало получше. Но всё равно, бесконечные коммерческие перерывы бесят. Думаю, для зрелищности надо сделать, чтобы любой питчер был обязан отработать минимум два иннинга, независимо от того, как у него пошла игра. И замена (в случае травмы) - стоит очков, или пропуска доп. игроков на базы. И/или ограничить количество питчеров на игру - если закончились, пускай бросают полевые игроки (сейчас так делают, если матч проигран без шансов). Например, 4 питчера максимум.

По НБА - хорошим решением будет окончательно запретить "балет" в виде флоппинга и поиска контакта ради фола. По мне, это максимально убивало интерес, сейчас ситуацию подправили.

Может дальше написано, но если нет, то странно.

Возвращаюсь читать.