Для чего наши фигурные судьи стали строже и кого это не коснулось?

Перед стартом сезона нашу фигурку настиг инсайд: судей заставляют судить строже – решение руководства федерации во главе с Антоном Сихарулидзе.

«Дело в том, что с этого сезона ФФККР (Федерация фигурного катания России) дала команду на дальнейшее ужесточение судейства. Все делается для того, чтобы хотя бы примерно приблизить себя к международному уровню. Иначе невозможно составлять прогнозы – кто мы, что мы, какие мы.

Сейчас, когда квоты на Олимпиаду всего две, у нас был, в сущности, выбор без выбора. А вот когда их будет побольше, напрягаться придется существенно. И именно с целью облегчить себе жизнь федерация перешла на более суровую модель оценивания», – написал в своем-телеграм канале журналист РИА Новости Спорт Владислав Жуков.

Решение казалось странным по нескольким причинам.

1. В нем не прослеживалось никакого смысла. Как, впрочем, не было его и в космических баллах, которыми наши судьи разбрасывались в предыдущих сезонах.

2. Оно означало бы, что судьи в России оценивают не так, как видят, а так, как им говорят откуда-то сверху.

3. А еще, что эти судьи некомпетентны – год назад кидались десятками за чьи-то компоненты, а сейчас дают за них не больше восьмерки.

4. Наконец, это новшество давало бы формальный повод далеким от наших реалий экспертам/судьям/спортсменам говорить о регрессе российской фигурки в олимпийский сезон, когда нашим предстояло и без того непростое возвращение.

Но несмотря на все логичные аргументы, девальвация оценок на российской серии Гран-при действительно случилась. Спустя три этапа из пяти это очевидно.

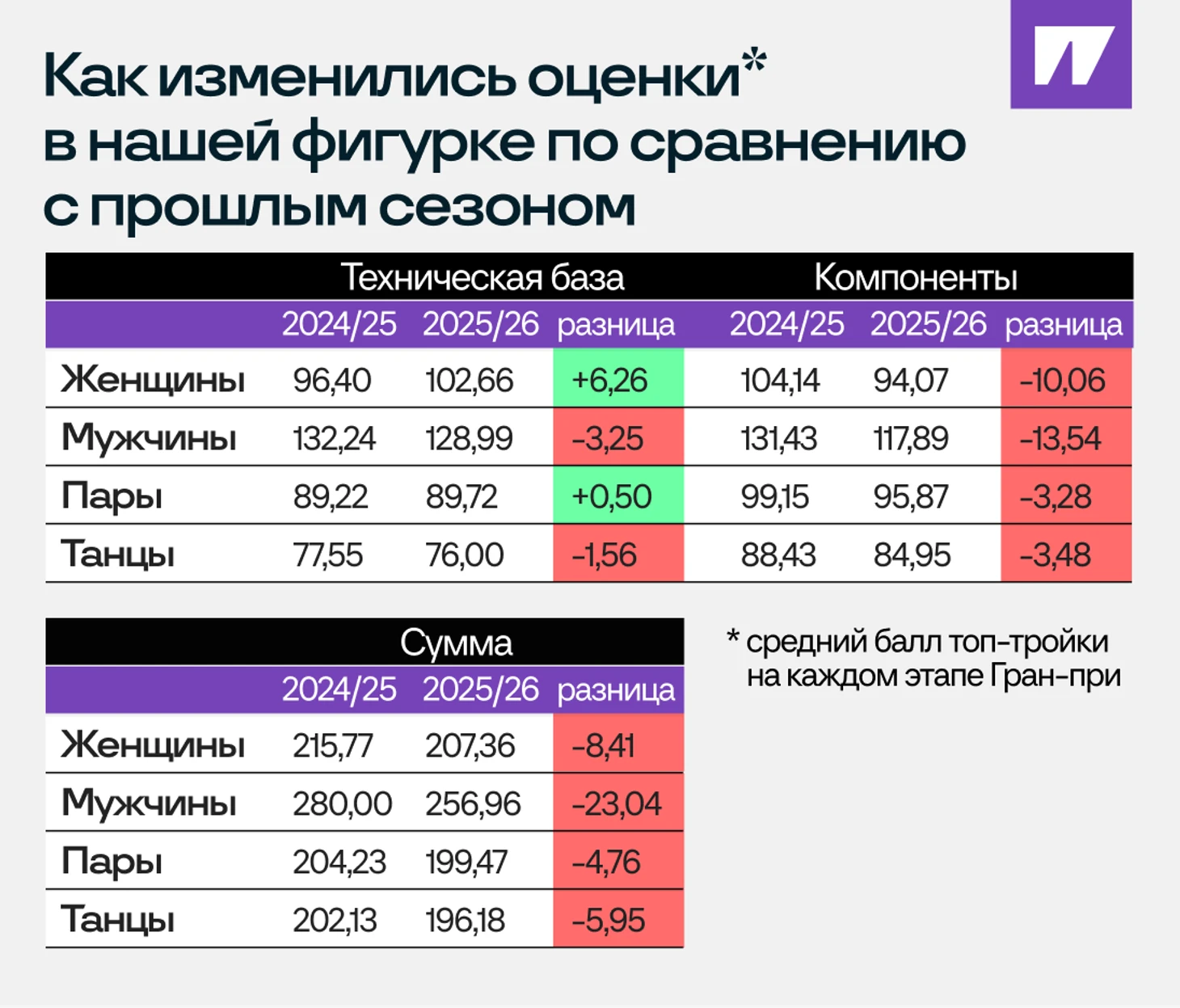

Чтобы разобраться в методах, которые наши судьи используют, выполняя требование ФФККР резать оценки, мы сравнили средние результаты фигуристов, попадавших в топ-3 на трех первых этапах Гран-при текущего и прошлого сезонов.

Это самые релевантные данные – здесь только баллы лидеров, которые всегда в фокусе внимания, в меньшей степени подвержены колебаниям из-за качества проката и, по логике, должны если не расти от сезона к сезону, то как минимум оставаться стабильными.

Вот главные выводы.

● Контент российских топов в этом сезоне точно не стал легче по сравнению с прошлым – параметр, который сложнее всего поддается судейскому влиянию (хотя недокруты и уровни никто не отменял).

Где-то даже наоборот – сумма технической базы выросла: у девушек в среднем на 6,26 балла за обе программы, в парах – на полбалла.

У мужчин случилась наибольшая просадка (3,25 балла), которая, впрочем, объясняется просто. Попавший в тройку на казанском этапе Артур Даниелян собрал в произвольной предельно скромную базу на 75,96 балла – на 10 меньше, чем у ставшего пятым Александра Мельникова.

Но очевидно, что баллы во всех видах просели не из-за этого, что фигуристы перестали прыгать ультра-си или сократили их количество.

Это главный парадокс, который чиновники, вероятно, не просчитывали, раздавая указания судьям перед сезоном: почему при аналогичном контенте у лидеров так испортились баллы (и речь не о тех фигуристах, кто действительно провалил прокаты)?

● Ухудшение действительно заметное – от 4,76 в парах (хотя здесь вернулась конкуренция, появилось несколько достойных дуэтов) до 23,04 у мужчин по сумме за две программы.

Сразу важно проговорить: это не связано с качеством фигуристов и их распределением по этапам. Да, у парней еще не выходили Евгений Семененко и Петр Гуменник, но и в прошлом сезоне на первых этапах Гран-при их баллы не были эталонными. А попавшие на подиум в этом году Александр Мельников (Красноярск) и Артур Даниелян (Казань) вполне эквивалентны прошлогодним призерам Даниилу Самсонову и Матвею Ветлугину.

● Теперь судьи урезают вторую оценку – именно в ней кроется причина резкой девальвации баллов.

Например, год назад у мужчин в произвольной рекордом трех первых этапов были 92,41 Марка Кондратюка за компоненты (еще двое получали компоненты 90). Теперь наивысший результат тоже у Кондратюка, но только 83,92; а в среднем за две программы лучшие фигуристы стали получать за компоненты на 13,54 балла меньше.

Еще один пример – Влад Дикиджи. Не самый компонентный фигурист, которому в прошлом сезоне отсыпали по 9-9,5 второй оценкой (этап в Питере, чемпионат России, финал Гран-при) иногда даже с падением, теперь съехал на 7-8 без падений.

Хотя раньше третий год среди взрослых считался для судей триггером роста второй оценки, особенно для фигуристов с международными перспективами – но не в этот раз.

● У женщин среднее снижение баллов за компоненты тоже колоссальное – 10,06.

Тут, конечно, хотелось бы заслушать судей: в чем именно так испортилось катание Аделии Петросян за год?

Ведь в прошлом сезоне только редкий арбитр за чистые короткие программы осмеливался ставить ей ниже 9,25 балла за компоненты (по одному судье на этапах в Казани и Москве), а теперь – за такие же чистые (хоть уже и без трикселя) никто не ставит компоненты выше 9?

Кстати, еще один аргумент к разговорам о том, что все обязаны поддерживать Петросян в олимпийский сезон. Журналисты, как мы уже поняли, обязаны, а судьи – разве нет?

На самом деле поддержка у Аделии есть, других подрезают еще жестче. Например, Анна Фролова (вторая по компонентности фигуристка прошлого сезона) раньше набирала второй оценкой в среднем на 7,28 балла больше, чем сейчас. У Петросян этот «коэффициент честного судейства» в два раза меньше – всего 3,54 балла.

● Но есть и герои, которых новая строгость судей почти не коснулась.

Это почему-то Александра Степанова с Иваном Букиным, которым не выступать на Олимпиаде.

За прокаты в Красноярске они получили 210,81 балла – больше, чем на первом этапе в прошлом сезоне (тогда было 207,40). А 55,70 за компоненты в произвольном танце – почти повторение суммы на чемпионате России (56,42), при том что по технической базе в этом сезоне они проигрывают себе прошлогодним почти два балла.

Еще одна пара «в домике» – Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которым в борьбе со Степановой и Букиным на красноярском этапе едва не отсчитали личный рекорд – не хватило 1,2 балла.

То ли на танцы указание руководителей распространяется в меньшей степени, то ли эти судьи прогуляли совещание, на котором одним из пунктов шло требование урезать баллы.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф

Это доказывает тот факт, что оценки снизились только в абсолютном выражении, в относительном - нет.

Как ставили Дикиджи вторую оценку выше Мозалева, Даниеляна, Савосина, так и ставят

У тех же Бойковой-Козловского и Мишиной-Галлямова даже за идеально исполненные парные элементы поставили +2 или +3. Бред какой-то.